ランニング談義

■ 昨日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、新年は5日から開店されているということで、昨日お店に伺いました。卒論の指導で疲れていたので、ひさしぶりの「利やん」でリラックスできました。そうして、リラックスしていると、突然、社会学部を7年前に退職された原田達先生と法学部の河合美香先生がお店に入ってこられました。「あれっ?」という組み合わせです。でもすぐにわかりました。ランニングつながりです。

■ 昨日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、新年は5日から開店されているということで、昨日お店に伺いました。卒論の指導で疲れていたので、ひさしぶりの「利やん」でリラックスできました。そうして、リラックスしていると、突然、社会学部を7年前に退職された原田達先生と法学部の河合美香先生がお店に入ってこられました。「あれっ?」という組み合わせです。でもすぐにわかりました。ランニングつながりです。

■原田先生は、今、ランニングを生活の中心に置いて暮らしておられますが、かつて「ランニングの現象学」という論文も執筆されています。ランニングを社会学的に考察された論文です。一方、河合美香先生はスポーツサイエンスの研究者です。ご自身も、かつて中長距離のアスリートとして活躍されました。あのリクルートの監督をされていた小出義雄さんの指導を受けていた方でもあります。細かな事情はわかりませんが、お二人はランニングでつながっておられたのです。で、私は? 以前は、頑張って練習してフルマラソンを走っていたのですが…。今は、全く走っていません。フルマラソンを走っていた自分が信じられません。まあ、そのようなことはともかくです。原田先生と河合先生とご一緒させていただくことにしました。

■河合先生とは、以前、学内の仕事でお世話になったことがありました。以下は、その頃のfacebookへの投稿です。日付は、2017年3月31日です。

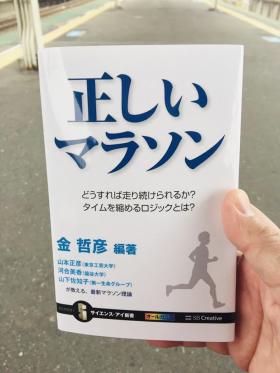

研究部の仕事でお世話になった河合美香先生から、金哲彦さんや山下佐和子さんとの共著『正しいマラソン』をいただいた。金哲彦さんの龍谷大学での講演会をブログでエントリーしたこともあり、献本していただいたのだ。河合先生、ありがとうございます。

ちょうど良いタイミングだ!今年の12月にホノルルマラソンに出走する予定なのだが、そこに焦点をあてて練習を再開する。ということで、ちょうど良いタイミングなのだ。勉強します。

昨晩は、原田 達先生が「今月はもうじき200kmになる」なんてことを、さりげなく言ってくるもんだから、この「さりげなく」って原田流なところに「くっそ〜〜!」となった。お尻に火がついたぞ(ちょっとだけだけど…)。

我が家では、娘の家族が、孫のひなちゃんの子育て訓練合宿中。娘はひなちゃんにおっぱいをあげるので、栄養を取らないといけない。普段と比べて我が家の食事のレベルが向上した。ということで、もう栄養はそれほど必要ない私のような年寄りにまで、栄養のおこぼれがまわってくる。太ってしまったよ…。

走らなくちゃ。

■当時は、私、真面目に走ろうしていたんですね。結果として、この投稿にもあるようにホノルルマラソンを走ることができました。自己記録で走ることができました。でも、そこで燃え尽きてしまいました。それ以来、走ることをしていません。写真は、このfacebookの投稿にある、河合先生も執筆されている『正しいマラソン』という新書です。河合先生にも、いろいろお世話になっているんです。その節は、ありがとうございました。で、3人での呑みですが、トップアスリートとして活躍された河合先生のご経験から、市民ランナーとして日々お住まいの地域の皆さんと一緒に走っておられる原田先生のご経験まで、ランニング談義で盛り上がりました。加えて、ランニングの話から、日本社会のスポーツの指導、学校の中の課外活動の指導が抱える問題についても盛り上がりました。有意義なお話ができました。偶然のことですが、原田先生と河合先生にお会いできたことに感謝いたします。ありがとうございました。

「写ルンです」を使った写真展(地域エンパワねっと)

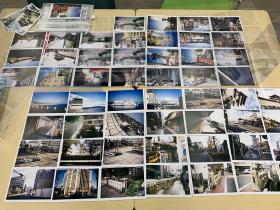

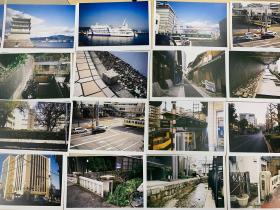

■金曜日2講時は、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)の時間です。新年になり、学生たちが集まってきました。現在指導しているのは2チーム、あわせて8名の学生たちです。そのうちの1チームの学生たちは、大津の街中(中央学区)に暮らす20人の高齢者の皆さんと写真展を開催する準備を進めています。企画に賛同してくださった高齢者の皆さんに、3台のレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)の「写ルンです」をお渡しして、バトンのようにリレーパスしていただきながら、自分にとっての思い出の場所、大切な場所の風景を順番に撮影していただきました。

■富士フィルムのレンズ付きフイルム「写ルンです」、私のような還暦を超えた者にはとても懐かしい商品です。あの時はそうは思いませんでしたが、「写ルンです」で撮った写真って、ちょっとレトロな感じ、少し前の雰囲気が漂っています。最近のスマホやデジカメとは違って、少し柔らかい、暖かい感じがします。その感じが、今の学生の皆さんには新鮮なものに感じられるようです。最近の「写ルンです」には、有料ですが、現像した写真のデジタルデータをスマホに送ってくれるようです。スマホに保存できるんですね。今回のこの企画は、この「デジタルデータをスマホに送ってくれる」というサービスを上手に使っています。サービスで送ってもらったデジタルデータを、大きく引き伸ばして印刷する予定になっています。そして、冒頭にも述べたように、丸屋町商店街にある「大津百町館」で写真展を開催します。それに先立ち、15日には、撮影された高齢者の方にお集まりいただき、なぜこの写真を撮ったのか、この風景にはどのような思い出があるのか、学生たちがそれぞれの方にインタビューすることになっています。そのインタビューもセットにして写真展を開催します。

■今日は、このデジタルデータをハガキ大の用紙にプリンターで印刷しました。そして、それぞれの人たちに撮っていただいた写真を並べて整理しました。このハガキを、コロナでしばらく会っていない親しい人たちに送ってもらうことになっています。なぜこの写真を撮ったのか、自分の中にある思い出や気持ちをハガキに書いていただく予定です。写真展には、撮影された方の知り合いの方にたくさん集まっていただければと思っています。写真とインタビューで街の記憶を掘り起こし人と人をつなぐ、そのような企画だと思います。すでに安心して横から見ていられる状況になっています。楽しみにしています。

良いお正月でした。

■2023年のお正月が終わりました。息子が帰省し、娘の家族も孫2人と我が家にやってきした。今日、我が家は急に静かになりました。庭の世話どころではなかったのですが、今日は庭に出ました。庭に咲いたスイセンが強風で折れてしまったものを鋏で切り取り、室内で花瓶にいけることにしました。その花瓶をキッチンのカウンターに置いているのですが、調理や洗い物をしているとスイセンの香りがして「はっ…」とすることがあります。屋外で咲いていると分かりにくいのですが、スイセンはとても強い香りがします。好き嫌いはあるかと思いますが、私は好きです。

■昨日は、奈良で新年会がありました。91歳の義父と85歳の義母を囲んで一族で新年会を開催するのが毎年新年の恒例の行事になっています。残念ながら、義父は足腰が弱くなっており参加を諦めたようで、総勢11人での新年会になりました。娘や息子にとっては、従兄弟と会える大切な時間になっているのではないかと思います。加えて、昨日は、娘の子ども、つまり私の孫たちも参加しました。新型コロナ感染拡大で、この2年間は新年会の開催を断念してきましたが、今年はなんとか開催することができました。賑やかでした。小さかった甥たちも、立派な成人になり大人の話ができるようになったことは嬉しいです。甥の1人は結婚をしました。お連れ合いの女性には初めてお会いすることになりました。

■新年会の前に、1時間半ほど時間があったので、新年会の会場の近くにあるニュータウン(けいはんな学研都市)の公園でしっかり遊びました。公園にある遊具にチャレンジしていました。おじいさんは、そのサポート。下の孫は2歳半ですが、ちょっと怖いのを克服して、楽しんでいました。運動能力が少しずつ発達してきていることがよくわかりました。お別れするときに、「また遊ぼうね」というと、「楽しかった」と言ってくれました。おじいさんは、幸せです。

孫のお節料理

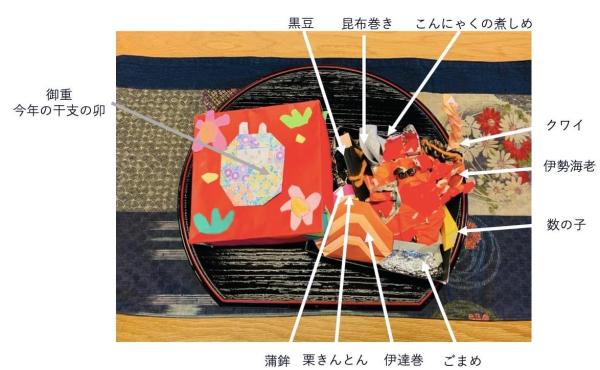

■2日に、娘の家族が奈良からやってきました。孫の ひなちゃん(5歳) と ななちゃん(2歳)には、4ヶ月ぶりに会うことができました。娘の家族がやってきて、普段大阪に暮らしている息子も含めて、狭い我が家が7人になって大変賑やかにな理ました。写真は、ひなちゃんが保育園で作った「お節料理」です。びっくりしました〜。とっても素敵です。最後は、そのお節料理の解説です。凝った作りの伊勢海老には驚きました。ひなちゃん、素敵だよ〜、感動したよ〜。

■ひなちゃんとは、彼女が大好きなプリキュアというテレビアニメの双六や、UNOを一緒にしました。まさしくお正月でした。UNOのルールを知らない64歳のおじいさん(私)は、5歳のひなちゃんからルールを教えてもらいました。5歳の孫に教えてもらえるおじいさん、なんて幸せなんだろう。これから、もっといろんなことを教えてもらえると思います。それと同時に、おじいさんは、いろんなことができなくなっていきます。これは人生を考える上で大切なポイントかと思います。ひなちゃんは、4月から小学生になります。彼女がご希望の色のランドセルをプレゼントしたのですが、入学が楽しみです。時が経過するのは、本当に早いですね。

■もう1人の孫、ななちゃんとは、公園でしっかり遊びました。公園にある遊具にチャレンジしていました。おじいさんは、そのサポート。2歳半ですが、ちょっと怖いのを克服して、楽しんでいました。運動能力が少しずつ発達してきていることがよくわかりました。お別れするときに、「また遊ぼうね」というと、「楽しかった」と言ってくれました。おじいさんは、幸せです。

2023年 あけましておめでとうございます。

■あけましておめでとうございます。いつも拙ブログをご覧くださり、ありがとうございます。ただ、日々の出来事を書いているだけのプログで、何の役も立ちませんが、どうか本年もどうぞよろしくお願いいたします。大晦日に息子が帰省してきました。帰省とはいっても、今暮らしている大津の家は、息子が成長した家ではないので、実家に帰省するというよりも親の家に行くという感じなのかもしれません。今朝は、大津街中の乾物屋さんで購入した上等な昆布と花鰹を使って、きちんと出汁をとり、お雑煮を作りました。お雑煮だけは私が作ります。我が家のお雑煮は、元旦だけはおすましです。水菜と鶏肉、そして焼き餅と柚が入ります。2日からは関西風の白味噌雑煮になります。

■明日、2日は、娘の家族が4人でやってきます。孫のひなちゃんとななちゃんがやってきます。とっても楽しみにしています。ひなちゃんは3月で6歳、4月からは小学生です。ななちゃんは、もうじき2歳半、たくさんおしゃべりできるようになりました。3日は、4世代の親戚が集まり、奈良で新年会開きます。コロナで新年会を開催できない年が続いたので、ひさしぶりの新年会になります。甥が結婚したので、今年の新年会は奥さんを連れてきてくれることになっています。このことも、また楽しみです。いつもとかわらない、平凡なお正月です。でも、これこそがお正月だと思っています。今年も平凡なお正月を過ごせることに、感謝したいと思います。

■少し仕事のことも書いておこうかと思います。昨年のことになりますが、個人的に一番大きな出来事は、国連FAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されたことです。私は、2016年から申請作業のお手伝いをしてきたので、この認定を大変嬉しく思っています。ただ、認定はゴールではなくて新たなスタートです。認定された「琵琶湖システム」の価値を、多くの皆さんと共有してさらに磨きをかけていかなければなりません。ということで、民間主導で世界農業遺産である「琵琶湖システム」を使い倒していく(活用して価値をさらに引き出す)イベントや取り組みを始めようと思っています。私は、大学教員というよりも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、その事業に関わっていきます。ささやかな事業かもしれませんが、「世界農業遺産」認定をさらに展開していくひとつのモデル事例になればと思っています。内容が確定するまで、ブログには書けませんが、乞うご期待!!…です。早春までには、明らかにできると思います。

■2つめです。龍谷大学社会学部は、2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転に伴い、現在の3学科体制から1学科体制になり、新しいカリキュラムになります。私は、深草キャンパスに移転した後は2年しか勤務しないので、旧カリキュラム(現在のカリキュラム)の専門科目は担当しますが、新しいカリキュラムでは1回生の授業にウエイトを置いて勤務することになるのではないかと思っています。それはそれで良いのですが、問題は現行のカリキュラムから新カリキュラムに移行する中で消えていく授業の「後始末」です。

■現在、社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業を開講しています。私はこの授業のコーディネーターを務めています。私が龍谷大学に赴任する以前からあった科目で、現在は、大学コンソーシアムを通して、他学部や他大学の学生の皆さんにも開講できるようにしています。ただ、社会学部が深草キャンパスに移転すると、京都のキャンパスで「びわ湖・滋賀学」を継続するわけにもいきません。そこで、関係者の皆さんに働きかけ、お願いをして、移転までの間、社会学部の授業と同時に瀬田キャンパスの教養科目としても同時に開講できるようにしていただきました。これで瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修しやすくなります。社会学部が深草キャンパスに移転した後は、琵琶湖の近くにある瀬田キャンパスの新たの教養科目となればなあと考えて、引き続き関係者の皆さんにお願いをして協議をしていくことになっています。というのも、これからは、学部単位ではなく「キャンパス単位」でいろんなことを考えていく必要があると考えているからです。18歳人口が急激に減少していく中で、「選ばれる大学」として生き残るためには、キャンパスの将来ビジョンに合わせた「キャンパス単位」のカリキュラムが必要だと思っています。

■3つめです。うまく行けば、2024年度は特別研究員として研究に専念できる年になりそうです。すでに、2023年度のゼミ生の募集からは外れています。2024年に4回生になるゼミ生を指導ができなくなるからです。大学教員として研究に専念できる最後のチャンスになります。このチャンスを活用して、過去に書き溜めた論文を加筆修正し、新たに書き起こす論文も含めて、書籍にして出版しようと思っています。ずいぶん以前からそのような思いは持っていたのですが、その時々に、研究プロジェクトや学内行政に関連する別の大きな仕事があったため、私の能力ではそのような出版を実現することができませんでした。ということで、2024年度まで待たずに、20223年度から少しずつ作業に取り組むことにしました。すでに出版社の編集者の方と相談を始めています。なんとしても実現します。

■社会貢献、教育、研究に関して、今考えていることを書いてみました。あと、学内行政の仕事もありますが、これは私が決めることでもないので、なんとも言えません。ただ、2024年は絶対に特別研究員にと思っています。来年からは前期高齢者になり、体調や体力の問題もあり、昔のようなペースで仕事に取り組めなくなっているのですが、ここは頑張って、自分で自分を叱咤するつもりで投稿しておくことにします。

■最後に。仕事関連の皆様に年賀状を送ることをやめてしまってから数年が経過しました。今まで年賀状を送っていた皆さんに何もお伝えすることのないまま、やめてしまいました。失礼をどうかご容赦ください。トップの画像は、「家族用」の年賀状の一部です。作成したのは私ではありませんが、素材の花を育てているのは私ですので、この点も含めてご理解いただければと思います。

学生指揮者の赤いマント

■龍谷大学吹奏楽部のツイートです。先日の龍谷大学吹奏楽部「第49回定期演奏会」の際に撮影した写真をのようです。おそらく、全員が今回の定期演奏会で引退する4回生だと思います。真ん中の赤いマントを着てこちらに振り返っているのが、学生指揮者さんです。お名前は宮崎くん。というわけで、シャレで「県産のマンゴー」がついてきていますが、彼自身は宮崎県の出身ではありません。

■学生指揮者が定期演奏会で指揮をすることはありません。全て若林義人音楽監督とコーチの児玉知郎が指揮されています。ただ、宮崎くんは、ユーフォニアム奏者なので、ステージで楽器を演奏しています。でも、指揮をするとはありません。しかし、瀬田キャンパスの練習場で学生だけで練習するときは、宮崎くんが指揮をしました。監督やコーチが指揮を行って練習に取り組むまでの土台作りを学生指揮者が担当しているのでしょう。また、監督やコーチの指示を徹底させる役割もあるのかと思います(知らんけど…←関西風)。学生指揮者の仕事って、本当に大変ですね。

■苦労した学生指揮者に感謝する意味も込めてだと思うのですが、定期演奏会の最後のアンコールの時には、部員全員から贈られたマントと被り物を身につけて、学生指揮者はステージに登場します。そして、アンコールの曲を指揮をします。部長に就任するずっと以前から、定期演奏会に行っていますが、最後には、このような感じで学生指揮者は登場していました。私自身は学生時代、オーケストラに所属していましたが、このような「文化」はありませんでした。最初は、やや違和感がありましたが、部長に就任して4年経つと、すっかりこのような日本の吹奏楽の「文化」に慣れ親しんできました。

■部長に就任した2019年度、小さなことはのぞいて、心配事はほとんどありませんでした。あるとすれば、2年連続、全日本吹奏楽コンクールに出場できていなかったので、今年こそは全国に出場してほしい…ということだけでしょうか。監督にも、「絶対に、全国大会に行ってくださいね」と度々お願いをしていました。2019年度は全国で金賞を受賞しましたが、今から思えば、ずいぶんひどいこと言っていたと思います。

■翌2020年度からは、コロナの影響をまともに受けて練習ができない状況が続きました。2020年度はコンクールも中止になりました。しかし、練習がままならない状況でも、開催時期をずらしたり、オンライン配信を駆使しながら、努力と工夫で演奏活動を実現させてきました。コンクールについても、2019年度・2021年度・2022年度と3年連続で金賞を受賞しました。大学当局の理解と応援にも感謝しなければなりませんが、厳しい状況の中で頑張って音楽に取り組んできた部員の皆さんの情熱には本当に頭が下がります。本当に、よく頑張ってこられました。素晴らしいと思います。

■残念なことはただひとつ。限りなく「昭和のおじさん的な思い」なのですが、4回生の皆さんとは、コロナ禍のために、一緒に呑んで話をすることができなかったことです。残念です。社会人になったら、ぜひよろしくお願いいたします。

2022年も残り数時間となりました。

今年もたくさんの方々に支えていただき、多くの演奏会を無事終えることが出来ました。本当にありがとうございました。今後も素敵な音楽をお届けできるよう、感謝の気持ちを忘れず頑張って参りますので、2023年もどうぞよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/khcYkiT1qZ

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) December 31, 2022

2022年、ありがとうございました。

■大晦日。大津の街中の商店街(ナカマチ商店街)に買い出しに出かけました。写真には全て写ってはいませんが、こんなものを買いました。花鰹と昆布(千丸屋)、白味噌(九重味噌)、日本酒の大吟醸「浅茅生」と純米吟醸無濾過生原酒「熊蟄穴(くまあなにこもる)」」(平井商店)、ホンモロコの白焼き(タニムメ水産)、千枚漬けとすぐき漬け(八百与)…。日常の買い物は近所の生協のスーパーで済ませているのですが、お正月だけはちょっと特別。ホンモロコは今晩(大晦日)食べてしまうかな。商店街は、いつもよりも人は多いけれど、やはり寂しい。歴史(宿場町)の風情を感じる地域でしたが、マンションが次々に建設されて町並みも大きく変化してきました。

■ということで、2022年もいろいろお世話になりました。役に立つことは書かないと宣言しているわけではありませんが、特に意識しなくても役には立たないことばかり。大学教員の日常を記録した日記のようなブログをお読みいただき、本当に申し訳なく、かつ感謝もしております。まあ、このブログには書けないようなことも多々ありますが、教育、研究、学内行政、地域連携、地域貢献…、大学教員が大学という組織や社会から求められることを今年も頑張って取り組んできました。時々、研究以外の仕事のことを「雑用」と呼ぶ人がいますが(いるんですよ…)、大学教員が、大学の組織や社会から求められることに「雑用」はないと思っています。嫌な言葉ですね、「雑用」って。まあ、そんなことはともかく、繰り返しますが、いろいろお世話になりました。今年の振り返りは、来年の新年の抱負とともに、お伝えすることにしようか思います。

■年末、こちらも忙しいのに、卒論を添削してくださいとのメールが届いています。「添削をしてほしいならば、もっともっと早い時期にしてくれよ!!」。心の中の「叫び」です。約束していた草稿提出は、もっと早い時期だったのです。まあ、聞かなかったことにしてください。

大掃除

■昨日から、大掃除を始めました。庭、風呂場、玄関、床の一部、家中の窓ガラス。予想以上に時間がかかりました。明日は残りの床の掃除になります。頑張っています。最後の最後は、自分の書斎の整理ですかね。大掃除まではできませんので。手はガサガサです。

■昨日の夕方だったかな、晩だったかな、小佐治(滋賀県甲賀市)の「甲賀もち工房」さんからお餅のセットが届きました。いろんな種類のお餅に、ぜんざいと日野菜の漬物がセットになっています。お正月はもちろんのこと、当分の間、お餅に困ることはなさそうです。餅好きなんです、わたくし。

■我が家の冷蔵庫、いつもはガラーンとしているのですが、今はできあがったおせち料理でいっぱいです。五色なますの匂いが充満しています。大好きなんですが、冷蔵庫の中では匂いなのか臭いなのか…。

■写真は、右側が小佐治「甲賀もち工房」さんのお餅のセット。左は、今年も役目を果たした鉄の鯛。黒豆が真っ黒に仕上がります。古釘で黒豆を炊くおうちもありますが、我が家は鯛です。

日景貴文先生編曲の歌劇「リエンティ」序曲と歌劇「さまよえるオランダ人」序曲。

■「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」の余韻が心の中に残っています。今回、私が一番気になっていたのは、最後に演奏された歌劇「さまよえるオランダ人」序曲でした。あの有名なワーグナーによって作曲されたクラシックの名曲です。オーケストラであれば、ワーグナーが書いた譜面通りに演奏すれば良いのですが、吹奏楽ではそういうわけにはいきません。編曲が必要になります。

■今回、編曲してくださったのは、日景貴文先生です。日景先生には、2019年12月の第46回定期演奏会で演奏した、歌劇「リエンティ」序曲(R.ワーグナー)の編曲もしていただきました。その時、吹奏楽の演奏なのに「これ、ワーグナーやん!!」と感動したのでした。ということで、今回も日景先生が編曲されたワーグナーの作品ということもあり、大変期待していたのです。練習の時から、聴かせてもらっていましたが、ホールできちんと聴いて大変感動しました。先生のTwitterを拝見すると、このように書いておられました。

新アレンジの『さまよえるオランダ人』、ほんとうに見事な演奏にしていただきました!「可能な限り原曲に近く」というオーダーもあり、打楽器はティンパニと補助的な扱いのマリンバのみ(!)という誤魔化しのきかない編成でしたが、格式高いサウンドがホールいっぱいに。大満足の聴き納めとなり大感謝!

-

■先生も演奏の出来栄えに、大満足されています。前回の「リエンティ」も「これ、ワーグナーやん!!」と思いましたが、今回も同じ気持ちでした。つまり、「可能な限り原曲に近い」演奏だったわけです。日景先生、ありがとうございました。もうひとつ、原曲の「これ、ワーグナーやん!!」のレベルで吹奏楽部を指導、指揮してくださった若林義人監督にも感謝です。

LINEグループからの退室

■12月の定期演奏会が終了すると、吹奏楽部幹部との連絡用LINEグループから、4回生の皆さんがメッセージを残して退室されていきます。毎年のことですが、何かとても寂しいものがあります。卒業後、吹奏楽部で培った経験を活かして、社会人として活躍してほしいです。

■龍谷大学吹奏楽部は、これまで全日本吹奏楽コンクールにおいて、金賞13回、銀賞10回受賞、また全日本アンサンブルコンテストにおいては、金賞7回、銀賞3回を受賞しています。また、2017年には、スイスで開催された「World Youth Music Festival」に日本で唯一招聘され、コントスト最上位クラスであるトップクラス部門において第1位を受賞しました。そして、このような輝かしい歴史を築いてきた先輩たちにより、OBOG会が組織されています。OBOG会の皆さんには、お仕事でご多様のこととは思いますが、ぜひ定期演奏会にお越しいただきたいと思います。最近は、オンラインでも配信しています。ぜひご視聴ください。さらに、これはお願いになりますが、是非とも現役の演奏活動をサポートいただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

■今回「卒部」される4回生の皆さんには、積極的にOBOG会の活動にご参加いただき、OBOG会を支えていただきたいと思います。「恩送り」という言葉があります。「誰かに親切にしてもらったら、それをその人に返すのではなく、他の人に返すこと」という意味です。吹奏楽部だと、「先輩にサポートしていただいたら、今度は後輩をサポートしていく」ということになります。ぜひ、OBOG会に積極的にご参加いただき、後輩の皆さんをサポートしていただきたいと思います。どうか、よろしくお願いいたします。