大掃除

■昨日から、大掃除を始めました。庭、風呂場、玄関、床の一部、家中の窓ガラス。予想以上に時間がかかりました。明日は残りの床の掃除になります。頑張っています。最後の最後は、自分の書斎の整理ですかね。大掃除まではできませんので。手はガサガサです。

■昨日の夕方だったかな、晩だったかな、小佐治(滋賀県甲賀市)の「甲賀もち工房」さんからお餅のセットが届きました。いろんな種類のお餅に、ぜんざいと日野菜の漬物がセットになっています。お正月はもちろんのこと、当分の間、お餅に困ることはなさそうです。餅好きなんです、わたくし。

■我が家の冷蔵庫、いつもはガラーンとしているのですが、今はできあがったおせち料理でいっぱいです。五色なますの匂いが充満しています。大好きなんですが、冷蔵庫の中では匂いなのか臭いなのか…。

■写真は、右側が小佐治「甲賀もち工房」さんのお餅のセット。左は、今年も役目を果たした鉄の鯛。黒豆が真っ黒に仕上がります。古釘で黒豆を炊くおうちもありますが、我が家は鯛です。

日景貴文先生編曲の歌劇「リエンティ」序曲と歌劇「さまよえるオランダ人」序曲。

■「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」の余韻が心の中に残っています。今回、私が一番気になっていたのは、最後に演奏された歌劇「さまよえるオランダ人」序曲でした。あの有名なワーグナーによって作曲されたクラシックの名曲です。オーケストラであれば、ワーグナーが書いた譜面通りに演奏すれば良いのですが、吹奏楽ではそういうわけにはいきません。編曲が必要になります。

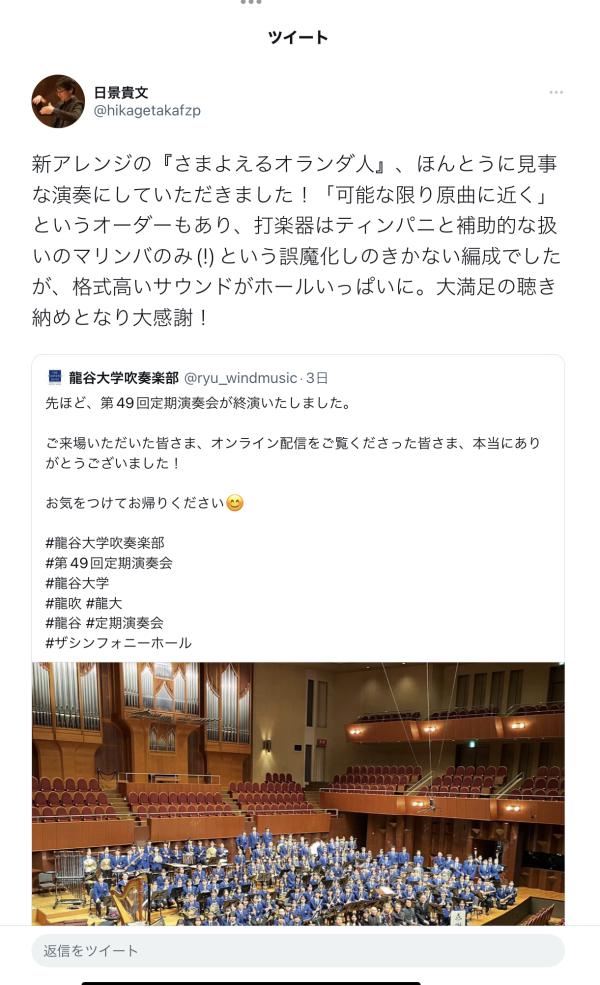

■今回、編曲してくださったのは、日景貴文先生です。日景先生には、2019年12月の第46回定期演奏会で演奏した、歌劇「リエンティ」序曲(R.ワーグナー)の編曲もしていただきました。その時、吹奏楽の演奏なのに「これ、ワーグナーやん!!」と感動したのでした。ということで、今回も日景先生が編曲されたワーグナーの作品ということもあり、大変期待していたのです。練習の時から、聴かせてもらっていましたが、ホールできちんと聴いて大変感動しました。先生のTwitterを拝見すると、このように書いておられました。

新アレンジの『さまよえるオランダ人』、ほんとうに見事な演奏にしていただきました!「可能な限り原曲に近く」というオーダーもあり、打楽器はティンパニと補助的な扱いのマリンバのみ(!)という誤魔化しのきかない編成でしたが、格式高いサウンドがホールいっぱいに。大満足の聴き納めとなり大感謝!

-

■先生も演奏の出来栄えに、大満足されています。前回の「リエンティ」も「これ、ワーグナーやん!!」と思いましたが、今回も同じ気持ちでした。つまり、「可能な限り原曲に近い」演奏だったわけです。日景先生、ありがとうございました。もうひとつ、原曲の「これ、ワーグナーやん!!」のレベルで吹奏楽部を指導、指揮してくださった若林義人監督にも感謝です。

LINEグループからの退室

■12月の定期演奏会が終了すると、吹奏楽部幹部との連絡用LINEグループから、4回生の皆さんがメッセージを残して退室されていきます。毎年のことですが、何かとても寂しいものがあります。卒業後、吹奏楽部で培った経験を活かして、社会人として活躍してほしいです。

■龍谷大学吹奏楽部は、これまで全日本吹奏楽コンクールにおいて、金賞13回、銀賞10回受賞、また全日本アンサンブルコンテストにおいては、金賞7回、銀賞3回を受賞しています。また、2017年には、スイスで開催された「World Youth Music Festival」に日本で唯一招聘され、コントスト最上位クラスであるトップクラス部門において第1位を受賞しました。そして、このような輝かしい歴史を築いてきた先輩たちにより、OBOG会が組織されています。OBOG会の皆さんには、お仕事でご多様のこととは思いますが、ぜひ定期演奏会にお越しいただきたいと思います。最近は、オンラインでも配信しています。ぜひご視聴ください。さらに、これはお願いになりますが、是非とも現役の演奏活動をサポートいただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

■今回「卒部」される4回生の皆さんには、積極的にOBOG会の活動にご参加いただき、OBOG会を支えていただきたいと思います。「恩送り」という言葉があります。「誰かに親切にしてもらったら、それをその人に返すのではなく、他の人に返すこと」という意味です。吹奏楽部だと、「先輩にサポートしていただいたら、今度は後輩をサポートしていく」ということになります。ぜひ、OBOG会に積極的にご参加いただき、後輩の皆さんをサポートしていただきたいと思います。どうか、よろしくお願いいたします。

お正月のスワッグ

■クリスマス用のリースを取り外しました。クリスチャンではないので、特別な宗教的な意味で飾ったわけではないのですが。季節を感じるため…でしょうかね。クリスマスリースを取り外したついでに、少し早いですが、今度はお正月用のスワッグに掛け替えました。玄関が、ちょっとお正月の雰囲気になりました。とはいえ、気持ち的には、なかなかお正月を迎える新鮮な気持ちになりません。

■クリスマス用のリースを取り外しました。クリスチャンではないので、特別な宗教的な意味で飾ったわけではないのですが。季節を感じるため…でしょうかね。クリスマスリースを取り外したついでに、少し早いですが、今度はお正月用のスワッグに掛け替えました。玄関が、ちょっとお正月の雰囲気になりました。とはいえ、気持ち的には、なかなかお正月を迎える新鮮な気持ちになりません。

■昨日は、親しい大学の職員さんたちと忘年会をしました。職場の課題を整理し、愚痴をこぼしながらも、みんなで前向きに気持ち整理しました。また、別のメンバーも加えて新年会もやろうという話になりました。職場や同僚との働き方については、いろんな考え方があろうかと思いますが、私は、こういう忘年会(飲み会)も含めて、仲間と思いを共有しながら一緒に汗を流して働くことが好きです。それが仕事だと思っています。なんというか、自分でも昭和のおじさんだなと思いますけど。

綿毛に包まれたシュウメイギクの種

■今年の我が家のシュウメイギク、かなり長い間楽しむことができした。今日は枯れたシュウメイギクを庭鋏で取り除きました。でも、写真の部分だけは残しました。綿毛に包まれた種です。花が散り、枯れてきたら、さっさと刈り取っても問題はありません。地下茎が生きているので来年も花を咲かせてくれるはずです。でも、この綿毛を見たいがために、枯れたままにしておきました。可愛らしい。冷たい風に吹かれてどこかに旅立っていき、うまくいけば落ちたところで発芽するでしょう。

■ふと連想しました。 学校法人ノートルダム清心学園の理事長をされていた渡辺和子さんの著書のタイトルです。『置かれた場所で咲きなさい』。この本の中で渡辺さんは「置かれた場に不平不満を持ち、 他人の出方で幸せになったり不幸せになったりしては、環境の奴隷でしかない。人間として生まれたからには、どんなところに置かれても、そこで環境の主人公となり自分の花を咲かせようと、決心することができ た」と述べておられるそうです。素敵ですね。

楽器の積み下ろし

■昨日は、龍谷大学吹奏楽部の第49回定期演奏会でした。私自身は、終演後も定期演奏会の感動の余韻に浸っていたのですが、部員の皆さんはそういうわけにはいきません。終演した後、すぐに楽器を梱包して運送会社のトラックに積み込む作業に取り掛かりました。いつも感心するのですが、素晴らしいチームワークのもとで、的ばきと積み込み作業を終え、短時間でホールから撤収されるのです。もちろん、それで終わりではありません。翌日は、練習場のある瀬田キャンパスまでトラックで運び込んでいただいた楽器を、今度は積み下ろして練習場に運ぶ作業が待っています。

■昨日は、龍谷大学吹奏楽部の第49回定期演奏会でした。私自身は、終演後も定期演奏会の感動の余韻に浸っていたのですが、部員の皆さんはそういうわけにはいきません。終演した後、すぐに楽器を梱包して運送会社のトラックに積み込む作業に取り掛かりました。いつも感心するのですが、素晴らしいチームワークのもとで、的ばきと積み込み作業を終え、短時間でホールから撤収されるのです。もちろん、それで終わりではありません。翌日は、練習場のある瀬田キャンパスまでトラックで運び込んでいただいた楽器を、今度は積み下ろして練習場に運ぶ作業が待っています。

■今日は、対面式で卒業論文の指導があり、私は瀬田キャンパスに出勤しました。R瀬田駅前からバスに乗るとき、何人かの学生さんに挨拶されました。そのような挨拶をしてくれるのは、多くの場合、吹奏楽部の部員さんたちです。誰が吹奏楽部の部員なのか、皆さんマスクもしていますし、お顔を拝見しただけではわからないですし…。部員数184名ですから、私の情けない記憶力では仕方がないわけで…。あちらの方から「おはようございます」と挨拶をされ、私からは「あっ、吹奏楽部ですか?」と尋ねて初めて認識ができるような感じなのです。

■まあ、そのようなことはともかく、この日は定期演奏会で使った楽器を積み下ろす作業のために、多くの部員の皆さんが瀬田キャンパスの練習場に集まっておられました。バスがついた時、部員の皆さんは猛ダッシュで練習場に行かれました。私も拝見しにいってみましたが、すでに楽器の積み下ろし作業は始まっていました。バスの皆さんは遅刻だったわけですね。今回初めて楽器の積み下ろし作業を拝見しました。部長に就任して4年目になりますが、ステージの上での素晴らしい演奏だけでなく、こういった運営面のどちらかといえば裏方的な仕事についても、部長としてもっとしっかりと拝見して知るべきだと思いました。部員の皆さん、本当にご苦労様です。楽器を積み下ろし、再び練習場に運び込んだ後は、大掃除でした。いつもお世話になっている練習場を丁寧に掃除されました。

■まあ、そのようなことはともかく、この日は定期演奏会で使った楽器を積み下ろす作業のために、多くの部員の皆さんが瀬田キャンパスの練習場に集まっておられました。バスがついた時、部員の皆さんは猛ダッシュで練習場に行かれました。私も拝見しにいってみましたが、すでに楽器の積み下ろし作業は始まっていました。バスの皆さんは遅刻だったわけですね。今回初めて楽器の積み下ろし作業を拝見しました。部長に就任して4年目になりますが、ステージの上での素晴らしい演奏だけでなく、こういった運営面のどちらかといえば裏方的な仕事についても、部長としてもっとしっかりと拝見して知るべきだと思いました。部員の皆さん、本当にご苦労様です。楽器を積み下ろし、再び練習場に運び込んだ後は、大掃除でした。いつもお世話になっている練習場を丁寧に掃除されました。

■ところで、積み下ろしの現場にいると、1人の女子部員が声をかけてくださいました。「父がお世話になっています」。いやいや、お世話になっているのは私というか…、実は部員のお父様とTwitterで相互フォローさせていただいているのです。声をかけてくださったのは、その方のお嬢さんですね。いつも思いますが、184名の部員の皆さんが音楽に取り組むことができているのは、保護者の皆様を含めてたくさんの応援団の皆さんがいらっしゃるからです。応援団の皆様には、本当に感謝の言葉しかありません。どうか引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

■左の写真は、ハープを練習場に搬入しているところです。ケースも含めてかなりの重量があります。この様子を見ていて、今年の8月、吹奏楽コンクール関西大会の当日の朝のことを思い出しました。私自身はその場にいませんでしたが、この重いハープを運んでいる時に、今年の幹事長は自分の足の上に落としてしまいました。幸いなことに、骨折にはいたりませんでしたが、病院で手当てを受けて、なんとか本番に間に合うことができました。その幹事長も含めて、この日で、4回生は引退することになります。卒部というようです。ご苦労様でした。吹奏楽部を支えリードしてくれてありがとう。

龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会

■昨日、「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、オンラインでご視聴くださった皆様、ありがとうございました。本当に立派な演奏でした。感動しました。素晴らしい。特に、4回生の皆さん、コロナ禍が続く中よく部をまとめてきてくれました。ありがとう。アンコールに入る前、ステージの上で感極まった部員のお1人がウルウルと来ているのを拝見して、私にのウルウルが伝染してしまいました。

■昨日、「龍谷大学吹奏楽部 第49回定期演奏会」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、オンラインでご視聴くださった皆様、ありがとうございました。本当に立派な演奏でした。感動しました。素晴らしい。特に、4回生の皆さん、コロナ禍が続く中よく部をまとめてきてくれました。ありがとう。アンコールに入る前、ステージの上で感極まった部員のお1人がウルウルと来ているのを拝見して、私にのウルウルが伝染してしまいました。

■吹奏楽部の部員の皆さんは、大学の4年間で、ストイックに音楽に集中し、ものすごい時間とエネルギー、そして情熱を音楽に投入して卒業されます。立派な演奏の背景には、そのような学生の皆さんの日々の練習があることを知っているので、ステージの上の部員の皆さん、特に4回生の皆さんと気持ちがシンクロしてしまいました。もちろん吹奏楽部での4年間の経験は、音楽だけではありません。部の運営、人間関係の諸々のことも含めて、ですから、おそらく生涯にわたって思い出される大切な経験になるでしょうね。

■以下は、昨日の定期演奏会のプログラムです。

第1部

1 交響的序曲(作曲 バーンズ)

2 GAELforce(作曲 P.グレイアム)

3 ディオニソスの祭り(作曲 F.シュミット)第2部

1 喜歌劇「詩人と農夫」序曲(作曲 F.V.スッペ/編曲 上埜孝)

2 Prism Rhapsody(作曲 安倍圭子)

3 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲(作曲 R.ワーグナ/編曲 日景貴文)

■上の4つの画像ですが、定期演奏会の本番の前に撮られたものです。集合写真と、リハーサルの風景写真です。写真だとよくわからないと思いますが、ステージの進行については、それぞれの皆さんが役割を分担して、滞りなくプログラムが進められるように緻密に準備されているようです。もちろん、私にはよくわかりません。吹奏楽は、楽器の種類が多く、その配置も曲によって変化します。皆さん、非常によくやっておられると思います。

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

留学生別科の授業で

■木曜日は留学生の授業を担当しています。留学生とはいっても、これから入学試験を受けて合格し、本格的に勉強する前の人たちです。国籍も日本語の能力もまちまち、教える側としては苦労が多いです。もちろん、学ぶ側も同じように感じておられるかもしれませんね。日本語の習熟度別のクラスというわけにはいかないのでしょうね。

■受講生は20人に満たない人数ですが、その中に、一人だけ受講態度が全然違う人がいます。大変真剣です。授業の内容にも強い関心を持ってくれています。たまたま、昨日、授業が終わった後に私のところにやってきて質問をされました。その延長でお話をしました。どういう事情なのかわからないけれど、母国の中国の大学を卒業し、15年ほどコーヒーを扱う企業に勤務されてからの留学です。なるほど大人…だから受講態度が違うんですね。まあ、他の学生さんたちが不真面目というわけでもないんですが、その方だけ、授業に対する集中度が違うような気がするのです。

■その方が勤務されていたのは、雲南省でコーヒー栽培をされている少数民族の農家を支援する社会的企業のようです。留学が終わったらまたその企業に戻られるのだそうです。龍谷大学の卒業生の中に、タイの少数民族のコーヒーを扱うフェアトレードの会社を起業した人たちがいることを伝えました。なにか交流が生まれたら嬉しいなと思いました。

センパイプロジェクト

■今日は深草キャンパスで、4限に留学生対象の「日本の社会と文化B」の授業を行いました。授業が終わって「さあて帰ろうか」と思ってある大教室の前を通りかかると、大教室の中が何か盛り上がっていました。受付には、知り合いの女性職員さんがおられました。ちょっと立ち話をしていると、「ここに名前を書いてくださいね」と笑顔で言われるのです(マスクされてましたけど)。まあ、そうなると入らざるを得ませんね。

■中で行われていたのは、「おしえて!センパイ プロジェクトNo.1 ひと足はやい除夜の鐘⁈龍大生の”○▲□”を吹き飛ばす108分」というイベントでした。龍谷大学出身の企業経営者の方が3人ゲストとしてお越しになっていました。

・アシックスジャパン株式会社代表取締役社長の小林淳二さん(1990年経済学部卒)。

・株式会社グリップインターナショナル代表取締役社長の桑田隆晴さん(1981年経済学部卒)。

・株式会社アミューズ代表取締役社長の中西正樹さん(1998年文学部卒)。

■このような企画です。社長さんたちから、偏差値の序列の中に自らを同化させて萎縮してしまう傾向を持つ龍大生に対して、龍谷大学で学び様々な経験をすることのポジティブな意味を見出せるように応援していただけました。素敵なメッセージをたくさんいただくことができました。ひとつだけ挙げるとすると、アミューズの中西社長のお話かな。「全ての人がそれぞれに個性を持っている。どんな人にも個性がある。その個性が、人との出会いの中で磨かれる。それが才能になる」。素敵ですね。おそらく、ご自身のご経験の基づいて語っておられたのでしょうね。

みなさんは、「コロナ禍」「不本意入学」「レベチ」「ガチャ」など、さまざまな理由であきらめていないだろうか?あるいは、自分に負のレッテルを貼っていないだろうか?

Withコロナで制限も緩和されつつある中、気持ちを切り替え、あらためて自分のポテンシャルを信じて、龍大生だからこそできることをやってみないか!

そんな龍大生を応援したいと、本学の卒業生で各業界で活躍する経営者・起業家のセンパイが龍谷大学に集結し、パネルディスカッション形式でみなさんの想いにお応えいただきます。

■たまたま職員さんに誘われて参加させていただきましたが、とっても内容のあるイベントでした。私は、深草キャンバスの会場で参加しましたが、瀬田キャンパスにも会場があって、「同時中継」というのでしょうか、キャンパスは離れていても一体感がありました。驚いたのは、私が会場に入ったときに話をした副学長の深尾先生が、イベントが終わる時には瀬田キャンパスから閉会の挨拶をされていたことです。そのようにして、「キャンパスは離れていても、みんな龍谷大学の仲間なんだ」という一体感を強調されていたのかしれません。