福井の鉄道(1) 「えちぜん鉄道」

■今回集中講義にいった福井大学教育学部は、工学部と同じ街中のキャンパスにあります。最寄りの駅は、「えちぜん鉄道」の「福大前西福井」駅です。福井駅まで短い距離ですが、乗ってみることにしました。身近い距離とはいえ、いいですね~、ローカル鉄道って。ちなみに運賃は150円です。

■この「えちぜん鉄道」、福山市や隣接する勝山市などが出資している第三セクターの鉄道です。以前は、京福電気鉄道の越前本線・三国芦原線でした。しかし、赤字経営が続き、安全確保のための十分な投資ができなかっことから2度にもわたって衝突事故を起こし、とうとう廃線に追い込まれたのでした。そこで沿線の自治体が第三セクター方式の会社を設立しました。京福電鉄から譲渡されたものをもとに経営されているのです。

■この「えちぜん鉄道」、福山市や隣接する勝山市などが出資している第三セクターの鉄道です。以前は、京福電気鉄道の越前本線・三国芦原線でした。しかし、赤字経営が続き、安全確保のための十分な投資ができなかっことから2度にもわたって衝突事故を起こし、とうとう廃線に追い込まれたのでした。そこで沿線の自治体が第三セクター方式の会社を設立しました。京福電鉄から譲渡されたものをもとに経営されているのです。

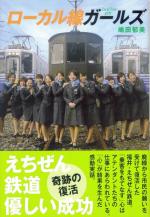

■少し驚きましたが、女性アテンダント(車掌ではなく)も乗車されていました。アテンダントの皆さんは、ドアの開閉等の車掌業務は行わず、乗車券の販売・回収や観光・接続案内の車内アナウンス、高齢者などの乗降時のサポートを行うのだそうです。また、このアテンダントの皆さん、『ローカル線ガールズ』という本でも紹介されているようです。帯の文がいいです。「廃線から市民の願いを受けて復活した福井・えちぜん鉄道。『乗客をもてなす』心はアテンダントたちの仕事にあらわれている。『心』が結果を生んだ感動実話」。

■「えちぜん鉄道」は、「地域共生型サービス企業」と名乗っておられます。いろいろ地域の活性化のために会社をあげて取り組んでおられます。そのひとつが、「えち鉄×JA福井市 コラボ企画 第2弾 農業体験& JA施設見学ツアー」です。今月の25日に、農業体験&JA農業施設見学ツアーを実施されます。詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。

■大変短い「ローカル鉄道の旅」でしたが、私としては、けっこう楽しめました。終点の福井駅に到着すると、こんな不思議なものが…。福井県は、古い時代の地層があるため恐竜の化石が出てきます。そのため恐竜博物館も開設されています。その恐竜博物館に「えちぜん鉄道」を利用していくことができるのです。白衣をきているのは、恐竜です。恐竜が恐竜を研究している…おもしろいですね~!!

近鉄特急「しまかぜ」

■鉄道ファンではなくても、近鉄特急「しまかぜ」のことをご存知かと思います。それほど有名ですね、この特急。「しまかぜ」は、大阪難波駅・近鉄名古屋駅・三重県志摩市の賢島駅の間を1日1往復する特急です(水曜を除く)。定員も限られています(従来の特急列車の半分以下138人)。贅沢にできています(個室とサロン席を除く全席がプレミアムシート、カフェ車両も備える)。予約するのもなかなか大変だそうです。近鉄の公式サイトでは、次のように説明されています。

伊勢志摩の晴れやかな空をイメージして、車両はブルーを基調にカラーリング。先頭車両の6枚のガラスを用いた多面体のフロントデザインは、シャープさと躍動感を表現しています。

志摩に吹く風の爽やかさをイメージして命名しました。颯爽感と上質さを兼ね備えたこの特急を多くの方にご利用いただくことで、伊勢志摩地域へと新しい風を呼び込みたいと考えています。

■素朴な表現ですが、カッコいいです!! 子どもみたいですが、本当に、カッコいいです!! いつか、乗ってみようと思っていますが、いつのことになりますかね〜…。

■こちらの動画も、エエ感じですね~。「しまかぜ」と「アーバンライナー」が並んでいます。すばらしい!!

昔の石場駅の写真

■大津の街中で用事があり、JR瀬田から1駅、石山駅まで行き、連絡している京阪・石山坂本線に乗り換え、石場駅までいったときのことです。石場駅のプラットフォームに、かなり昔の石場駅の写真が飾ってありました。プラットフォームには屋根はありません。出札口のある駅舎も、かなり懐かしい雰囲気です。そして、石場駅の向かって右側、広々としています。おそらくは、まだ埋め立てられていないのではないかと思います。

■ここで少し古い時代の写真を確認してみましょう。大津市歴史博物館では、博物館で収蔵されている古写真をネット上で公開されています。その古写真のなかから「町並み・遠望」のリストにある「浜大津所上空より市街地を望む(昭和31年)」をクリックしてみましょう。以下のような説明があります。

昭和31年(1956)版『大津の展望』に掲載された写真。写真左手に、大正初期に埋め立てられた紺屋ケ関の出張り部分が見え、湖岸道路の敷地も一部しかまだ埋め立てられていない。手前がNTTの旧建物で、その向こうが橋本町時代の市役所。右手に縦(東西)に伸びるのが浜通りで、朝日生命、第一勧業銀行、滋賀銀行の旧建物が写っている。

■昭和30年代、浜大津から膳所方面にかけての湖岸埋め立てが進んでいきました。おそらく、トップの写真は、昭和30年代前半ではないかと思います。かつて京阪・石坂坂本線は、琵琶湖の湖岸を走っていたのです。強い風が吹いて琵琶湖に高い波がたったときは、波のしぶきが電車にかかったという話しも聞きます。なんだか、湘南地方の「江の電」みたいですね。もし、今も湖岸を走っていたら、すごい人気なのではないかと思います。

■さて、さらに写真を注意深く見てみると…。レールが3本あります。三線軌条と呼ばれるものです。京阪の石山・坂本線は、現在のJR石山駅だけでなく、膳所駅とも連絡をしています。かつては、JRの前身である国鉄の機関車が貨物を引いて、東海道線(琵琶湖線)からこの石山・坂本線に乗り入れていたのです。京阪と国鉄で列車のレールの幅が違います。国鉄のレール幅は狭軌(軌間1067mm)と呼ばれるのに対して、京阪の前身である大津電軌は国際標準軌(軌間1435mm)だったからです。こうやって3本レールを引いて京阪の線路に、国鉄の貨物列車が乗り入れたのです。といいますか、もともとはここは国鉄の線路でした。そのあたりの詳しいことは、以下のサイトをご覧ください。

夏到来

■今日は、本当に暑い日でした。関西は梅雨が明けんたんでしたっけ??こんな日は、クーラーをかけて自宅に引きこもって本を読んでいる…ことができたらよいのですが、1人暮らしの老母をかかえる身としては、そういうわけにはいきません。今週も、近鉄、大阪市地下鉄、阪急、能勢電とのりついで、母親の元へ行き、買い物やら生活介護を済ませてきました。母の家にいく途中、梅田で地上にでました。母の夏物の服などを購入するためです。いや~暑かった…。冷房のきいた電車やデパート等の室内温度と、外気温との落差が大き過ぎて、ちょっと体の調子も悪くなりそうでした。今日は、本当は、母親の家の庭の草刈をしようと思っていたのですが、この暑さでバテそうなので、止めておきました。

■今日は、本当に暑い日でした。関西は梅雨が明けんたんでしたっけ??こんな日は、クーラーをかけて自宅に引きこもって本を読んでいる…ことができたらよいのですが、1人暮らしの老母をかかえる身としては、そういうわけにはいきません。今週も、近鉄、大阪市地下鉄、阪急、能勢電とのりついで、母親の元へ行き、買い物やら生活介護を済ませてきました。母の家にいく途中、梅田で地上にでました。母の夏物の服などを購入するためです。いや~暑かった…。冷房のきいた電車やデパート等の室内温度と、外気温との落差が大き過ぎて、ちょっと体の調子も悪くなりそうでした。今日は、本当は、母親の家の庭の草刈をしようと思っていたのですが、この暑さでバテそうなので、止めておきました。

■今日は妻と一緒だったので、帰りは梅田で少し道草をして帰宅しました。梅田の街は、ちょうど夕日が沈んだ頃で、良い雰囲気になっていました。残念ながら、一眼レフを持参してはいなかったので、iPhone5での撮影になりましたが、それなりに撮れました。特に、一番下の写真。素敵なブルーに写りました。「梅田ブルー」です。

聖地巡礼・ちはやふる 京阪・石山-坂本線(いっさか線)

■コンテンツツーリズムと呼ばれる取組が注目されています。これは、映画やテレビのドラマ、漫画やアニメーション等の作品の舞台となった地域を訪ねる旅行のことです。地域と結びついた物語を消費する旅行とでもいえばよいのでしょうか。「ちはやふる」という漫画をご存知でしょうか。「競技かるた」の漫画です。高校生の「競技かるた」の全国大会(「かるた甲子園」)が開催される近江神宮へ、たくさんのファンの皆さんが訪れているのだそうです。ということで、京阪石山-坂本線では、この漫画「ちはやふる」のラッピング電車も走っています。

■コンテンツツーリズムに関心をもつゼミ生がいます。来週の月曜日の3年生のゼミでは、コンテンツツーリズムに関する発表が行われる予定になっています。ゼミ生に”ついていく”ためにも、この分野、自分自身も多少なりとも勉強していく必要があるように感じています。知りませんでしたが、2011年には、「コンテンツツーリズム学会」もできていますね。『n次創作観光 アニメ聖地巡礼/コンテンツツーリズム/観光社会学の可能性』という書籍も出版されています。

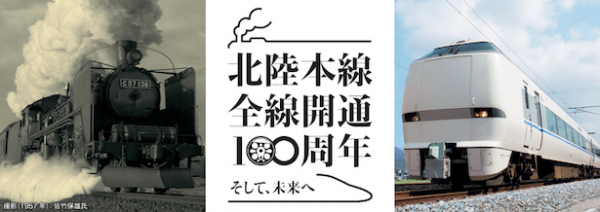

北陸本線全線開通100周年

■今年の8月は、福井大学で「環境社会学」の集中講義を担当します。一昨年に続いて2回目です。福井に行くときは、京都から特急「サンダーバード」に乗ります。ですから、山科からは列車は湖西線を通って、近江塩津から北陸本線に入り、敦賀経由で福井に向かいます。しかし、比良山系から強い風が吹く時などは、琵琶湖線を経由することになります。北陸本線の起点である米原を通ることになります。いまのところ、そういう「チャンス」?に遭遇したことがありません。北陸本線、一度きちんと乗車してみたいものです。

■さて、この北陸本線、今年で全線開通100周年記念なのだそうです。公式サイトも誕生しています。知らなかったな〜。この公式サイトのなかに、「開通から100年の歩み」というのページがあります。勉強になりました。たとえば、「1961(昭和36)年10月1日北陸本線初の特急列車『白鳥(大阪~青森・上野)』デビュー」の記事。「北陸本線初の特急列車は、キハ82系ディーゼルカーを使用した『白鳥』」。その姿は北陸トンネル開通の記念切手の図柄にも登場しました。デビュー当時は大阪~青森間の編成に、大阪~上野間(信越本線長野経由)の編成を併結、直江津駅で切り離しを行っていました。4年後、上野行き編成は金沢始発となり特急『はくたか』に姿を変えました」。大阪から、北陸本戦、長野を経由して上野にいく列車があったのですね。

特急「スーパーはくと」

■今朝、通勤途中の京都駅で見かけた特急「スーパーはくと」です。京都駅と鳥取駅・倉吉駅間を結ぶ特急です。東海道本線、山陽本線、智頭急行智頭線、因美線、山陰本線と複数の路線をまたいで走る特急です。京都から大阪・神戸を経由して、兵庫県の赤穂からは智頭急行智頭線と因美線という山間地域に入り、山陰本線で鳥取、そして倉吉にいたる…というわけですね。神話にある「因幡の白兎」(いなばのしろうさぎ)「白兎」、これを音読みすると「はくと」…っていうのがネーミングの由来のようです。

■山間部や電化されていないところを走るためでしょうか、山沿いのカーブでは、コンピュータで車体を内側に傾け遠心力を消すようになっていますし、電車ではなくて気動車です。しかも、この列車には、鳥取出身の漫画家・谷口ジローとタイアップしています。谷口さんの作品『遥かな町へ』(倉吉市が舞台)と『父の暦』(鳥取市が舞台)のなかの数カットがラッピングされています(この列車をみて、『遥かな町へ』と『父の暦』を読みたくなり、Amazonで注文してしまいました…)。行ってみようかな、鳥取に…。

近鉄大和西大寺駅・奈良方面

■通勤のさい、乗り換えで必ず利用する駅があります。近鉄・大和西大寺駅です。この駅は、京都方面、大阪難波方面、奈良方面、橿原神宮前方面からくる電車がすべて停車します。ですから、線路が大変複雑になっています。トップの写真は、奈良方面を望んで撮ったものです。右半分の線路は、橿原神宮前方面にむかって右側(南側)にカープしていきますね。

■この大和西大寺駅を利用していて、時々、困ることがあります。同じホームから京都行きと大阪難波行きの両方の電車が発着します。しかし、大阪難波を行きはホームの決まった側に停車することはありません。そうしないと、電車をさばききれないのでしょう。案内表示をきちんとみないと、せっかく京都から大和西大寺に到着しても、また京都に戻ってしまうことになります。特に、疲れているときや、読書に夢中になっているときなど、大阪難波行きに乗らないといけないのに、京都行きに乗ってしまうことがあります。ガックリきます。

■この動画をご覧いただくと、どれだけこの駅の線路が複雑であるか、よく理解できると思います。