2016年の「ノーベル文学賞」

■今年の「ノーベル文学賞」は、アメリカの歌手ボブ・ディランさんが受賞されました。少し驚きましたが、ボブ・ディランさんを世界の若者に強い影響を与えた現代の吟遊詩人だと捉えれば、「ノーベル文学賞」もおかしくないと思うからです。でも、村上春樹ファンとしては、やはり少し残念です。毎年、今年こそは村上春樹が受賞するのではないかというニュースが流れ、多くのファンが期待してきたわけですから。

■今年の「ノーベル文学賞」は、アメリカの歌手ボブ・ディランさんが受賞されました。少し驚きましたが、ボブ・ディランさんを世界の若者に強い影響を与えた現代の吟遊詩人だと捉えれば、「ノーベル文学賞」もおかしくないと思うからです。でも、村上春樹ファンとしては、やはり少し残念です。毎年、今年こそは村上春樹が受賞するのではないかというニュースが流れ、多くのファンが期待してきたわけですから。

■ネットのニュースを読んでいて、興味深い記事を見つけました。「村上春樹はなぜノーベル賞を取れない? 大手紙が指摘していた「いくつもの理由」」という記事です。記事の中には、こんなことが書いてありました。

ノーベル文学賞が審査されるストックホルムで活躍するジャーナリスト、デューク雪子さん(50)に電話すると、返ってきた答えは、意外にも「難しい」だった。雪子さんは「ノルウェイの森」など7冊の村上作品を日本人の母、叡子さんと共訳。ノーベル文学賞を選ぶスウェーデン・アカデミーにも詳しい。「今のところ、アカデミーの会員たちの好みとちょっと違ってて彼が描く世界の深みを会員がわかっているかどうか。面白さを読み取っていない感じがする」「アカデミーから漏れ聞こえてくる声は『才能は十分認めるが……』なんです。『……』をはっきりは言わないんですが、何かが望まれている。深みというのか……。軽すぎると思われているんじゃないですかね」

■記事では、この重厚さを「現代史と正面から向き合う社会性のある作品。あるいは圧政と闘う文学」と説明しています。村上春樹は、ここでいう重厚さとは別のレベル(より抽象化された)で闘っていると思うのですが、スウェーデン・アカデミーはそうは考えていないようです。記事では、イタリア文化会館東京館長を務めるジョルジョ・アミトラーノさんが、「村上は世界のどの作家の追従も許さないほど、現代という時代の本質をつかみ取っている」と断言していることを紹介しています。

■村上春樹自身がいっていますが、阪神淡路大震災やオウム真理教の地下鉄サリン事件以前と以降とでは、作品の社会に対するベクトルが大きく異なります。変化の契機となった作品は、『アンダーグラウンド』です。この作品以前が「デタッチメントの文学」、以後が「アタッチメントの文学」と言われています。私自身は、「アタッチメントの文学」の方により関心を持っています。もちろん、村上春樹のいう「アタッチメント」とは、すでに「ノーベル文学賞」を受賞している大江健三郎の場合とは異なる意味での「アタッチメント」だと思っています。村上春樹の作品の中では、グローバリゼーションが進行し後期資本主義といわれる現代社会に生きることの「重い」リアリティが、「軽い」文体で表現されているように思います。そのリアリティも、ストレートに表現されたものではなく、現代社会の深層にある集合的な無意識を一旦媒介させて再構成したものであるようにな思います。だからこそ、地球上の様々な国の人びとが、それぞれ自分が生きている社会的文脈の上で、村上春樹の作品から何かを感じ取ることができるのです。「重い」内容を、「軽い」文体(様々な言語に翻訳されても確実にメッセージが伝わる)で書いている(確信的に…)。そのような意味で、ジョルジョ・アミトラーノさんが言うように「現代という時代の本質をつかみ取っている」と私も思うのです。

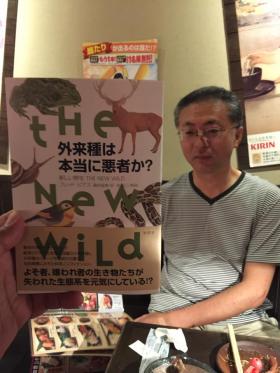

『外来種は本当に悪者か?』

■私の周りでは、けっこう話題になっている本です。科学ジャーナリストであるフレッド・ピアス。タイトルが刺激的です。『外来種は本当に悪者か ?』。本の帯にはこう書いてあります。

■私の周りでは、けっこう話題になっている本です。科学ジャーナリストであるフレッド・ピアス。タイトルが刺激的です。『外来種は本当に悪者か ?』。本の帯にはこう書いてあります。

著名科学ジャーナリストとが

敵視されてきた生物の活躍ぶりを評価し

外来種のイメージを根底から覆す

知的興奮にみちた科学ノンフィクション。

よそ者、嫌われ者の生き物たちが

失われた生態系を元気にしている!?

■この本を勧めてくれたのは、ずっと長く一緒に研究プロジェクトをやってきた京大生態学研究センターの谷内茂雄さん。生態学を専門とする谷内さんが、勧めてくれたので、これは面白い本に違いないと思いました。谷内さんは、研究に関連する著書や論文だけでなく、小説や漫画に至るまで、その時々、読んで面白いと思った本を私に勧めてくれます。とてもありがたいことです。

■さて、この著書、「外来種は悪」であり「在来種は善」、だから外来種を排斥しなければならない…といった単純な考え方で、知らないうちに「正義」を背負って自らの正当性を主張している方達には受け入れがたい内容になっているかもしれません。しかし著者は、外来種の排斥を人種偏見に基づく民族浄化と重ね合わせます。外来種排斥による自然環境保護の主張が、自然再生にはならないというのですから。私自身、以前、博物館や文化遺産の研究をしている時に、ある絶滅危惧種(あえて名前は出しませんが…)を守ろうとする活動やそこにある声高な発言の背景に、偏見に基づく他民族排斥と外来種排斥と同じような構造があるのでは…と感じたとことがありました。その当時、ヨーロッパで、戦争やナチズムに関して調査をしていたので、一層のこと強く感じたのでした。その時に感じたことを、谷内さんからこの本を紹介された時に思い出したのでした。そういえば、昨年は、『ナチスと自然保護景観美・アウトバーン・森林と狩猟』(フランク・ユケッター・著、和田佐規子・訳、築地書館 )という本も翻訳されていましたね。

■さて、この本の解説は、流域管理の研究を通して知った生態学者・岸由二さんが書かれています。ここで読むことができるようです。その一部を以下に、引用しておきます。

生態学という分野は、生物の種の生存・繁殖と、環境条件との関係を扱う、ダーウィン以来の生物学の一分野である。と同時に、生態系、生物群集などという概念を使用して、地域の自然の動態についても議論をする分野でもある。種の論議と、生態系や生物群集の論議は、かならずしもわかりやすくつながっているわけではないので、 2つの領域はしばしばまったく別物のように扱われることもあったと思う。

しかし、20世紀半ば以降、実はこの2つの分野をどのように統合的に理解するかという課題をめぐって、生態学の前線に大きな論争あるいは転換があり、古い生態学、とくに古い生態系生態学、生物群集生態学になじんできた日本の読者には、「意外」というほかないような革命的な変化が、すでに起こってしまっているのである。その転換を紹介するのにもっともよい切り口が、「外来種問題」、これにかんれんする「自然保護の問題」といっていいのである。

『アンソロジー 餃子』

■最近、気持ちに余裕がないせいか、街中を「ほっつき歩く」ということを長らくしていない。そんなことに気がつきました。ということで…というわけではないのですが、兵庫県の施設に入っている老母の介護・見舞の帰り、小一時間ほど梅田界隈を「ほっつき歩く」ことにしました。若い頃は、大阪の梅田や、神戸の三ノ宮や元町界隈を「ほっつき歩いて」いました。そういえば、若い頃、私はあの「植草甚一」に憧れていたよな…と思い出しました。といっても、若い学生の皆さんは、植草甚一のことをご存じないですよね。

■最近、気持ちに余裕がないせいか、街中を「ほっつき歩く」ということを長らくしていない。そんなことに気がつきました。ということで…というわけではないのですが、兵庫県の施設に入っている老母の介護・見舞の帰り、小一時間ほど梅田界隈を「ほっつき歩く」ことにしました。若い頃は、大阪の梅田や、神戸の三ノ宮や元町界隈を「ほっつき歩いて」いました。そういえば、若い頃、私はあの「植草甚一」に憧れていたよな…と思い出しました。といっても、若い学生の皆さんは、植草甚一のことをご存じないですよね。

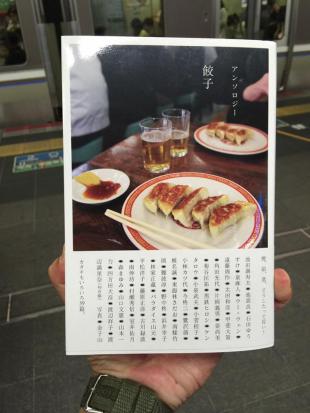

■「ほっつき歩き」ながら、梅田の書籍店「紀伊國屋」にも立ち寄りました。たまたま偶然、「餃子」が登場するエッセイを集めた本を見つけました。アンソロジーとタイトルにも入っています。この本の表紙を眺めていると、「ユー、龍谷大学餃子研究会の会長じゃね!俺を買わないの?!買っちゃいなよ!!」という声が、この本から聞こえてきたような気がしました。ということで、迷わず購入しました。私、本当に、「龍谷大学餃子研究会」の会長なんです。本当なんですよ。まあ、この「龍谷大学餃子研究会」以外にも、「龍谷大学東九条粉もん研究会」とか、いろいろさせていただいています。後者の「龍谷大学東九条粉もん研究会」についても、このブログで近いうちにエントリーできるかと思います。

関西グスタフ・マーラー交響楽団 第6回演奏会

■来月、6月19日(日)、京都の「ロームシアター京都 メインホール」で、グスタフ・マーラーの交響曲第3番が演奏されます。指揮は田中宗利さん、オーケストラは「関西グスタフ・マーラー交響楽団」です。変わった名前のオーケストラですね。「関西グスタフ・マーラー交響楽団は、マーラー大好き!マーラーを演奏したい!という思いをもった関西を中心に活動するアマチュア演奏家により、2010年夏に発足」しました。つまり、マーラーの作品を演奏するために組織されたオーケストラなのです。しかも、「1年に1回〜2回、マーラーの交響曲を全曲演奏するという壮大な計画」をお持ちです。

■マーラーの作品は、規模も大きく技術的にも難しく、かつて、アマチュアのオーケストラではあまり演奏されてきませんでした。私が学生オーケストラで演奏していた時代、一部を除いて、大学オーケストラの世界でマーラーの作品を演奏することはほとんどありませんでした。かなり技術的に無理があったからです。特に、大学オーケストラの場合は、大学に入学して初めて楽器(特に弦楽器)を始める人が多く相当な困難が予想されます。今では、アマチュアオーケストラがマーラーの作品を演奏すること自体、それほど驚くことでもなくなりましたが、それでもマーラーの交響曲を、すべて演奏することなどなかなかできることではありません。ですから、「マーラーの交響曲が好きなのに、なかなか演奏できない…」と密かにフラストレーションを募らせていた方達が集まって、このようなオーケストラが組織されたのではないでしょうか。推測ですけど…(関西弁だと、こういう場合は「知らんけど」となる)。

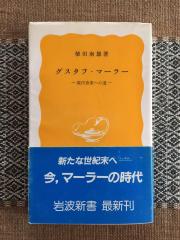

■ところで、私の「iPhone6 plus」には、マーラーの全作品が入っています。普段、通勤時に、「iPhone6 plus」で音楽を聴くことはありませんが、毎週末の老母の見舞いのさいには、1時間以上運転することになることから、「Bluetooth」を通して交響曲を聞きます。最近は、来月の予習も兼ねてマーラーの「第3番」を聞いているのです(サイモン・ラトル指揮、バーミンガム市交響楽団)。さらに、もう少しだけ予習をしておこうと、昔読んだ新書も自宅の書架から取り出してきました。柴田南雄の『グスタフ・マーラー -現代音楽への道-』(岩波新書)です。1984年に出版されたものです。ということは、今から32年前のものですね。まだ、ソビエト社会主義連邦共和国が存在していました。2月にはソ連共産党書記長のアンドロポフが死去し、7月にはロサンゼルスオリンピックが開催されました。今の学生の皆さんには、さっぱりわからない話しですね。学生の皆さんのために少しだけ説明しておけば、柴田さん(1916〜1996年)は、有名な作曲家・音楽評論家・音楽学者です。

■ところで、私の「iPhone6 plus」には、マーラーの全作品が入っています。普段、通勤時に、「iPhone6 plus」で音楽を聴くことはありませんが、毎週末の老母の見舞いのさいには、1時間以上運転することになることから、「Bluetooth」を通して交響曲を聞きます。最近は、来月の予習も兼ねてマーラーの「第3番」を聞いているのです(サイモン・ラトル指揮、バーミンガム市交響楽団)。さらに、もう少しだけ予習をしておこうと、昔読んだ新書も自宅の書架から取り出してきました。柴田南雄の『グスタフ・マーラー -現代音楽への道-』(岩波新書)です。1984年に出版されたものです。ということは、今から32年前のものですね。まだ、ソビエト社会主義連邦共和国が存在していました。2月にはソ連共産党書記長のアンドロポフが死去し、7月にはロサンゼルスオリンピックが開催されました。今の学生の皆さんには、さっぱりわからない話しですね。学生の皆さんのために少しだけ説明しておけば、柴田さん(1916〜1996年)は、有名な作曲家・音楽評論家・音楽学者です。

■書架から取り出した新書は、ページをめくるとどのページもすでに黄ばんでいました。かつて読んでいるはずなのですが、記憶に残っていません。新鮮な気持ちで読むことができました。この新書は、マーラーの伝記とマーラーの作品解説を兼ね備えたような構成になっています。第3番について解説を読んでいると、とても興味深い記述に出会いました。第3番は、冒頭に、8本のホルンが、ユニゾンで第一主題を13小節にわたって勇壮に吹き鳴らされます。柴田南雄さんは、この13小節を丁寧に解説した後、次のように述べておられます。深く納得しました。おそらく、32年前の若い頃の自分では、柴田さんが力を込めて書いておられること(以下の引用部分)を、きちんと受け止めることが(理解することが)できなかったのではないかと思います。

以上、わずか十三小節の第一主題を対象にしたにすぎないか、このように見てくれば、マーラーが人々に理解されるのに長い年月が必要であった理由が、ある程度は説明できように思う。つまり、古典派=ロマン派の作曲家たちが固有の様式に集中し、凝集したのに対して、マーラーは共時的・通時的な厖大な音楽語法からの広汎な借用・引用によって自己の音楽を成立させた。そこには原始の旋律からユダヤ教とドイツ・プロテスタントの聖歌を経てバッハに代表されるバロック音楽まで、さらには近世以降のヨーロッパ音楽の拍節法からチャイコフスキーを連想させるスラブ音楽に至るまでの、歴史的にも地理的も広大な音楽文化圏を背景に置き、さらには彼の生地のボヘミア、青年時代を過ごしたモラヴィアの地がオーストリア・ハンガリー帝国の版図に属していた事実までを軍楽の響きの音色とリズム、しかも葬送のリズム(!)によってこの主題に固定した。しかも、八本のホルンの斉奏という管弦楽法は、この曲が書かれた一八九五年当時としては前衛意外の何者でもなかった。

■ところで、マーラーの交響曲3番を丁寧に解説したページをみつけました。千葉フィルハーモニー管弦楽団の指揮者をつとめる金子建志さんの解説です。

グスタフ・マーラー(1860〜1911)交響曲3番 ニ短調

『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』

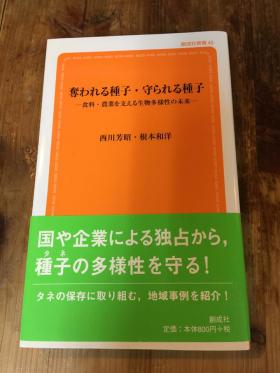

■昨日は、午前中が授業、午後からは会議が2つ…、いつものパターンの火曜日でした。ただし、会議後、経済学部の西川芳昭先生にお誘いいだき、一献傾けながらお話しをお聞かせいただくチャンスをもつことができました。もっとも、西川先生は「アルコールを分解できる酵素をもっていない…」とのとで、酒を呑むのは私だけでしたが、酔っ払っていく私を相手に、西川先生はジンジャエールでお付き合いくださいました。ありがとうございました。しかも、写真のように新書をいただきました。『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』(創成社新書)。新書の帯には、こう書いてあります。「国や企業による独占から、種子の多様性を守る! タネの保存に取り組む、地域事例を紹介」。この帯の言葉に先生の学問的関心が集約されてるいようにも思いますが、ぜひ西川先生のホームページをご覧いただければと思います。以下、西川先生のホームページのトップページから少し気になったところを抜き出してみます。

■昨日は、午前中が授業、午後からは会議が2つ…、いつものパターンの火曜日でした。ただし、会議後、経済学部の西川芳昭先生にお誘いいだき、一献傾けながらお話しをお聞かせいただくチャンスをもつことができました。もっとも、西川先生は「アルコールを分解できる酵素をもっていない…」とのとで、酒を呑むのは私だけでしたが、酔っ払っていく私を相手に、西川先生はジンジャエールでお付き合いくださいました。ありがとうございました。しかも、写真のように新書をいただきました。『奪われる種子・守られる種子 -食料・農業を支える生物多様性の未来-』(創成社新書)。新書の帯には、こう書いてあります。「国や企業による独占から、種子の多様性を守る! タネの保存に取り組む、地域事例を紹介」。この帯の言葉に先生の学問的関心が集約されてるいようにも思いますが、ぜひ西川先生のホームページをご覧いただければと思います。以下、西川先生のホームページのトップページから少し気になったところを抜き出してみます。

高度成長の始まる1960年に、裏作用のレンゲとタマネギの採種農家に生まれた私は、大学で作物遺伝学を志し、特に作る人と植物との関係を学ぶ在来品種の利用について興味を持った。しかし、遺伝資源の保存と利用には、科学的技術の進歩が不可欠であると共に、そのような科学の進歩が社会や文化という文脈の中で人々の生活の中に翻訳されなければ持続可能なシステムの構築につながらないことにも気づいた。

このため、大学院時代から農業の重要な投入財である種子の社会経済的意味および農業生物多様性資源管理の組織制度について研究を行っている。

作物遺伝資源の場合、産業としての農業による生産性の向上と生産の増大を追求する利用と、途上国の大多数の農民や先進国の条件不利地におけるような生業的な農業による利用とに大きく分けられる。作物遺伝資源を利用した開発を行うには、持続可能な開発の枠組みの中で保全と利用が結合した管理を地域内外のステークホールダーが参画する具体的なしくみを創りだす事が重要である。

従来のジーンバンクのインフラ整備中心の協力から、多様なステークホールダーのインセンティブを利用した参加型の農業農村開発へと転換させている。このステークホールダーは農民と研究者のほか、政治家や消費者までを含むすべての遺伝資源に関わる者となっている。

参加型開発を取り入れることによって、従来は科学者が中心になって実施してきた遺伝資源管理事業に、農民が単なる受益者としてではなく、協働の参画者として加わるようになった。また、科学技術の卓越性が無条件に受け入れられる前提から、農民の知恵や価値の把握の重要性が外部からの介入者にも理解されるようになった。

農民が自らの意思で必要な作物の遺伝資源の利用ができるようなローカルなプロジェクトをファシリテートする非金銭的利益配分であるノンフォーマルシステム

■先生の学問的なアプローチには、これまで私が流域管理で関心をもってきたこととも、ずいぶん重なりあうように思います。そのような点から、先生からいただいたこの新書を読み勉強させていただこうと思います。西川先生、ありがとうございました。

すごいぞ! 私鉄王国・関西

▪︎何年前のことか忘れてしまいましたが、ずいぶん前、おそらく私が龍谷大学に赴任して数年ほどたった頃だと思います。おそらく、2007年か2008年のあたりかな。大津の街中にあるジャズバー「パーンの笛」で、京阪電鉄の社員さんと経営コンサルタントをされている方と、カウンターでたまたま隣の席になりお話しをさせていただきました。鉄道を通して、地域の活性化に挑戦されていました。経営コンサルタントの方のお名前は、黒田一樹さんとおっしゃいました。鉄道についてとても熱く、しかも「愛」をもって語られることがとても印象に残りました。私などは、唯の「ちょっとした鉄道好き」(プチ鉄)のおじさんにしか過ぎなのいですが、黒田さんは深い鉄道に関する知識をもとに、しかも独特の視点・センスから「愛」をもって鉄道について語られていたからです。

▪︎何年前のことか忘れてしまいましたが、ずいぶん前、おそらく私が龍谷大学に赴任して数年ほどたった頃だと思います。おそらく、2007年か2008年のあたりかな。大津の街中にあるジャズバー「パーンの笛」で、京阪電鉄の社員さんと経営コンサルタントをされている方と、カウンターでたまたま隣の席になりお話しをさせていただきました。鉄道を通して、地域の活性化に挑戦されていました。経営コンサルタントの方のお名前は、黒田一樹さんとおっしゃいました。鉄道についてとても熱く、しかも「愛」をもって語られることがとても印象に残りました。私などは、唯の「ちょっとした鉄道好き」(プチ鉄)のおじさんにしか過ぎなのいですが、黒田さんは深い鉄道に関する知識をもとに、しかも独特の視点・センスから「愛」をもって鉄道について語られていたからです。

▪︎黒田さんとは、そのあとすぐにSNSである「mixi」であもお友達になりました。そして、数年が経過しました。同じくSNSである「facebook」を始めました。鉄道好きの方達のグループに参加させていただくことになりました。「テツオとテツコの部屋」(以下、「テツテツ」)というグループです。このグループに入って、本格的な鉄道ファンの皆さんからいろいろ学ぼうと思ったのです。このグループに入ったとき、私の頭に浮かんできたのは、何年も前にお会いした黒田一樹さんのことでした。黒田さんのような人が、このグループにふさわしいのではないかと思ったのです。さっそく、この「テツテツ」にお誘いしました。すると予想したとおり、このグループのご常連からリスペクトされる重鎮のポジションを、あっという間に獲得されました。すごいです、黒田さん。

▪︎ところで黒田さんは、本職の経営コンサルタントのお立場からの書籍以外に、溢れるような愛とともに執筆された鉄道の本があります。1冊目は、『乗らずに死ねるか!: 列車を味わいつくす裏マニュアル』です。以下は、その出版元の創元社のCM動画です。黒田さんらしさが溢れています。そして、こちらをクリックしていただくと、ラジオに出演されたときの音声を聞くことができます。黒田さんの鉄道に対する「愛」や「美意識」を知ることができます。黒田さんご自身、この番組のなかで発言されていますが「自分は鉄道マニア」ではないというのです。よく漫画チックに「鉄ちゃん」というイメージのもとに一緒に語られたくたくはない、鉄道は大人の趣味・道楽なのだというのです。ここには、「誇り」も感じられます。

▪︎そしてとうとう2冊目が出版されました。『すごいぞ! 私鉄王国・関西』です。この本は、黒田さんの講演をもとに出版されています。大阪大学や大阪21世紀協会が企画運営している「21世紀の懐徳堂プロジェクト」という社会連携事業があります。この事業の一環として展開されているのが「月刊島民ナカノシマ大学」。講演会などの座学、街歩きツアー、ワークショップを含め様々な「街なか講義」を行っています。黒田さんは、この「ナカノシマ大学で」、関西の私鉄について熱い講演をされたのです。残念ながら私自身は、仕事の関係でこれまでのシリーズどの講演にも参加できませんでした。ところが、来月の21日(土)の夕方から、新しいシリーズ「すごいぞ!私鉄王国〈外伝〉」が始まるというのです。昼間は大学の行事があるようですが、夕方からは予定が空いていたので、参加させていただくことにしました。何年ぶりでしょうね〜黒田さんとお会いするのは。

『アイヌ民族の軌跡』(浪川健治・山川出版社)

■先週の木曜日に、吹田にある国立民族学博物館の特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」を駆け足で観覧しました。復習も兼ねて、『アイヌ民族の軌跡』(浪川健治・山川出版社)を読んでいます。非常にわかりやすい。自分のような初心者にはぴったりのように思いました。

■先週の木曜日に、吹田にある国立民族学博物館の特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」を駆け足で観覧しました。復習も兼ねて、『アイヌ民族の軌跡』(浪川健治・山川出版社)を読んでいます。非常にわかりやすい。自分のような初心者にはぴったりのように思いました。

■日本の学校という「制度」の中で学んできた知識(歴史や地理)をもとにすれば、北海道は国土の最北端に位置する地域のようにイメージしてしまいます。しかし、そのようなイメージは、近代国民国家という枠組みにもとづいた現在の「日本」を自明とするイメージでしかありません。この『アイヌ民族の軌跡』を読むと、そのようなイメージが吹っ飛ぶことになります。

■アイヌ民族は、北海道だけでなく、さらに北にあるサハリン、千島列島、そして現在の北東北(青森等)にまで広がる東北アジアの広大な地域に生きてきた民族なのです。この本を読み進めると、元とサハリンで交戦したという話しが出てきます。元とは、「元寇」の元のことです。そして次のように書かれています。

この時期にアイヌ社会では、土器文化から近世的なアイヌ文化へと急速な変化をとげるが、その背景には、本州の和人社会との活発な交易活動による金属器・漆器・衣類・米・酒などの多量の流入にがあり、和人社会への依存度を強めつつもニウブなど北方の周辺諸民族への経済的な優位性を高めたことが、サハリン進出可能とした要因と考えられる。

■ニウブとは、ギリヤークとも呼ばれるアイヌ民族とはまた別の北方民族のことです。和人社会との交易から得られる豊富な物質が、より北方に展開していくための経済的基盤になったようです。また、次のような記述もあります。明の時代になると、明は東北アジアの民族に、服従を強要し朝貢を義務付けました。そして、アイヌ民族を含む少数民族の首長層を衛所の官として毛皮などの「歳貢」(朝貢品)をおさめさせ、反対に、絹、錦、金糸を使った豪華な衣服(襲衣:ひとそろいの衣)を下賜したというのです。「これらの下賜品は、北東アジア諸民族との文化接触による交易品とも合わせて、環日本海地域北方の交易圏との接触の中で蝦夷島から本州へともたらされた」と書かれています。この本の表紙に描かれているのは、少し前にエントリーした民博の特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」に展示されていた「夷酋列像」に登場した人物です。アイヌ民族の有力者のひとりです。「蝦夷錦」と呼ばれる中国からの絹織物による着物、そしておそらくはロシアから入手したと思われるコートを身につけています。東北アジアに広がる交易の中で、大量の物資が動いていたことが、この有力者の服装からわかります。

■以下は、この本の目次です。目次をご覧いただければ分かりますが、アイヌ民族が「和人」に支配され、そして明治維新以後は、日本をはじめとする近代国民国家の枠組みの中に組み込まれ、抑圧されていく…そのような歴史が垣間見えます。

アイヌ民族の今-民族と先住性

1.アイヌ文化

アイヌ文化の成立/アイヌ文化の構造2.東北アジアのなかのアイヌ民族

十二~十五世紀の東北アジアとアイヌ民族/

十五~十六世紀のアイヌ民族と和人社会/蝦夷をみる目3.アイヌ民族と近世日本

アムール川下流域の諸民族と二つの帝国/

近世日本国家の成立と松前・蝦夷地/松前藩と商場知行制/

商場知行制とアイヌ民族/本州のアイヌ民族4.シャクシャインの蜂起

アイヌ集団と「無事」/「寛文蝦夷蜂起」のもたらしたもの5.クナシリ・メナシの蜂起

場所請負制の成立/蜂起とアイヌ社会/「蝦酋列像」とアイヌ首長層6.民族文化の否定から「臣民」化へ

「外圧」と蝦夷地の内国編入/

維新政権と「臣民」化-民族の否定と強制移住

アイヌ民族の軌跡

■しかし、筆者は、従来の「和人の横暴とアイヌ社会の破壊を全面的に明らかにしてきた」研究の問題点を指摘します。そして、「場所請負制」と呼ばれる経済支配の仕組みの中でも、それを出し抜くような「自分稼」という実践を行っていことについても説明しています。また、この本の最後のところで以下のようにも述べています。アイヌ民族を抑圧する歴史を明らかにしようとする問題意識が、ステレオタイプのアイヌ民族のイメージを作り出してしまっていること、支配や抑圧の歴史のなかで活発に交易を行っていたアイヌ民族が、狭い範囲での狩猟・漁労を生業の中心にせざるを得なかったこと等を指摘しています。以下が、その部分です。

中世から近世、そして近代にいたる歴史の中でのアイヌの人びとは、交易の担い手としてきわめて行動的なダイナミズムの中に生きた民族であったことが理解されていくる。

そうしたアイヌの人びとを国家の枠組みの中に捉え込もうとしたのが日本を含む周辺の国家群の動きであったといえよう。アイヌの人びとは、前近代においては、そうした動きに対して公然たる蜂起となし崩しの交易活動によって、みずからの主体的な活動を営み続けていたのである。しかしながら、アイヌの人びとは、その後、アムール川下流域・サハリンの先住民族と同様に、近代の足音が高まるとともに国家間の間のせめぎ合いの中でその活動を規制され、狩猟・漁撈を生業の中心とするようになった。

民族誌に記録され、現在もなお生きる「自然と共生する人びと」というイメージは、そうした段階以降に作られたものである。

■「自然と共生する人びと」というイメージは、「和人の横暴とアイヌ社会の破壊を批判しながらも、同時に、アイヌ民族を支配する側」からの歴史、「倭人の側」からの歴史を前提に生きている「私たち」の眼差しでしかないのです。筆者は、次のよう述べています。「日本史は国家の枠組みを前提とする『日本』史ではなく、列島弧における文化と社会のあり方を、時という視点から問い直すものとして再構成されなければならないのである」。

絵本『ほしじいたけ ほしばあたけ』

■またまた絵本のエントリーです。私は絵本が好きです。自分のために絵本を買います。数日前、知り合いのお子さんに絵本や図鑑をプレゼントするため書店に行きました。その時、とても面白い絵本を見つけました。『ほしじいたけ ほしばあたけ』。プレゼント用とは別に、自分のためにこの絵本を買いました。書店で立ち読みしている時、発想や絵の面白さに大笑いしてしまいました。ということで購入。ここでネタバレしてしまうわけにはいかないので、どんな絵本なのか…以下をお読みいただければと思います。

■作者の石川基子さんは、この作品で第36回講談社絵本新人賞を受賞されました。以下では、制作日記を読むことができます。読む方は、大笑いして「素敵な絵本やな〜」と思っているだけで良いのですが、制作する側は大変なのですね。