「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」

[

[

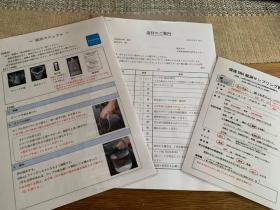

■昨晩、荷物が届きました。龍谷大学の生物多様性科学研究センターからでした。中身は、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」の採水キット。これは、生物多様性科学研究センターと滋賀県が主催する参加型調査なのです。琵琶湖の環境や生き物に関わる様々な団体が、琵琶湖の湖岸100地点で採水を行います(現在進行形)。この水の中に漂っている非常に微細なDNAの断片(もちろん目には見えない…)を専用の分析機器で調べると、そこにどのような魚が生息しているのかわかるのです。どうです、すごいでしょう。

■昨晩、荷物が届きました。龍谷大学の生物多様性科学研究センターからでした。中身は、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」の採水キット。これは、生物多様性科学研究センターと滋賀県が主催する参加型調査なのです。琵琶湖の環境や生き物に関わる様々な団体が、琵琶湖の湖岸100地点で採水を行います(現在進行形)。この水の中に漂っている非常に微細なDNAの断片(もちろん目には見えない…)を専用の分析機器で調べると、そこにどのような魚が生息しているのかわかるのです。どうです、すごいでしょう。

■私は、生物多様性科学研究センターのメンバーでもあります。でも今回は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」のメンバー、理事長として参加します。私が採水する地点は、大津の街中から堅田の手前までの10地点。私はただの環境社会学者なので、こういった自然科学的調査を自らの手でやったことがありません(手伝ったことはありますが…)。ちょっと緊張しますが、楽しむことにしようと思います。

■今は明日開催される「吹奏楽コンクール関西大会」のことで、頭も気持ちもいっぱいなので、明日、帰宅してから頭を切り替えてしっかり予習をします。そして確実に採水を行おうと思います。

■集まった水は生物多様性研究センターできちんと分析されます。そして、秋に開催されるイベントで報告される予定になっています。①地域の様々な環境団体が、身近な環境保全活動を促進させていくために、この環境DNA情報をうまく活用できる、また、②それぞれの地域の環境DNA情報を持ち寄ることで、個別の団体だけではできない琵琶湖の生物多様性の状況を知ることができる、この辺りに参加型調査の醍醐味があります。

■さて、最後の写真は保冷剤です。ここにはこんな注意書きが。「袋のまま冷凍庫で冷やし、発泡スチロール箱に入れる際に袋から出して使用してください(冷凍庫内でのDNA付着防止のため)」と書いたシールが貼ってあります。そうなんです。DNAの断片は、水中だけでなく、身の回りのあちこちに散らばっているのです。それが混じると正確な調査ができないのです。この辺り気を使いますね。

■「吹奏楽コンクール関西大会」、「びわ湖の日 チャレンジ100地点環境DNA調査」のあとは、琵琶湖博物館の学芸員の先生方による「びわ湖・滋賀学」のコーディネーター。そしてその次は「環境社会学の本」(シリーズ環境社会学講座)」の編集会議、地域連携型教育プログラム「地域エンパワねっと・中央」の「あつまれ!みんなで作る絵本館」のサポート、後期の講義「現場主義入門」と「環境社会学」の準備…と、老体に鞭打って頑張ります。もちろん、同時に楽しんでいますけどね。

ビワコオオナマズの産卵と琵琶湖の水位

■以下は、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾滋史さんがfacebookに投稿されたものです。ビワコオオナマズの産卵と、琵琶湖の水位に関して述べておられます。シェアさせていただきます。いつも思いますが、金尾さん、すごいですね〜。普段からフィールドを丹念に観察しているからこそ、このような写真も撮れるんでしょうね。

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの評議員会

■昨日は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの評議員会でした。毎年、夏に、この評議員会でセンターの研究プロジェクトの成果をお聞きして、評価を行います。昨日は、朝9時から始まり16時半頃まで、一日がかりの仕事でした。いずれも自然科学的な研究プロジェクトです。私自身の専門分野は環境社会学で自然科学的研究ではありませんが、同じ琵琶湖の環境問題をテーマにしていることから、非常に勉強になります。

■私は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの評議員会を、2012年から10年間務めてきたことになります。規定では再任したとしても「8年まで」となっているようですが、どういうわけかその8年も超えて10年務めさせていただきました。評議員も昨日までとなりました。長い間ありがとうございました。もっとも、評議員会とは別に、これからも滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員の皆さんとの研究交流を続けて行ければと思います。

「第37回滋賀県ヨシ群落保全審議会」

■朝食が遅れて昼になってもお腹が減っていなかったので、昼食抜きで昼からの仕事に出かけました。仕事を終えてホッとしたら、お腹が減ってきたので、スターバックスで遅めのオヤツを。おそらく今年最初の「抹茶フラペチーノ」になります。

■今日は、「第37回滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。会長させていたていただいていますが、2015年9月からですから、およそ6年に渡ってこの審議会で仕事をしてきたことになります。委員の皆さんの活発な議論や、事務局の皆さんの頑張りもあって、今日は、「滋賀県ヨシ群落保全基本計画改定」の答申案をまとめることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。

■思えば、審議会であるにも関わらず、それと並行して委員の皆さんとワークショップを開催したり、事務局の皆さんと一緒にヨシ刈り等の活動をされている団体にヒアリングに回ったりしました。私自身も、いろいろ勉強させていただきました。事務局の皆さんとのディスカッションも、自分の頭の中を整理するのに役立ちました。

■基本計画の改訂では、「量から質へ」、「ヨシ群落の面積を増やしていくことから、どのように健全なヨシ群落を多様な関係者と保全していくのか」という方向に大きくパラダイムシフトすることになりました。このような方向性については、すでに審議会の議事録等で公表されていますが、具体的なことは答申が出された後に、県の方から発表されることになります。ただ、計画はあくまで計画です。この計画を土台に、それぞれに個性と特徴を持ったヨシ群落を、具体的に保全していくための事業や取り組みについて検討し、取り組んでいかねばなりません。そのような取り組みにも、できることならば、微力ながら参画・参加させていただければと思います。

素敵なミーティング

■理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動を通して知り合った、民間企業の社員さん達と、うちの教員の皆さんとの出会いの場を設けて、昨日は、素敵なミーティングを行うことができました。農学部のT先生とは琵琶湖の水草堆肥について、先端理工学部のY先生とは環境DNAについて。とても有意義、かつ前向きな意見交換ができたと思います。私は、琵琶故知新の理事長で、大学教員としては両先生が主催する研究プロジェクトに関わっていることから、今回のミーティングが実現しました。

■うちにはREC(Ryukoku Extension Center )という社会連携の部署があるのですが、そこを通さず、個人的に民間企業と大学の研究者とをつなぐことになりました。おそらくRECだと、こういったまだ「ぼんやり」としたミーティングはできないでしょうから。委託研究など、具体的に事業を進めていくということであれば別でしょうけどね。それはともかく、これまでに頂いたいろんな「ご縁」を大切にしながらも、出会いの場を作ることで「ご縁」を社会的に活かすことができればと思っています。うまくつながって、コラボの花が開いたらいいなあ…と思っています。

■コラボの花が上手く開いたら、このブログでもご報告できるようになるかもしれません。ご期待ください。

Mother Lake Goals: MLGs コンセプトムービー 『変えよう、あなたと私から。』

■滋賀県が、新しい取り組みを始めました。Mother Lake Goals です。詳しくは、こちらをご覧ください。

マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)は、「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

■この動画は、コンセプトムービー。印象に深く残りますね。他にも動画がいくつもあるようです。マザーレイクゴールズchannel

動画「2分(とすこし)で解説 びわ湖の日とMLGs」

■本日、琵琶湖保全再生課水政策係から以下のようなメールが届きました。

石けん運動、そしてマザーレイクフォーラムが担ってきた、自分たちの環境は自分たちで守ろうとする“自治”と、県民と行政が協力しながらそれを達成しようとする“連携”の精神を受け継ぐべく、きたる令和3年7月1日「びわ湖の日」40周年に、新たな取組がはじまります。それが『マザーレイクゴールズ(MLGs)』です。

令和3年(2021年)7月1日は「びわ湖の日」40周年。

びわ湖の日と、その精神を受け継ぐ新たな取り組みマザーレイクゴールズ(MLGs)について解説します。MLGsへの賛同はこちらから簡単にできます!

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=9485MLGsについての詳細は、「マザーレイクゴールズ(MLGs)アジェンダ(素案)」をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/317517.html#琵琶湖

#滋賀県

#SDGs

#MLGs

#マザーレイク

#マザーレイクゴールズ

#びわ湖の日

■ということで、私もMLGsへ賛同いたしました。

真野浜での袋詰め作業

■真野浜(大津市今堅田)に漂着したヨシ屑を、この浜で民宿を経営する山田英二さんが集めて乾かしておられます。大雨が降ると、しばらくした後、浜に大量に漂着するのです。昨日は、それを山田さんと一緒に袋詰めしました。全部で31袋になりました。山田さんが集めた量の3/5ほどは袋詰めできたかな。こうやって、地道に浜の清掃をされている山田さんのおかげで、この浜は美しく保たれているのです。内田樹さんは「誰もやりたがらないけれど、誰かがやらないとみんなが困るタイプの仕事」のことを「雪かき仕事」と言っていたけれど、山田さんのやっている浜の清掃は、この「雪かき仕事」なのだと思います。

■真野浜(大津市今堅田)に漂着したヨシ屑を、この浜で民宿を経営する山田英二さんが集めて乾かしておられます。大雨が降ると、しばらくした後、浜に大量に漂着するのです。昨日は、それを山田さんと一緒に袋詰めしました。全部で31袋になりました。山田さんが集めた量の3/5ほどは袋詰めできたかな。こうやって、地道に浜の清掃をされている山田さんのおかげで、この浜は美しく保たれているのです。内田樹さんは「誰もやりたがらないけれど、誰かがやらないとみんなが困るタイプの仕事」のことを「雪かき仕事」と言っていたけれど、山田さんのやっている浜の清掃は、この「雪かき仕事」なのだと思います。

■この真野浜の清掃には、山田さんの経験的な知恵やノウハウがあちこちに活かされています。浜に漂着するヨシ屑は、濡れたままだとどうしても砂がついてしまいます。そこで、水に浸からないところまで熊手で引き上げて、まずは乾燥させるのです。そうすると余分砂が落ちます。引き上げた際には、プラスチックゴミなども分別しておきます。熊手のちょっとした使い方のようです。もっとも、以前と比較してプラスチックゴミは随分減ったようです。マナーが向上したのか、その辺りの理由ははっきりはわかりません。ただ、事実として、真野浜に打ち上げられるプラゴミはかなり減っているのです。それから、以前はルアーだとか釣り糸だとかも結構打ち上げられていたようですが、最近は、そのような釣り関係のゴミも少なくなったそうです。だから、今は分別もやりやすい。釣り針のついたルアーは危険ですしね。

■ヨシ屑をゴミ袋に詰める際にもいろいろ工夫されています。引越し作業の際、養生に使われるプラスチック段ボールを、ゴミ袋の中に2枚入れて丸く立てると、ゴミ袋が自立します。どんどんヨシ屑を入れることができます。また、ヨシ屑は先が尖っているのでゴミ袋にそのまま入れると穴があいてしまいます。しかし、この方法だと上からぎゅっと押しても穴が開きません。ヨシ屑でいっぱいになったら、プラスチック段ボールをスポッと袋から抜き取るのです。これはとても優れたアイデアだと思います。フランスの人類学者、レヴィ=ストロースがいうところの「ブリコラージュ」的な、現場という文脈に根ざした知恵や工夫のように思うのです。

■さてさて、なぜこういう環境ボランティア活動を行なったのかというと、一番は山田さんのお手伝いということなのですが、同時に、市民団体「水草は宝の山(水宝山)」やNPO法人「琵琶故知新」で取り組もうと思っている活動「マイビーチプロジェクト」の基盤を作りたいからでもあります。もちろん山田さんも、仲間です。山田さんは「水宝山」の代表であり、「琵琶故知新」の理事でもあります。

■コロナ禍でいろいろ予定していた活動ができなくなっているのですが、それでもできる範囲で、そのような活動の基盤をできるだけ固めておきたいと思っています。この真野浜のことを、マイビーチと捉えて世話をする人たちのネットワークができたらと思っているのです。今のところ、「水宝山」や「琵琶故知新」の関係者ということになりますが、もう少し地域にネットワークが拡大できたらなあと思っています。実は、最近、山田さんの清掃活動に刺激を受けたのか、自主的に清掃をする人が現れているようなのです。そういう方達と一緒に活動できたらいいなと思います。

■ところで、回収したヨシ屑はどうなるのか。一般家庭ゴミとして回収され焼却されます。これは、山田さん個人が出しているゴミということで一般家庭ゴミになるのです。もし、市民団体やNPO法人としての活動ということになると、別の申請をしなくてはなりません。ちょっとハードルが高くなります。昔は、こういう木や竹、そしてヨシ屑は燃料として使えたはずなのですが、今はゴミとして処分することになります。でも、もし、このヨシ屑を再利用することが出来たら、何かアイデアはないでしょうか。こういうとをfacebookで書いていたら、早速、ある実践的な研究者から「ありますよ」とお返事をいただきました。相談をしてみようと思います。ヨシ屑をさらに細かくチップにして再利用するのです。

■山田さんが清掃活動をされているので、真野浜は水泳シーズン以外でも、とても気持ちの良い場所になっています。今日は中学生や家族連れがピクニックに来ていました。みんな美しい風景を満喫されていました。近くにこういうビーチがあることの幸せを、みんなで大切に守っていきたいね…と思います。ところで、蝶の絵、これはうちの庭の世話をしてくださっている庭師さんのお兄様、画家をされているのですが、そのお兄様が描かれたものです。昨日、山田さんに教えてもらいました。これは「はらぺこあおむし」に出てくる蝶々かな。

琵琶湖の全層循環

今年は琵琶湖の湖底に、なんとか酸素が届いたようだ。よかった、本当によかった。琵琶湖の全層循環。https://t.co/VY2RFkGBj0

— 脇田健一 (@wakkyken) February 2, 2021

■今年の冬は、それなりに厳しい寒さが続いています。そのことが良かったのかどうか…、私にはよくわかりませんが、琵琶湖で全層循環が起こりました。琵琶湖の湖水のうち表層については、冬になると冷気に触れて比重が重くなり、湖底へと沈んで湖底の水と混じり合います。冷気で水温が低くなった表層の水は酸素も十分に含んでいるので、湖底に酸素を運ぶことになります。夏の間は、表層の水は温められ、固定の水よりも軽くなります。水温の違う層が琵琶湖には生まれます。イサザなどの湖底の生物への影響が懸念されていましたが、これで少し安心できる状況になりました。良かった、良かった、本当に良かった。