就活日程について

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

経団連の榊原定征会長は、7日の定例記者会見で、来春入社の大学生の選考解禁日を8月1日とした経団連の新しい指針について、「抜本的には無理だが、何らかの改善は可能だ」と来年の採用活動を前に制度変更を検討する方針を示した。企業側、学生側双方から不満が出ていることを受けた発言で、将来的に選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性についても「選択肢としてはあり得る」と述べた。

▪︎解禁日が8月になったことで、いろいろ問題が発生したようです。学生の側からは、「オワハラ」の問題が指摘されました。内定を出す企業からの「就活終われハラスメント」のとです。採用する側からも不評のようです。もちろん、直接、学生を指導している教員としても困ったことだと思っています。ゼミの3年生には、就職活動の時期が変化したことを前提に、卒論関係の調査や論文執筆の進め方を指導してあります。解禁日が8月になったことで、「夏休みから秋にかけて卒論の補足調査や執筆に集中していくことが難しくなるため、早め早めに卒論の準備に取り掛からねばならない。また、就活をしながら、卒論も進めるという苦しい状況になってくる」と説明しました。ところが、急にまた制度を変更するというのです。それも、選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性もあるというのですから困ったものです。明確にしてもらわないと、キャリア指導だけでなく、卒論の指導も計画的にできなくなります。

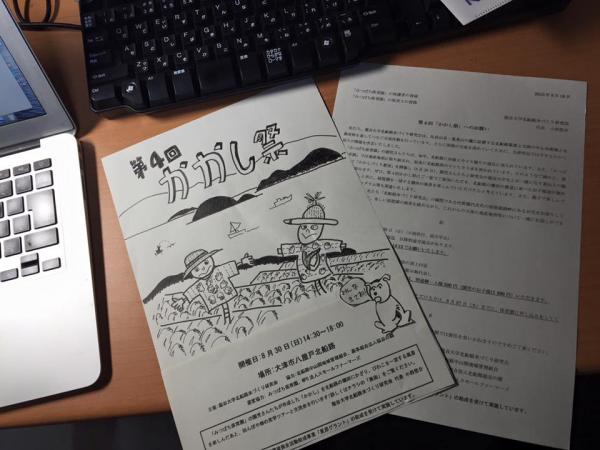

第4回「北船路・かかし祭」当日

かかしづくり教室

■今日の午前中、「北船路米づくり研究会」が主催する「かかしづくり教室」が、大津市観音寺にある「みつばち保育園」で開催されました。今日の教室では、保育園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって、15体の案山子をつくりました。8月30日(日)に北船路で開催される第4回「かかし祭」のさいには、ゼミ生が作成した案山子も加えて、イベントのシンボルとして、棚田のてっぺんにずらりと案山子が飾られることになっています。これまでのエントリーにも書いてきたように、「みつばち保育園」では、地産地消や食育に非常に熱心に取り組まれています。園の給食のご飯も、北船路で生産した環境こだわり米を使っておられます。また、北船路に園児さんたちが田植えや芋ほりに来られるときは、学生たちがサポートをしています。そのようなご縁から、私たちの「かかし祭」にも積極的にご参加くださっています。

■今日の午前中、「北船路米づくり研究会」が主催する「かかしづくり教室」が、大津市観音寺にある「みつばち保育園」で開催されました。今日の教室では、保育園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって、15体の案山子をつくりました。8月30日(日)に北船路で開催される第4回「かかし祭」のさいには、ゼミ生が作成した案山子も加えて、イベントのシンボルとして、棚田のてっぺんにずらりと案山子が飾られることになっています。これまでのエントリーにも書いてきたように、「みつばち保育園」では、地産地消や食育に非常に熱心に取り組まれています。園の給食のご飯も、北船路で生産した環境こだわり米を使っておられます。また、北船路に園児さんたちが田植えや芋ほりに来られるときは、学生たちがサポートをしています。そのようなご縁から、私たちの「かかし祭」にも積極的にご参加くださっています。

■今日は、8時45分に浜大津駅に集合し、そこから保育園まで徒歩で移動しました。9時からミーティングと準備を開始し、「かかしづくり教室」は10時から始めました。園児さんたちには、いらなくなったシャツに手形スタンプを押してもらいました。また、好きな絵を描いてもらいました。さらしの布に、顔も描いてもらいました。その「シャツ」と「顔」を、あらかじめ指導農家の吹野藤代次さんが製作してくださった案山子の躯体に着せていくのです。躯体は、竹を十文字に縛り、そこに藁をまきつけたものです。シャツは「着せる」ですが、さらしの布に描いた顔は、藁の胴体に巻いて「縛る」…という感じでしょうか。頭には、防止をかぶせます。

■トップの写真は、案山子の役割や、案山子の作り方について説明をしているところです。園児さんに理解してもらおうと思うと、なかなか大変です。わかりやすい言葉を使っているつもりでも、それは園児さんには理解できない大人の言葉だったりします。難しいですね~。「かかしづくり教室」は、年少さん、年中さん、年長さんごとに、それぞれ20分~30分程度の時間で行いました。中段の写真は、年中さんが、案山子に着せるシャツに絵を描いているところです。すでに手形スタンプは押してあります。園児さんを優しく指導しているのが、私とペアを組んでくれたI君です。最後(下)の写真は、「かかしつづくり教室」が終わったあと、園児さんたちが「ありがとうございました」と学生たちに御礼をしているところですね。こちらこそ、「ありがとうございます」なんですが。園児さんたちを指導しながら、学生たちは、いろいろ戸惑うところもありながらも、社会学部生としては普段経験することのできない、そういう意味で有意義な体験ができたように思いました。みなさん、ご苦労様でした。さて、いよいよ第4回「かかし祭」の本番です。

第4回「北船路・かかし祭」の開催

▪︎今月末の30日(日)に、大津市八屋戸北船路で、第4回「かかし祭」が開催されます。農村と都市の架け橋となり、「顔のみえる関係」づくりを目指している北船路米づくり研究会の一大イベントになります。この季節、北船路の棚田は、稲穂が成熟していき、黄金色に染まります。その棚田の向こうには、大津から伊吹山まで一望することができます。その素晴らしい風景を背景に、「みつばち保育園」の園児さんたちが作った「かかし」がづらりと並ぶことになっています。「みつばち保育園」では、食育に熱心に取り組んでおられます。北船路の棚田で生産した環境こだわり米を給食に使っておられます。また、春と秋には田植えや芋掘りをする遠足に来られます。そのような北船路とのつながりがあることから、この「かかし祭」にも積極的に参加していただいているのです。もちろん、「かかし祭」には、保育園の園児さんや保護者の皆さんだけでなく、一般の皆さんも多数参加されます。

▪︎26日の午前中には、北船路米づくり研究会(脇田ゼミ)の学生たちが、保育園で園児さんたちと交流しながら、「かかし」を製作する「かかし教室」を開催する予定になっています。園児さんたちには、「かかし」の顔を描いてもらい、「かかし」の服には、手型スタンプをたくさん押してもらいます。昨日は、その「かかし教室」や、「かかし祭」の事前打ち合わせの日でした。学生たちが事前に作成したチラシに一部修正が必要なりましたが、時間がないようなので、午後から、急遽ピンチヒッターで私のほうでチラシを作成し、夕方、保育園の方に届けました(学生の活動なので、私が手を出すことは望ましいことではないのですが…)。園長先生のリクエストにも応えて、手書きのイラスト入りにしました。このイラストは、第1回のときに私が書いたものと、ほぼ同じです。北船路の棚田から琵琶湖がみえている風景です。

▪︎なお、今回から、「北船路・かかし祭」と名称を変更しました。地元の北船路の皆さんからのご支援をいただいていることを明確にするためです。「北船路中山間地域管理組合」、「農事組合法人北船路福谷の郷」の関係者の皆様に全面的に応援していただいています。また、「NPO法人スモールファーマーズ」の皆さんにも当日、お手伝いいただく予定です。少しずつではありますが、成長発展してきています。

第39回「北船路野菜市」

▪︎大津の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で、第39回「北船路野菜市」が開催されました。トマト、ミニトマト、ナス、万願寺とうがらし、伏見とうがらし、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ…、そしてスイカが、協力農家から出荷されていました。スイカやトマトは、百町館の井戸の水を使って冷やしています。涼しげですね〜。

▪︎大津の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で、第39回「北船路野菜市」が開催されました。トマト、ミニトマト、ナス、万願寺とうがらし、伏見とうがらし、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ…、そしてスイカが、協力農家から出荷されていました。スイカやトマトは、百町館の井戸の水を使って冷やしています。涼しげですね〜。

▪︎この日は、野菜市の前後に別の仕事があり、ほとんど野菜市にはいることができませんでした。短い時間のあいだに、来月末に開催される第4回「北船路かかし祭」に関する文書のチェックをすませました。この「北船路かかし祭」は、研究会の2期生が、2012年から始めたものです。研究会がプロデュースした日本酒「北船路」も、「北船路」を醸造してくださっている平井商店の奥様が、第1回目の「北船路かかし祭」に参加されたことがきっかけとなっています。「琵琶湖の眺望できるこの北船路の棚田で日本酒の原料である酒米が栽培できたら」、「北船路という村の名前は、日本酒にぴったり」といった奥様の一言を農家に伝えたところ、「それじゃ、酒米を栽培してみよう!!」ということになったのです。

▪︎今年の第4回「北船路かかし祭」は、8月30日(日)です。

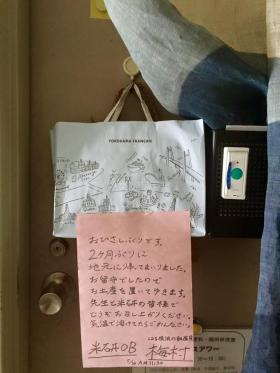

OB梅村くんの訪問

▪︎5月30日(土)は、北船路米づくり研究会の2015年度の田植え作業でした。その翌日31日(日)は休みのはずなのですが、研究室にこもって仕事をしました。こういうとき、大津に住んでいればあまり負担にも感じないのですが、奈良の自宅から片道1時間40分、往復で3時間20分ということになると、心が少し折れかかってくるわけですが、そうも言っておられません。今年度から、1週間のあいだ、事務的な仕事や会議で時間を取られることが多く(多すぎだ…)、自分のことが後回しになってしまうからです。

▪︎5月30日(土)は、北船路米づくり研究会の2015年度の田植え作業でした。その翌日31日(日)は休みのはずなのですが、研究室にこもって仕事をしました。こういうとき、大津に住んでいればあまり負担にも感じないのですが、奈良の自宅から片道1時間40分、往復で3時間20分ということになると、心が少し折れかかってくるわけですが、そうも言っておられません。今年度から、1週間のあいだ、事務的な仕事や会議で時間を取られることが多く(多すぎだ…)、自分のことが後回しになってしまうからです。

▪︎まあ、そんな感じで疲れた体で研究室に到着すると、入り口に紙袋とビンく色の紙に書かれたメッセージがぶら下がっていました。こんなメッセージです。

おひさしぶりです。

2ヶ月ぶりに

地元に帰ってまいりました。

お留守でしたので

お土産を置いていきます。

先生と米研ま皆様で

どうぞお召し上がりください。

気温で溶けてたらごめんなさい。とある横浜の鉄道員

米研OB 梅村

▪︎今年の春に卒業したゼミの梅村くんでした。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動にも積極的に参加してきました。卒業論文は、「地方鉄道と沿線コミュニティの相互アプローチ-京阪大津線の事例をもとに-」でした。京阪石山坂本線の事例をもとに、優れた卒論を提出し、幼い頃からあこがれていた鉄道会社に無事に就職しました。現在は、横浜で頑張って働いています。こうやって、メッセージを残してくれるって、とっても嬉しいです。こんどは、あらかじめ連絡をしてきてほしいな〜。いろいろ仕事のことを聞かせてもらいたいですね。

▪︎この梅村くんのことは、facebookにも投稿しました。すると、素敵なコメントをいただくことができしまた。

卒業生が訪問してくれるなんて嬉しいですね(^_^)

顔見られなかったのが残念ですね。

母校の校長が「OBがよく訪ねてくれるのは、いい学校です」とおっしゃっていました。

卒業生が訪ねてくれる先生は最高に幸せですよ!OBとしてうれしく思います。私のゼミの先生も亡くなられて十年以上になりますが、先生の奥様を迎えて、来月七日にゼミ全体の同窓会を京都四條の菊水で開催します。龍谷大学は先生も学生も結びつきが強いですからね!

▪︎OBやOGの訪問とっても嬉しいです。大学で、大学の仲間と、そして教員である私たちとの関係のなかでも、意味のある経験をもつことができたのならば、またその経験が自分が生きていくことにとって大切だと思えるのならば、とっても嬉しく思います。梅村くん、訪問ありがとうございました。

2016年度社会学部パンフレット

▪︎いろいろ仕事や用事が立て込み、ブログを更新できずにいました。申し訳ありません。このブログは、日記のように、身の回りの出来事を淡々と書いていくことを目標に「継続が命」のブログなのですが、1週間近くも更新が滞ってしまいました。こういうことが続くと、しだいにブログから遠ざかってしまうわけで、気をつけなくてはいけません。

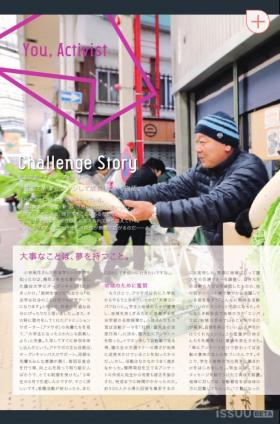

▪︎さて、ひさしぶりの更新ですが、龍谷大学のパンフレットの話題をお届けします。このたび、受験生向けに毎年発行している「大学案内誌2016」が完成しました。パンフレットは各学部ごとにあります。下の2枚は社会学部のパンフレットの一部です。登場している女子学生は、私のゼミの学生で、「北船路米づくり研究会」の学生、小林風花さんです。社会学部の入試パンフレットの「チャレンジ・ストーリー」というコーナーに、登場しています。研究会を指導してくださっている農家の吹野藤代次さんも一緒に写ってくださっています。ありがとうございます。小林さんには、受験生たちの憧れのロールモデルになれるように、さらにいろいろ経験を積み重ねていってほしいと思います。詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。

【学部パンフレット2016】

東洋経済社のムック本

▪︎龍谷大学を紹介するムック本が、「東洋経済」から発売されました。龍谷大学では、今年の4月、瀬田キャンパスに新しく「農学部」が開設されました。また、瀬田キャンパスにあった国際文化学部は深草キャンパスに移転し、新たに「国際学部」として開設されることになりました。ということで、このムック本は、龍谷大学の新しい動きである「農学部」と「国際学部」を紹介することがメインになっています。

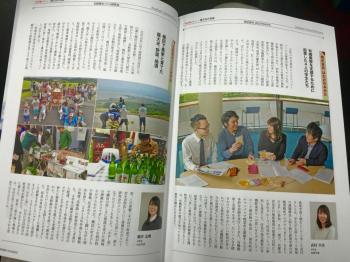

▪︎ただし、後の方になりますが、社会学部の私のゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」も紹介されています。上の右の写真の、左のページがその紹介記事です。研究会の目的は、「農村・生産者」と「都市・消費者」の架け橋となり、消費者の皆さんにも地域の「農」を支える側になっていただこう…というところにあります。おそらくは、農学部だけでなく、地域の「農」を支える活動は、社会学部でもやっていますよ…ということで取材して記事にしていただけたのかなと思います。記事では、今年の春に卒業した鶴井志帆さんが登場しています。もし、お近くに見つけていただけましたら、ぜひ手にとってお読みください。ちなみに、右側は、政策学部を卒業した学生の皆さんの取り組みですね。政策学部の地域実践型教育プログラムでの活動から、有機野菜をベビーフードにする会社を立ち上げた皆さんです。従来の市販ベビーフードにはなかった「旬」の有機野菜をベビーフードとして開発・加工・販売する会社のようです。すごいですね〜。「はたけのみかた」という会社です。下のリンクからご覧いただければと思います。

第37回「北船路野菜市」

▪︎水曜日から3晩続いた「呑み」で疲れ切った身体を引きずりながら、大津へ。昨日は、第37回「北船路野菜市」が開催されました。この日は、4年生は3名ですが、8名の3年生が参加してくれました。これから、「北船路米づく研究会」の活動を担っていくことになるので、気合が入っていました。4年生たちが張り切って3年生たちを的確に指導しているのをみて、心のなかでですが「素晴らしい…」と思いました。こうやって、私が何も言わなくても、上の学年から下の学年へと活動が引き継がれていく仕組みが、これから巧く動いてくれるといいんですけどね〜。

▪︎昨日の野菜市は、3月以来の開催になりました。月1回の活動、先月はお休みをいただきました。毎年、4月と9月は、野菜生産の端境期で、協力農家の皆さんに出荷していただける野菜がありません。今月5月は出荷してたいだきましたが、まだまだ種類や量も少ない状況です。それでも、ダイコン、タマネギ、キヌサヤ、ソラマメ、ホウレンソウ、タケノコ、ウマイナ等を出荷していただき、量も少ないこともあり、開店後1時間半で完売しました。昨日は天候もよく人通りが良かったことに加えて、最近、「大津百町物語」という「まちづくり会社」がシャッターの閉まった店舗に商店誘致して、街に賑わいを作ろうと努力されています。そのような効果の恩恵を私たちも受けることができたのかもしれません。

▪︎写真についても、少し説明をしておきましょう。トップの写真。写っているのは、2名の4年生以外は、すべて3年生です。後ほど、この日の就職活動を終えた4年生がスーツ姿で現れました。就職活動、卒論、そして北船路米づくり研究会の活動に取り組む先輩の姿を目にしておくことは、良いことかなと思います。はじめて野菜市の活動に参加した3年生ですが、意外にも、大きな声を出することができたので、「なかなかやるな!」と思いました。お客さんとのコミュニケーションもなかかな滑らか。良い感じでした。

▪︎下の方は、朝礼の風景です。指導農家の吹野藤代次さんから、この日出荷された野菜に関して、いろいろ指導を受けているところです。自分たちが売る「商品」の情報をしっかり頭に叩き込んでおかないと…と、指導してくださっているのです。いつも、ありがとうございます。

▪︎皆さんのおかげをもちまして、この日は、午前中で完売することができました。ということで、急遽、予定を変更して、兵庫県にいる老母の生活の介護をしにいくことにしました。