坂本さんとの再会

▪️昨晩は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」という卒業論文で、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様、坂本恭二さんと再会しました。楽しかったです。盛り上がりました。叔父様は、副業で木工のお仕事もされています。今日は、スマートフォンを入れるとアンプのように音が拡大される木製スピーカーを受け取りました。叔父様の作品です。ありがとうございました‼️で、坂本くんの叔父様と知り合ったきっかけなんですが、以下をお読みいただければと思います。

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

▪️あっ、もちろん大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、お店は満員でした。コロナ禍の最中はお店の継続が心配されるほどでしたが、最近は完全に以前のように復活しています。すばらしい。

宮島未奈さんと『成瀬』のこと

▪️昨年の2月の末のことです。大津市の中央学区にある中央小学校の体育館をお借りして、地「地域エンパワねっと」(域連携型教育プログラム社会共生実習)を履修している学生たちが、牛乳パックを利用したランタンを使ったイベントを開催しました。たくさんの小学生が参加してくれました。

▪️そのイベントが終わった時、参加していた知り合いの小学生のお母様が私のところへやってこられました。そして、「わたし、今度、小説家としてデビューすることになりました」と言われたのでした。その方が、宮島未奈さんでした。その時は、これから出版される小説の見本のようなものをいただきました。読んでみて、最初は少しとっつきにくい部分がありましたが、そのうちにどんどん惹きつけられて最後まで一気に読んでしまいました。『成瀬は天下を取りにいく』です。

▪️その後、無事にこの本は出版され、知らない間に大変な話題になりました。そして、とうとう昨年度の本屋大賞を受賞されました。そして続いて、第2作『成瀬は信じた道をいく』も出版されています。他の地域ではどうなのかよくわかりませんが、滋賀県、特に大津市ではめちゃくちゃ盛り上がっているように思います。大津市は、NHKの「光る君へ」と「成瀬」で話題になっているのです。左の写真は、JR膳所駅です。もう完全に話題に便乗して観光宣伝をされています。我が家もAmazonで取り寄せました。カバーのイラストと小説の中身とが、うまくマッチしているようにも思います。

▪️お母様が小説家になったわけですが、そのお子さんである、私の知り合いの小学生は今どうしているのかな。また話をしてみたいです。

イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️で、どこの耕作放棄地なのかといえば、棚田で有名な大津市の農村・仰木なんです。ただ、私はNPOの理事長というよりも、仰木に隣接する住宅地の地域住民=消費者として参加しました。仰木の耕作放棄地を、農家=生産者の皆さんと私たち隣接地域の住民=消費者が協力して再び農地に復活させ、農家の皆さんからご指導を受けながら自分たちで有機野菜を作って食べてみたい…そういう素朴な気持ちからです。自分たちが食べる量以上に収穫できれば、販売することも可能かなと思っています。そして仲間を増やしていければ、さらにさらに良いなあと思っています。大学教員を退職した後は、自分にとって大切な活動になるかもしれません。

▪️今日のイベントの午前中は、成安造形大学の加藤賢治先生が「仰木の歴史文化と伝説」というタイトルで、仰木で有機農産物の生産を企業として行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が「なほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」というタイトルでご講演くださいました。ありがとうございました。お二人のご講演から、いろんなことを勉強させていただきました。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️フィールドワークは、この源満仲の古碑や頌徳碑のある御所の山からスタートしました。仰木で有機農産物の生産を行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が耕作放棄地の状況について説明してくださいました。そして、伊藤さんが経営されている企業で有機農産物を生産している圃場も見学しました。有機農産物の残渣を発酵させた有機肥料できちんと収穫できるようです。フィールドワークの後半は、加藤先生により、法華経を埋納したと伝えられている「経塚」、それから858年に惟喬親王の創祀したと伝えられている「小椋神社」を丁寧にガイドしていただきました。勉強になりました。

▪️最後は、仰木太鼓会館をお借りし、全員でアンケートを記入しました。今日のイベントは京都新聞に取り上げていただいたこともあり、30名で実施予定のところ、40名を超える方達が参加されました。多くの皆さんが強いご関心をお持ちであることがわかりました。これからの展開が楽しみです。今日の参加者の中でおそらく最高齢の方でしょうが、89歳という方がいらっしゃいました。いろんなことに関心をお持ちのようで、若い人たちと一緒に、午後からのフィールドワークも楽しまれていました。素晴らしいですね。

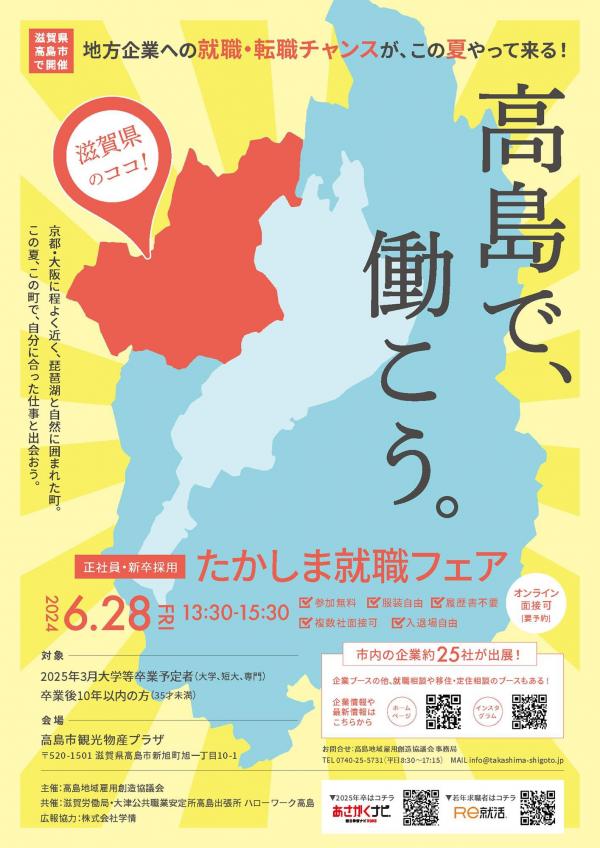

高島で働こう。

▪️暮らしているのは大津市ですが、現在「推し」の滋賀県内の自治体は「高島市」です。その高島市で「たかしま就職フェア」が開催されます。このポスターにもありますが、高島市は「京都・大阪に程よく近く、琵琶湖と自然に囲まれた町」です。私は自然の豊さを非常に感じています。魅力的です。龍谷大学の学生の皆さんで、地方で暮らすことにある関心がある方達、参加されてみてはどうでしょうか。

たかかしま就職フェア

大学・地域連携の相談で高島市へ

▪️今日は湖西線で高島市役所を訪問しました。大学・地域連携に関する相談をするためです。教学関連の龍大職員さんと一緒に伺いました。大変前向きなお話をすることができて、大変ありがたかったです。複数の龍大関係者と相談をしながら、やっと市役所の皆さんと前向きにお話をすることができるような段階まできました。嬉しいです。これから着々と進捗していくのかそうでないのか、その辺りはまだよくわかりませんが、少しずつでも前進していければと思っています。

▪️昨日は大雨でしたが今日は快晴。琵琶湖も比良山系も美しい。写真は大津市の北部のあたりです。車内からずっと風景を眺めていました。電車は高島市に入ると、安曇川が形成した扇状地を感じながら、新旭駅まで。一昨年に開催された「全国棚田(千枚田)サミット」のお手伝いをするために高島市に何度も通ううちに、高島市の大ファンになりました。ということは、私も「関係人口」の1人になるのかな。

「ヨシみらいメンバーズ登録証」

びわ湖 源流の里山づくりフォーラム

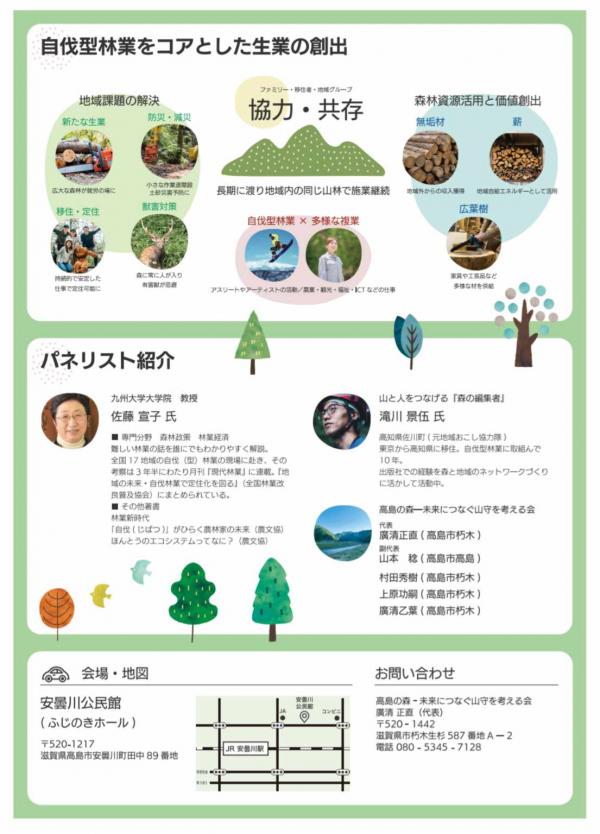

▪️来月の6月23日に、高島市の安曇川公民館で「小さな林業の可能性 びわ湖源流の里山づくりフォーラム~わたしたちの里山の未来を考える~」が開催されます。当日、パネリストとして参加される廣清乙葉さんが情報を提供してくださいました。廣清さんは、「高島の森-未来につなぐ山守を考える会」のメンバーで、朽木の森林で自伐型林業(じばつがたりんぎょう)*にご夫婦で取り組んでおられます。昨年、「社会学入門演習」の現地実習で、1回生の皆さんと一緒にお話を聞かせていただきました。その時のご縁でfacebookでも友だちになっていただきました。facebookへの廣清さんの投稿を通して、自伐型林業に加えて、古民家を活用した宿泊施設を経営されている様子を拝見しています。

▪️びわ湖源流の里山づくりフォーラムですが、6月23日に開催されます。その日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートの日と重なっています。また、学会とも重なっていますね。ああ、残念です。上にチラシを掲載させていただきましたが、「自伐型林業×多様な副業」、「森林資源活用と価値創出」という魅力的な言葉が書かれています。ご関心のある皆さん、ぜひご参加ください。

*自伐型林業とは、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営です。具体的には、こちらのNPOのサイトをご覧いただけば理解できるのではないかと思っています。

東北の「春の幸」

▪️東北に暮らす知人が、「春の幸」を送ってくださいました。とても嬉しいです。ワラビ、ネマガリダケ、アスパラガス、赤ミズ、あく抜きしたワラビも。昼食に、早速、アスパラガスを湯掻いていただきました。立派なアスパラガスです。しかも、味が濃く、とても水々しい。今度は、らから琵琶湖の幸をお届けすることにしましょう。

▪️ずっと関西に暮らしていると、赤ミズという山菜の名前を聞くことがありません。私は岩手に6年間暮らしていたことがあり、その時に赤ミズやミズという山菜の名前を聞くことはありました。また、どこかのお店でいただいたこともあると思います。ただ、単身赴任だったせいか自ら積極的に買い求めて調理をすることはありませんでした。明日、皮を剥いて、茹でて、下処理をする予定です。

▪️ネマガリダケも関西では見かけません。細いタケノコのようですが、チシマザサという大型の笹なのだそうです。このネマガリダケ、大好物なのです。普通のタケノコのように灰汁がありません。普通のタケノコは、糠で炊いたりして灰汁抜きをしますが、ネマガリダケはそのまま調理できるので、とてもありがたいです。明日は、どうして食べようかと思案中です。

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。#大津市#仰木#有機農業#耕作放棄地 pic.twitter.com/vhpekLkGOx

— 脇田健一 (@wakkyken) May 16, 2024

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も共済という形で、このイベントに参加します。ご関心をお持ちいただいた皆様、ぜひご参加ください。

仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。地域のことをっと知りたい、食べ物を作ってみたい、少し興味があるなどなど…どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。