「願い事ランタンで交流しよう」(龍谷大学社会学部ろ・社会共生実習「大津えんぱわねっと・大津中央」)

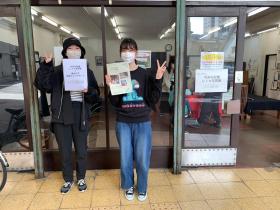

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)の2チーム。2月11・12日に、そのうちの1チームが「中央の記憶 レトロ写真展」を地域の皆さんとの協働により開催しました。2日間で170名ほどの皆さんにお越しいただきました。

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)の2チーム。2月11・12日に、そのうちの1チームが「中央の記憶 レトロ写真展」を地域の皆さんとの協働により開催しました。2日間で170名ほどの皆さんにお越しいただきました。

■2月24日は、いよいよもう1チームのイベントが開催されます。「願い事ランタンで交流しよう」です。大津市立中央小学校の先生方や地域の皆様と相談を重ねつつ、今回の開催に至りました。大変お世話になりました。ありがとうございました。場所は、小学校の体育館です。中央学区の皆様、どうかご参加ください。小学生や幼稚園のお子さんたちだけでなく、大人の皆様にもご参加頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

■今回のイベント開催にあたっては、たくさんの牛乳パックを再利用することになっています。牛乳パックを集めるにあたっては、龍谷大学生活協同組合様にご協力いただきました。学生チームの活動をご支援いただき、ありがとうございました。

「中央の記憶 レトロ写真展」(社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと大津中央」)

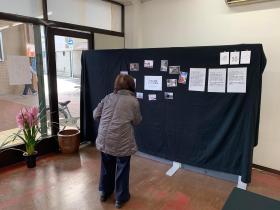

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)が企画した「中央の記憶 レトロ写真展」が、2月11日と12日の両日、丸屋町商店街(大津市)にある「大津百町館」で開催されました。この写真展を企画した学生さんたちの思いについて説明します。以下が、開催趣旨です。

長い歴史のある大津市中央学区には、多くの人々が住んでいます。生まれた時からこの地に住む人。働くためにこの地に来た人。故郷であるこの地に帰ってきた人。その一人ひとりに、中央学区での記憶、思い出、歴史があります。思い出の地を写真に収め、それぞれの想いを共有することで、人と人をつなぐことができないかと考え、写真展を企画するにあたりました!

■今年度のこの3人の女子学生のチームの皆さんは、なかなか優秀で、自分たちのしっかりした考えを持っておられます。特に、私が横から何か指示しているわけではありません。ただし…、だからかな、少し日本語も変ですかね…最後のところ。それはともかく、学生の皆さんの思いがしっかり伝わってきます。そのような思いは、応援してくださっている地域の皆さんにも伝わったのではないか思います。というこで、地域の皆さんのご支援をいただきながら無事に開催することができました。ありがとうございました。

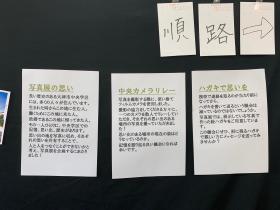

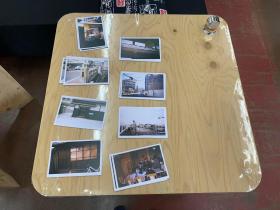

■今回の写真展の準備では、「中央カメラリレー」を実施しました。まず写真を撮影するために、今だと当たり前のスマホを使用せず、昔流行った「写ルンです」というレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)を使いました。撮影してくださる方達を、一台の「写ルンです」を数人でレリーしていただき、それぞれの思い出のある場所の写真を撮っていただきました。「レトロ写真展」ですが、写真自体は現在のものです。なぜレトロなのか、そこに自分の昔の思い出が込められているからです。「思い出のある場所の現在の姿はどうなっているのか。記憶を振り返る良い機会になれば」という学生さんたちの思いがあるのです。

■写真展とは言っていますが、美術館等で開催される写真展とは異なっています。一つひとつの作品について、学生さんたちは撮影した方たちから丁寧にお話を伺っています。そして伺ったお話を作品の下にコンパクトにまとめて掲載しました。それをご覧になった方たちも、「ああ、そうやった」、「自分の場合はこうやった」と会場でいろいろお話をされるのです。写真が、人と人の間に、人と地域の間に眠っていた記憶を呼び起こしていくのです。素晴らしいと思います。

■もうひとつ、写真展には次のような狙いがありました。学生の皆さんは、作品として展示した写真をハガキにも印刷しました。今はスマホがあれば、いつでも人と繋がることができるわけですが、コロナでなかなか会えない人たちに、あえてこのハガキでメッセージを送ってみませんか…と来場者に呼びかけていました。私も、孫のひなちゃん と ななちゃんにハガキを書いて送ってみました。

■今回の写真展、読売新聞、京都新聞の記者さんに初日に取材いただき、本日の新聞で記事にしていただきました。今日は、午前中に中日新聞の記者さんにも取材していただきました。そのようなこともあってか、今日は120名ほどの方達がご来場くださいました。昨日は54名ですから、倍以上の方達がご来場くださったわけですね。私もとっても嬉しいです。新聞社の皆さに感謝いたします。今回の写真展の進め方、特別難しいことではありません。また、地域の皆さんでも、気持ちさえあれば、難しくなく実施していただけるのではないかと思います。また、「エンパワねっと」の後輩たちにも、とても参考になるのではないかと思います。

■ご来場くださった方の中には、3人の女子学生のチームのうちの1人のお父様もいらっしゃいました。関心をお持ちになったようで、トレーニングのジョギングをしながら会場までお越しくださいました。ありがとうございました。社会学部の卒業生で、現在、福祉法人を経営されている先輩もお越しくださいました。学生たちのこの写真展の企画を大変評価してくださいました。2003年のご卒業ということでした。私が龍谷大学に勤務するようになったのは2004年のことですから、残念ながら教員-学生の関係はありませんが、「エンパワねっと」の取り組みを応援してくださっていたようです。ありがたいことです。さらに、私の知り合いのランナーの方も、別用で商店街にたまたまお越しになっていて、私の声をかけてくださいました。facebookのお友達なのです。こちらの方は、50歳代に突入されていますが、フルマラソンを2時間30分代で走るすごいランナーなのです。いろんな方達に起こしくださいました。ありがとうございました。

これからの自治会、まちづくり

■先日、大津市役所の「大津市協働を進める三者委員会」が開催されました。 委員の皆さんから、いろいろ意見をお聞きしましたが、やはり自治会の問題が一番重かったかなと思います。市役所のほうは、昔と変わらず自治会がしっかりしてほしいと、やはりどこかで考えておられるようなのですが、委員の皆さんからは、「もうそんな考えをしている段階ではない」という厳しい意見をたくさんいただきました。大津市内でも、地域によって違っているとは思いますが、自治会の加入率は低迷しています。

■先日、大津市役所の「大津市協働を進める三者委員会」が開催されました。 委員の皆さんから、いろいろ意見をお聞きしましたが、やはり自治会の問題が一番重かったかなと思います。市役所のほうは、昔と変わらず自治会がしっかりしてほしいと、やはりどこかで考えておられるようなのですが、委員の皆さんからは、「もうそんな考えをしている段階ではない」という厳しい意見をたくさんいただきました。大津市内でも、地域によって違っているとは思いますが、自治会の加入率は低迷しています。

■自治会は、行政にとっては「便利な仕組み」だと思います。自治会の加入率が低くなっても、この自治会という制度に、ある意味「しがみつきたい」のは理解できますが、実質的に地域を代表する組織ではなくなりつつあります。もちろん自治会はあっても良いと思いますし、今も必要とされているところもあります。そうなんでが、同時にそれとは別の仕組みも必要なのではないかと思います。地域の皆さんからは、特に若い世代の皆さんからは、少しひどい言い方になりますが、行政や公的機関の方から何か仕事を押し付けるような仕組み…としてしか理解されていないように思います。機械的に自治会の役員の順番が回ってきた時に、自治会をやめる人もおられます。役員の成り手がいないのです。これは、大津市だけでなく、全国的な傾向です。

■自治会とは別に、この地域に暮らすことの「楽しさ」を生み出すような共助の仕組み、地域の「心配事」(例えば防災)を解決/緩和するための共助の仕組み、そのような仕組みを立ち上げていく必要があるのではないかと思うのです。以前、この委員会では、そのような仕組みを立ち上げた例をお聞きしています。もちろん、そのよう仕組みは、自分たちのためのものであって、行政の「下請機関」になるための仕組みではありません。

■加えて、情報です。市役所は、オープンデータや地域カルテといった形で情報を提供しているのですが、一方的に提供しても、誰も利用してくれません。特に、地域の「心配事」、たとえば地域の防災に関する心配事に寄り添うような形で、データを地域ごとにカスタマイズできなければ…と思います。地域の災害リスクを示した地図の上に、地域の微細な高齢化率の違いを表現した地図を重ね合わせてみると(個人情報の関係で困難さが伴うのですが)、「普通だと避難できるかもしれんけど、このあたりは高齢者の方が多いから、どうやって避難しはるんかな、誰がサポートするんやろ、なんとせんとあかんやん」という「発見」(気づき)が地元の皆さんによって為される必要があると思うのです。これは、例えば…の話ですですけどね。そういう相談事、今の市役所では対応できません。そう言われました。市民の主体的な動きに対して、きちんと寄り添える仕組みがないのです。

■お一人の委員からは、お隣の草津市はもっと市民の相談事にきちんと寄り添っているのに、なんで大津市はできないのかという厳しい質問も出ました。こうなると、職員研修等の問題も考えないと…という話になってきますが、これからの地域自治を行政としてどのように支えていくのか、もう一度、しっかり考え直す必要があるのではないかと思います。

平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」10年を振り返る

■「平和堂財団環境保全活動助成事業『夏原グラント』10年を振り返る」という動画です。京滋地区を中心に多数店舗を展開する「平和堂」さんが設立した平和堂財団の、特に環境保全に特化した助成、「夏原グラント」の選考委員を長く勤めてきました。選考委員としては、少し地味ながら素敵な動画ができたなと思っています。少し長めの動画ですが、どうか皆様もご覧ください。

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

たかつきスクールJAZZコンテスト(2023.1.15)

■大阪府高槻市の中心市街地では、毎年ゴールデンウイークの頃に、全国的に有名な市民ジャズフェスティバルが開催されます。「高槻ジャズフェスティバル」です。以下は、この「高槻ジャズストリート」の公式サイトからの引用です。

「高槻を、音楽があふれる楽しいまちにしよう!」という思いから、1999年に始まった「高槻ジャズストリート」。毎年ゴールデンウィークの2日間開催し、2023年で25周年となります。みんなに楽しんでほしいから、すべての会場が入場無料!の日本最大級手づくり音楽イベントです。

高槻ジャズストリートの最大の特徴は、すべてをボランティアで企画・運営していること。 学生から高齢者まで、商店主・会社員・主婦など様々な人たちが集まります。ボランティア による実行委員会で、イベントの発案に始まり、資金集め・ミュージシャンへの出演交渉などやることはいっぱい!開催当日は会場の運営や交通 整理、Tシャツの販売・ECOブースでのゴミの分別までボランティアがやっています。当日の飛び込みボランティアも大歓迎です!みんなで一緒にジャズストやりませんか?

■この「高槻ジャズストリート」を提案したお一人で、長年このイベントをリードされてきた北川潤一郎さんが、facebookに「第14回 たかつきスクールJAZZコンテスト」のことを投稿されていました。もう14回目なんですね。よくわかっていませんでした。すごいです。北川さんには、2009年に初めて開催された「大津ジャズフェスティバル」で、たまたま実行委員をしていたことからお知り合いになりました。よちよち歩きの大津のジャズフェスを応援してくださいました。また、私が担当している社会学部の授業(大津エンパワね、現在は地域エンパワねっと・大津中央)で学生たちが開催してくださった小さなイベントにもスピーカーとしてお越しくださいました。本当にお世話になったのです。

■北川さんは、「高槻ジャズストリート」だけでなく、街全体を盛り上げるために様々な仕組みを街の中に作ってこられました。この「たかつきスクールJAZZコンテスト」もそのような仕組みのひとなのだと思います。このコンテストで、街とジャズを楽しむ若い世代が育っていくような気がします。第14回は来月です。当然のことでしょうが、吹奏楽部が参加するコンテストとはかなり違ったものになるのではないかと想像しています。想像です。まだ、1度も参加したことがないので…。ゲストは、アメリカの空軍太平洋音楽隊です。こちらも楽しみですね。スケジュールが合えば参加させていただきたいところなのですが、残念ながらすでに予定が入っていました。再来年は、ぜひ。

牛乳パックを再利用したランタンのイベント

■担当している地域連携型プロジエクト「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)、現在高齢者の皆さんを対象としたイベントを企画しているチームと、地域の子どもの皆さんを対象したイベントを企画しているチーム、2チームに別れて活動しています。写真は、そのうちの後者の子どもの皆さんを対象としたチームの様子です。

■この写真の場所なんですが、瀬田キャンパス6号館のプレゼンテーション室です。コロナ禍の前は、この部屋で教授会や研究科委員会を、また現代福祉学科の学科会議を開催していましたが、今はあまり利用されることがありません。

■で何をしているところかを説明しなくてはいけませんね。この後者のチームでは、牛乳パックを再利用したランタンを並べて、子どもたちを中心としながらも、そこに高齢者の皆さんも加わって世代間交流のイベントが開催できたらと、頑張って準備を進めています。この日は、実際に牛乳パックを再利用した試作品のランタン並べてみて、どんな雰囲気なのかをチェックしているところです。光源ですが、本物のロウソクではなくLED電球を使ったロウソク型のライトを使用しています。

■実際には、再利用した牛乳パックに絵を書いてもらい、小さな穴や窓を作って内側に色のついたパラフィン等も貼り付けることになっています。それを学生たちだけでなく、子どもや高齢者の皆さんにもしていただき、加えて「願い事」も書いていただく予定になっています。参加型のイベントです。写真の幻想的な雰囲気も、パラフィンを使って色づくことでもう少し異なる雰囲気になるのかもしれません。

■学生の皆さんは、コロナ禍が続く中、従来、地域で行われてきた運動会、夏祭り、文化祭等の様々活動が中止になっています。そのような中で、なんとか地域や地域の皆さんと関わった思い出を、子ども皆さんが持つことができれば…学生の皆さんはそのような思いから、この企画を思い立ちました。

■写真をご覧いただけばわかりますが、花弁のような形になっています。この花弁のそばに、絵を描いて「願い事」を書いたランタンを立てて並べてもらうのだそうです。会場の場所の広さに応じて、この写真の「基本パターン」を、あとどれだけ準備しないといけないのか…、まだまだ考えないといけないことがたくさんあります。

■このイベントを開催するためには、準備の段階から、様々な立場の、たくさんの皆さんにお願いをして関わって頂かねばなりません。大量の牛乳パックをどのように集めるのか、会場となる場所をお借りするために関係者の皆さんとどのようにスケジュールを調整するのか、そのようなお願いをして交渉を行うことも、学生の皆さんにとっては初めてのことで、ある意味、大人になっていくための大切な機会になるのではないかと思います。

■もうひとつの高齢者を対象としたチームでは、写真展を開催する予定になっています。「写ルンです」という今から35年ほど前に流行った「レンズ付きフィルム」を地域の高齢者の型たちにお渡しして、それぞれの方にとって懐かしい思い出の場所を撮影していただきます。そのあと、学生たちは高齢者の型たちからその場所の思い出について聞き取り調査を行います。

■写真展は、そういった地域の思い出=地域の記憶を多くの皆さんと共有するためのイベントになります。写真が、そして写真に写った場所に埋め込まれた思い出が、地域の皆さんをつないでいく、そのような場に写真展がなったらいいな…そのような企画です。大津市の中心市街地には、マンションがどんどん建設され、ここに転入されている若い世代のご家族が増えています。そのような皆さんにとっても、地域との関わりをみつけていただけるきっかけになればと思っています。

■今日は、その説明会でした。エンパワねっとを応援してくださっている地域の方のサポートもあり、説明会は無事に終了したとの報告がありました。参加予定の皆さんにイベントの趣旨を理解していただけたようです。学生の皆さんには、引き続き、頑張っていただきたいです。

滋賀県琵琶湖地域「世界農業遺産」認定記念祝賀会

■本日、滋賀県庁農政水産部農政課企画で世界農業遺産を担当されている職員さんから、写真が届きました。先日、このブログに「『世界農業遺産』認定シンポジウム」を投稿しましたが、このシンポジウムの後に開催された小さな祝賀会の時の写真です。この祝賀会が開催される前には、野洲市で「魚のゆりかご水田」に取り組んでおられる農家の堀彰男さんに、「世界農業遺産の認定を今後の地域での活動にどのように活かしていくのか」、まだちょっと抽象的な言い方になりますが、そのようなことについて相談をさせていただきました。また、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」においては、湖岸地域とともに、その湖岸地域を含む流域の上流地域との交流が大切になってくると考えています。夢は広がります。そのようなことも、祝賀会では堀さんにお話させていただきました。共感もしていただきました。今後の展開が非常に楽しみです。

【関連エントリー】「『世界農業遺産』認定のお祝い」