年末に開催される脇田ゼミ1期生の皆さんの同窓会に、お呼びいただきました。感謝。

▪️ことあるごとに、「もうじき定年退職ですよ」と言っているのが伝わったのかもしれませんが、2006年の春に卒業した脇田ゼミ1期生のMくんから、同窓会したいので参加してほしいとの連絡がありました。最初、連絡があったときは、来年の年末を予定されていました。まだ1年以上時間があるのに、気が早いなと思い確認したところ、今年の年末でしたwww。写真は、2014年の12月29日に同窓会が開催されたときのものです。こちらの投稿になります。

▪️2006年春に卒業したみなさんは、私が龍谷大学社会学部に勤務するようになって初めて受け持ったゼミ生の皆さんになります。そのようなこともあり、卒業論文の内容についても、かなり記憶しています。まだ私も若かったので、厳しい指導だったのではないかと思います。それでも、この学年の皆さんからは、これまで何度も同窓会に呼んでいただきました。その彼ら彼女らも、40代になっています。社会を担ってくださっている中堅ということになります。こちらは前期高齢者。定年退職がくると、完全に世代交代ということになりますね。年末は、みなさん、どのようにされているのか、お話を聞かせてもらうことを楽しみにしています。

▪️この1期生の皆さんは、だいたい10年前後おきに同窓会を開催されています。次回もそのぐらい先になりますかね。その時、また同窓会に呼んでいただけるのかな。呼んでいただけるとしても健康に生きているのか、そもそも生きているのか。その点についてはあまり自信がありません。成人した孫と飲みにいくことを目標にしているので、1期生の皆さんとの3回目の同窓会にも参加させていただきたいですね。そうそう、写真に写っておられる方達のうちのお1人のお子さんは、今年の春に龍谷大学に入学されました。となると、10年後だと、ひょっとするとすでにお孫さんがおられるかもしれませんね。

バスの絵はあの「大谷探検隊」だったのか…

本日9/20は #バスの日

写真1枚目と2枚目は、#龍谷大学 卒業生が参加した学術探検隊「大谷探検隊」のデザイン🐫✨

いつも安全運転ありがとうございます! pic.twitter.com/81CM9Rni3w

— 龍谷大学 入試部 (@ryukoku_nyushi) September 20, 2025

▪️恥ずかしながら、このラクダのキャラバンが「大谷探検隊」であることを、この入試部の投稿で初めてしりました。いままで、ぼーっと眺めていたんだな。

歯科医院での定期検査

▪️今日は、秋分の日です。ずいぶん涼しくなりました。それも急に。写真は、昨日の空の雲です。これは、羊雲なのか鱗雲なのか、その区別が私にはよくわかりませんが、おそらく鱗雲だと思います(見分け方はこういうことのようです)。私でもわかることは、完全に秋の空だということです。ということで、自宅の書斎でひと仕事した後、猛暑の夏の間伸びまくっていた芝を刈りました。なんというか、いつものことですが、虎刈りになってしまいました。もっとマメに芝を刈っていれば良いのですが、その時間がありませんでした。芝刈りをしている時に、ヒガンバナが芽を伸ばしていることに気がつきました。花を咲かせるのは、もう少しさきになります。月末かな。

▪️今日は、秋分の日です。ずいぶん涼しくなりました。それも急に。写真は、昨日の空の雲です。これは、羊雲なのか鱗雲なのか、その区別が私にはよくわかりませんが、おそらく鱗雲だと思います(見分け方はこういうことのようです)。私でもわかることは、完全に秋の空だということです。ということで、自宅の書斎でひと仕事した後、猛暑の夏の間伸びまくっていた芝を刈りました。なんというか、いつものことですが、虎刈りになってしまいました。もっとマメに芝を刈っていれば良いのですが、その時間がありませんでした。芝刈りをしている時に、ヒガンバナが芽を伸ばしていることに気がつきました。花を咲かせるのは、もう少しさきになります。月末かな。

▪️15時半から、4ヶ月に1度の定期的な歯のチェックでした。いつもの歯科医院に行きました。まず、歯茎と歯の隙間のポケットが深くなっていないかチェック。前回と変化していないとのことでした。まずまずです。健康で何も問題がない健康な歯茎と、軽度の歯周病の、その中間ぐらいなんだそうです。気をつけないと。歯茎のチェックのあとは、掃除をして、磨いてもらって、最後はフッ素を塗ってもらって終了。「歯周病は万病のもと」ですので注意しています。具体的な説明は、こちらの日本臨床歯周病学会の説明をごらんいただければと思います。怖いです。加えて、私の場合は「糖尿病は万病のもと」もあるので、しっかり血糖値をコントロールしています。万病のもとだらけです。定期的にチェックしているのは、あと眼の黄斑上膜も。今のところ具体的な症状は出ていませんが、こちらも4ヶ月に1回、チェックしてもらっています。高齢者の医療費を増やすことに加担してしまっていますね。

▪️今日、秋分の日は大学もお休みなのですが、研究室で仕事をしています。

【2025関西六大学野球秋季リーグ】龍谷大学vs京都産業大学

▪️土曜日と日曜日、わかさスタジアム京都で、龍谷大学硬式野球部は京都産業大学と対戦しました。残念ながら、2日とも負けてしまいました。非常に残念です。土曜日は2-0で、日曜日は延長12回、5-6でした。素人目には惜しい試合に思えました。長い試合を全部ご覧いただくのは大変ですね。「これは龍大が勝つな」と思った延長11回表、2時間55分あたりからご覧いただければと思います。龍大はこの回4点を取るのですが、裏には産大も4点を取るのです。延長12回表、龍大は0点に抑えられて、その裏、産大は1点を入れてさよなら勝。長い試合、選手の皆さん、応援の皆さん、お疲れ様でした。

【ハイライト】近畿大学vs.関西学院大学|2025年9月21日【関西学生第3節】

▪️昨日、 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で行われた母校の関西学院大学ファイターズと近畿大学キンダイビッグブルーの第3節、関学は近大に勝利したものの前半は厳しい内容でした。これから、立命館や関大とも対戦するわけですが、心配になっています。私にはどこに問題や課題があるのかわかりませんが、頑張ってほしいと思います。とはいえ、監督の大村さんは、こちらの新聞記事を読む限り、「このタイミングでこういうゲームをさせてもらえてチームとしては良かった」と語っておられます。なるほど、第3Qで3点負けている状況から粘り強く逆転して、最終的には41―17で近大に勝利した点を評価されているのでしょう。こういう記事も。DB伊東利晃(3年)のインターセプトから試合の流れが変わりました。そのことを評価する内容です。今年の秋の、関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1の「星取表」です。立命館大学、関西学院大学、関西大学が3勝・勝ち点9で並んでいます。関西学院大学の次の試合、9月28日にヤンマースタジアム長居で開催される京都大学ギャングスターズ戦になります。

▪️龍谷大学シーホースは、現在、Div.2です。大阪公立大学戦で勝利し、1勝をあげています。明日、神戸ユニバー記念競技場で開催される兵庫県立大学戦が2試合目になります。シーホースには、Div.2で勝ち抜き、入れ替え戦でもう一度Div.1に戻ってきてほしいです。

富栄養化はどのように語られてきたのか…

▪️昨日、滋賀県立図書館に返却した資料ですが、1969年(昭和44年)から1972年(昭和47年)まで、当時の建設省近畿地方建設局が土木学会に委託した「琵琶湖の富栄養化問題に関する調査」の報告書です。琵琶湖の富栄養化に関して、初めて本格的に取り組んだ調査だと言われています。土木学会衛生工学委員会に「琵琶湖の将来水質に関する調査小委員会」がもうけられて、この小委員会が調査を担当しました。現在、びわこの富栄養化がどのように議論されてきたのかに関心をもち、いろいろ資料を探索しています。

▪️「琵琶湖の将来水質に関する調査小委員会」の委員長は、京都大学の岩井重久さん(1916年~1996年)です。岩井さんは、1958年に京都大学工学部に衛生工学科を創設された方です。琵琶湖の富栄養化の問題がどのように議論されているのか調べている中で、この岩井重久という研究者のことを知りました。このような情報に辿り着くための助言をくださったのは、滋賀県立琵琶湖博物館学芸員の芳賀裕樹さんです。芳賀さんありがとうございました。

▪️この琵琶湖の富栄養化問題について調べていると、芋づる式にいろんなことを知ることになります。1972年(昭和47年)に法律が制定され、1972年(昭和47年)から1997年(平成9年)にかけて行われた巨大国家プロジェクト「琵琶湖総合開発」とも関係していました。上記の岩井さんは、第六十八回国会参議院建設委員会で「琵琶湖総合開発」を始める根拠となる「琵琶湖総合開発特別措置法」の「案」について、参考人として出席し陳述されています。岩井さん以外には、前にも少し投稿の中で触れた津田松苗さん(奈良女子大学)が富栄養化に関して発言をされています。生物関連では、京都大学大津臨湖実験所の所長である森主一さんも琵琶湖の生物への琵琶湖総合開発の影響について発言されています。議事録を興味深く読んでいます。

▪️県立図書館では、上記の報告書以外に『国民生活行政20年のあゆみ』という本も借りていました。1970年に水質汚濁防止法が制定される以前と以後のことについて勉強したかったからです。1958年(昭和33年)に制定された前身の「公共用水域の水質の保全に関する法律」(水質保全法)および「工場排水等の規制に関する法律」(工場排水規制法)の水質二法の頃からの話ですす。ちょうど高度経済成長期の初期に当たりますね。この法律と現状との間にギャップが生まれて、それを解消するために水質汚濁防止法が制定されたわけです。ただし、この水質汚濁防止法で、生活排水の対策は盛り込まれていません。1990年(平成2年)に水質汚濁防止法が改正され、生活排水対策を推進するための制度的枠組みをこの法律の体系の中に組み込みました。琵琶湖に赤潮が大発生したのが1977年ですから、その12年後ということになります。

滋賀県立図書館・滋賀県立美術館・佐川美術館

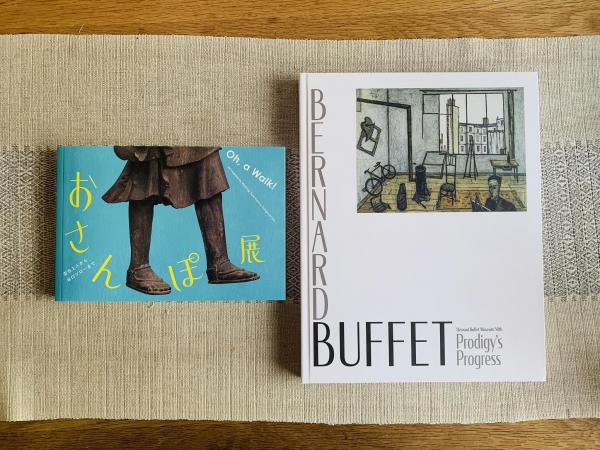

▪️昨日は、滋賀県立図書館に貸出期限を2日遅れてしまった研究関連の資料を返しに行きました。大津市でも、北の方、平成の大合併前の旧・志賀町であれば、市立図書館の支所に返せば良いのですが、同じ湖西でも私の暮らしているところだと、瀬田にある県立図書館まで返却に行かねばなりません。仕方ないですね。そして、県立図書館で資料を返却した後、昨日から始まった滋賀県立美術館の「おさんぽ展 空也上人から谷口ジローまで」と、佐川美術館の「ベルナール・ビュフェ 偉才の行方」を観覧しました。

▪️「おさんぽ展 空也上人から谷口ジローまで」が開催されている滋賀県立美術館は、滋賀県立図書館の横にあるので、昨日から始まったことを偶然に知りました。歩くことが好きですし、空也上人も谷口ジローも大好きです。学芸員の方のセンスが光っているなと思いました。絵画だけでなく、漫画や映像作品に至るまで、そうそう空也上人像も(有名な六波羅蜜寺の像ではありませんが)。谷口ジローの『歩く人』の原画を拝見できたのは嬉しかったですね。もちん、自宅の蔵書の中にあります。

▪️県立図書館には車で来ていたので、次は、守山の佐川美術館「ベルナール・ビュフェ 偉才の行方」に向かいました。「おさんぽ展」は偶然だったのですが、こちらは最初から計画に入れていました。若い頃から、ビュフェの黒い描線と独特の雰囲気が好きでした。でも、ビュフェの作品をまとめて鑑賞したのは、今回が初めてではないでしょうか。ビュフェのフランスでの評価に関して、図録の中には(今回の企画展のために製作されたものではありません)次のように書いてありました。フランス大使の挨拶文です。

ビュフェは大衆に広く受け入れられたものの、当時のエリート層からは必ずしも評価されませんでした。黒の描線と、同じテーマを繰り返す連作は絵画愛好者を魅了しますが、知識人には好まれませんでした。1974年、芸術アカデミー会員に選出され、同僚たちの評価を待って初めて、フランスのインテリたちからも評価されるようになったのです。

▪️そうなんだ、知りませんでした。もちろん、両方の企画展とも図録も買い求めました。いつものにように。時間ができた時に、楽しみます。ビュフェの方は、9月28日(日)までです。関心あのある方はお急ぎくだそい。この企画展の後、佐川美術館は来年の6月末まで施設のメンテナンス等のため長期休館に入ります。

朝型人間に変身

▪️今日の昼休みの出来事です。明日、明後日、龍谷大学硬式野球部が京都産業大学との伝統の一戦「龍産戦」を闘います。両日とも西京極の「わかさスタジアム京都」で15時半からになります。自分の仕事があって応援に行くことはできませんが、頑張ってほしいです。Xに投稿したのは、昼休みに行われた壮行会ですかね。こういう雰囲気に大学らしさを感じます。硬式野球部の試合を、応援リーダー部、吹奏楽部、バトン・チアSPIRITSのリードのもとで応援することになります。

明日、明後日、龍産戦です。西京極の「わかさスタジアム京都」で15時半からになります。自分の仕事があって応援に行くことはできませんが、頑張ってほしいです。https://t.co/1KH5a9rRBr pic.twitter.com/zT84zp9mx4

— 脇田健一 (@wakkyken) September 19, 2025

▪️もうひとつ。今日から授業が始まりました。金曜日の1限目は旧カリキュラムの「社会学基礎ゼミナール」です。2年生後期の配当になります。この「社会学基礎ゼミナール」については、2クラスを担当しています。もうひとつは、火曜日の1限目です。もう定年退職まで1年半となり、こういうやや不規則な担当(カリキュラムの隙間を埋める担当)もやらなければなりません。ただし、後期は、この1限の授業が、もう1つあります。木曜日の1限目は新カリキュラムの「基礎ゼミナール」、こちらは1年生、通年のクラスになります。ややこしいですね。今年度の1回生から、学科も1学科だけになり、カリキュラムも一新しました。

▪️ということで、時間割には週に1限の授業が3つならんでいます。起床時間も今日から変えることにしました。今日は5時45分に起床しました。昨晩は、エアコンをつけることもなく、やっと窓をあけて眠ることができるようになりました。熟睡しました。起床後は、雨戸をあけて、風呂の掃除をしてシャワーを浴びて、弁当と朝食をつくり、新聞を読みながら朝食をとり、洗い物をして、庭のカメやヒメダカに餌をやり、そういうことが余裕をもってできます。ただし、朝の電車は混みますね。ずっと立ちっぱなしですが、それは仕方がありません。8時10分過ぎには研究室に到着しました。今日から、私は「朝型人間」に変身します。

9月卒業

▪️今日は、深草キャンパスで卒業式と入学式が行われました。普通は、3月で卒業する人が多いのですが、さまざまな事情で3月に卒業できなかった方達のために、9月でも卒業できる仕組みになっています。また、海外からの留学生だと9月に入学することになります。私は、卒業式の方に出席しました。今回の卒業生のなかに、ゼミ生がいたからです。

▪️今日は、深草キャンパスで卒業式と入学式が行われました。普通は、3月で卒業する人が多いのですが、さまざまな事情で3月に卒業できなかった方達のために、9月でも卒業できる仕組みになっています。また、海外からの留学生だと9月に入学することになります。私は、卒業式の方に出席しました。今回の卒業生のなかに、ゼミ生がいたからです。

▪️ご本人からお許しを得ているし、私もとても嬉しいので投稿しますが、ゼミ生のIくん、このたびめでたく卒業することができました。なかなか単位を取得することができなかったのですが、このままではダメだと気持ちを入れ替えて、まじめに授業を受け、9月に卒業できることになりました。現在は、キャリアセンターで指導を受けながら、就職活動に勤しもうとしています。

▪️Iくんのご両親もかなり心配されていたようですが、最後まで息子さんを信じて応援してくださったようです。Iくんも、そのようなご両親のお気持ちにきちんと報いることができるように、しっかりと社会人として頑張っていく覚悟を語ってくれました。今日は、ご両親も卒業式に参加されていました。おめでとうございます。

▪️卒業すると、卒業生の皆さんは校友会(龍谷大学の同窓会組織)に加わることになりますが、今日は、その歓迎パーティも学内で開催されました。ひさしぶりに、前学長、今は理事長をされている入澤崇先生ともお話しをすることができました。その様子を見ていたIくん、「僕も理事長先生とお話がしてみたいです」と言ったので、入澤先生にIくんを紹介させていただきました。これからのIくんの人生を応援してくださるようです。ありがとうございます。

新しいプリンター

▪️2017年に研究室に入れたプリンターが、突然、全面的に反抗しはじめました。プリンターの寿命って、メーカーの言うことを信じるとすればですが、3~5年なんだそうですね。それ以上をすぎると、修理するにも部品の在庫がなくなることが多く、修理もできないのだとか。「なんだよ~!!」って世界です。もう9年目だから、むしろ「よく頑張ったね」と優しく言ってあげるべきなのかな。

▪️今回は、いろいろ勉強することになりました。インクについては、純正の製品を使わないと故障することが多くなるらしいですね。知人が教えてくれたのですが、きれいな印刷を保つ為、プリンターが自動的にクリーニングで吸い出したインクを、プリンター内部の「インク吸収体」に吸収させるのだそうです。インク吸収体は満杯になると交換しなければなりません。その場合、修理代金は15,000円から20,000円が必要なのだとか。そうなると、新しいのに買い替えますよね。これも、「なんだかな〜」って気持ちになります。吸収体も自分で交換できたらいいのにな。

▪️そんなわけで、9年も使ってきたから、新しいものに買い換えることにしました。大学生協に行くと、これを勧めてくれました。brotherの製品です。1万5千円ちょっとの値段です。今までのメーカーだと倍以上になります。なんでも、大学生協で新入生用に大量に発注したんだとか。たぶん、龍谷大学だけでなくて、全国の大学生協で…だと思いますが。もちろん仕事用なので、研究費で。で設定なんですけど、大学のPCサポートセンターの職員さんにやっていただきました。ありがとうございました。助かりました。ああ、退職したら、こういうみことは自分でやらないといけないのに…人に頼ってばかりいるとあかんよね。で、どういうわけか、大学生協の店長さんから、「お買い求めくださりありがとうございました」と連絡がありました。これにもびっくり。

▪️写真の左側の黒いの、これが故障したものです。右側の白いのが新しいものです。