高齢者の交流

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。地域連携型の教育プロジェクトである社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部)で、ずっとお世話になってきた雨森鼎さんと安孫邦夫さんとの呑み会でした。楽しい時間を過ごさせていただきました。じつは雨森さんと安孫子さんは、「地域エンパワねっと」を通して仲良しになられたんですよ。「エンパワねっと」の学生を指導していただく中で、知り合いになり、意気投合されたというわけです。お二人は、たびたび一緒に呑んでおられます。こういうのって、素敵だな〜と思います。今宵は、後期高齢者のお2人から、前期高齢者になったばかりの私をお誘いいただきました。ありがとうございました。これからは、高齢者同士の、特に男性の高齢者同士のこういう交流の機会を増やしていかねばならないと思っています。

2023年度 MLGsみんなのBIWAKO会議/COP2 MLGsワークショップ

▪️ 9月17日の午後は、オンラインですがすでに予定が入っていました。ずっと参加している「地域コミュニティ・観光・地域資源管理研究集会(第11回)」が開催されるからです。私は、残念ながらオンラインでの参加です。ということで、こちらのBIWAKO会議には残念ながら参加できません。でも、皆さんは、ぜひご参加ください。

台風とコンクール

▪️台風、大変でした。いろいろ被害が出ています。地面が雨水をたくさん腹満でいるので、土砂崩れとかまだ注意する必要があるようです。我が家は、一昨日昨のうちに買い物を済ませ、昨日は家の中でじっとしていました。我が家の庭も、強風でラベンダーが少し痛んでしまいました。今年の冬は雪の重みで痛み、夏は台風の風で痛み…かわいそうです。

▪️台風の中、吹奏楽部からLINEでメッセージが届きました。19日(土)に守山市民ホールで開催される関西吹奏楽コンクール・大学の部の案内でした。画像は進行表です。龍谷大学は1番です。1番と6番は京都府枠だったらしく、龍谷大学はじゃんけんで勝ったため1番になったそうです。部員の代表である幹事長から教えていただきました。音楽の演奏なんですが、コンクールなので闘いでもあります。いろいろ作戦を考えておられるのかもしれませんね。部長としては、過去のコンクールのように圧倒的なレベルの演奏を行うことで、堂々と関西代表を勝ち取っていただきたいと思っています。結果の発表は、20時頃にネットで発表されるようです。

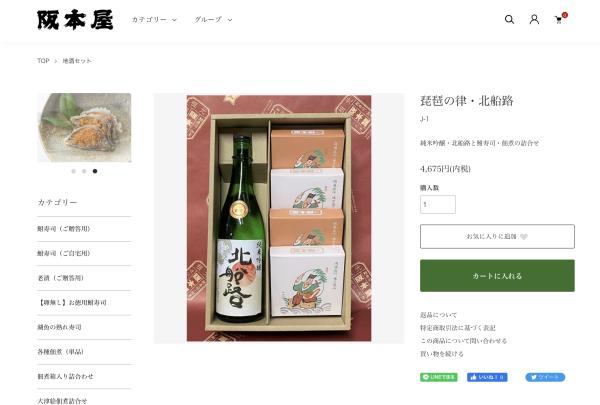

父の日に贈りたいギフト

▪️かつてゼミで取り組んでいた「北船路米づくり研究会」で、ゼミ生の皆さんが、北船路の生産組合と平井商店さんをつないでプロデュースした「純米吟醸 北船路」。たまたま気がつきました、鮒寿司の老舗の阪本屋さんの鮒寿司や佃煮とのコラボ商品が、阪本屋さんの通販サイト(オンラインショップ)で「父の日に贈りたいギフト」として販売されていたんですね。嬉しいです。鮒寿司と日本酒。ともに発酵食です。それぞれの老舗の若い後継者の皆さんの連携によって生まれた商品だと思います。

【追記】▪️この投稿とほぼ同じ内容の投稿をfacebookにしたところ、阪本屋さんの若旦那からコメントが入りました。常連のお客さんもおられるようで、良かったと思っています。

こちら…3年前からコラボしてます笑

ちょっとずつお客さんが定着してきて、今は毎年買ってくれるお客さんもいますよ!他に出来ない、滋賀らしさ、大津らしさのある組み合わせの商品やと思ってますね

▪️こういう跡取りさんたちのコラボに刺激を受けて頭に浮かんでくるのは、「世界農業遺産」に関しても、このようなコラボできないかなということなんですよね。滋賀の世界農業遺産、「森里湖に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」ですから。「森里湖に育まれている」ことが理解できるコラボ商品、「漁業と農業が織りなしている」ことが理解できるコラボ商品が、「世界農業遺産」や「琵琶湖システム」に関する情報とともに、購入することができると素敵だと思うんですけどね。阪本屋さんの商品は、すでに「森里湖」のうち「里湖」はクリアされていますよね。もちろん、そのようなコラボ商品のコンセプトが違いますけど。

高時川の濁水問題について・村上悟さんのnote

▪️滋賀県で環境問題に取り組まれている村上悟さんのnoteです。先日(8月9日)に開催された「高時川濁水問題に関する報告会」の報告です。

▪️滋賀県で環境問題に取り組まれている村上悟さんのnoteです。先日(8月9日)に開催された「高時川濁水問題に関する報告会」の報告です。

あの豪雨から一年。滋賀県主催「高時川濁水問題に関する報告会」に参加して(解説・レポート・感想)

昨年(2022年)の8月4日から5日にかけて高時川源流域で豪雨があった後、高時川では濁水がながらく続いている。この問題について昨日(2023年8月9日)、滋賀県庁主催の「高時川濁水問題に関する報告会」が長浜市高月市所で開催され、出席してきた。

この報告会に至る経緯の整理と、この日の記録、そして今、感じていることを記しておく。

▪️この高時川に関しては、このブログの以下の投稿も併せてご覧いただけると嬉しいです。濁水の問題だけではないと思っています。

流域治水の真空地帯

「被害引き受けた農地の苦悩」という記事

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

流域治水に関連して

高時川氾濫の動画

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

巻き肩対策

▪️私は、デスクワークでパソコンの前に座って仕事をすることが多いせいか、巻き肩の癖がついてしまっています。その巻き肩が肩凝り、首凝りの原因になっています。そのままほうっておくと緊張性の頭痛になり、さらにはメニエール病にもなってしまいます。過去に2回ほど強い目眩で立てなくなりました。その上、血糖値と血圧も上がり、ここ数年は本当に体調が良くありませんでした。

▪️先日、肩こりの症状が出てきて、いつもお世話になっている鍼灸院で先生に施術を受けながら、アドバイスをいただくことができました。丸い柱のようなものを出してこられて、その上に寝てみるように言われました。同じものではありませんが、じつは、写真のようなヨガポールを持っていたのです。娘に「誕生日プレゼントは何がいいかい」と聞いたところ、ヨガポールをリクエストされました。その時に、なんとなく自分のためにも買っておいたのです。でも、イマイチ使い方がわかっていなくて…。鍼灸院の先生にやっと使い方を教えていただいたというわけです。このヨガポール1mほどの長さで、直径は15cm。この上に上手に寝て、転がらないように足を少し広げて身体を支えます。すると、自然に胸を張るような感じになって、巻き肩になってしまった肩が広がってくる感じなんですね。気持ちが良いです。

▪️ところで、先日鍼灸院に入った時のことです、受付で、先生から「愚息がお世話になっています」と言われたのです。そうなんです、受け持っている演習のクラスの学生さんのお父様が、こちらの鍼灸院の先生なんです。先生と同じお名前の方がクラスにいて、4月、演習が始まった頃に、「ああ、お世話になっている鍼灸院の先生も、同じ名前なんですよ」というと、「それ、僕の父さんです」と。世の中いろいろありますね。

【追記】▪️老眼鏡が目に合わなくなっているのも、凝りの原因かなと思っています。よく見えないから、首で微調整するようになり、そのことが凝りにつながっているのではないかと思っています。

しばらくご覧いただけませんでしたが、復活しました。

▪️昨日8月11日から基幹情報ネットワークのリプレイス作業を行っていたようで、その関係かと思いますが、このホームページもご覧いただけない状況になっていました。リプレイスの結果、見られなくなったらどうしようと心配していましたが、杞憂だったようですwww。

▪️現在、このホームページ(そして日々の様子をお伝えするブログ)は、社会学部のサーバーの中に置かせていただいています。ただ、2025年は京都の深草キャンパスに移転するのですが、その際、吹けば飛ぶようなこのホームページはどういう扱いを受けることになるのだろう…と心配しています。退職後も、このホームページを継続していくとして、社会学部が深草キャンパスに移転するタイミングで在職期間は残り2年になりますし、民間のサーバーに移すこともありなんじゃないのかなと思っています。でも、その基本的な知識がないもので、よくご存知の方のお世話にならなくてはいけません。困りました。

ホール練習

▪️今日は、来週19日(土)に開催される第73回関西吹奏楽コンクールに備えて、会場となる守山市民ホールで「ホール練習」に取り組んでいます。練習は朝10時半に始まりました。ホールの響きに合わせて、楽器の配置や音量や表現等について実に細かな調整が行われています。今日は監督とコーチ以外にも、学外の5人の先生方に指導にお越しいただいています。今日は、午前中、近江兄弟社高校吹奏楽部の生徒さたちも見学されていました。

▪️先日の京都府大会は招待された演奏でしたので、審査を受けるのは来週の関西吹奏楽コンクールからになります。私はいつものように「すごいな〜」と感動しながら練習を聞かせてもらっている、ただいるだけの部長なのですが、これも部長の仕事だと思っています。練習時や休憩時の部員の皆さんの表情を拝見することも、なんとなくですが、何か伝わってくる藻があるので大切なことかなと。

4年ぶりの県人会

▪️このブログに残しておくことを忘れていました。県人会のことです。私は、奈良県人会、兵庫県人会、滋賀県人会の3つに参加しています。いずれの県人会も、出身者だけでなく居住経験者も参加資格があることになっています。そのようなわけで、奈良、兵庫、滋賀の順番に参加してきました。ところが、このいずれの県人会も、新型コロナ感染拡大以降は開催できなかったのですが、先月になってやっと開催することができるようになりました。4年ぶりです。

▪️このブログに残しておくことを忘れていました。県人会のことです。私は、奈良県人会、兵庫県人会、滋賀県人会の3つに参加しています。いずれの県人会も、出身者だけでなく居住経験者も参加資格があることになっています。そのようなわけで、奈良、兵庫、滋賀の順番に参加してきました。ところが、このいずれの県人会も、新型コロナ感染拡大以降は開催できなかったのですが、先月になってやっと開催することができるようになりました。4年ぶりです。

▪️7月21日に、まず奈良県人会が開催されました。場所は、京阪祇園四条駅のすぐそばにある「菊水」です。暑い中ですしたが、屋上のビアガーデンで開催されました(写真は、ビアガーデンから撮った鴨川)。事務局の津秋博之さん、ありがとうございました。この日は、本当に、ひさしぶりに、ご退職された中川法城先生にもお会いすることができました。嬉しかったです。他学部の教員で退職された方だと、こういった「場」がなければ、なかなかお会いすることができません。県人会、ありがたいことです。

▪️7月31日には、滋賀県人会も大津市内の琵琶湖疏水側の疏水亭で開催されました。滋賀県人会、正式名称は淡水会です。ここでもやはり「おひさしぶり〜」という人が圧倒的に多かったですね。こうやって、学内のいろんな部署におられる方と、ひさしぶりにお会いして話ができるって、幸せなことですね。

多文化共生

人口5,000人の内、その半数以上が中国人住民の「芝園団地」。「チャイナ団地」と言われた一方で、「多文化共生の先進地」とも言われてきた。約10年の活動を経て、自治会の事務局長がつかんだ「実像」とは何か。日中国交正常化50周年とも、浅からぬ縁がある芝園団地の「真実」を記した書籍がここに! pic.twitter.com/M06NaDnaoq

— 芝園団地_・・・ (@shibazonodanchi) December 6, 2022

▪️この本を購入しました。手元に届いています。夏期休暇中に読みたいと思います。以下の記事では、この本の著者である岡崎広樹さんが、多文化共生のためのポイントなついて語っておられます。