【特集】再生回数900万回以上!SNSで“阿波おどり”の練習動画が話題の女子大生 有名連の1つ「ゑびす連」に所属 21歳の若さで初の大役 女おどりにかけた夏【関西テレビ・newsランナー】

▪️Facebookで、このニュースの存在を知りました。徳島在住の大学生。彼女は10歳の頃から「阿波踊り」に取り組んできました。その練習の様子が、ご本人も知らない間にInstagramに投稿されて、その再生回数が900万回を超えたというのです。すごいことですね。でも、本当にすごいのは、再生回数の数字というよりも、そのしなやかで美しい踊りなのではないかと思います。身体の隅々まで、たとえば指先まで、細かく神経が行き届いている美しい踊りなのです。練習風景は着物ではなく普段の服装だったせいか、余計に身体の微妙な動きが伝わってきました。素晴らしい。

▪️松前理沙子さん。阿波踊りに取り組むために、大学への進学は徳島県内の大学にしたそうです。徳島県内の大学は限られていますから、同級生の皆さんは、県外、おそらくは関西や関東にある大学にも多数進学されているのではないかと思います。具体的なデータが手元にないので、推測にしかすぎませんが。私が注目したのは、21歳で、所属する「ゑびす連」の女おどりの部長に就任されたことです。女おどりを指導する役職です。これも推測にしかすぎませんが、大変なやりがいを感じておられるのではないかと思います。「阿波踊り」は4日間なのですが、そのために長い期間、連を指導しまとめることに情熱を注いでおられるわけです。「阿波踊り」を通して、人とつながり、地域とつながり、伝統とつながる。コロナで「阿波踊り」が中止になった年もあるわけですが、松前さんは、徳島に暮らすことの幸せを強く感じておられるのではないでしょうか。出身地域で、情熱を注げることがあり、そのことを周りからも期待されている。とても素敵なことだと思います。幸せって、こういうことなのではないのかなと思います。

京都の「プリプリ中華炒め」について

▪️「プリプリ中華炒め」っていう給食の献立について、学生さんから教えてもらいました。京都では小学生に大人気なんだそうです。こちらは、そのレシピです。自分でもできますね。

世界農業遺産のファイルとお仕事

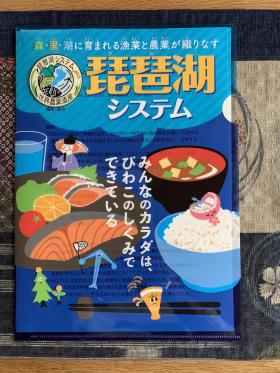

▪️先週の土曜日、滋賀県庁職員の方たちとの懇親会を持ったことを投稿しました。その懇親会が始まる直前に、「世界農業遺産」を担当されている部署の職員さんから、このファイルをいただきました。素敵なファイルですね。「みんなのカラダはびわこのしくみでできている」。地産地消的な考え方からすれば、当然、こういう主張になりますよね。

▪️先週の土曜日、滋賀県庁職員の方たちとの懇親会を持ったことを投稿しました。その懇親会が始まる直前に、「世界農業遺産」を担当されている部署の職員さんから、このファイルをいただきました。素敵なファイルですね。「みんなのカラダはびわこのしくみでできている」。地産地消的な考え方からすれば、当然、こういう主張になりますよね。

▪️ちなみな、このファイルに描かれている手前の赤みの魚ですが、琵琶湖の固有亜種で「琵琶湖のルビー」と呼びれているビワマスだと思います。奥の方のうおの切り身、これはニゴロブナで作った鮒寿司でしょうね。上に飯(いい)がついていますから。それから、右側のご飯、なんだと思いますか。このご飯は「魚のゆりかご水田」で作れられたお米のご飯ですね。ご飯の上にはピンクの揺かごが描かれています。よく見ると揺かごの中は水田でうおが飛び跳ねていますね。捕虫網を持っている青いもの、これは琵琶湖に設置される琵琶湖の伝統漁法「魞漁(えりりょう)」を表しているのでしょう。ということは、これは捕虫網ではなくて、魚を掬いとる綱かな。どうなんでしょう。下のクリスマスツリーのようなものはなんでしょうね。今度、職員さんに聞いておきます。

▪️このファイルの中身なんですが、この世界農業遺産に関連するお仕事の依頼でした。まだお引き受けするかどうかわかりませんが、基本的には前向きに考えていこうと思っています。近いうちに、このブログでもお知らせすることができるのでなはないかと思います。

吹奏楽部の練習を見学しました。

▪️10月28日(土)に、栃木県宇都宮市の宇都宮市文化会館で「第71回全日本吹奏楽コンクール(大学の部)」が開催されます。龍谷大学吹奏楽部は、関西代表2校のうちの1校としてこのコンクールに出場します。龍谷大学吹奏楽部は、2019年、2021年、2022年と3年連続で「日本吹奏楽コンクール」で金賞を受賞しています(2020年は新型コロナ感染拡大により中止になりました)。今年度も金賞を目指して、日々、練習に取り組んでいます。

▪️10月28日(土)に、栃木県宇都宮市の宇都宮市文化会館で「第71回全日本吹奏楽コンクール(大学の部)」が開催されます。龍谷大学吹奏楽部は、関西代表2校のうちの1校としてこのコンクールに出場します。龍谷大学吹奏楽部は、2019年、2021年、2022年と3年連続で「日本吹奏楽コンクール」で金賞を受賞しています(2020年は新型コロナ感染拡大により中止になりました)。今年度も金賞を目指して、日々、練習に取り組んでいます。

▪️コンクールでは課題曲と自由曲を演奏します。演奏時間は12分という制限があります。龍谷大学が演奏する課題曲は、全部で4つある課題曲のうちのⅢ「レトロ」です。昨日は、学外の指導者をお呼びして「レトロ」の練習に取り組みました。せっかくの機会なので、練習を見学させていただきました。この「レトロ」はポップスの曲なので、クラシックの演奏とは全く異なる演奏の仕方が必要になってくるようです。みなさん、指導者の方の解説により課題曲をより深く理解できたようで、演奏のレベルが向上しました。良い練習でした。トップの写真は、休憩中の練習場を撮ったものです。

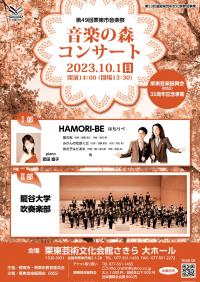

▪️ところで、コンクールに出場できる人数は最大で55人です。龍谷大学吹奏楽部の部員数は200名を超えているので、コンクールに出場できるのはそのうちの約1/4ということになります。そのため、部内で毎年オーディションを行っています。なかなか厳しいものがあります。その年に演奏する曲によっても必要な楽器の種類や人数が異なってきます。実力も必要ですが、そのようなその年毎の事情もオーディションに影響を与えます。昨年、コンクールメンバーに選ばれたからといって、翌年も選ばれるとは限りません。当然のことながら、学年も関係ありません。上回生だからといって、コンクールに出場できるわけではありません。もちろん、吹奏楽部の演奏活動はコンクールだけではありません。ここは大切なことです。昨日は、コンクールメンバー以外の部員の皆さんは、第49回栗東市音楽祭「音楽の森コンサート」に、ゲストとしてご招待いただき演奏をしてきました。また、サックスパートの4人の部員さんたちは、本願寺津村別院「北御堂」でサックス四重奏の演奏を行ってこられたようです。部員のみなさん、それぞれに頑張っておられます。

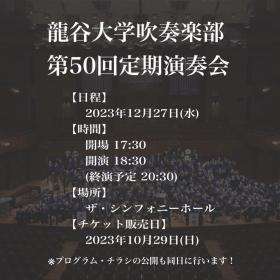

▪️それから、少し先の話になりますが、12月27日(水)、大阪の「ザ・シンフォニーホール」で、第50回定期演奏会を開催します。開場は17時30分、開演は18時30分(終演予定は20時30分)です。チケット販売日は、今月末の、10月29日(日)になります。定期演奏会で演奏される曲は、29日に発表されるようです。龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会、大変人気があります。良い席からチケットが売り切れていきます。お早めにお買い求めください。ホールで皆様のご来場をお待ちいたします。

いつもの「利やん」で懇親会、世界農業遺産/びわ100

▪️昨日は、博士課程の院生の中間発表会でした。全員が、中国からの留学生。1人は、来年度、学位請求論文を提出するようです。じっくり時間をかけて分厚い博士論文を提出するようです。来年の春は、副査としてそれを読まなくてはいけません。「満州における日本人経営中国語新聞と関東軍との関係に関する研究―『盛京時報』の経営を中心に」という研究です。歴史的な資料が相当量入っているので、気合を入れないと読めません。これから、懇談会(お疲れさん会)。

▪️そのあとは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で滋賀県庁で世界農業遺産に関わった職員の皆さんと懇親会でした。写真は、最後の集合写真。この日、県庁の皆さんは、南湖一周40kmを歩かれました。本当は、皆さんと一緒に歩きたかったのですが、博士課程の中間発表会があったものですから、その代わりに私は1週間前、南郷洗堰で折り返す南湖1周55kmを1人で歩きました。私も含めて、この写真の中の5人が「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)に挑戦します。私は、今回5回目の挑戦になります。過去4回、なんとか完歩しているので、今回もうまく行くように、努力します。最後は、痛みや苦しみに耐える精神力の問題になってきます。

世界農業遺産

世界農業遺産(GIAHS:Globally Important Agricultural Heritage Systems)とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域(農林水産業システム)であり、国際連合食糧農業機関(FAO)により認定されます。

▪️そもそものことの始まりは、私がこの写真の中のメンバー2人、藤江学さんと伊崎直人さんに声をかけて、「『びわ湖システム』が『日本農業遺産』そして『世界農業遺産』に認定されるように、『びわ100』では横断幕を持って歩こう、アピールしよう‼︎」と提案したことに始まります。そのような提案をしたのは、facebookの友達である永田咲雄さんが、ご自身で経営されている会社の社員さんたちとの団結を高めるために、会社で「びわ100」に出場されることをfacebookの投稿で知ったからです。世界農業遺産を目指すチームも、「頭を捏ね繰り返してばかりではなく、まずは琵琶湖を体感しつつ、チームとしての団結力を高めよう」と昭和のおじさんのノリで提案したのです。ひとつ失敗したのは、チームのリーダーであった青田 朋恵さんにも「歩こう!!」と声をかけなかったことですか。我々と一緒に歩かれるとは思っていなかったもので…。

▪️さて、このことを知った、当時農政水産部長であった高橋滝治郎さんは、部の職員全体に声をかけて参加者を募るようにと指示を出されました。その結果、大勢の方々が参加されることになったのです。さすがに、今は「世界農業遺産」に認定されたので、あの苦しみに耐える「びわ100」に出場される方は私も含めて5人に減りましたが、「びわ100」に出場しなくても、当時のことを懐かしみ、今もこうやって南湖1周に挑戦される方たちが集まられたわけです。素晴らしいです‼︎

▪️「びわ100」、10月の14日・15日です。14日10時過ぎに長浜をスタートして、彦根、東近江、近江八幡、野洲、守山、栗東、草津、瀬田、南郷洗堰と歩き、最後はゴールの雄琴を目指します。徹夜で歩きます。制限時間は28時間です。15日の14時までにゴールする必要があります。

300,000アクセス感謝!!

▪️本日の夕刻、アクセスカウンターが「300,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「290,000」を超えたのは今年の7月13日です。「290,000」から「300,000」までは「80日」かかっています。1日の平均でいえば、毎日125人の方にご覧いただいたことになります。ありがとうございました。最近は、以前と比較して、ご覧いただける皆さんの人数が若干増えている感じがします。今回は夏期休暇の期間を跨いでいることから、アクセス数は減るのではないかと思っていましたが、そうでもありませんでした。いつも思いますが、どういう方達にご覧いただいているのでしょうね。その辺り少し知りたいと思っています。

▪️このブログを開始したのは、2012年の7月25日です。11年目に入りました。ずいぶん長らく継続してきたなと思っています。また、毎回申し上げていますが、何か多くの皆さんの役に立ちそうなことを書いているわけではなく、ただ日々の出来事を書いている日記のようなものでしかありません。一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログです。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。皆様のおかげで300,000の大台に乗ることができました。

▪️すでにお知らせしましたように、勤務する社会学部のサーバーがリプレイスされたのに伴い、このブログを動かしているFlatPressのバージョンも最新のものにしていただきました。関係者の皆さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。まだ、若干の調整が残っているのかもしれませんが、とりあえず、再び投稿できるようになりました。今後は、しばらく新しい学部のサーバーに置いて投稿を継続していく予定です。ただ、定年退職するまで残り3年5ヶ月になりましたので、早めに、民間のサーバーに引っ越しをしようかとも思っています。そのような引越しをした後も、引き続き、このブログ&ホームページにお立ち寄りいただけるとありがたいです。もちろん、引っ越しをした後も、一人の元・大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログ…という方針は継続していきます。

2023年度「ポスター作成講座」(社会学部社会共生実習)

▪️金曜日の2限は「社会共生実習」。私の担当プロジェクトは「地域エンパワねっと・大津中央」ですが、他の教員が担当しているプロジェクトの皆さんも全員が大教室に集まり、今日は「ポスター作成講座」が開催されました。講師は、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。

▪️金曜日の2限は「社会共生実習」。私の担当プロジェクトは「地域エンパワねっと・大津中央」ですが、他の教員が担当しているプロジェクトの皆さんも全員が大教室に集まり、今日は「ポスター作成講座」が開催されました。講師は、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。

▪️毎年、この時期に、社会学部にお越しくださり「ポスター作成講座」の講師を引き受けてくださっています。そして、毎年、講義の内容がバージョンアップされています。ポスター作成する上でのポイントや具体的な方法について解説された後、昨年、講座を受講する「社会共生実習」の学生さんたちが作成したポスターを使いながら、良い点、問題点を指摘してくださるので、学生の皆さんもとてもよく理解できたのではないかと思います。

▪️私自身も、毎年、学生さんたちと一緒に同席さていただいているのですが、個人的にもとても勉強になりますし、同時に、学生さんたちを指導する際にはもっと気を使わないといけないなと反省しました。小野先生、ありがとうございました。

ヒガンバナ

▪️ラグビーW杯のサモア戦には間に合いませんでしたが、昨日は、早朝に目覚めました。早起きすると、シャワーを浴びで、弁当や朝食を作り、朝食をゆっくり摂って、食器を洗い、庭の世話も少しして、亀の世話もして、髭を剃り、歯を磨き…という通勤前のルーティンを気持ちよくゆったりとした気持ちでできます。庭の世話の際、写真も撮りました。以前投稿したヒガンバナ、大きく伸びてきました。庭のヒガンバナを数えたら全部で50本くらいありました。昼間は、まだ子どもの頃の8月…のような感じ?!(わかりますか?)ですが、ヒガンバナが花を咲かせるには良い気温になったのかなと思います。

▪️ラグビーW杯のサモア戦には間に合いませんでしたが、昨日は、早朝に目覚めました。早起きすると、シャワーを浴びで、弁当や朝食を作り、朝食をゆっくり摂って、食器を洗い、庭の世話も少しして、亀の世話もして、髭を剃り、歯を磨き…という通勤前のルーティンを気持ちよくゆったりとした気持ちでできます。庭の世話の際、写真も撮りました。以前投稿したヒガンバナ、大きく伸びてきました。庭のヒガンバナを数えたら全部で50本くらいありました。昼間は、まだ子どもの頃の8月…のような感じ?!(わかりますか?)ですが、ヒガンバナが花を咲かせるには良い気温になったのかなと思います。

▪️写真には写っていませんが、白いタマスダレ、ハマオモトヨトウの食害で全滅していましたが、涼しくなり、また葉を伸ばし花を咲かせてくれています。球根は生き残ってくれていたのです。でも、よーく見ると、ハマオモトヨトウがすでにたくさんの卵をかためて産みつけているのを発見しました。もちろん、取り除きました。対策を考えないと…。ヤブランも気持ちよく花をさかせています。ツリバナの味が赤くなってきました。オトコヨウゾメの実が黄色くなってきました。この後、赤く熟していき、葉は黒くなっていきます。秋ですね〜。

▪️ものすごい酷暑の夏を耐え抜いた庭は、全体に落ち着いてきました。水をやっていても乾燥して萎れたり枯れ始めたりすることは、もうありません。ミョウガ畑を刈り取ったり、伸び放題だった芝も刈り込みました。乾燥で毎日たくさんの葉を落としていたヤマボウシも少し剪定をしました。酷暑の夏の間、ぐんぐん伸びてくるメヒシバも、これでもかと負けずに抜きまくっていたら、だいぶ落ち着いてきました。ここ数日の庭の世話だけで大きなゴミ袋5つ分を出すことになりました。涼しくなってきたので、庭の世話も辛くありません。世話をしていると、草木が喜んでくれています。

▪️とはいえ、昼間はまだ暑いですね。10月になっても当分の間はTシャツで過ごせそう。