エンパワ3期生に呼び止められ…

▪︎昨晩は、他学部で教員をされている方と、春からの学内の仕事の打ち合わせも兼ねての「呑み」でした。場所は、いつもの大津駅前です。「セクショナリズムの壁を越えよう」、お互いに同じ思いだったことを了解しました。「同じ理想に向かって、『壁』を超えて繋がり、一緒に夢を少しずつ実現できる!」と確信できた夜でした。働くって、こういうことですよね。

▪︎昨晩は、他学部で教員をされている方と、春からの学内の仕事の打ち合わせも兼ねての「呑み」でした。場所は、いつもの大津駅前です。「セクショナリズムの壁を越えよう」、お互いに同じ思いだったことを了解しました。「同じ理想に向かって、『壁』を超えて繋がり、一緒に夢を少しずつ実現できる!」と確信できた夜でした。働くって、こういうことですよね。

▪︎気分が良くなり奈良の自宅に帰宅する途中、京都駅西改札口前で、京都駅で「せんせー‼︎」と呼び止められました。地域連携型教育プログラム「大津エンパホねっと」コースのエンパワ3期生のお2人でした。お2人ともお仕事の帰りだとのこと。短い時間の立話しではありましたが、盛り上がりました!お2人は、エンパワ3期生の同窓会を企画しているそうです。教員の私達も呼んでくださるとのこと。楽しみだな〜、エンパワの同窓会‼︎

「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」

▪︎昨日は卒業式でした。卒業式に先立ち、「大津エンパワねっと」5期生の「卒業生を送る会」が開催されました。毎年、卒業式の日に、この「卒業生を送る会」を開催してきましたが、こんなに多くのみなさんが参加してくれたことは、初めてではないかと思います。卒業式の前には、サークルの後輩や仲間と、卒業を祝うシーンが、キャンパスのあちこちでみられますが、5期生のみなさんは、なにはともあれはこの「卒業生を送る会」に駆けつけてくれました。「卒業生を送る会」では、5期生の担当教員からお祝いのスピーチが行われました。また、「エンパワ」に関するアンケートにこたえてもらいました。そして最後には、記念の集合写真を撮りました。

▪︎4月からは、新しいカリキュラムのもとで、8期生の「地域エンパワねっとⅠ」が始まります。私は、8期生の主担当になります。主担当の教員として、5期生も含めた「エンパワ」の先輩たちに心から感謝したいと思います。ここまで「エンパワ」が続けてこられたのも、先輩のみなさんが、地域のみなさんと苦労しながら取り組んでこられた活動の「蓄積」のおかげだからです。そのような「蓄積」が、大学と地域社会の成熟した連携関係を生み出すことにもつながっています。また、「大津エンパワねっと」は、学内外で、龍谷大学社会学部の看板教育プログラムとして認められるようになりました。「エンパワ」で実践できた活動は、世の中一般からすれば、とても小さな活動にしか過ぎません。しかし、この小さな活動からみなさんが経験したことは、みなさんの人生にとって大きな意味をもつに違いないと確信しています。社会人として活躍してください。期待しています。

抑制力

▪︎たまたま、京都大学の公式サイトで、総長である山極寿一さんのインタビューを動画で拝見しました。山極さんは、人類の起源をゴリラに遡って研究していることで有名な方です。山極さんと一緒に授業をしたことがある私の友人は、大変、紳士的で丁寧な方だといっていました。そのことが、このインタビューの動画を拝見しても伝わってきました。

▪︎インタビューは、活字にもなっていました。以下は、こちらからのベージの「Q3」からの引用です。

山極壽一にとってのゴリラとは?

A.3大きな力を持つが、それを感じさせない抑制力を持った人間を超える存在

ニホンザルを見ているうちに、もっと人間である自分自身を映し出せる対象に興味が出てきました。そのようなときに動物園でゴリラを見たらすごく圧倒されました。その威厳にこれは人間を超える動物だと思いましたね。そして、やっぱり野生で彼らを見てみたいと思ったので「よしゴリラをやろう」と決めました。ゴリラと接して分かったことは、オスの体重は200キロ以上あって、腕も丸太のように太いし手もグローブみたいです。けれどそれを感じさせないぐらいソフトです。非常に包容力があるし、その力を行使しない、何かを抑える力を持っている。

他方、今の我々が住む社会は、こんなに大勢の人間が集まって静かに共存できるのも、「抑制力」だと思います。この抑制力を持ったからこそ、自分の欲望を抑制しながら他の人のやりたいことをやらせてあげるような、互酬性や社会性に富んだ暮らしができるようになった。ゴリラは、人間にも増してその能力が高いと思っています。それに圧倒された。

▪︎動画では、もう少し詳しく、山極さんは以下のように語っておられます。自分で文字化してみました。

ゴリラの研究者から見て、現代の人間社会はどう映りますか?

勝ち負けをつけすぎるな。ゴリラの基本的な社会性というのは、負けないことなんですよ。負けず嫌い。でもね、負けず嫌いのゴールには何がまっているかというと対等な関係がまっているんですよ。相手より上にでなくっていいわけだから。

でもね、今の人間社会は、負けないでいることと勝つことということを混同しているんですよ。負けないでいることを、勝ちたいことと誤解してしまっているんです。だから、負けたくないという心を、勝ちたいという心に変換させようとするわけです。でも、それはゴールが違うんですね。勝とうとするためには、相手を押しのけなくちゃいけないし、相手を屈服させないといけないわけですよ。その先には、孤独が待っているわけです。相手は、自分に対してへつらってくれるけど尊敬しくれるわけじゃない。常に力を行使していないと自分の権力が守れないわけでしょ。そういう社会というのは、非常にギスギスして生きづらい社会ですよね。格差が非常に高い社会。そこに、今人間社会は向かっているような気がするんですよね。

それはじつはね、ニホンザルの社会に近い社会なんですよ。なにかトラブルがあったときに、そのトラブルを解消しようとしたら、勝ち負けをつけるのが一番簡単な方法なんですよ。だけど、ゴリラは、勝ち負けをつけずに、それを解消しようとする。だから抑制力が必要になるんです。つまり、自分の取れるものを取らないわけでしょ。自分の欲望を抑制しながら、相手に取らせる。ということで、平和をもたらそうとするわけですね。そこには、力の強いものが抑制するっていう精神がなければ成り立たない社会なんですね。それをゴリラは作ってきたし、もともと人間もそういう社会をはじめに作ったはずなんです。

だから、人間は非常に互酬性の強いね、何かしてもらったら相手に何かしてあげたいという心を伸ばしてきたし、何もしてもらえないでも、自分が取れるにもかかわらず相手に譲ったり、関係をとりもってきたと思うんですよ。でもね、今はね、取るほうがえらい、先に何かをするほうがえらい、ていうふうに勝つ事が求められる社会になってしまった。これは、ゴリラからみると方向性が間違っているんじゃないかという気がする。

▪︎非常に大切な指摘をされていると思います。新聞で様々なニュースを読んでいると、この地球上でおきている様々な問題は、勝ち負けをつけて、相手を屈服させて、「常に力を行使していないと自分の権力が守れない」ことに怯えることに起因している…そのように思えてきます。山極さんの説明からすれば、私たち人間は、力の強いものが抑制する精神を基盤にした社会であったはずが、いつのまにか勝ち負けをつけるニホンザルの世界に戻ってしまっている…かのようにも思えます。

▪︎私自身は、グローバリゼーションや市場原理、そして様々な社会の変化に翻弄される地域社会を再生していくための仕組みはどのようなものなのか、できるだけ翻弄されずに済むための仕組みはどのようなものなのか、自分なりにいろいろ考え、ささやかな実践を積み重ねているのですが、山極さんの「抑制力」という言葉は、ひとつの大切なヒントを与えてくださったように思います。インタビューの動画では、「研究者と社会との距離感とは?」という質問に対しても、大切なことを語っておられます。ご覧いただければと思います。

【追記】▪︎別の面白い動画もありました。「家族の由来と未来 ~ゴリラの社会から考える~ 」という、山極さんの講演の動画です。類人猿の社会では、「弱いものから強いものに食べ物を要求する」ことや、ミラーニューロン、共感と同情、言語に関する説明なども非常に興味深いですね。進化の過程で人間が獲得してきたことが、現代社会でどうなろうとしているのか。最後のところは、社会学とも結びついてくるように思います(もちろん、このような山極さんのような視点から現代社会を批判的に捉えることに対して、逆に批判的な人もいると思います)。こちらの講演もご覧ください。

海外からのメール

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ushuaia6a_(js).jpg)

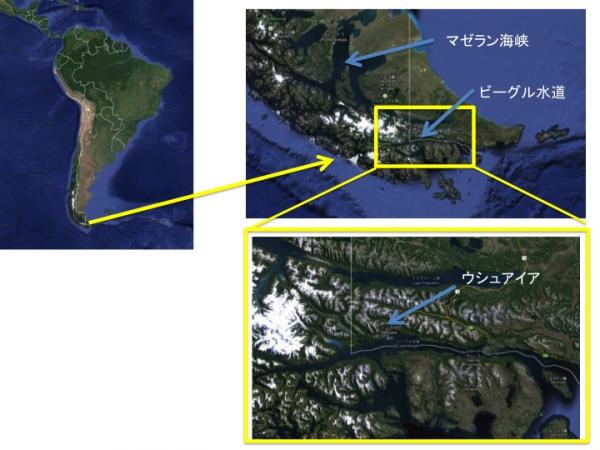

▪︎長年の研究仲間である畏友・谷内茂雄さんからe-mailが届きました。谷内さんの勤務先は京都大学生態学研究センターで、彼とは、職場も近く(生態学研究センターも龍大社会学部も最寄駅瀬田…)日常的にいろいろやり取りをしているわけですが、今回は地球の裏側、南米の最南端、フエゴ島にあるウシュアイアという都市からe-mailが届いたのです。フエゴ島といえばマゼラン海峡で有名ですね。しかし、谷内さんがいるウシュアイアは、フエゴ島でもビーグル水道に面しています。世界最南端の都市です。ビーグル水道とは、進化論のチャールズ・ダーウィンが、ビーグル号による地球一周航海(1831〜1836年)の時に通過した水路のことです。

▪︎そのようなことはともかく、ウシュアイアってどんな街なのかなと思い、Wikipediaで調べてみました。トップの写真は、ウィキメディア・コモンズから拝借したものです。とても美しい街じゃないですか。背景のそそり立つ山がすごいですね〜。このウシュアイアは、フエゴ島国立公園観光の基地となっています。観光用の南フエゴ鉄道もあるらしく、「おもわず、いいな〜…」とつぶやいてしまいそうですが、谷内さんは仕事で来ているのです。

▪︎谷内さんは、推薦を受けてIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)の統合報告書の執筆者をされています。昨年のオランダに続き今回は2回目になりますが、国際的な会議やワークショップになるので移動がとても大変そうです。このウシュアイアには、日本から2日かかったそうです。また、せっかく風景の良いところなのですが、報告書を執筆するためのワークショップや会議が続き、ホテルで合宿をするように仕事をするらしいのです。私などは「なんだかな〜、せっかく景色の良いところに来たのに」と思ってしまうのですが。谷内さんには帰国後、この合宿での生物多様性に関する議論に関して、とくに生物多様性と、空間スケールや環境ガバナンス等々との関係について、どのような議論が行われているのか、いろいろ教えてもらう予定です。というのも、そのような議論は、谷内さんや私も参加している総合地球環境学研究所の流域管理に関するプロジェクトとも関連しているからです。

「近江会」

▪︎昨日は、教授会のあと、学部懇親会「近江会」が開催されました。「近江会」は、5月・12月・3月の年3回開催されます。今回の会場は、京都にある「フォーチュンガーデン」でした。大変雰囲気のある建物でした。というのも、このビルは、もともと、「関西建築界の父」と呼ばれた武田五一の設計による島津製作所のビルだったからです。しかも、雰囲気に加えて、お料理も美味しくいただくことができました。幹事の皆さんに感謝したいと思います。

▪︎昨日は、定年退職される3人の先生方(コミュニティマネジメント学科)の送別会でもありました。3人の先生方には、お一人お一人にご挨拶をさせていただきました。学部の運営にいろいろご尽力いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。お3人の先生方は、ご退職後もそれぞれに素敵な目標をお持ちです。前向きに、楽しみながら、目標をもって…素敵なことですね。

▪︎昨日は、定年退職される3人の先生方(コミュニティマネジメント学科)の送別会でもありました。3人の先生方には、お一人お一人にご挨拶をさせていただきました。学部の運営にいろいろご尽力いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。お3人の先生方は、ご退職後もそれぞれに素敵な目標をお持ちです。前向きに、楽しみながら、目標をもって…素敵なことですね。

▪︎ところで、研究科長をしているため、「近江会」では最後の挨拶をすることになっています。宴会の開始時には、学部長が素面できちんと真面目に挨拶をされるのですが、最後の私の挨拶はすでに宴会のアルコールで出来上がった状態ですので、毎回、かなり「くだけた感じ」の挨拶で許していただいています(これは仕方がありません…)。昨晩は、鶴田浩二さんの「傷だらけの人生」の歌謡曲の話しから挨拶を始めました。

▪︎1970年の昭和の歌謡曲に「傷だらけの人生」があります。俳優である鶴田浩二さんがリリースしたシングルです。1970年といっても、お若い方たちはわかりませんね。大阪万国博覧会が開催された年です。万国博覧会以外にも、いろんな出来事がありました。 日本航空機よど号ハイジャック事件がおきました。第64回臨時国会(公害国会)が招集され、 初の公害メーデーも実施されました。大学のなかでは学生運動が停滞し、いわゆる内ゲバを繰り広げるような状況になっていました。まあ、そのような時代に、鶴田浩二さんの「傷だらけの人生」はリリースされたのです。「傷だらけの人生」の冒頭、鶴田さんは歌うまえに台詞を語ります。大変有名ですが、1番の台詞の最後は「今の世の中、右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」です。

▪︎鶴田さんの「傷だらけの人生」は大ヒットしました。その歌詞は、当時の世相といいますか、人ひどの気持ちを反映していたのかもしれません。とはいえ、1970年を過ぎても日本の社会はそれなりに安定していました。その1970年から45年が過ぎました。現在、超高齢社会、人口減少社会、自治体の消滅…明るい未来が語られることはありません。18歳人口も、2018年から急減します。18歳人口は、戦後2回目のピークだった1992年の60%までに減少しているそうです。しかも、大学の数は増えています。全体の入学定員は増加が続いています。大学は厳しい大学間競争のなかでもがき苦しんでいます。18歳人口が減少することはわかっていたことではありますが、いよいよ本当に「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」のなかでの生き残りをかけて闘う時代に突入してしまいました。私が勤務する社会学部でも学部改組を行いますが、これは学部改革の第一歩でしかありません。また、学部単体の改革だけで、これからの競争を生き残れるとも思えません。「この大学での学ぶことの魅力はここだ!!」ということを、大学全体としてアピールできなければ生き残れないと思います。もちろん、こういうことはこれまでも繰り返し言われてきました。しかし、大学という組織は大変保守的な組織です。なかなか社会の環境の変化に適応できません。環境の変化に適応できない組織は滅んでいきます。しかし、教職員が死に物狂いの努力をしたときに、「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」状態のなかでも、「前方」には小さいけれども確かな灯りが見えてくるのではないかと思うのです。そして、「うちが潰れることはないやろう」、「自分が退職するまでは大丈夫やろう」という考え方がもしあるとすれば、それはかなり困ったことだなと思うのです。

▪︎鶴田さんの「傷だらけの人生」は大ヒットしました。その歌詞は、当時の世相といいますか、人ひどの気持ちを反映していたのかもしれません。とはいえ、1970年を過ぎても日本の社会はそれなりに安定していました。その1970年から45年が過ぎました。現在、超高齢社会、人口減少社会、自治体の消滅…明るい未来が語られることはありません。18歳人口も、2018年から急減します。18歳人口は、戦後2回目のピークだった1992年の60%までに減少しているそうです。しかも、大学の数は増えています。全体の入学定員は増加が続いています。大学は厳しい大学間競争のなかでもがき苦しんでいます。18歳人口が減少することはわかっていたことではありますが、いよいよ本当に「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」のなかでの生き残りをかけて闘う時代に突入してしまいました。私が勤務する社会学部でも学部改組を行いますが、これは学部改革の第一歩でしかありません。また、学部単体の改革だけで、これからの競争を生き残れるとも思えません。「この大学での学ぶことの魅力はここだ!!」ということを、大学全体としてアピールできなければ生き残れないと思います。もちろん、こういうことはこれまでも繰り返し言われてきました。しかし、大学という組織は大変保守的な組織です。なかなか社会の環境の変化に適応できません。環境の変化に適応できない組織は滅んでいきます。しかし、教職員が死に物狂いの努力をしたときに、「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」状態のなかでも、「前方」には小さいけれども確かな灯りが見えてくるのではないかと思うのです。そして、「うちが潰れることはないやろう」、「自分が退職するまでは大丈夫やろう」という考え方がもしあるとすれば、それはかなり困ったことだなと思うのです。

大津魚忠で「みずとりの会」

▪︎話しが前後しますが、土曜日の「北船路野菜市」の後、中心市街地の京町通りにある「魚忠」さんに行きました。「魚忠」さんの建物は、国の「登録有形文化財」に認定されています。明治38年(1905年)に、呉服商の店舗兼住宅の町家として建てられたものなのだそうです。また、庭は、近代日本庭園の先駆者とされる作庭家である7代目・小川治兵衛(屋号:植治)の作庭なのだそうです。無鄰庵・平安神宮・円山公園等の国定名勝指定庭園を作庭されたことで名高い方なのだそうです。「…なのだそうです」と続きますが、小川治兵衛さんのお名前程度しか存じあげなかったものですから。教養がまったく足りませんね。

▪︎話しを元にもどします。なぜ、「魚忠」さんにお邪魔したかというと、瀬田キャンパスにある「放送大学」の卒業生の皆さんの親睦の集まりが開かれたからです。「みずとりの会」といいます。最高齢は85歳、一番お若い方は55歳だったかと思います。様々な年代の方たちが放送大学を卒業されたあとも、集まって親睦を深めておられるのです。なぜ「みずとりの会」なのかというと、「酒」とい感じを部首と旁(つくり)にわけると、「さんずい」と「酉」になります。「さんずい」は水の意味、「酉」は「とり」です。ということで、「みずとりの会」なのです。お酒の好きな方たちが集まっておられるのですね。

▪︎私は、こちらの会の冒頭で簡単に「北船路米づくり研究会」のお話しをさせていただきました。素朴な学生の活動から始まった研究会が、いろいろんなご縁をいただくことなので、純米吟醸無ろ過生原酒/純米吟醸酒「北船路」をプロデュースするに至ったことをお話しさせていただきました。皆さん、大変真剣にお話しをお聞きいただきました。私の話しはさておき、その後は、参加された皆さんとともに「魚忠」さんの美味しいお料理と「北船路」をいただきました。会が終わったあとは、「北船路」を醸造されている平井商店さんにご案内して、皆さんにお買い求めいただきました。販売促進活動です。

第35回「北船路野菜市」

▪︎昨日は、第35回「北船路野菜市」でした。今回は少なめの出荷でしたが、野菜市、賑わいました。この賑わいですが、その日の天候によって左右されます。なかなか難しいものです。この日は、ネギ、ジャガイモ、ブロッコリー、ホウレンソウ、コマツナ、大根、白菜、ミズナ、聖護院大根、タマネギ、サトイモ、ネギ、餅等が出荷されました。爆発的な人気というわけではありませんが、いつも来てくださる常連のお客さんが増えてきました。そういう方には、「今日は、せんせー、きてはるのやな」とからかわれたりします。時々、仕事の関係で野菜市に来られないときがありますのでね…。皆さん、よく見ておられます。

▪︎大津市の中心市街地は高齢化率の高いところです。老夫婦お2人、あるいはお1人住まいの方も多く、スーパーマーケットのように小分けにしていないので、そういう方たちには量が多すぎるかもしれません。それでも、お買い求めくださいます。野菜の質に期待していただけているようです。ありがとうございます。また、毎回、少しだけでもお買い求めいただいている方もいらっしゃいます。なにか、学生たちをいつも気にかけてくださっているようで、ありがたいです。実際、学生たちを励ましてくれる方たちがたくさんおられます。

▪︎少しずつではありますが、代々の学年の学生たちは、この野菜市の開催の仕方を工夫してきました。その積み重ねのなかで、現在のシステムができあがりました。現在は、協力農家ごとにカゴを用意し、そのカゴに生産された野菜を入れて出荷していただいています。またカゴには、生産者である農家の方の簡単なプロフィールが書いてあります。少しでも、生産者の気持ちが消費者の皆さんに伝わるようにと努力しています。

「北船路米づくり研究会」の研修

▪︎2月1日に、「北船路米づくり研究会」の研修会が開催されました。場所は、私たちの活動している集落・北船路のお隣り、南船路にある「BSCウォータースポーツセンセター」です。研修会では、「BSCウォータースポーツセンター」の 井上校長から、今年の夏に開設される和邇の道の駅「妹子の郷」についてご説明いただくとともに、この道の駅を拠点として、この地域を活性化していくための課題について、いろいろご教示いただきました。井上校長は、「妹子の郷」の指定管理者である志賀観光協会の会員で、夏の開業に向けて準備にあたっておられるのです。井上校長の講義のあとは、研究会の顧問である吹野藤代次さんからも、丁寧にご説明いただきました。

▪︎2月1日に、「北船路米づくり研究会」の研修会が開催されました。場所は、私たちの活動している集落・北船路のお隣り、南船路にある「BSCウォータースポーツセンセター」です。研修会では、「BSCウォータースポーツセンター」の 井上校長から、今年の夏に開設される和邇の道の駅「妹子の郷」についてご説明いただくとともに、この道の駅を拠点として、この地域を活性化していくための課題について、いろいろご教示いただきました。井上校長は、「妹子の郷」の指定管理者である志賀観光協会の会員で、夏の開業に向けて準備にあたっておられるのです。井上校長の講義のあとは、研究会の顧問である吹野藤代次さんからも、丁寧にご説明いただきました。

▪︎お2人からの講義と説明のあとは、「妹子の郷」をどう盛り上げていくのか…ということをテーマにワークショップを開催しました。また、ワークショップのあとは、それぞれのグループの議論の成果を発表しました。井上校長からは、講評をいただきました。研修にあとは、お世話になっている「農事組合法人北船路福谷の郷」の組合長にもご参加いただき、交流会を行いました。この研修会を境に、4年生は「北船路米づくり研究会」から引退することになります。3年生の皆さん、4月から新しく配属になる後輩のゼミ生をうまく指導して、研究会の活動を盛り上げていってください。

2014年度脇田ゼミ「卒論発表会」

▪︎恒例の「卒論発表会」、2月3日に無事終了しました。今年は、例年と比較して、卒論指導に苦労しました。例年も苦労していますが、さらに大変だったという気がします。信じていただけるかどうかわかりませんが、卒論指導は体力勝負のところがあります。

▪︎私のゼミは、一人一人がフィールドワークをする約束になっています。ところが、就職活動が長引いたり、知らない人に会いにいくことがかなりブレッシャーになるのか、なかなかフィールドワークにいけないのです。困りました。フィールドワークの結果を、一人一人面談をして報告してもらうことも丁寧にやってきました。そこで、いろいろ質問をしたり、アドバイスをしたりするのです。そして、またフィールドワークにむかわせるわけです。しかし、私自身が歳をとってきたこともあり、大学のいわゆる学内行政の仕事も多く、以前のように学生の指導にたくさんの時間を割くこともできません。面談の設定にも、とても苦労しました。

▪︎さらに、書き上げた原稿を添削することにも、かなり体力を使いました。もっと早く提出してくれれば、私も余裕をもって添削することができますが、年末から正月にかけて集中されると…非常に辛いものがありました(これは、例年のことではありますが…)。本当は、11月末に第一次草稿を提出する約束になっていたのに…。学外の方からは、「どうしてそんなに甘やかすのですか。そういう学生は自分が悪いのだから、留年させるべきです」というご意見もいただきますが、11月末に第一次草稿提出というのはゼミ内の約束事であり、学部で決められた締め切りには間に合っているわけですから、そういうわけにもいきません。私自身はきちんと卒業させることが、私の仕事ですから。まあ、とにかく、次のゼミ生からは、またやり方を変えなければなりません。

▪︎以下が、脇田ゼミ10期生の卒業論文の題目です。

磯部大輔:「『株式会社黒壁』のまちづくりにみるネットワーク構築-『長浜人の地の酒プロジェクト』の事例をもとに-」

上田麻央:「地域活性化事業におけるネットワーク課題-京都府向日市の 『京都激辛商店街』を事例に-」

梅村実:「地方鉄道と沿線コミュニティの相互アプローチ-京阪大津線の事例をもとに-」

河野佑城:「体験型観光における地域住民の役割-『南紀州ほんまもん体験』の事例をもとに-」

齊藤翔太:「高齢者を支える地域コミュニティの取組見-滋賀県-東近江市永源寺地区『生活支援サポート絆』の事例をもとに」

坂上寛至:「総合地域スポーツクラブが果たす役割-『くさつ健・交クラブ』をもとに-」

坪井佑馬:「企業による地域貢献のあり方」

竹内健治:「平成の大合併と地域スポーツイベント-『琵琶湖ジョギングコンサート』の事例をもとに-」

靍井志帆:「大阪市旭区千林商店街『1000ピースプロジェクト』にみる商店街活性化-まちのファンを増やし、商店街の賑わいづくりへつなげる取組み-」

寺瀬誠晃:「世界農業遺産が地域の将来にもたらす可能性-世界農業遺産『能登の里山里海』を事例に-」

冨田祥代:「生活改善グループ・直売所での活動に見る農家女性のエンバワーメント-大阪府茨木市見山地区の事例をもとに-」

鳥居俊克:「草津市中心市街地における活性化への取組み」

光定大輔:「『北之庄沢を守る会』による環境保全活動について-滋賀県近江八幡市北之庄町の活動を事例に-」

柳原亮一:「農産物直売所のコミュニケーションについて」

山科成矢:「阪神尼崎駅前商店街の振興と新たな事業戦略-「株式会社TMO尼崎」の活動をもとに-」

吉永涼:「子どもの活動団体がもたらす地域への効果-滋賀県高島市の事例をもとに-」

▪︎昨年の卒論発表会のエントリーに、こういうことを書きました。

私はゼミ運営の最終的な目標を、「ここまでやったぞ!」と自分で納得のいく卒業論文を執筆し、自信をもって卒業していくことにおいています。ですから、卒論指導は時間をかけて丁寧におこないます。個別面談を重視します。また、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらうことにしています。もちろん、個別面談を通して指導・支援しますが、基本的には、自分自身の力で調査をしなくてはいけません。必然的に、ゼミ生にとっては、卒論は「大きな壁」になります。この「大きな壁」を乗り越えてもらうことで、各自に成長してもらうことが私の卒論指導のねらいのひとつでもあります。

▪︎今年の4年生は、卒論の調査と執筆で、どこまで頑張ることができたかな…と一人一人の顔を思い浮かべています。卒論の評価は、あらかじめ提示してある基準にもとづき粛々と行いますが、成長のプロセスは人それぞれです。そつなく要領よく卒論を書き上げたとしても、本気になって取り組み「ここまでやったぞ!」という確信をもつことができていないのであれば、私としてはとても残念としか言いようがありません。学生の指導って難しいですね。

▪︎卒論の題目の多くが、地域再生、地域活性化に関するものです。全員、フィールドワークのさいには、何人もの方達に丁寧にお話しを伺わせていただています。卒論のためにやってくる学生を一人一人に対して、地域の皆さんは、どうしてそこまで丁寧に話しをしてくださるのか。丁寧に対応してくださるのか。もう一度、しっかり考えてみてほしいと思います。卒論発表会の最初と最後には、このようなことも含めて、私からの「最後の話し」をしました。次に4年生と会うのは、卒業室の日になります。卒業式の日には、ほとんど話しをしている時間がないからです。はたして、教員である私の思いが伝わったでしょうか。

第34回「北船路野菜市」

▪︎先週の土曜日、第34回「北船路野菜市」を開催しました。厳しい寒さのなかで、お客さんの出足はイマイチの状況のなか、学生たちは頑張って野菜市に励みました。ご苦労様でした。

▪︎先週の土曜日、第34回「北船路野菜市」を開催しました。厳しい寒さのなかで、お客さんの出足はイマイチの状況のなか、学生たちは頑張って野菜市に励みました。ご苦労様でした。

▪︎この日は、配達もありました。安納芋と柚子の配達です。野菜市を開催している商店街の、そのお隣の商店街にある果物店の奥様から、「安納薯と柚子が欲しいのだけど、村で残しておられないでしょうか」とのご相談がありました。学生に伝えたところ、いつも協力してくださっいる農家と連絡をとり、まだ倉庫に保管してある安納芋や、木にまだ成ったままになっていた柚子を譲ってくださることになりました。後者の柚子については、ジャムやスイーツの材料に使うのだそうです。「滋賀県大津市北船路産」という情報をつけて商品にしてくださることになりました。ありがとうございます。

▪︎野菜市は土曜日ですが、月曜日には北船路の集落で、海老芋の勉強会が開催されました。以下は、この勉強会に参加したリーダーの学生が、facebookにアップしたレポートです。

▪︎野菜市は土曜日ですが、月曜日には北船路の集落で、海老芋の勉強会が開催されました。以下は、この勉強会に参加したリーダーの学生が、facebookにアップしたレポートです。

本日は、北船路公民館で協力農家の方を含む数名の北船路の農家さん対象にえび芋の栽培方法の勉強会が行われ、参加させていただきました。講師として、滋賀県の農産普及課 普及指導担当の駒井さんが来てくださり、様々な地域の事例をもとにお話してくださいました。皆さんとても熱心に話を聞いておられ、農家さん同士の情報交換も盛んに行われていました。自分自身も大変勉強になりました。次回のえび芋の収穫(冬頃)がとても楽しみです!

▪︎海老芋は、里芋のひとつの品種ですが、里芋よりも長めですこし曲がっており、その表面に横縞がありることから、まるでエビのようだということで海老芋と呼ばれてきたようです。普通の里芋と比較して、味やねばりも里芋よりも上等で、また煮崩れしにくいことから、高級食材として扱われています。北船路の農家の皆さんは、この海老芋を北船路の特産品にしようと勉強会を始められたのです。これまでも、個人的には、個別にいろいろ努力をされてきましたが、今回は複数の農家の皆さんが一緒になって連携として取り組んでいかれるようです。「北船路米づくり研究会」としても、海老芋のプランド化に少しでも貢献できればよいなと思っています。研究会では、大津や京都の飲食店や料亭と連携をしていますので、そのルートで北船路産の海老芋をアピールするお手伝いができればと思っています。