スカイランタンin中央小学校

■龍谷大学社会学部社会共生実習のプロジェクト「地域エンパワねっと中央」で頑張ってきた学生チーム「響(ひびき)」の皆さんが、大津市中央学区の地域の皆さんと取り組んだ「スカイランタンin中央小学校」、無事に終了しました。素敵なイベントになって、小学生、保護者の皆さん、校長先生、皆さん喜んでくださいました。コロナ感染で様々な地域イベントが中止になる中、年度末に素敵な思い出を作ることができました。

■地域の方から「100点満点で何点ぐらい?」と質問されて、学生の皆さんは「60点ぐらいかと思います」とえらく謙虚に自己評価していましたが、「95点はいくやろ。みんな感動してはったし」と褒めていただけました。私からすれば95点は褒めすぎかなと思いますが、学生の皆さんはしっかりと達成感を実感できたのではないかと思います。また、そのような達成感も、地域の方達からご支援をいただけたからだと実感しているでしょう。

■スカイランタンは、通常のランタンとは異なり、LEDの小さなライト(5色)を入れた丈夫な風船にヘリウムガスを入れ、それを和紙で作った直方体のカバーで覆っています。また、凧糸と錘がついていて飛んでいかないようになっています。

■ランタンには、それぞれの方の願い事を書いた短冊がはりつけてあります。ある小学校3年生くらいの女の子の願い事は、「おばあちゃんが、長生きできますように」でした。あゝ、素敵だな〜と感動しました。おばあちゃんのことが、大好きなんだな〜。この願い事に、横にいたおかあさんも驚いておられました。

■以下は、中央学区の子ども会育成連絡協議会の会長さんによるfacebookへの投稿から引用させていただきます。

昨日は、龍谷大学エンパワねっとの学生たちが6年生最後と思い出にと、スカイランタンをあげよう!と計画をしてくれたので子育連と一緒に開催しました。初めての事なのでどうなるか心配でしたがとても綺麗なイベントになりました。保護者の方々も参加していただき(すごい綺麗だった。何か感動したわ。)と言っていただき嬉しかったです。

当日雨が降ったり止んだりで肌寒かったけとみんな素敵な笑顔でした。

スカイランタンのイベント

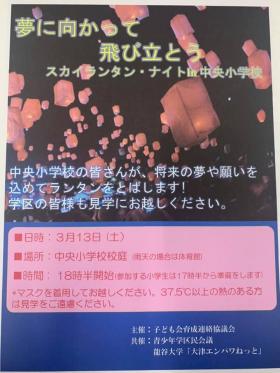

■明日、こんなイベントを、「大津エンパワネット」の学生の皆さんが、地域の皆さんと一緒に開催します(社会学部・社会共生実習、授業科目名は「地域エンパワねっと」)。「夢に向かって飛び立とう スカイランタン・ナイトin中央小学校」です。今年度は、コロナ感染拡大のため、例年、中央学区の地域の皆さんが、学区の子どもたちのために取り組んでいる様々なイベントの多くが中止になりました。「このままだと、子どもたち、地域での思い出がないままになってしまう…」。今年度「大津エンパワねっと」を履修した学生の皆さん、このようなお話を地域の皆さんからうかがって、「スカイランタンやってみませんか」と提案したのです。そして、地域との共催でこのイベントに取り組むことになったのです。地域の皆さん、ありがとうございます。いつも、学生の成長を期待してくださっている地域の皆さんに、心より感謝したいと思います。

■明日、こんなイベントを、「大津エンパワネット」の学生の皆さんが、地域の皆さんと一緒に開催します(社会学部・社会共生実習、授業科目名は「地域エンパワねっと」)。「夢に向かって飛び立とう スカイランタン・ナイトin中央小学校」です。今年度は、コロナ感染拡大のため、例年、中央学区の地域の皆さんが、学区の子どもたちのために取り組んでいる様々なイベントの多くが中止になりました。「このままだと、子どもたち、地域での思い出がないままになってしまう…」。今年度「大津エンパワねっと」を履修した学生の皆さん、このようなお話を地域の皆さんからうかがって、「スカイランタンやってみませんか」と提案したのです。そして、地域との共催でこのイベントに取り組むことになったのです。地域の皆さん、ありがとうございます。いつも、学生の成長を期待してくださっている地域の皆さんに、心より感謝したいと思います。

■もちろん、学生の皆さんはこういうイベントを実施した経験がありません。このような経験は初めてです。そのため、思いだけが先行してしまい、どこから手をつけて良いのやら…ということになってしまいます。なかなかエンジンが暖まりません。チームで取り組むのですが、そのような経験もあまりありません。ここで、教員の側から学生の皆さんに「こうやるんやで」と最初から指示してしまうと、長い目で見て学生の皆さんのためにはなりまん。

■「こうすればうまくいくと教えてくれたら、やる気スイッチ入るんですけどね」みたいな学生さんも時々います(今年度の「エンパワ」の学生さんではありませんけどね)。教員に指示してもらうと、自分で責任を負うこともなく、安心して、ストレスなしに取り組めるのでしょう(それでもストレスはあるかもしれないけれど)。でもそうすると、「大津エンパワねっと」の教育目標とは違ってきてしまいます。小さくても良いから、地域の皆さんとの連携の中で「課題発見×課題解決」を進めて、地域の皆さんと一緒に成果を生み出し共有することが、「大津エンパワねっと」の目標ですから。

■いろんな人の協力を得たり、いろんな人と調整したり交渉したりすること。私の知る限り、学生の皆さんはあまり得意でありません。そのような協力・調整・交渉を行うにも、きちんと企画書をまとめないといけませんし、費用の見積もりもしなくてはいけません。それができなければ、まちづくりのイベントは実施できません。もちろん、こういうのは、ある意味「慣れ」なのでしょうが、初めての経験となると、とってもストレスを感じることになるのでしょう。ただ、ストレスを感じるかもしれないけれど、何もストレスのないところでは、おそらく、自分の中に眠っている力を引き出すことは難しいのではないかと思います。そのように、「昭和のおじさん」である私は思います。若い教員の皆さんだと、また違うことをおっしゃるのでしょうが。

■さて、学生の皆さん、今も必死のパッチで準備に取り組んでいます。この緊張感を楽しんでくれればイイなあと思います。明日は、天候も心配なのですが、なんとか頑張り抜いて、子どもたち、保護者の皆さん、地域の皆さんと一緒に、良い思い出づくりのイベントになればと思います。力を出し切って、達成感を味わって欲しいと思います。地域の皆さんには、「大津エンパワねっと」の理念をよくご理解いただき、いろいろ辛抱してくださっています。いつも感謝しかありません。ありがとうございます。

■この投稿とほぼ同じ内容のことをfacebookに投稿したのですが、そうすると2016年春に卒業したOGのNさんからコメントをいただきました。次のようなコメントです。

昨晩、ふと大津エンパワねっとで活動したことが頭をよぎり、自分のFacebookを見返していました。先生の投稿を見て、スカイランタン、なんて素敵なんだろうと、そこまで至った経緯にも感動しました。

大津エンパワねっと履修時は、本当に必死のパッチだったなぁ、と思います。

今振り返ると、もっと手際よくできたんじゃないかとかも思ったりしますが(笑)、そうやってもがいて失敗できるのって、ある意味学生の特権ですよね。

社会人になってからは、基本ミスが許されない、100点取れて当たり前の世界なので。

学生時代、大津エンパワねっとを履修してよかった!と心から思います☺️

長々と、コメント失礼しました。

■そうなんですよね。「エンパワ」で頑張った学生の皆さんは、社会人になってからNさんのように思うんです。もちろん、活動している時も達成感を感じることができるのでしょうが、「エンパワ」の面白いことは卒業してから、あとで自分の経験を反芻することかなと思います。Nさんありがとう。できれば、「エンパワ」OB・OGに、zoom等を使っていろいろインタビューしてみたいな。OB・OGの皆さん、協力してくださいますかね。

「龍谷大学東京オフィス」のTweet

■学生の皆さんに向けて書きます。

■朝起きて、ボーッとした頭で布団の中でTwitterを眺めていました。すると、龍谷大学東京オフィスのTweetが目に入りました。

最近は志望動機を拝見することも多いのですが、大切なのは自分事中心(私はこう成長したい、こんな環境で働きたい)ではなく、「会社でこんな働きができると思う」、「社会にこんな貢献をしていきたい」といった、「どう働きかけたいのか」を伝えることも忘れてはいけないなと感じることが多いです。

— 龍谷大学東京オフィス (@ryutokyo1) March 4, 2021

■私自身は、大学院に進学したので、学部生時代に就職活動というものをしていません。そなるとあまりで偉そうなことを言えないのですが、このTweetにある「私は〜」ではなくて、「会社で〜」「社会に〜」が大切だという点に共感しました。もちろん、東京オフィスの職員の方、そして私も、「自分は〜」を否定しているわけではありません。しかし、就活で出会う企業の採用担当の方達は、そういうことだけを聞きたいわけではないのです。就職活動とは、端的に言えば、自分を企業に売り込むことなのですから。相手は、「君が入社したら会社にどう貢献できるの」、「企業活動を通してどう社会に貢献できるのか」を知りたいのです。

■私は、長らく、大学で地域連携に関する仕事をしてきました。大学の地域連携の活動は教育の一環として取り組まれています。「大学に外に出て活動したい」、「自分をもっとこんな風に変えていきたい」…そういう動機があっても、もちろん良いと思います。しかし、「自分」から一歩踏み出して「地域社会」に重心を移して「地域社会に対して何ができるのか」「どんな貢献ができるのか」ということも同時に考えなければなりません。このあたりのことができるのかどうか。学生ひとりひとりが問われることになります。学外で活動していたら、予定調和的に、自分に素敵な変化が生まれるわけではありません。地域社会の中で生まれる他者(多様な地域住民の皆さん)とのつながりや関係を通して、初めて自分の変化を感じ取れるようになるのではないかと思います。もっと言えば、感じ取れるように自分自身が変化していくこと、それが成長なのだと思います。もっとも、そのような変化は、そういった他者とのつながりや関係の中に埋め込まれているので、なかなか自覚しにくいわけですけど。

■話は少し変わります。数年前、3年生のゼミで(前期)、ボランティアに関する文献を全員で講読しました。今時は少し古典的かもしれないそのような講読をあえてやってみました。すると、次のような意見が出てきました。「中学生の時にクラブ活動でボランティアをさせられましたが、もう二度と、やりたくありません」(←それは、そもそもボランティアなのか…語源的にも間違っているような)。「若者は、みんな自分の損得しか考えていないので、ボランティアとか関心がないと思います」(←龍谷大学のボランティア・NPO活動センターでは、皆さんと同じ学生が頑張って取り組んでいますよ)。そのような意見を聞いて、学生の正直でストレートな本音なのだと思いましたが、心がちょっとシュンとしてしまいました。しかし、そのような意見を述べたゼミ生も、個々の卒論の調査でいろんな方達にお世話になり、いろいろインタビューをさせていただくことになりました。自分の得になるわけでもないのに、わざわざ時間を作って丁寧に話をしてくださることを経験するわけです。卒論という個人的な取り組みではありますが、地域社会の他者と関わること中で、意識に変化が生まれていたように思います。これは、とても大切な変化かなと思います。

■学生の皆さんは、こういう変化も含めて、ご自身の成長ということについて考えて欲しいと思います。

「隣の人と協力して社会問題を解決する」(オードリー・タン氏)ことと、「地域エンパワねっと」での経験

■2020年は、世界中に新型コロナウイルスが感染拡大しました。感染を防ぐために、学生は大学に通学することも、友達に会うことができなくなり、自宅に籠る生活が続きました。「地域エンパワねっと」を履修した13期生のみならず、龍谷大学社会学部の社会共生実習の全てのプロジェクトの学生にとっても、前期はとても辛い時期であっただろうと思います。学外で活動するはずが、できなくなってしまったのですから。

■具体的な学外での活動は後期からになってしまいました。しかし、短期間であるにもかかわらず、「課題発見型×課題解決型」のプロジェクトでもある「地域エンパワねっと」の理念の通り、学生たちは地域の皆さんへのインタビューにより課題を発見し、その課題解決に向けて活動に取り組み始めることができました。ここまで頑張ってきた13期生の努力を高く評価したいと思います。また、新型コロナウイルス感染拡大により地域の自治活動が滞る中でも、きちんと学生を支えくださった地域の方々には心よりお礼を申し上げたい。と思います。

■ところで、この新型コロナウイルス感染を台湾で封じ込めた中心人物のことをご存知でしょうか。昨年から、日本でもよく知られるようになりました。台湾政府の行政院政務委員のオードリー・タン氏です。彼女は、自著の中で次のようなことを述べています。「隣の人よりも少し上手にできたことに達成感を求めるよりも、隣の人と協力して社会問題を解決することのほうが、私は喜びの度合いが大きいと思います」。他者との比較や競争ではなく、自分と他者を含めた「私たち」=「公共の利益」のために他者と共に協働することの方が、より大きな喜びが得られるというのです。

■私は、このような指摘に、人が幸せに生きていくためのヒントが簡潔に述べられているように思います。そして「地域エンパワねっと」の活動とは、オードリー・タン氏のいう「隣の人と協力して社会問題を解決する」活動そのものなのではないかと思います。小さな課題解決に向けての、ささやかな活動であるかもしれないけれど、そこでの経験は個々の学生の将来に必ずつながっていくはずだと思っています。

■この「隣の人と協力して社会問題を解決する」ということに関連して、大変個人的なことですが、もう少しだけ書いておきたいことがあります。最近、「エンパワ4期生」のHさんから近況報告が届きました。Hさんたちが「エンパワねっと」で取り組んでいた「まちづくりカフェ」の活動のことを、たまたま懐かしく思って私がfacebookに投稿したのを読んで、ご本人が連絡をしてきてくれたのです。

■ Hさんは、昨年、まちづくり関連の企業に転職しました。念願であったまちづくりの仕事に関われているので日々充実していると私に伝えてくれました。また、今の仕事に「地域エンパワねっと」の時の経験がつながっていると感じているとも伝えてくれました。時々、「地域エンパワねっと」の活動を思い出すそうです。少しお世辞が入っているのかもしれませんが、おそらく、ぼんやりとではあるにしろ、学生時代に「地域エンパワねっと」の活動に取り組みながら、「隣の人と協力して社会問題を解決する」ことが自分の幸せにもつながっているということにHさんは気がついていたのだと思います。13期生の諸君はどうでしょうか。Hさんのような気づきを実感してくれているでしょうか。

■このようなこと↑をfacebookにも投稿したのですが、facebookでは、すぐに反応して2人の方がコメントをくださいました。お2人とも「地域エンパワねっと」のOBです。Hさんと同期、4期生のNくんと、5期生のSくんです。ちょっと驚きました。お2人ともfacebookを熱心にやっているわけではありません。今日は、たまたま私の投稿を読んでくださっただけなのかもしれませんが、それでも、きちんとコメントをくださったので、とても嬉しく思いました。Hさんと同期のNくんは、ご自身が卒業した後も「地域エンパワねっと」がずっと継続していることを喜んでくれました。同窓会のようなことをしてはと提案してくれました。5期生のSくんは、「楽しい思い出+多くの学びのある実習でした」とコメントしてくれました。OBとして「地域エンパワねっと」を盛り上げるために協力してくださるそうです。とても有難い事です。嬉しいな〜。

■facebookへのコメント、「地域エンパワねっと」のOBの方達以外に、職員の方からもいただきました。OBの方たちからすぐにコメントが入ったことから、学生にとって印象に残るプロジェクトなのだなあとの印象を持たれたようです。ただ、コメントをくださったOBの皆さんと現役生では、8〜9年時間が経過しています。カリキュラムも、学生たちの平均的な気質や傾向、学生のライフスタイル自体も変化しているように思います。以前よりもアルバイトの比重が学生生活の中で高まっているように思います。変化するのは当然で、社会の影響を強く受けているわけですから。しかも、コロナウイルス感染拡大の影響も大きいように思います。さて、来年度はどうなるでしょう。おそらく、「地域エンパワねっと」での経験は、卒業後、社会人となった時にじんわりと効いてくるのでないか…と思っています。このことについては、また別の投稿に書いてみたいと思います。

「大津エンパワねっと」後期報告会

■今年度4月より、地域の方々にお世話になっておりました「エンパワ13期生」が、10ヶ月あまりの活動を終えることができました。先週の土曜日のことになりますが、zoomを使って、オンラインによる「大津エンパワねっと」の後期報告会を開催することができました。

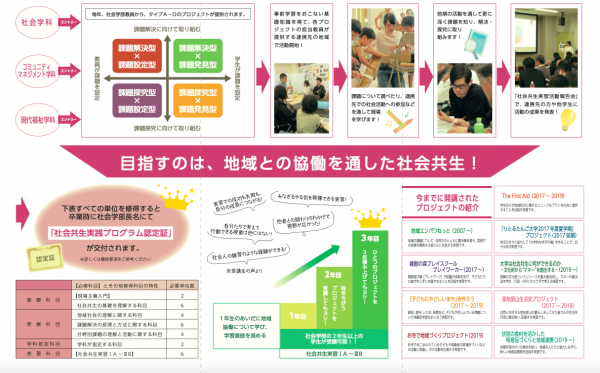

■「大津エンパワねっと」は、2007年に文部科学省の「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代GP)に採択され、大津市の中央学区を中心とした中央地区の方々、そして瀬田東学区の方々との連携の中で、その取組みを進めて参りました。そして、2016年に実施された社会学部のカリキュラム改革以降は、「大津エンパワねっと」を母体として誕生した新たな地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の中に位置付けられることになりました。旧カリキュラム時代から続いてきた「大津エンパワねっと」コース ・ 龍谷大学まちづくりコーディネーター課程も本年度で終了し、来年度からは、「大津エンパワネット」は完全に「社会共生実習」のブロジェクト(地域エンパワねっと・中央、地域エンパワねっと瀬田東)として継続される予定になっています。地域の方々との連携等、実質的なことに変化はありませんが、制度としての「大津エンパワねっと」コースは、ここで一区切りをつけることになります。「大津エンパワねっと」が現代GPとして採択された当時から関わってきた教員としては、大変感慨深いものがあります。

■ただし、今年度、「大津エンパワねっと」にとって大変困難な年度でもありました。地域連携型教育ブログラムと看板を掲げているにもかかわらず、春からの新型コロナ感染拡大により、十分に活動を展開することができなかったからです。前期は、ずっとインターネットによるオンライン授業が続きました。夏期休暇に入る直前になって、やっと学生と一緒に地域の「まち歩き」を実施することができるようになりました。もちろん、このような新型コロナ感染拡大は、大学だけではなく、地域でコミュニティ活動にも大きな影響を与えることになりました。そのような大変厳しい状況の中でも、学生たちをいろいろご指導くださった中央地区と瀬田東学区の方々には、心より御礼を申し上げたいと思います。学生たちも、なんとか自分たちなりの「課題発見」を行い、次の「課題解決」に向けての準備を進めることができそうな状況になりました。今後の、学生たちの取組みにつきましても引き続き、ご指導を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

今日の「地域エンパワねっと」

町家オフィスと阪本屋

■龍大社会学部「地域エンパワねっと」(社会共生実習)では、先週の金曜日、大津市役所の「町家オフィス」を訪問しました。この「町家オフィス」のある町家、以前は、龍谷大学町家キャンパス「龍龍」として利用させていただきましたが、その後、選挙運動のための事務所になり、現在は大津市役所の「町家オフィス」(都市計画部・都市魅力づくり推進課)として利用されています。町家キャンパス「龍龍」の時は耐震工事等や離れの改修等を行いましたが、大津市役所が「町家オフィス」を設置するにあたっては、元々の畳の部屋をフローリングのコワーキングスペースにリフォームされました。素敵な空間が生まれています。

■今回は、見学を目的に「地域エンパワねっと」の学生たちとやってきましたが、職員の方たちからこの「町家オフィス」の目的や活動内容をお聞きするうちにディスカッションが始まり、「ここをベースにして市役所とコラボした活動を展開したいと」と学生に皆さんが提案を初めました。市役所の職員の方と話が広がると同時に盛り上がりました。「エンパワねっとは楽しい❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

「地域エンパワねっと」でフィールドワーク

■先週の金曜日のことになります。龍谷大学社会学部が取り組む地域連携型プログラム「社会共生実習」のひとつ、プロジェクト「地域エンパワねっと」で活動する学生たちとフィールドワークを行いました。朝10時にJR大津駅に集合し、中心市街地をまち歩きしました。ガイド役は私です。今回でまち歩きも3回目でしょうか。京町通の和菓子屋さんを訪れたあと、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街を見学。そして柴屋町界隈を抜けて明日都浜大津に行きました。

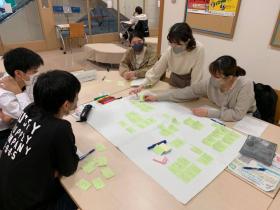

■明日都浜大津にある大津市市民活動センターでは、机をお借りしてグループワークを行いました。中央学区自治連合会の会長さんに伺ったお話を、KJ法的に整理する作業です。グループワークというと、いつも学内での作業になりますが、たまには学外でやってみるのも良いですね。議論をしながら、慣れた感じでサクサクとグループワークを進めていく学生の皆さんの様子からすると、それぞれの頭の中はだいぶクリアになってきたのではないかなと思います。

■昼食後は、中央学区市民センターで中央学区の体育振興会と子供会育成連絡協議会の会長さんにお話を伺いました。私は、学生の皆さんと会長さんたちと顔合わせができた段階で、4限の講義をしなくてはいけないため、大津駅前から大学に向かうシャトルバスに乗り、瀬田キャンパスに向かいました。聞き取り調査は、うまくいったかな。