Express Scribe

フロム鉄道の「マグカップ」

■夏期休暇に、ノルウェー旅行をしてきました。海外というと出張というおきまりのパターンなのですが、今回は完全にプライベートです。いろいろノルウェーについてエントリーしたいのですが、旅行中に撮った写真のデータが読めなくなり、現在、復旧作業中なんです。ということで、せめても…ということで、これです。フロム鉄道のマグカップです。

■夏期休暇に、ノルウェー旅行をしてきました。海外というと出張というおきまりのパターンなのですが、今回は完全にプライベートです。いろいろノルウェーについてエントリーしたいのですが、旅行中に撮った写真のデータが読めなくなり、現在、復旧作業中なんです。ということで、せめても…ということで、これです。フロム鉄道のマグカップです。

■ノルウェーの首都オスロからベルゲンという港町まで、ベルゲン急行が走っています。その途中の駅、ミュルダル駅からゾクネ・フィヨルドの港町であるフロムまで、このフロム鉄道が走っているのです。世界的に有名な鉄道です。写真が復活するかな…非常に心配です。それはともかく、そのフロムの土産物店で買ったマグカップです。カップの内側には、いろいろデータが書いてあります。このマグカップ、あまり使いすぎると、内側の文字が薄くなってしまいそうで…なかなか使えません。

■フロム鉄道に関しては、以下をお読みください。

気になるこの「OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough」!

■これまで、重いデジタル一眼レフ「CANON EOS 40D」と、「iPhone5」のカメラを使ってきました。その中間にあたるカメラを使っていませんでした。一眼レフはきれいに撮れるのですが重い。iPhone5は軽いけれど思うようには撮れない。ということで、ある方の勧めで「OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough」を購入するとに決めました。

■すでにこのブログで報告していますが、先週の火曜日(8月26日)に、昨日の「豊かな生き物を育む水田プロジェクト」の「生き物調査」に参加してきました。そこでは、私が参加してるい研究プロジェクトのリーダーと、その方の職場の同僚、2人の生態学者と一緒でした。その2人の生態学者がもっていたのは、リコーのデジタルカメラ「WG-4」でした。防水であるのに加えて、電子コンパスが搭載されていて、撮影場所の情報(気圧・高度/水深・方位)をカメラで確認できる優れものです。GPSもついています。これは、フィールドワークで活躍しそうなデジカメだと思いました。あまり深く考えずに、このリコーのデジカメを買おうかな…と思っていたのですが、知人が「OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough」のことを教えてくれたのです。いろいろ比較するうちに、こちらの方が、自分に向いているかも…と思うようになったのでした。マクロ撮影は、LEDライトガイド LG-1を使うとTG-3のほうが上かなと思いました。また、テレコンバーターやフィッシュアイコンバーターと呼ばれるレンズをつけると望遠や広角も可能になります。GPS機能の性能も、他社と比較して高そうですし。楽しみですね〜。

漬物

■昨晩帰宅すると、キッチンのテーブルの上に、こんなガラスの器が置いてありました。これで漬物ができるのだそうです。浅漬けです。漬物にする野菜に塩をもみこみ、昆布なども切って加えながら、漬け込むのでしょう。上の蓋のようなものは重しです。文鎮のように結構な重さがあります。これからの夏野菜で、美味しい浅漬けができそうです。

■昨晩帰宅すると、キッチンのテーブルの上に、こんなガラスの器が置いてありました。これで漬物ができるのだそうです。浅漬けです。漬物にする野菜に塩をもみこみ、昆布なども切って加えながら、漬け込むのでしょう。上の蓋のようなものは重しです。文鎮のように結構な重さがあります。これからの夏野菜で、美味しい浅漬けができそうです。

■先日は、梅酒をガラス瓶につけましたが、今回は漬物です。いいですね~、あとはラッキョとか梅干とか・・・。この手の類が生活のなかに増えていくと、気持ち的に豊かになるだろな~。いっそのこと、糠漬けをはじめてみますかね。もっとも糠漬けは、梅酒のようにはいけません。世話ができるかどうかが、問題になりますね~。時間的、精神的に余裕がないとね。

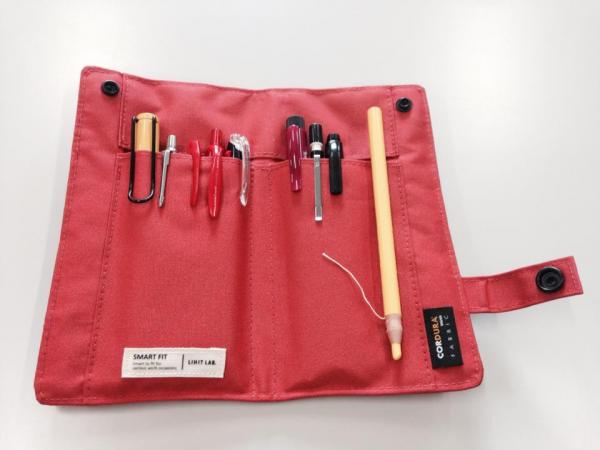

ペンケース

■親しくさせていただいている東京の建築家・秋山東一さんのブログ「aki’s STOCKTAKING」のエントリーで知りました。ペンケースです。「LIHIT LAB.」という企業の製品です。秋山さんのエントリーをみて、このペンケースに一目惚れ。ネットで購入しました。とても素敵な使い勝手、気に入りました。

■トップは、このペンケースを拡げたときのものです。左側、レミーの万年筆(イエロー)、韓国の国際会議でお土産にもらったパーカーのボールペン、赤のサインペンとボールペン、3色ボールペン、右側、鉛筆削付きキャップと鉛筆、0.9mmのシャープペンシル、黒のサインペン、黄色のダーマトグラフ。ジャケットの胸ポケットにも入る薄さですし、なおかつ、上部を裏返すとペンたてにもなります。

中国のお土産マグカップ

■先月、中国浙江省寧波市の寧波大学と、湖北省武漢市の華中師範大学を訪問しました。慌ただしい出張でしたが、日本への帰国のさい、上海浦東国際空港の免税店でお土産を購入しました。妻用のマグカップと、自分用のマグカップです。トップの写真は、自分ようのものです。

■見た目は、かつて中国でよく使われていた琺瑯(ほうろう)のように見えますが、これは陶器です。カップに描かれているイラストは、改革開放以前、中国のあちこちに掲示されていたプロパガンダポスターを模しています。改革開放のあと急激に経済発展するなかで、中国社会のなかにはものすごい経済格差が生じてしまいました。そのような状況のなかで、数年前のことですが、「貧しいけれど、平等だった」かつての中国を懐古することが流行りました。レトロブームですね。若者には新鮮な感覚だったのでしょう。このカップも、そのようなブームのなかで生産されている可能性があります。

■カップになんて書いてあるのかよくわらかなかったのですが、中国語を母国語とされる方がfacebookで教えてくださいました。「植えるのは牧草ではなく,悩みです」という意味なのだそうです。あまり意味がよくわかりませんね。冒頭の「姐」という字は、「ねえさん」という意味もあるのですが、「私は」と訳したほうがよいようです。

【追記1】■このマグカップに書いてある中国語のことについて、別の方がfacebookを通して教えてくださいましたて。わざわざ調べてくださったようです。この言葉、中国のネット上のゲーム「QQ農場(Happy Farm)」に関係している表現なのだそうです(日本のネットにあるゲームに大変よく似ているらしいですね)。「哥种的不是萝卜,是寂寞。」というのもあるのだそうです。「植えてるのは大根じゃなくてもの寂しさだ、牧草じゃなくて悩みだ」。悩みや寂しさ…なにか中国の若者の心情を垣間みるような気もします…。チャンスがあれば、中国に詳しい人にもう少し聞いてみたいと思います。

【追記2】■中国の人たちからみたとき、「なんでこんな言葉がマグカップに書いてあるの?」ということなのかもしれません。ひょっとすると…。時々、外国でひらがな混じりの日本語をプリントしたTシャツを来ている人たちがいるようですね。ネット上でみることがあります。そのとき、そこに書いてある日本語に関して「なんで…??」と思うことがあります。意味は理解できるのですが、なんでそれがそのTシャツに書いてあるのか、理解できない…。着ている人は、なんとなくその文字やデザインの雰囲気を楽しんでいるのでしょう。今回は、それと逆のパターンでしょうかね。Googleの画像検索で、「日本語 Tシャツ」と入力して検索すると不思議なTシャツを着た外国人がたくさん…。

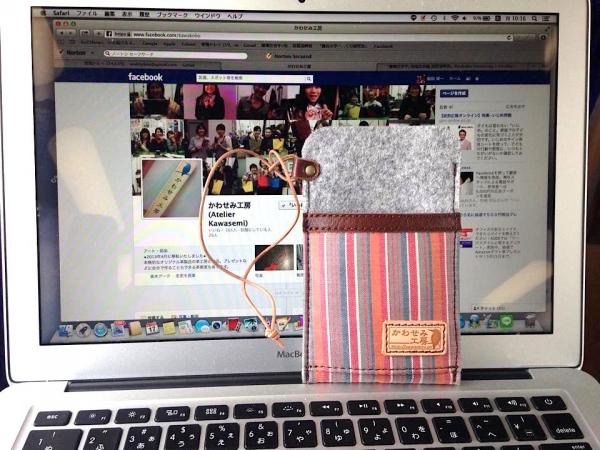

「かわせみ工房」のスマホケース

■昨日は、週1回の老母の生活介護の日でした。介護の日は、大阪の梅田を通過します。facebookをみると、いろいろお世話になった橋田健司さんが、梅田の阪急デパートにおられることがわかりました。橋田さんは、皮革を使ったクラフト作家。野洲市に「かわせみ工房」というお店を経営されています。昨日は、阪急デパートの10階で開催されていたステーショナリーマーケットに出店されていたのです。

■橋田さんのお店に初めていったのは、「かわせみ工房」がまだ大津市にあったころです。特注で老眼鏡のメガネケースを作っていただきました。そのあとは、デジカメ用のストラップ、スマートフォンのストラップ、そしてキーケース等々、橋田さんの作品を買わせていただいています。また、他社の鞄の修繕もしてもらいました。今回については、目についた素敵なスマホケースを購入させていただきました。フェルトと革のスマホケース。ポケットもついていて、そこにコードなども入れることができます。ひさしぶりにお会いした橋田さん。お元気にされていました!! トップの画像は、そのスマホケースと、AirMac13でみたfacebookの「かわせみ工房」を重ねて撮ったものです。

京都タワー

■先日からご紹介しているiPhone5の水彩画アプリ「Waterlogue」。私、ちょっとはまってしまいました…。続けて同じアプリの話題で申し訳ありません。こんどは、「京都タワー」です。昨日は、京都駅を経由して18時半から深草キャンパスで会議でしたから、夕方の18時頃だったでしょうか。京都タワーはすでに照明をあびていました。京都タワービルも含めて、駅周辺のビルの部屋にも明るくなっていました。

■先日からご紹介しているiPhone5の水彩画アプリ「Waterlogue」。私、ちょっとはまってしまいました…。続けて同じアプリの話題で申し訳ありません。こんどは、「京都タワー」です。昨日は、京都駅を経由して18時半から深草キャンパスで会議でしたから、夕方の18時頃だったでしょうか。京都タワーはすでに照明をあびていました。京都タワービルも含めて、駅周辺のビルの部屋にも明るくなっていました。

■私は、狭間の時間帯が好きです。海水と淡水が入り交じるところを汽水域といいますが、時間の推移とともに風景のなかにも「汽水域」が生まれます。この

「京都タワー」をアプリで加工していた時間帯も、ちょうどそのような「汽水域」の時間帯でした。そういう風景に対する自分の思いも込めながら、思いついたときに、水彩画でサラサラっと描けたら、どんなに素敵でしょうね〜。残念なことに、そのような絵の練習をきちんと積んできていないので…。でもいつか、もっと歳をとったときにこういうふうに水彩画が描けたらいいなと思います。幼いころ、絵画教室には通っていたのです。この「京都タワー」の画像ですが、アプリでの加工に加えて、さらにAir Macでも加工しています。少しだけ、暗めの感じに仕上げました。しかし、コンピュータの技術で水彩風の画像を描くというのは、イメージとしては、人工的な旨味調味料で味付けをした料理のようでもありますね〜、やはり。

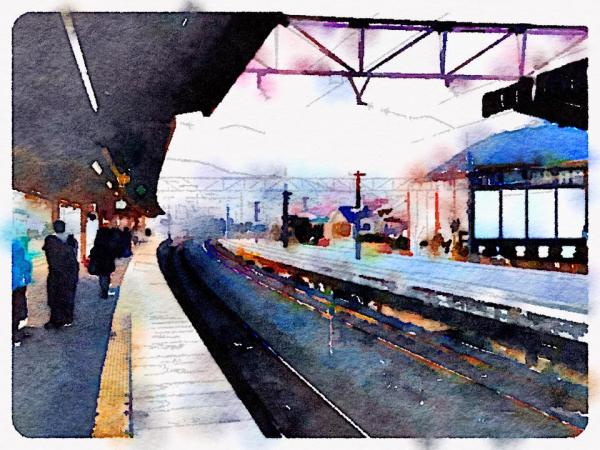

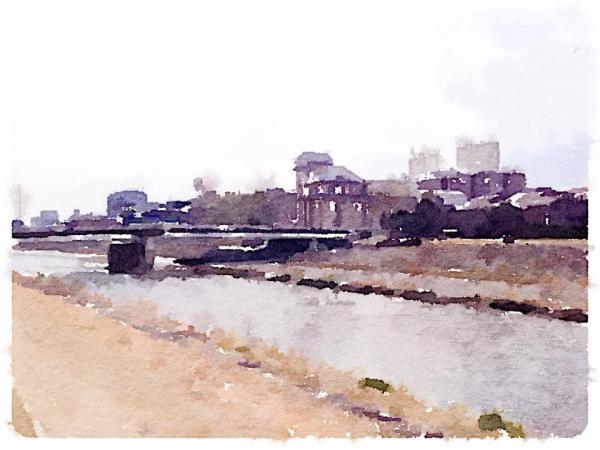

石山駅

■昨日は、午前中が社会学研究科執行部会議、午後からは事務仕事をして、院生の指導、そして夕方前に農学部設置委員会に出席するために深草キャンパスに移動というスケジュールでした。京都にむかう電車を石山駅のプラットホームで待っているとき、いつも見ている風景なのですが、ふと「そうだ、iPhone5のアプリWaterlogueで京都の風景を撮ってみよう」と思い立ったのでした。

■思ったとおり、素敵な水彩画に仕上がりました。Waterlogueは、先日のエントリーでも説明しましたように、iPhone5で撮った写真を水彩画風に加工してくれるアプリです。こんな水彩画がスラスラっと描ければよいのですが、そのような才能はありません。アプリではありますが、まるで人間が描いたように微妙な水彩画の雰囲気を再現しています。すごいな〜。夕日の反射など、「おっ…!!」と思ってしまいます。下の写真が、元になった写真です。

■こういうアプリ、たしかにすごいんですが…。また、場合によっては便利かもしれません。たとえば、年賀状にわざと使用するとか…。しかし、そうすることで、人間の能力はますます劣っていくわけでして。なにか、もっとクリエイティブな使い方できませんかね。

■こういうアプリ、たしかにすごいんですが…。また、場合によっては便利かもしれません。たとえば、年賀状にわざと使用するとか…。しかし、そうすることで、人間の能力はますます劣っていくわけでして。なにか、もっとクリエイティブな使い方できませんかね。

京都で春の予感

■今日は、『ソシオロジ』という社会学の専門雑誌の編集委員会がありました。編集委員の任期は4年間なのですが、今日が最後の編集委員会でした。編集委員会は、年に3回ほどですが、1回につき投稿論文を5〜6本、査読しなくてはいけません(A42枚ほどのコメントを書いて学術雑誌への掲載の可否を判断する)。また、他の編集委員と論文の掲載にあたって議論をすることになります。そういう意味で、なかなかハードな仕事でした。

■いつも編集委員会は、京都大学医学部の同窓会館である芝蘭会館別館で開催されてきました。最寄りの駅は、京阪電鉄の神宮丸太町駅です。地下の駅から地上に出たとき、「そうだ、iPhone5のアプリWaterlogueで京都の風景を撮ってみよう」と思ったのでした。昨日、ダウンロードしたばかりのアプリです。そのアプリで風景を撮って水彩画風に加工したのが上の画像です。どうです、なかなか素敵ですよね〜。神宮丸太町駅から地上に出ると、目の前に鴨川が流れています。今日はとても暖かい日でしたが、その雰囲気が水彩画風に加工した画像でも「春の予感」として感じられるでしょうか。