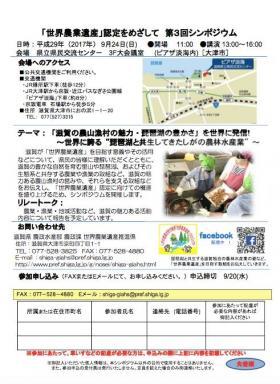

「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」の打ち上げ&「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の世界農業遺産認定を目指す決起集会」

◾️先週の木曜日のことになりますが、先日開催された「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の打ち上げと、世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の世界農業遺産認定を目指す決起集会」が、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開催されました。滋賀県庁の農政水産部の皆さんとよく飲みました。最後、何か話したような気がするけど何を話したか忘れてしまいました。まあ、聞いた皆さんも忘れているでしょうがwww。

◾️写真は、飲んだ後の集合写真です。私は4月生まれで既に還暦になりましたが、私の左右におられるお2人も同級生です。年度内には還暦に。ちなみに向かって左は、農政水産部を率いておられる部長さんです。若い方達に囲まれて、我らアラ還は幸せです。しかし、スーツの皆さんの中で、1人私は…浮いてるような。でも、とりあえず我らはチームです!!

◾️さて、滋賀県が世界農業遺産に向けて行った申請、まずは国内の一次審査は突破しました。しかし、審査はまだまだ続きます。今回の決起集会という飲み会が、ローマでの世界農業遺産認定につながる一歩となるように、引き続きアドバイザーとして、頑張っておられる職員の皆さんのお手伝いをさせていただきます。頑張った成果が実を結び「世界農業遺産」に認定されると、来年の「びわ100」では「祝・世界農業遺産認定」を祝って100kmを歩くことになります。しかし、重要なことは、むしろ認定の後の取り組みの方ですね。ローマへ通ずる道の向こうには、まだまだ次の道が伸びています。

◾️木曜日は、この打ち上げ&決起集会、そして金曜日は昨日のエントリーにも書きましたが、鉄道ファンとの交流会。飲み会が続きました。

父の日

■先日の日曜日は父の日でした。父の日の前に、大阪に暮らしている娘から「太陽のタマゴ」が届きました。高級なマンゴです。この「太陽のタマゴ」が届いたことで、「あっ、そうや父の日なんや」と気がつきました。娘も息子も、社会人になってからは、毎年、何か父の日にプレゼンをしてくれます。もちろん、誕生日や還暦のお祝いもしてもらいました。本当に、ありがたいですね。

■さて、今年のプレゼントである「太陽のタマゴ」、高級品であることはわかっているのですが、どんな風に生産しているのか、そのことを一度も考えずにパクパクと食べてしまっていました。生産地は宮崎県。宮崎県の「みやざきブランド推進本部」のホームページを覗いてみました。次のように説明してあります。

宮崎のマンゴーは、「完熟」にこだわり、樹上で熟し自然に落果したものだけをネット袋でキャッチし収穫します。一度食べたら忘れられない、トロピカルで濃厚な甘みが多くのファンを魅了しています。

どんな果物でも、母なる樹の栄養をたくさんもらっておいしくなるため、樹から離れるときが一番おいしいのです。完熟マンゴーは、その瞬間を逃さないように一つひとつの果実をネットで包み、果実がネットに自然に落果するのを待って収穫します。産地では、この方法により、マンゴー本来のおいしさ、香りを十分に蓄えた果実を消費者の皆様に安定的にお届けできるように、計画的な生産出荷に努めています。

■なるほど、手間暇をかけて生産されているのですね。ネットで包んで、自然に落果したものをキャッチするのか。そうやって完熟させるんですね。どうりで美味しいはずです。ただし、この美味しいマンゴ、人によってはかぶれるらしいですね。というのも、マンゴはウルシ科の仲間だからだそうです。

天然「鹿カツカレー」

■今週の月曜日、滋賀県長浜市早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関してお話しを伺いました。その日の昼食は、お話しくださった皆さんのお1人、松井賢一さんにお誘いいただき、全国でチェーン展開している「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」でカレーをいただくことになりました。「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」は全国チェーン店ですが、滋賀県では、「CoCo壱番屋」のフランチャイズを展開する株式会社アドバンスが経営されています。さて、なぜ松井賢一さんがお誘いくださったかというと、株式会社アドバンスさんと松井賢一さんとが共同開発した「天然「鹿カツカレー」」を、この季節限定でいただくことができるからです。こちらのカツになっている鹿肉は、余呉と長浜で獣害対策として駆除された鹿の肉が使用されています。ジビエカレーとして、非常に美味しくいただきました。鹿の「命」をいただきました…という気持ちになりますね。

■松井賢一さんは、鹿肉の「プロ」です。すでに『うまいぞ!シカ肉―捕獲、解体、調理、販売まで 』や、『いけるね!シカ肉 おいしいレシピ60』を出版されています。知人で、宮崎県の山村にお住いの女性も松井さんの鹿の本の愛読者でした。そのことfacebookの私の投稿へのコメントで知ることになりました。こんなコメントです。「宮崎の山の中で農業をやっているのですが鹿や猪の食害に悩まされ夫が狩猟の免許をとり鹿や猪を捕獲しています。鹿肉料理のレパートリーが少なくて。松井さんの本は重宝しています。ありがとうございます。鹿肉ハンバーガーを作ったら子ども達に好評でした。マクドナルドよりずっと美味しいって」。全国に松井さんの著書の愛読者がおられるようですね。

「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関する調査

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■ところで、「魚のゆりかご水田」プロジェクトとは何かというご質問があるかもしれません。このプロジェクトの詳細については、滋賀県庁の解説をお読みいただければと思います。

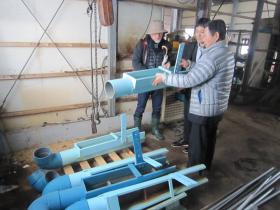

■写真は、早崎の「魚のゆりかご水田」で設置される一筆魚道です。もちろん、現在、水田は雪に覆われていますので、一筆魚道を設置している写真は夏場に取られたものです。松井さんからいただきました。後者の方は、中村さんの作業場で松井さんに撮っていただいたものです。さて、この一筆魚道何ですが、1つ(1筆)の水田だけに魚が遡上できるようにしたものです。滋賀県内で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、集落によっては、魚道も兼ねた堰を設けて水路ごと水位を高くし、魚を遡上させておられるところもあります。一方、こちら早崎町の一筆魚道はこんなに簡単な装置です。圃場整備を終えた水田の排水管にも直接つなぐことができます。また、その時々の水路の水位に応じて傾斜した魚道を上げ下げできます。傾斜した魚道部分に穴が複数空いていて、そこに棒を通して高さを調整できるのです。早崎町農地水事務局長の中村さんが製作されたものです。ひとつを製作するのに時間はかかりますが、安価にできます。これは、いわゆる一筆魚道と言われるものですが、転作の関係で「ゆりかご水田」を実施する水田が年とともに変わったとしても、簡単にこの魚道を移動させることができます。この土地ならではの、技術的な工夫です。少し大掛かりになる堰あげ魚道のばあいは、たくさんの方達が力を合わさなければ設置できません。ただし、共同作業をすることで、人のつながりが強化されるという側面もあります。一概に簡単に設置できるから良い…といった単純なものでもありません。早崎の場合は、転作等の事情が背景には存在しているのです。

■お話しを伺うなかでは、国の補助金を含めた環境保全型農業の支援制度、県の支援制度、集落を運営する上での事情、集落固有の環境特性、集落の歴史や文化…様々な事柄が、目の前でつながりながら複雑に動いていることを実感しました。そして、集落をどう守って行くのかを考え努力する「村づくり」の文脈の上で、行政からの支援をうまく「消化」することができるかどうか、集落をまとめていくリーダーをどういう仕組みで、なおかつ持続可能な形で生み出していくのか…その辺りも重要な鍵になっているように思いました。

■「魚のゆりかご水田」プロジェクトで生産されたお米は、農家の側からすれば「魚のゆりかご水田米」の認証を受けてプレミアム米として販売されていくことが望ましいわけですが、JA等では一定以上の生産量がないとプレミアム米として扱うことが難しいようです。少ない量だと通常の米と同じように扱われてしまいます。高く売ろうと思うと、農家の皆さんが個別の販路を通して販売するしかありません。まとまった量がいるということになると、地域社会の中で複数の集落がこの「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組む必要が出てきます。地域内の集落連携が必要になります。なかなか難しい問題ですね。滋賀県内で、もっと「魚のゆりかご水田」米を食べていただき、食べることで琵琶湖を守ることにつなげていければ良いのですが…。

■東京方面でプレミア米を扱う、ある小売店では、「魚のゆりかご水田米」に人気が出てきたそうです。「魚のゆりかご水田米」を買い求める消費者の方は、本当にこの米が取れた水田で魚が成長したのかどうか、それをすごく気にされるのだそうです。生物多様性に配慮した農業は、魚に注目したもの以外にもあるわけですが、魚のばあいは、実際に米を生産している水田で孵化し外来魚に食べられにくくなる大きさまで成長することができます。そこが、他の生物と違うところです。意外に、これは重要なポイントかなと思っていますが、そのことはともかく、自分や家族の安心・安全だけでなく生物多様性にも関心を持つ消費者が価格が高くでも買い求めるようになっているのかも…しれません。しかし、そのような消費者が滋賀県内でもっと増えて行く必要がありますね。そのための、滋賀県内の流通の仕組みをもっと整備していく必要もあります。

■この東京のお話しをお聞かせいただいたとき、赤ちゃんの誕生祝いのお返しに「魚のゆりかご水田米」を送る方がおられるという話しも伺いました。「ゆりかご」と入っているから、赤ちゃんと結びつくのでしょう。面白いですね。プロデュースの仕方も重要ですね。こうなると、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの上流(比喩的な言い方ですが)にある国や県の支援制度から、下流にある消費者に届くまでの流通の仕組みや、プロデュースの仕方に至るまで、全てを視野に入れたある意味で「総合政策」が必要になります。

■月曜日は、長浜市早崎町での調査を午前中に終え、午後からは滋賀県庁農政水産部農村振興課に向かいました。担当職員と「魚のゆりかご水田」プロジェクトを発案された生みの親の職員の方からお話しを伺いました。写真は滋賀県庁に向かう途中に撮ったものです。長浜市早崎町の水田は一面雪に覆われて真っ白だったので、そのあとは、東近江市栗見出在家と野洲市須原の「魚のゆりかご水田」を訪ねてみました。栗見出在家はやはり雪に覆われていましたが、さらに南にある須原までくるとだいぶ雪も融けていました。

■こちら、野洲須原の場合は、先ほど説明した堰あげ魚道を採用されています。「須原魚のゆりかご水田 せせらぎの郷」と書かれた看板の後ろにある水田の排水路をご覧ください。水田と排水路の間にある法面の一部がコンクリートで固められています。そこにスリットが入っています。ここに堰板を入れて水路の水位を高くするのです。この写真だとわかりにくいですね。詳しくは、上にリンクを貼り付けた滋賀県庁の「魚のゆりかご水田」のページをご覧ください。

「馬について語り、遊び、食べる会」

■昨年、1月24日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。先日の17日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。應典院はどのような寺院なのか、どうして寺院でこのようなイベントが開催されるのか、その辺りのことについては、昨年、1月24日に同じく應典院で開催された「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」のエントリーに詳しく書いておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このイベントを企画運営されているのは、陸奥賢さんとお仲間の「いきものがかり」の皆さんです。陸奥さんたちは、蚕、鯰、亀、鯨など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は馬です。馬を食べること=命をいただくことを通して、馬の歴史・文化を見つめ直すことが目的です。

■昨年に続き企画されたイベントですが、今回は、少し特別なことがあります。この日の「馬について語り、遊び、食べる会」を含めた6つのイベントが、1月15日から17日までの間に「陸奥賢と愉快なコモンズ・デザインたち 應典院・コモンズフェスタ発祥の6コンテツ」と銘打った一連のシリーズとして開催されたわけですが、そのうちの1つ「まわしよみ新聞~新聞メディアの新しい可能性を探る~」の「まわしよみ新聞」が昨年度、「読売教育賞(NIE部門最優秀賞受賞)」を受賞されたのです。陸奥さん、あらためて、おめでとうございます。この「まわしよみ新聞」ですが、私もゼミで使わせてもらったことがあります。とても盛り上がりました。

■さてさて、イベントの報告に戻りましょう。今回も、陸奥さんからイベントの趣旨の説明が行われたあと、應典院主幹である秋田光軌さんに導師をお務めいただき、寺院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。そのあとは、陸奥さんを講師に、馬と人の歴史・文化に関するお話しをお聞かせいただき、馬肉の刺身と、馬肉を使った桜鍋をいただきました。刺身は、馬肉の赤身、ハツ=心臓、コウネ=たてがみ(馬のたてがみが生えているところの肉)です。赤身とコウネを一緒にいただくと旨味と甘みが見事に調和して美味しくなります。こちらは、生姜醤油や、九州の甘めの醤油に少しすりおろしたニンニクを入れていただきました。それから、ハツは、ごま油と塩でいただきました。どれも、非常に美味しい。桜鍋ですが、これは青森県の郷土料理なのだそうです。桜肉とは馬肉のことです。これも旨味が出てとても美味しかったな〜。

■来年もこの企画は続くことが、イベントの最後に宣言されました。来年は、鹿だそうです。このブログでは鹿肉・ジビエ・獣害の問題に関しては、いくつかエントリーしてきました。できればお読みいただきたいのですが、「SHARE WILD PROJECT」という試みの中では、獣害として処理されている鹿たちの命の問題を、真正面から受け止め活動している青年たちの活動を取り上げています。私の願望ですが、こうやって命の問題に取り組む団体と應典院との間で素敵な連携が生まれていけばなあと思っています。なかなか、大変だとは思いますけど。

水草のこと、世界農業遺産のこと

■今日は、午前中、大津市の皇子山にある大津市公園緑地協会と、堅田の真野浜の「きよみ荘」を訪問しました。両方とも、琵琶湖・南湖の「水草問題」関連での訪問です。民間の力を主体に琵琶湖・南湖の水草問題を解決するための取り組み、少しずつでしかありませんが前進しています。写真は、その真野浜から撮ったものです。普段は対岸や比良山系が美しく見えるわけですが、今日のように湖と空の境目がわからない様な、こういう「水墨画」ような風景も素敵だなと思います。

■午後からは滋賀県庁に移動しました。滋賀県は、現在、世界農業遺産に向けて申請準備を進めています。私は、その申請準備のアドバイザーを務めています。今日は、その申請書の作成をアドバイザーとしてサポートさせていただきました。午後は県庁にこもって仕事をしました。職員の方達とじっくりディスカッションもできました。職員の皆さんは、様々な分野の専門家から、申請に必要な情報や視点に関していろいろヒアリングをされています。そのような、ヒアリングから得られた情報についても考慮しながら、ディスカッションの中で浮かび上がってきた難しい課題を、なんとか乗り越える道筋が見えてきました。安心しました。集中し過ぎて首や背中が凝ってしまいました。結局、今日は「水草問題」と「世界農業遺産」で1日を終えることになりました。両方とも、琵琶湖に関わる事柄です。人生の最後のコーナーで、なかなか愉快です。400mトラックでいえば、300m超えたあたりです。あとは残りは、直線100m。頑張ります。

第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」

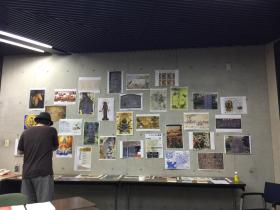

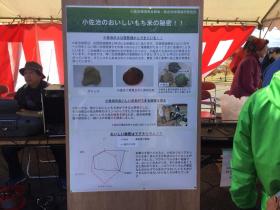

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■連続20回開催されてきたということで、その規模も、内容も、素晴らしいものでした。アトラクションも充実していました。甲西高校吹奏楽部の皆さんの演奏を堪能させていただきました。県の吹奏楽コンクールで金賞を受賞されるだけあって、演奏もマーチングもとてもレベルが高いですね。大変満足しました。ありがとうございました。なんといいますか、集団としてきちんとトレーニングされていることもよくわかりました。龍谷大学のよさこいチーム「華舞龍」も頑張ってくれていました。その他にも、地元のみなさんによる「小佐治すいりょう太鼓」の演奏や「忍者ダンス」も。充実していました。

■「甲賀もちふる里まつり」は、今回で最後になります。1集落で開催するのには、規模が大きくなりすぎたことがその一番の理由です。形を変えてでも、地域の連帯・つながりの中で、このようにイベントが継続されることを願っています。また、小佐治としては、原点に還って集落としての収穫祭を実施していただければ嬉しいな〜と思います。もちろん、またお手伝いをいたします。「甲賀もちふる里まつり」が終了したあと、私はプロジエェクトを支える事務の皆さんと一緒に帰宅しましたが、若い研究員の皆さんは小佐治の皆さんと一緒に「反省会」。ちょっと羨ましいですね。

近所の枇杷

■近くのスーパーには地元の農家が出荷されているコーナーがあり、普段は野菜や米が出荷されているのですが、先日は枇杷が出荷されていました。果物屋さんに売っている大きな宝石のように並べられた高級品の枇杷ではありません。小粒です。見てくれも宝石…とはとても言えそうもありません。おそらく、果樹農家が出荷したものではないと思います。ご自分の敷地の中に植えてある枇杷の木になったものだと思います。しかし、虫がつかないように丁寧に世話をされていることは確かですね。こなことを勝手に書いていますが、みんな私の想像なんですけどね。価格ですが、これで200円。宝石のような枇杷はとても甘いわけですが、この小粒の枇杷は、甘さ控えめで酸味があります。これはこれで、とても美味しく感じました。

■自宅の周りをジョギングやランニングをしていると、枇杷だけではなく、夏蜜柑や檸檬等、いろんな果樹がなっているのを見かけます。もちろん、果樹だけでなく野菜も栽培されています。余った農地の有効利用、農地を荒らしたくない、自家消費用、いろいろ理由はあるのでしょうが、よくみかけるわけです。時には地面に落ちて腐っている果樹や、収穫されずに農地の肥やしになっている野菜もあります。勿体無いな〜。腐らせるのならば買うのにと思うわけですが、いまのところそのような農家とお友達になるには至っていません。

■目と鼻の距離に、生産者である農家と、私たちのような消費者が住んでいるのに…。もったいないですね。近所のスーパーの「地元の農家コーナー」のような仕組みが、もっとあちこちにあったらいいのになあ。仲良しの農家さんができる、婚活のような仕組みがないかなあ。畑や田んぼの手伝いにも行くのにな…そのようなことを妄想しています。

魚と水田

■先週の22日(木)、滋賀県内のある地域の水田を見学にいきました。総合地球環境学研究所の上原 佳敏さんと一緒です。

■先週の22日(木)、滋賀県内のある地域の水田を見学にいきました。総合地球環境学研究所の上原 佳敏さんと一緒です。

■トップの写真をご覧ください。水路と水田の水面に落差がなくつながっています。そのため、この地域の水田では、水田に水をはっている間はフナが侵入し産卵することができます。滋賀県では、各地で「魚のゆりかご水田プロジェクト」が取り組まれています。このプロジェクトでは、圃場整備事業により深くなってしまい魚が水田に遡上できない排水路に、魚道を設置することでフナが遡上し産卵できるようにします。しかし、今日見学した地域の水田は、自然状態で産卵できます。約60ha。すごい事だと思います。

■上原さんと一緒に水田を見学させていただきながら、水のサンプルを採取しました。自然界に存在するストロンチウムという元素の安定同位体を用いて、フナが生まれ育った水田に帰ってくる=「母田回帰」していることを明らかにすることができるのですが、その分析のために必要な水路の水をサンプルとして採取しているのです(これだけだと、よくわかりませんね…すみません)。

■魚が遡上する水田、素敵なことのように思いますが、ここで営農している農家の皆さんにとってみれば、いろいろ困ったことも起きます。水田にたくさんいる稚魚を狙ってサギなどの鳥が水田にやってきて、せっかく植えた苗を踏み倒してしまい、植え直しの作業が必要になるのです。鳥の被害ということで言えば、豊岡市のコウノトリの事を思い出します。しかし、豊岡市では「コウノトリ育む農法」(おいしいお米と多様な生き物を育み、コウノトリも住める豊かな文化、地域、環境づくりを目指すための農法)に取り組むようになっておられます。何かヒントがあるんじゃないのかな…と思います。豊岡の場合は、コウノトリ自体が保護の対象であり、シンボル的な鳥でもあります。しかし滋賀の場合は、社会的に注目されているのは魚であり、鳥は(今のところ)害を及ぼす存在でしかありません。

■もっと、魚との共存を支える「社会的な仕組み」があればな…とも思います。そのためにも、この水田が持つ「様々な価値」をきちんと評価することが必要でしょう。どうすれば良いのだろう…。そのような「仕組み」や「評価」を、農家の皆さんはどのように受け止めるのだろう…この日は、そのようなことを考えました。