農学部・古本強先生の養蜂を見学。

■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。昨日は、農学部の古本 強先生に、瀬田キャンパスに隣接する田上の堂という集落まで連れて行っていただきました。古本先生は、堂で、大学院生と養蜂に取り組んでおられます。その様子を拝見しにいきました。

■たいした距離ではないのですが、オンライン授業のためにパソコンをリュックに入れて担いでいる人もいて、ちょっと大変だったかな。あと、自然がいっぱいが得意でない…せいなのか、ミツバチの巣箱に近づけない人も多数。そのような中、3人の女子学生が刺されないように帽子を被せてもらって、巣箱に近付いてじっくり観察してくれました。

■さて、6月9日に、この堂の養蜂で採取したハチミツのイベントが開催されます。蜂蜜の販売会です。農学部が主催ですが、指導している「社会学入門演習」の有志の学生の皆さんと私も、販売会のお手伝いする予定です。また、ハチミツや身の回りで採れる食べられる植物(たとえばヤマモモやノイチゴとか、庭でも収穫できるジューンベリーとか)を使ったイベントを、古本先生にもご指導いただきながら、秋に開催しようと思っています。いずれのイベントも、瀬田キャンパスにあるSTEAMコモンズ「Global Lounge & Kitchen」で開催することになります。「社会学入門演習」では、秋に開催するイベントの企画をグループに別れて考えてもらおうと思います。

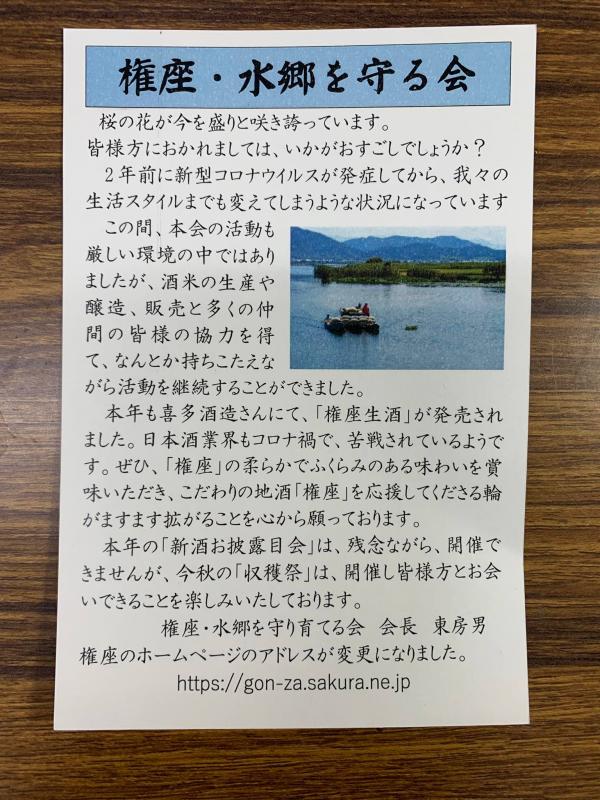

春の琵琶湖

産卵に集まった大きな魚。もうじき代掻きが始まる。水中はこの季節が一番楽しい。琵琶湖の春はあっというまに終わってしまう。琵琶湖-1.0m pic.twitter.com/NKGWu171pd

— イノウエダイスケ (@zarigani1984) April 9, 2022

■京都の河川、滋賀の琵琶湖や琵琶湖に流入する河川で、淡水魚の映像を撮っておられるイノウエダイスケさんのtweetです。琵琶湖の湖岸、水深1mほどのところに集まったフナですね。産卵のタイミングを待っているのでしょう。こうやって今年も命が再生産されます。

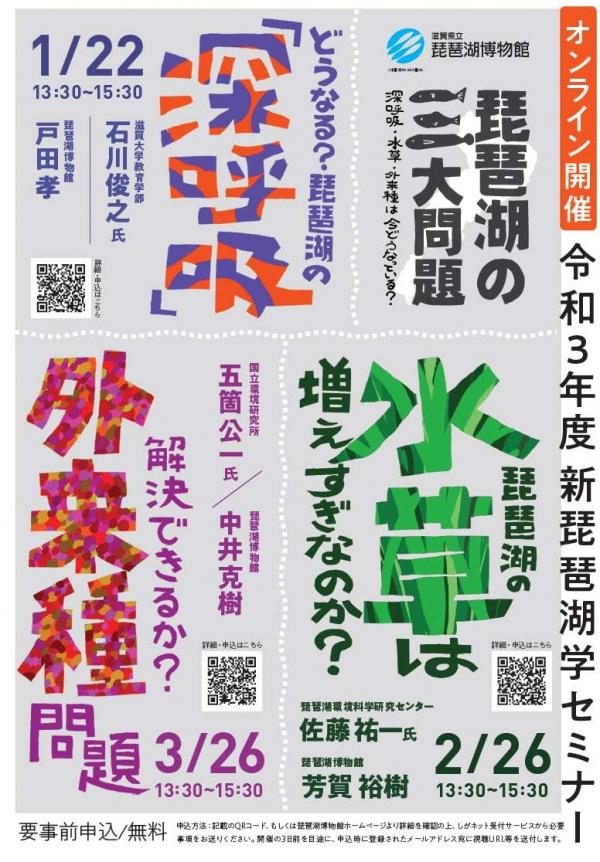

琵琶湖博物館オンラインセミナー「第2回 琵琶湖の水草問題は増えすぎなのか?」

■滋賀県立琵琶湖博物館が、琵琶湖の三大問題である、深呼吸(全層循環)、水草、外来種の問題について、専門家を招いてオンラインセミナーを開催されるようです。このチラシからすると、博物館の館外から専門家を招いて、学芸員ととトークショー形式でセミナーを開催されるのではないのかな…と想像しています。琵琶湖の深呼吸については、すでに1月22日に開催されたようで終了しています。第2回は「水草問題」で来週の2月26日に開催されるようです。第3回は「外来種問題」で3月26日に開催されます。

■私は、とりあえず第2回の「水草問題」をオンラインで視聴できるように申し込みました。タイトルは、「琵琶湖の水草問題は増えすぎなのか?」です。このタイトルからすると、「増え過ぎなのか?→いや増え過ぎではない」、もはや琵琶湖の三大問題ではない…という展開が予想されそうです。ゲストは、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんです。まだお若い方ですが、とてもよく存じ上げている方です。親しくさせていただいています。そのようなこともあり、佐藤さんのお話を楽しみにしています。

■話は変わりますが、私は親しい方たちと市民団体「水草は宝の山」(「水宝山」)を立ち上げました。湖岸に漂着する水草が腐敗して悪臭を発するので、腐敗する前に陸地にあげて乾燥させて、水草堆肥(土壌改良材)として地域社会で循環的に利用していこう…それがこの市民団体の活動の目的でした。ところが、私たちが市民団体を立ち上げたのち、かつてのように大量の水草が漂着することはなくなりました。冗談で「私たちが市民団体を立ち上げたからだ」と言っているのですが、ちょっと肩透かしのような感じです。実際、湖岸に職場のある市民団体のメンバーは、以下のように語っておられます。「かつては水草が大量に押し寄せて、それが腐敗して困っていたけれど、最近はそのようなことはない。むしろ、外来種の水草が減って、在来種が復活してきた。一時、湖岸で減っているように感じていたコアユがまた戻ってきた」。1人の方の印象にしか過ぎないと言われればそれまでですが、毎日、琵琶湖と接しておられる方の直感は大変気になるところです。

■琵琶湖の生態系にどのような変化が起こっているのか。この方の印象は、佐藤さんがオンラインセミナーで語られることとも関係しているのか。その辺りのことも、大変気になっています。オンラインセミナーでは勉強させて頂こうと思います。

■ところで、私は1997年度まで琵琶湖博物館に学芸員として勤務していました。今回のオンラインセミナーのホスト役の学芸員の皆さんは、当時の私の同僚の皆さんです。私よりも少しお若い方達ですが、もうベテランの学芸員の皆さんです。個人的には、何か感慨深いものがあります。もしずっと博物館に勤務していたら、私はもう3年前に退職していることになります。そうであれば、私は博物館でどのような仕事ができたのだろう、そして自分の人生はどういうふうになっていたのだろう、まあ、そんなことを思うわけです。そんなことを考えても仕方がないのですが。

「琵琶湖の深呼吸」全層循環を確認

今年も琵琶湖の全層循環を確認。一安心。

「琵琶湖の深呼吸」全層循環を確認 湖底生物に酸素供給、県「ひと安心」 | 京都新聞 https://t.co/sUWfmN8rN5— 脇田健一 (@wakkyken) February 3, 2022

雲洞谷(うとだに)の炭焼き

■高島市朽木の雲洞谷を訪問しました。「うとだに」と読みます。こちらの「まるくもくらぶ」の活動に関して、指導している大学院生とお話を聞かせていただきました。今回は、高島市の中山間地域の活性化について一緒に仕事をしている市役所の職員さんも同行されました。楽しかったです。お話しいただいたのは、「まるくもくらぶ」のリーダーのIさんと、ここに移住してきてIさんと一緒に活動しているFさんです。Fさん一家は、京都からここに転居されました。お2人に、いろいろ細かな質問に丁寧にお答えいただきました。ありがとうございました。

■高島市朽木の雲洞谷を訪問しました。「うとだに」と読みます。こちらの「まるくもくらぶ」の活動に関して、指導している大学院生とお話を聞かせていただきました。今回は、高島市の中山間地域の活性化について一緒に仕事をしている市役所の職員さんも同行されました。楽しかったです。お話しいただいたのは、「まるくもくらぶ」のリーダーのIさんと、ここに移住してきてIさんと一緒に活動しているFさんです。Fさん一家は、京都からここに転居されました。お2人に、いろいろ細かな質問に丁寧にお答えいただきました。ありがとうございました。

■写真は復活した炭焼窯です。炭焼は、かつての生業の柱でした。山での暮らしを象徴する生業なのです。その炭焼きを経験されている方を先生役に、「まるくもくらぶ」では炭焼窯を復活させました。活動されているのは70歳前後の人たちです。年齢は前後しますが、全員幼馴染であり、青年団も消防団も一緒に活動してきた仲間です。彼らは炭焼きの手伝いはしても、自分たちの手で炭窯を作ったり炭を焼いたことはありません。そして、親の世代とは異なり、この山村の中だけで暮らしてきたわけではなく、外の職場に通勤しながらここに住み続けてこられました。車と湖西線を使えば、住み続けることができたのです。ただし、同い年の同級生で雲洞谷に残っているのは、Iさんお1人だけです。

■Iさんが生まれたのは1949年。いわゆる団塊の世代です。Iさんが中学生の頃に、「燃料革命」の影響がこの山村にも届くことになりました。そして雲洞谷の炭焼も1960年代の後半には途絶えることになりました。Iさんの記憶では、炭焼きに必要な広葉樹を伐採した後に、杉の苗をどんどん植えていきました。その頃、政策の後押しもあり広葉樹がどんどん針葉樹に替わっていきました。「拡大造林」です。

■先程、炭焼き経験者を先生役に…と書きました。集落を代表する生業としての炭焼きは途絶えていましたが、その経験者の方だけは、身体が動く間、小さな窯で炭焼きを続けてこられていました。2019年、その方から炭焼きを教えてもらう「勉強会」を開催しました。記録を残して、自分たちでも炭焼きが継続できるようにしたのです。この「勉強会」には、多くの外部の人たちも参加されました。「勉強会」がオープンな形であることが興味深いですね。この村に住み続けるのには、外部の人たちの関わりが重要だとの考えを、活動の当初からお持ちだったのです。雲洞谷のことに関心を持ち、気になる人たち、今流行りの言葉で言えば、関係人口を増やそう、そのような考えのもとで取り組まれているのです。

■「まるくもくらぶ」のロゴは、丸の中に「雲」という漢字を書いて、その後にひらがなで「くらぶ」がついてきます。なんでも、消防団の法被の背中は、この「まる雲」が描かれているそうです。ポイントは、「まる」が完全に閉じておらず、少し切れていて、外部に対して開かれているところにあります。つまり、集落で閉じた活動ではなくて、「外部に開かれた活動ですよ、外部の方達にも参加してもらいたいのですよ」という気持ちが表現されているのです。まあ、このブログには全てを書ききれないわけですが、貴重なお話を聞かせていただくことができました。炭焼き以外にも、栃餅、鯖のへしこ、鯖のなれ寿司の話もおもしろかったですね〜。鯖のなれ寿司は食べたことがありません。食べてみたいな〜。この山深い山村の人たちにとって、琵琶湖の淡水魚よりもひと山越えた若狭の海の魚の方が手に入りやすいし重要だったのでしょう。

■本格的に寒くなる前に、再度、雲洞谷を訪問する予定です。その時は、栃餅の原料である栃の実を実らせる巨木にも逢いに行ってみたいと思います。

炭焼きのこと

■指導している大学院生とともに、高島市朽木で炭焼きと村づくりに関して、少しずつお話しをお聞きしています。昨日の午前中は朽木の椋川(おっきん椋川交流館)で、是永宙さんからお話を伺いました。ありがとうございました。

■高島市の中山間地域は、高度経済成長期の前半までは、どこの地域でも炭焼きをされていました。いわゆる燃料革命の前までになります。高島市内では、現在確認されているだけで、4つの集落で炭焼きされているか、これから復活させようとされています。いずれの地域も、過疎と高齢化が進行している地域です。かつて炭焼きを生業としてされていたのは、現在の年齢で言えば、80歳代も半ば以上の方達になります。70歳代の方であれば、手伝いはしたけれど、自分が家の中で中心になって炭焼きをしていたわけではありません。ですので、何歳位の方が、いつ頃から炭焼きを復活させようとしたのかにより、微妙に取り組み方や、何のために炭焼きを復活させたのかという理由については違いがあります。

■炭焼きに焦点を当てて聞き取りをしていますが、その背景となる村の暮らしや社会経済の背景、また外部からやっくるIターンの人びとの存在、村づくりの活動、さらには最近の流行りの言葉でいえば、関係人口の拡大といったコンテクストの中で炭焼きの活動を位置付けなければなりません。いつか、もう少し詳しくこのブログでも報告できるかもしれません。

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

新大宮川で、アユが産卵できるように河床を耕耘しました。

(アユが産卵していないかどうか確認をして、耕耘作業を行いました。)

(記念写真)

■河川愛護活動をされている「新大宮川を美しくする会」の山本 克也さんにお誘い頂き、比叡山の麓を流れる新大宮川(大津市)に行ってきました。これまでこの新大宮川の活動には一度だけ参加したことがあります。その時は、土砂で埋まった魚道を掘り出し、水が流れるようにすることができました。ところが、その後は授業や仕事のためになかなか参加できていませんでした。今回ひさしぶりに参加することになりました。

■現地では、山本さんと、滋賀県立大学で河川工学を専攻されている学生さん、釣り愛好団体の男性、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤 祐一さんと水野敏明さんが集まっておられました。加えて私も含めたこの6名で、アユが産卵しやすいように河床をシャベルやレイキで耕耘しました。また、魚道の下に溜まった礫を取り除く作業を行いました。

■「森-川-湖の水系のつながりを考えた魚介類のにぎわい再生」をテーマに研究されている水野さんには、いろいろ教えていただきました。アユが産卵するさい、どのような河床が好きなのか、アユの「好み」がわかってきました。おかげさまで、歩いただけでアユ好みの河床かどうか足裏の感覚でわかるようになりました。オンラインの作業が続いていたので、野外でとても楽しく作業をすることができました。今回は、作業をしながら、いろいろ勉強することができました。以下は、素人理解なので、ちょっと間違いがあるかもしれません。

・アユが産卵したい場所は、コケや水アカが小石や礫についていない場所(忌避する…匂いなのかな)。流れがあって酸素が供給される場所。水が溜まって澱んでいるような場所はだめ。1cmほどの小さな石の間に砂(といってもザラザラした砂)があること。

・比叡山延暦寺が森林をきちんと管理され下草が生えているから、土砂が一気に流出せず、アユが産卵しやすい河床になっていること。

・とはいえ、この夏の豪雨で、新大宮川にも土砂や礫が流れ込んで河床が浅くなっていること。河川の中に樹が生えてそこに土砂や礫が溜まっていること。越水が心配。

・また、琵琶湖からの湖水の流れも河口部では大きな影響を持っており、河川の流れと琵琶湖の流れがぶつかりあっていること。治水工事では、あまりこの辺りを考えてきていないこと。

・人が河床を耕耘すると、コケや水赤が流れて河床が明るくなり、アユが集まってくる。あとは水温が23℃を下回るようになると産卵を始めること。アユに対しての取り組みの成果が短時間でわかる。見えやすい。理解しやすい。楽しい。

・人が耕耘することでアユが産卵しやすい環境が生まれるのならば、これっていわゆる「半栽培」(semi-domestication)みたいなものかな…。他の地域では、鮭が散乱しやすいように河床を耕耘することがある。県内でも、家棟川ではビワマスの産卵のために河床を耕しているな…。

■いろいろ勉強できて楽しかった!! これから、こういう活動が県内のあちこちで生まれてくると良いなと思います。これまでであれば、見えない制度的な壁に阻まれ、お互いにコミュニケーションすることがなかった方達が具体的な河川という「場所」に集い、一緒に汗をかきながら意見交換をすることで、これまでとは異なる見方、考え方をするようになる。そこから、予想もしない新しい協働が生まれてくる。私は、そのあたりのことに強い関心があります。滋賀県って、すごいな〜と思います。

【追記】「比叡森林継承プロジェクト」について

(大きな柳が生えています。ここに土砂が堆積しています。こうなると人力では除去できません。魚道は4段あるはずなのですが、確認できるのは2段のみです。土砂が堆積して河床が浅くなっているのです。想定外の集中豪雨等があったときに越水しないか心配です。)

(河口に近い場所です。正しい説明かどうかわかりませんが、琵琶湖からの水の圧力と、上流からの川の圧力が、ここでぶつかってできあがった洲。住宅地の中にある短い河川(人工的な放水路)ですが、いろいろ勉強することがあります。)

(河口近くから、ゴミを拾いながら、以前掘り起こした魚道まで戻ってきました。拾ったゴミの中には、蛍光灯がありました。これは特にあかんやろ…という不法投棄。山本さんたちが活動をされる中で、この新大宮川のゴミは相当量減ってきました。素晴らしいです。それでも、まだ捨てられる方がいらっしゃるのですね。残念です。以前、掘り起こした魚動、それは「俺の魚道」になっています。自分とのつながりのある「魚道」になっています。だから、この魚道の状況が心配になります。こういう関わることで「自分化」していくことって、大切ですよね。最後は、魚動の下に溜まった礫を取り除き、アユが遡上しやすくしました。)

指標で見る びわ湖と暮らしの過去・現在「びわ湖なう2021」

■びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~2021年8月31日

■サイトからの引用です。

琵琶湖は単に水をたたえる「水瓶」としてそこにあるのではなく、数多くの生き物が生息し、また私たちも日々その恩恵を受けて生活をしています。琵琶湖の水、生き物、私たちの暮らしは密接につながり、影響し合いながら存在しており、どれか一つの側面だけをもって琵琶湖の状態を評価することはできません。しかしこれまで、琵琶湖の水質はどうか、魚はどうか、森林はどうかといったように、個別に評価されることが普通で、全体を見て一体どこに根本的な問題があるのか、どこから手を付ければよいのかなどを話し合う機会やそのための資料はほとんどありませんでした。

本レポート「びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~(State of the Lake Biwa and Our Life)」は、このうちアウトカム指標に着目し、「いま、琵琶湖とそれを取り巻く私たちの暮らしがどのような状態にあるのか?これまでどのような経緯をたどってきたのか?」を端的に理解するための資料として、可能な限り直近のデータを取り入れ作成しています。