ツシマヤマネコと農業(その1)

■先月、長崎県の対馬市に出張した時のことを、まだエントリーしていませんでした。対馬には、12月16日から19日まで、3泊5日の日程で行ってきました。

■対馬には、対馬の里山の象徴とも言われるツシマヤマネコが生息しています。しかし、近年、農家の高齢化により耕作放棄地が増加したことにより、ツシマヤマネコにとって生息好適地である人の手の加わった里山環境が減少し、生息数も減少の一途を辿っています。今回の出張(調査)では、このツシマヤマネコの保護と地域活性化に取り組んでこられた一般社団法人MIT(みっと)、佐護ヤマネコ稲作研究会、そして対馬市役所を訪問し、現地視察とともに聞き取り調査を行ってきました。このフィールドは、長年、滋賀県琵琶湖環境科学研究所の淺野悟史さんが調査をされてきたところです。今回は、淺野さんに色々現地でのコーディネートをお願いし、ご案内いただきました。淺野さん、ありがとうございました。

■対馬空港に到着したあとですが、レンタカーを借りて、まずは対馬野生生物保護センターを訪問しました。ツシマヤマネコに関する基本情報を確認するためです。ここは、対馬の野生生物の保護の拠点となる環境省の施設で、ツシマヤマネコなど野生生物の生態や現状についての解説、野生生物保護への理解を深めていくための普及啓発活動や気象野生生物の保護事業等を実施しています。また、全国の動物園と連携しながら、ツシマヤマネコの繁殖に取り組んできました。背景には、1994年に制定された「種の保存法」の存在があります。この法律にもとづき、ツシマヤマネコは国内希少野生動植物種に指定されており、対馬以外のところでは、福岡市動物園で人工飼育と繁殖が行われることになりました。リスク分散という意味でしょうが、福岡以外の全国各地の動物園とも連携して事業を進めているようです(ちなみに、私がツシマヤマネコのことを知ったのは、京都市の岡崎にある京都市動物園の中の展示でした)。また、対馬市にはツシマヤマネコ野生順化ステーションが設置されています。ここでは、島外の動物園で生まれたヤマネコが対馬の自然の中で生きていけるように、つまり野生復帰できるように訓練が行われているとのことです。

■さて、対馬野生生物保護センターでは、実際に生きているツシマヤマネコを拝見することができました。生きたツシマヤマネコとの対面は、これが初めてでした。人生初ということになりました。お名前は「福馬」くんと言います。「福」岡の動物園で生まれて、対「馬」で育ったことから「福馬」と名付けられているのです。イエネコとは微妙に形が違いますね。胴長短足で尾は太くて長いですね。耳の後の白い斑点があります。額には縦縞があり、耳の先が丸いことも特徴です。展示の解説を読んでいると、氷河時代、朝鮮半島と日本列島が陸続きだったときに渡ってきたアムールヤマネコの末裔がツシマヤマネコで、もともとは、ベンガルヤマネコから別れてきた種類なんだそうです。西表島のイリオモテヤマネコの先祖も、ベンガルヤマネコとのことです。

■ツシマヤマネコの現状については、対馬野生生物保護センターのこのページにコンパクトにまとめられています。そこでは、生息数について、以下のように解説しています。「1960年代の調査では、推定生息数頭数は250~300頭と報告されていますが、1994~1996年度に環境庁が行った調査では、70~90頭という結果が得られました。 ずいぶん生息数が減ったことがわかります。また、以前は対馬全島に分布していましたが、現在は狭い地域に分断されてしまっています」。生息数が減少した原因としては、冒頭に述べたように、まずはツシマヤマネコにとって生息好適地である人の手の加わった里山環境が減少したことが大きいわけですが、それ以外にも、イエネコからの病気(ネコエイズ)の感染、鶏をイタチなどから守るトラバサミで死んでしまったり、犬に噛まれたり、自動車に轢かれたり…といった理由が挙げられています。

■少しずつになりますが、時間かけて、このツシマヤマネコと農業のことをエントリーしていきたいと思います。

プロジェクトの研究成果の出版

■今日は、総合地球環境学研究所のプロジェクトの研究成果を書籍として出版するために、京都の本づくりのプロがおられる某所へ向かいました。その前に、腹ごしらえ。京阪三条で昼飯を摂ることにしました。京阪三条駅近くの「篠田屋」に行くことを思いついたからです。このお店の名物である「皿盛」を注文しました。この「皿盛」、ご飯の上にカツを乗せ、そこにカレーうどんの餡をどろりとかけたものです。和風の出汁とカレーの風味がミックスして、「なるほどここにしかない名物」だなと思いました。餡は、片栗粉のとろみでしょうか。普段だと食べないけれど、この日は、ご飯をしっかりいただきました。フルマラソンに備えてのカーボローディングですね。

■さて、京都の本づくりのプロがおられる某所には、総合地球環境学研究所のプロジェクトのコアメンバー会議で承認された企画案をもって行きました。プロジェクトのサブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内さんと一緒です。こちらでは、過去の出版の際にも、いろいろお世話になったのですが、今回は果たしてどうなるのだろうと思っていたところ、事前に企画案をお送りしてあったこともあり、編集長と担当の編集者の方には、本の目的や意図、その構成・目次案等について、おおいに関心を持っていただけたようでした。安心しました。また、有益なアドバイスもいただけました。いよいよ作業をスタートできるようなので、ひとまずは安心です。今後はいろいろ相談をしながら、プロジェクトのメンバーで執筆を進めて行くことになります。うまく出版でき多としても、それはまだ先のことになります。今日は、さらに翻訳して海外でも…という話しをしたわけですが、そういうことになると、さらに長丁場になるでしょう。翻訳のための費用も確保しないといけないし…。そうやっているうちに、定年まで後数年ということになるのかもしれませんね。

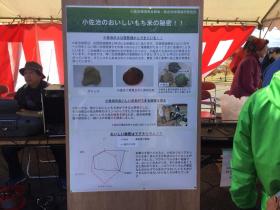

第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■連続20回開催されてきたということで、その規模も、内容も、素晴らしいものでした。アトラクションも充実していました。甲西高校吹奏楽部の皆さんの演奏を堪能させていただきました。県の吹奏楽コンクールで金賞を受賞されるだけあって、演奏もマーチングもとてもレベルが高いですね。大変満足しました。ありがとうございました。なんといいますか、集団としてきちんとトレーニングされていることもよくわかりました。龍谷大学のよさこいチーム「華舞龍」も頑張ってくれていました。その他にも、地元のみなさんによる「小佐治すいりょう太鼓」の演奏や「忍者ダンス」も。充実していました。

■「甲賀もちふる里まつり」は、今回で最後になります。1集落で開催するのには、規模が大きくなりすぎたことがその一番の理由です。形を変えてでも、地域の連帯・つながりの中で、このようにイベントが継続されることを願っています。また、小佐治としては、原点に還って集落としての収穫祭を実施していただければ嬉しいな〜と思います。もちろん、またお手伝いをいたします。「甲賀もちふる里まつり」が終了したあと、私はプロジエェクトを支える事務の皆さんと一緒に帰宅しましたが、若い研究員の皆さんは小佐治の皆さんと一緒に「反省会」。ちょっと羨ましいですね。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

■今日も琵琶湖南湖の水草問題の関連で、午前中、南湖で漁業をされている漁師さんの御宅を訪問しました。いろいろお話しを聞かせていただきました。とても楽しかった。本来であれば、勉強になったと書くべきなのですが、勉強になるだけでなく何か将来一緒にいろんなことをさせていただけそうで、本当にワクワクして楽しかったのです。

■こんな感じで、少しずつ水草問題のプロジェクトに参加してくださる方達が増えてきました。まだ、プロジェクトの正式名も決まっていませんが、とりあえず動き始めています。ご参加いただいた皆さんが、それぞれの、ご自身の「持ち場」や所属されている「業界」ならではの、「餅は餅屋」的な専門的なお力を、「持ち場」や「業界」を超えた、横の連携の中で相補的に活かしあっていくことができれるのならば最高ですね。

■今日、お会いした漁師さんからは、いろいろお話しを伺いました。私の方から、「昔、琵琶湖の南湖は『貝の湖』でしたよねとお聞きしたところ(それほど、たくさんの貝が獲れていました)、「消費者の皆さんが琵琶湖の貝を食べてくれなくなったので獲れなくなった…」というご意見でした。琵琶湖では、マンガンと呼ばれる漁具で湖底を引いて貝を獲ります。それは、湖底の表面を良い意味で撹乱することなるのですが、そのことが貝の生息場所を作っていたというのです。消費者が琵琶湖の貝に関心を持たなくなると、貝を獲っても仕方がないので、漁師はマンガンを引くことがなくなってしまう…。結果として、水草が生えやすい環境を作ってしまった…。そういうご意見なのだと思います。

■どうして南湖が「貝の湖」でなくなってしまったのか。これまでは、河川から砂が供給されなくなったとか(砂防ダムのため)、高度経済成長期は有害な物質が流れ込んだとか、これまで、いろんな方達からいろんなご意見を聞かせてもらってきましたが、今日は琵琶湖で漁をされてきた立場からのご意見でした。なぜ水草が増えたのか。琵琶湖の渇水が契機となっているという意見が、自然科学分野の研究者の大方の見解です。1994 年 9 月、琵琶湖基準水位-123cm に達する記録的な大渇水が発生しました。この大渇水で南湖の湖底へ光がよく届ようになり、水草が今まで以上に成長する様になったことが、南湖に水草が生い茂る様になった原因だと言われています。漁師さんの意見は、その様な渇水になっても、漁師がマンガンで湖底を引く漁業がずっと継続していれば、現在の様なことはなかったのではないか…。その様な意見だと理解した。もし、そういうことなのであれば、「里山の様に適度に人間が手を加え続けないといけない、そうしないと南湖は荒れてしまう…」ということになるように気がします。すごく気になりますね。

■この話題以外にも、いろんなお話しをさせていただきました。大津の街中から流れている小さな河川の河口にビワマスの稚魚がいたとか…。びっくりしますね。その川にビワマスが遡上して産卵している可能性があるのです。まあ、そんなこんなで、ここには書ききれない。将来は、こんな事業が展開できたらいいねだとか、本当に楽しくワクワクしました。

■午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに、研究員をされている佐藤さんと淺野さんを訪ねました。草津、守山、野洲といった琵琶湖の沿岸沿いの地域と、野洲川流域の奥にある甲賀の地域との地域間連携を促進できたらいいね、どうしたらいいかな…、いろいろ相談をさせていただきました。なんだか、うまくいく様な気がするんだけど。

■滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのあとは大津市役所へ。自治協働課で、市民と行政の協働を促進してくための方策についていろいろ相談させていただきました。相談のあとは、買い物をして帰宅。一日いろいろありましたが、水草問題、流域内連携、協働推進…最後の買い物以外は、どれもが深いところでは、何らかの形で繋がっている課題なのです。少なくとも私には、そう感じられるのです。

故・舩橋晴俊先生のコメント

■昨日は、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の研究仲間である京大生態学研究センターの谷内茂雄さんの研究室を訪問しました。研究プロジェクトの屋台骨の論理の枠組みを再確認するとともに、ちょっとネックになっていると思われるところをどのようにカバーするのか…そんなことでディスカッションするために伺いましたて。谷内さんは生態学者、数理生態学者ですが、時々、こうやってお互いにディスカッションをしています。この日のディスカッションは、先日、プロジェクトの会議に提案した、プロジェクトの成果をまとめる和書の目次構成に従って行いました。

■昨日は、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の研究仲間である京大生態学研究センターの谷内茂雄さんの研究室を訪問しました。研究プロジェクトの屋台骨の論理の枠組みを再確認するとともに、ちょっとネックになっていると思われるところをどのようにカバーするのか…そんなことでディスカッションするために伺いましたて。谷内さんは生態学者、数理生態学者ですが、時々、こうやってお互いにディスカッションをしています。この日のディスカッションは、先日、プロジェクトの会議に提案した、プロジェクトの成果をまとめる和書の目次構成に従って行いました。

■ディスカッションのポイントのひとつは、谷内さんと一緒に取り組んだ地球研のプロジェクトの成果『流域環境学-流域ガバナンスの理論と実践-』(京都大学術出版会)の時代から継続していることでもあります。それは流域のもつ階層性、階層間のギャッブ、空間スケール間に発生する問題群です。『流域環境学』では農業濁水を通して、そのような問題について取り組みましたが、今回は生物多様性ということになります。この空間スケールの問題、スケールミスマッチは生態学的にも重要な問題のようです。

■谷内さんとディスカッションしていた時、ふと以前、以前のプロジェクトで実施したコメントワークショプのことを思い出しましたた。以前のプロジェクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」のコメントワークショップは、もう11年前のことなります。このワークショップに、コメンテータのお一人として法政大学の故・舩橋晴俊先生にご出席いただきました。舩橋先生のご専門は、私と同じ環境社会学です。舩橋先生にコメンテータをお願いをしたのは、舩橋先生のご研究からいろいろヒントをいただていたからです。先生からは、私たちの研究プロジェクトの持つ研究の実践性、問題解決志向性、文理連携のあり方や意味をきちんとご理解いただいた上で評価していただきました。ありがたかったです。その上で、舩橋先生の環境制御システム論から鋭いご指摘もいただきました。そのご指摘に、その時は、必ずしもきちんと答えられていなかったように思います。

■舩橋先生のご研究は、「環境制御システム論」という独自の社会システム論的アプローチからのものでした。常に、問題解決を志向されていた。批判的な分析だけではなく(このような研究はよくありますが…)、解決に至る道筋をきちんと示そうとされていた。私は、舩橋先生に指導を受けたわけではありませんが、そのような先生の研究の姿勢に、常に強く共感していました。

■昨日は、谷内さんの研究室に残っていたこのコメントワークショップの報告書を1部いただき、舩橋先生のコメントを再読しました。もし舩橋先生がご健在だったら、生物多様性に注目した現在のプロジェクトをどのように評価されるだろうか…そのようなことを想像しながら読み直してみました。あれから11年が経っているわけですが、「道 ぼちぼち歩む 自分の人生かみしめながら」だな〜、やっぱり…と思ってしまいます。

総合地球環境学研究所での全体会議

■先日の土日は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で会議でした。コアメンバーとして参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の全体会議です。全体会議は、年1回開催されます。大きなプロジェクトですので、ふだん出会うことのないプロジェクト内の異なるワーキンググループのメンバーが、この場で全体の研究スキームを再確認し、それぞれのワーキンググループの報告を行うと同時に議論を行います。様々情報や考え方を共有し、プロジェクト全体の進捗状況を確認します。

■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトは、私たちの研究プロジェクトも含めて、その多くがいわゆる「文理融合」の研究であり、同時に、「超学際」的な研究です。「文理融合」とはいっても、しばしば見かけるような、いろんなディシプリンの小さな研究成果を集めて、それらを「パチンとホッチキスで閉じた」ようなものではありません(キーワードでゆるく纏めただけのプロジェクト・・・)。私たちは実質的にディシプリンの境界をこえて研究スキームを共有し、研究者の緊密な連携・協働によりプロジェクトを進めています。また、持続可能な社会へ向けた転換のために、地域社会の行政・市民/住民団体、地域住民・・・様々なステークホルダーと「超学際」的に連携・協働を進めています。

■しかし、このような「文理融合」・「超学際」的研究を進めながらいつも感じることは、「初めに『文理融合』・『超学際』的研究ありき」で研究プロジェクトがスタートしてしまうことの弊害です。現場の課題が明確であり、その課題の必要性から「文理融合」・「超学際」的研究を進めていくようになればよいのですが、必ずしもきちんとそうはなっていません。細かくみていくと、時に、手段が目的化していくような側面が否めません。もうひとつの問題は、プロジェクトの評価に関するものです。プロジェクトは、評価委員会により行われます。総合地球環境学研究所のプロジェクトは、「インキューベーション研究(IS)」、「予備研究(PS)」、「プレリサーチ(PR)」、そして「フルリサーチ(FR)」と、段階的に進みます。段階的に次のステップに進むさいには厳しい評価を受けなければなりません。私たちは幸いなことに「フルリサーチ」まで進むことができましたが、途中でプロジェクトが取りやめになるばあいもあります。そうすると、とりあえず評価を突破することが目的化してしまう傾向も生まれてしまうように思います。現在、総合地球環境研究所では、プロジェクトの評価や推進のあり方を再検討されています。個人的には、良い方向に向かっているように思っています。

■さて、2015年度から2年間、大学の研究部長の職に就いたことから、このプロジェクトに関連する調査に赴くことがなかなかできませんでした。2011年から2014年まで大学院の社会学研究科長を務め、それが終わったらプロジェクトに本腰を入れようと思っていただけに、この2年間はかなりつらいものがありました。まあ、大学の仕事が優先ですので、仕方のないことではありますが・・・。しかし来年度1年間は、学内行政や授業が免除され、研究に専念できることになりそうです。「文理融合」・「超学際」的研究は、かなり精神力と体力がいります。このタイプの研究は、今回が人生で最後になりそうです。しっかり本腰を入れてこのプロジェクトに取り組みたいと思います。

総合地球環境学研究所でコアメンバー会議

■更新がなかなかできていません。ということで、11日(日)に京都の総合地球環境学研究所で、プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」のコアメンバー会議が開催されました。当日は、植物生態学を専門とされている中静透さん(東北大学)にもご参加いただき、プロジェクトに対する評価委員会からコメントをもとに、今後のプロジェクトの展開について議論を行いました。中静さんからは、プロジェクトを推進していくための有益なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

■文理融合のプロジェクト研究、もう20年近くも取り組んでいますが、なかなか大変です。この日は、研究プロジェクトの根幹にかかわるスキームに関して、若手の研究者からもいろんな意見が出されました。私もガンガン意見をいいました。若手と私とでは、基本的に共有された理解があるように思います。建物でいえば、大黒柱や梁にあたる部分なので、ここをしっかりしておかねばなりませんる大切なことなので、別途、スキームを再検討する会議をもつことになりました。

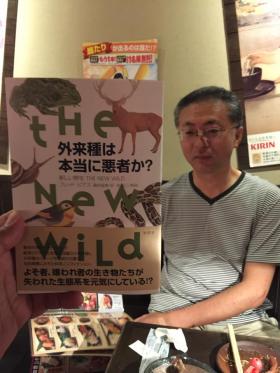

『外来種は本当に悪者か?』

■私の周りでは、けっこう話題になっている本です。科学ジャーナリストであるフレッド・ピアス。タイトルが刺激的です。『外来種は本当に悪者か ?』。本の帯にはこう書いてあります。

■私の周りでは、けっこう話題になっている本です。科学ジャーナリストであるフレッド・ピアス。タイトルが刺激的です。『外来種は本当に悪者か ?』。本の帯にはこう書いてあります。

著名科学ジャーナリストとが

敵視されてきた生物の活躍ぶりを評価し

外来種のイメージを根底から覆す

知的興奮にみちた科学ノンフィクション。

よそ者、嫌われ者の生き物たちが

失われた生態系を元気にしている!?

■この本を勧めてくれたのは、ずっと長く一緒に研究プロジェクトをやってきた京大生態学研究センターの谷内茂雄さん。生態学を専門とする谷内さんが、勧めてくれたので、これは面白い本に違いないと思いました。谷内さんは、研究に関連する著書や論文だけでなく、小説や漫画に至るまで、その時々、読んで面白いと思った本を私に勧めてくれます。とてもありがたいことです。

■さて、この著書、「外来種は悪」であり「在来種は善」、だから外来種を排斥しなければならない…といった単純な考え方で、知らないうちに「正義」を背負って自らの正当性を主張している方達には受け入れがたい内容になっているかもしれません。しかし著者は、外来種の排斥を人種偏見に基づく民族浄化と重ね合わせます。外来種排斥による自然環境保護の主張が、自然再生にはならないというのですから。私自身、以前、博物館や文化遺産の研究をしている時に、ある絶滅危惧種(あえて名前は出しませんが…)を守ろうとする活動やそこにある声高な発言の背景に、偏見に基づく他民族排斥と外来種排斥と同じような構造があるのでは…と感じたとことがありました。その当時、ヨーロッパで、戦争やナチズムに関して調査をしていたので、一層のこと強く感じたのでした。その時に感じたことを、谷内さんからこの本を紹介された時に思い出したのでした。そういえば、昨年は、『ナチスと自然保護景観美・アウトバーン・森林と狩猟』(フランク・ユケッター・著、和田佐規子・訳、築地書館 )という本も翻訳されていましたね。

■さて、この本の解説は、流域管理の研究を通して知った生態学者・岸由二さんが書かれています。ここで読むことができるようです。その一部を以下に、引用しておきます。

生態学という分野は、生物の種の生存・繁殖と、環境条件との関係を扱う、ダーウィン以来の生物学の一分野である。と同時に、生態系、生物群集などという概念を使用して、地域の自然の動態についても議論をする分野でもある。種の論議と、生態系や生物群集の論議は、かならずしもわかりやすくつながっているわけではないので、 2つの領域はしばしばまったく別物のように扱われることもあったと思う。

しかし、20世紀半ば以降、実はこの2つの分野をどのように統合的に理解するかという課題をめぐって、生態学の前線に大きな論争あるいは転換があり、古い生態学、とくに古い生態系生態学、生物群集生態学になじんできた日本の読者には、「意外」というほかないような革命的な変化が、すでに起こってしまっているのである。その転換を紹介するのにもっともよい切り口が、「外来種問題」、これにかんれんする「自然保護の問題」といっていいのである。

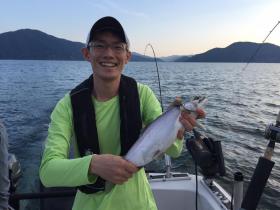

ビワマスを釣った!!

■琵琶湖は400万年の歴史を持っています。伊賀上野のあたりに誕生して、大地の動きとともに、深い湖になったり、時には浅い小さな湖沼が連なったようになりながら少しずつ移動し、約40万年前にほぼ現在の位置にたどり着きました。琵琶湖は周囲を山々に囲まれ、たくさんの河川が琵琶湖に流入しますが、流出する河川は瀬田川だけです。このように閉じた水系として40万年もの歴史があるため、琵琶湖では、生物進化の過程で、ここにしかいない生き物が誕生しました。そのような生物のことを固有種といいます。琵琶湖には約1000種の生き物がいますが、そのうちの50種が固有種といわれています。先週の土曜日、7月30日(土)に、そのような固有種の1種(正確には固有亜種だそうです)であるビワマスを釣るために、釣り好きである娘婿のてっちゃんとともに、奥琵琶湖に行ってきました。今回のビワマス釣りは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していた時の同僚である桑原雅之さんのお誘いで実現しました。

■朝3時45分にてっちゃんとともに家を出発し、奥琵琶湖にある大浦の漁港まで行きました。そこから釣り用のプレジャーボート(釣り船)に乗り、琵琶湖の北湖の中心部へと向かいました。ビワマスはサケの仲間です。琵琶湖の周囲の河川で生まれたら、すぐに河川を下り、琵琶湖の深いところに向かいます。ビワマスは、水温の低い深いところで成長するのです。時々、餌をとるために、琵琶湖の中層までやってきます。今回挑戦したトローリングという釣りは、このようなビワマスを狙った釣りです。疑似餌を琵琶湖の北湖の中層あたりまで錘で降ろして、ゆっくり船で曳いていきます。ビワマスが餌と勘違いして疑似餌に喰らい付いたら、リールで釣り糸を巻いていきます。今回は、桑原さん、てっちゃん、私の3人で6時間トローリングを行いました。大小様々なサイズのビワマスが釣れました。私には釣りの趣味はありませんが、海釣りではそれなりにキャリアを積んでいる娘婿てっちゃんでも、このビワマス釣りは初めての体験で、大興奮していました。楽しい時間を過ごすことができました。

■トップの写真、桑原さんが釣り上げたビワマスです。頭の先から尻尾の端まで、全長66cm。かなりの大物です!! これはめったに釣ることのできないサイズです。おそらく誕生してから4年~5年ほどたっているのではないかと思います。桑原さんは、毎年ビワマスのトローリングを楽しんでおられますが、この66cmは自己記録なのだそうです。素晴らしい。66cmというと、リールを巻いていてもかなりの抵抗感があったはずです。桑原さんは、慎重にリールを巻くことに集中されていました。しだいに大物のビワマスの姿が見えてきました。これだけのサイズになると体高もかなりあるので、琵琶湖のなかでビワマスの銀色の腹がうねっている様子は、まるでアナコンダのような大蛇のようでもありました。かなり時間をかけて大物は釣り上げられました。桑原さん、大満足です。船のなかは、歓声ととともにハッピーな雰囲気に包まれました。この大物を、私やてっちゃんではなく、桑原さんが釣り上げてくれて本当に良かったと思いました。また、こういうトローリングを体験させていただいた、ガイドの船頭さんにも大感謝です。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■ビワマスのトローリングの様子は、逐次、facebookに投稿していたので、私たちが「利やん」に到着すると、私のfacebookの友達であり、居酒屋「利やん」のランニングチームのチームメイトでもあり、そして龍谷大学の職員でもある竹之内くんもやってきてくれていました。少し遅れて、世雄くんもやってきてくれました。お2人とも、ビワマス食べるのは初めてとのことでした。ビワマスは、7月が一番脂が乗って美味しくなります。それなりの漁獲があるのですが、美味しくてもなかなか流通しません。ということで、はじめて味わうのビワマスに、竹之内くんと世雄くんのお2人はとても感動されていました。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■今回、改めて思ったことは、普段、琵琶湖の魚を味わった経験のある方が少ないということです。facebookへの投稿には、たくさんコメントをいただきましたが、琵琶湖にいる淡水魚が刺身で食べられるということに、多くの方たちが驚いておられました。琵琶湖にこんな美味しい、しかも美しい魚がいるのかと驚いておられました。多くの人びとが、湖魚を通して琵琶湖のことに思いをはせることができれば、長い目で見れば琵琶湖を守っていくことにもつながるのではないかと思います。

小佐治訪問(総合地球環境学研究所)

■15日(日)は、前日に引き続き、総合地球環境学研究所の仕事でした。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に最近になって参加された、新たな社会科学系のメンバーの皆さんに、プロジェクトのメインフィールドである野洲川流域を視察していただきました。視察の目的は、「文理融合」型かつ「超学際」的である私たちの研究プロジェクトを深くご理解いただくことにあります。総合地球環境学研究所・PD研究員の淺野悟史さんがアレンジしてくれました。今回の視察に参加された新メンバーは、西前出さん(京都大学)、松下京平さん(滋賀大学)、竹村幸祐さん(滋賀大学)、高橋卓也さん(滋賀県立大学)の皆さんです。

■視察は、野洲川流域の中でも本流であり野洲川の支流、杣川流域にある小佐治からスタートしました。まずは、小佐治にあるコミュニティビジネスの拠点である「甲賀もちふるさと館」で、小佐治の「環境保全部会」に所属する農家の皆さんからいろいろご説明をいただきました。写真の新聞は、地元のニューズレターである「農地・水・環境保全 向上活動 小佐治だより」の最新号です。

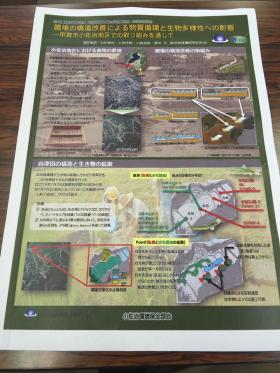

■私たち「総合地球環境学研究所」の研究プロジェクトとの協働事業のことが、大きく取り上げられています。私たちのプロジェクトでは、今年2月にから「幸せの環境ものさしづくり」活動の一環として、隣接する里山から水田にやってきたニホンアカガエルが、産卵した卵の位置を、農家の皆さんと確認する調査を行ってきました。私がやったのは「幸せの環境ものさしづくり」の「基本設計」あたりまでで、後の「実施設計」や「施工図面」に当たる詳細な作業は全てPD研究員の淺野さんが担当してくれました。優秀な若手研究者がいてくれて、本当に助かっています。トップの写真は、淺野さんと農家の皆さんが行った調査結果を、地図に落としたものです。こうやって「生き物の賑わい」や「環境豊かさ」を「見える化」(可視化)し、農家やこの地域の皆さんと共有していくのです。

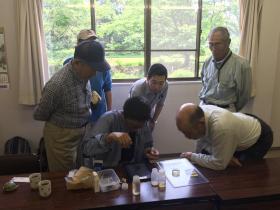

■下の写真は、写真は、「田越し灌漑」の実験をしている水田を視察しているところです。小佐治の水田は、農作業がしやすいように、用水路と排水路を分離する土木工事を済ませています。このような土木工事を行うと、1筆ごとに水の管理が可能になり農作業が便利になりますが、水田からは、代掻き等の農作業で発生した濁水が流れやすくなります。また、水田やその周囲に棲む生物たちにも大きな影響を与えます。そこで、この実験では、かつてのように1つの水田からの排水が隣の水田の用水となるように、すなわち水田の畦を超えて水が流れるように水の流れを変えました。このように「田越し灌漑」にすると、物質循環や生き物の賑わいにどのような変化が生まれるのか、これから詳しく調べていきます。視察のあとは、再び「甲賀もちふるさと館」に戻り、水田に採取したプランクトンを農家の皆さんと確認してみました。簡単な装置をiPadに装着することで、水田のプランクトンをiPadで動画を撮りながら観察できるのです。これも淺野さんが調達してくれました。早速、地域の子どもたちと行う水田の観察会で活用する相談が始まりました。

■甲賀市甲賀町小佐治での視察を済ませた後、地域の皆さんに昼食をご馳走になりました。退職後、ご自分が暮らしてきた小佐治の環境を再評価し、農村のライフスタイルを楽しんでおられるYさんが、村の里山の薪と御釜でご飯を炊いてくださったのです。地元の皆さんが漬けられた3年ものの沢庵や、手作りのお惣菜とともに、炊きたての美味しいご飯をいただきました。屋外での昼食。最高ですね‼︎