比良オロシと湖西線

■昨晩は、今年最後の忘年会でした。龍谷大学の世界仏教文化研究センターの関係者の皆さんとの忘年会でした。センターの職員や研究員の皆さん以外にも、文学部の真宗学、仏教学そして実践真宗学研究科の若手教員の皆さんもご参加くださいました。当初は、研究部長として世界仏教文化研究センターの皆さんのご苦労をねぎらうつもりでやってきたのですが、すっかりそんなことは忘れて、最終電車近くまで、皆さんと宗教や仏教と社会との関係について、いろいろお話しをさせていただくことができました。

■とても勉強になりました。こういった、学部の壁を超えた形での学問的な「つながり」は非常に大切だと思いました。私自身、素人勉強のレベルで仏教の本を読んでいますが、普段思っている素朴な疑問についても、いろいろ教えていただくことができました。ありがたかったです。

本学には実践真宗学研究科がありますが、そこでは社会実践実習に取り組んでおられます。社会学部で行なっているCBL教育等とも関係があります。両者とも学内の組織であるにもかかわらず、あまり交流がありません。「つながる」ことで、もっといろいろできるはずです。様々な可能性が顕在化してくるといいなと思います。

■というわけで、気分良く京都駅から湖西線の終電に乗ったのですが、電車は大津京までしか進みません。どうしたんでしょう。車内放送からは、強風で湖西線、再開の目処がたっていないというのです。あとで調べてみましたが、JR西日本列車運行情報がtwitterで「湖西線では強風のため、堅田駅~近江今津駅間で運転を見合わせています。現在も、断続的に非常に強い風が吹いているため、本日は最終列車まで運転を見合わせます」という情報を流していました。これはいけません。1時間待って1時半頃になっても動きそうにないので、JR大津京駅からはタクシーで帰ることにしました。仕方ありません…。湖西線が強風で止まる…というのは、よく知られたことです。湖西線沿いに暮らすようになって、その「洗礼」を受けたわけですね。

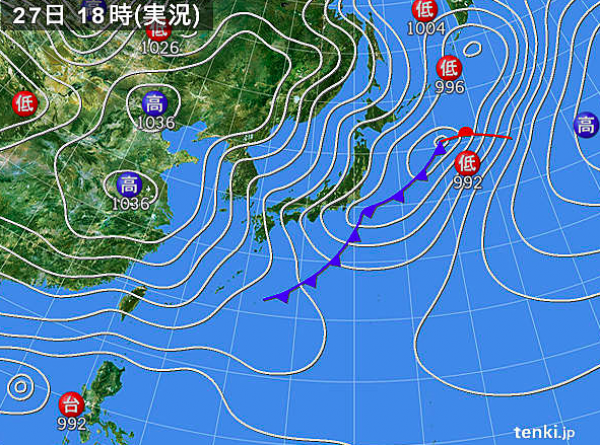

■堅田駅から近江今津駅までの間には、比良山系がそびえ立っています。この比良山系から琵琶湖側の大津市の旧志賀町へ吹き降ろす強風のことを、「比良オロシ」と言います。長年にわたって滋賀の気象について研究されてきた松井一幸さんと武田 栄夫さんが2001年に発表された研究成果によれば、「比良オロシ発生時には『気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている』ことが殆どの場合に見られた。この 事実を『比良オロシの45度マジック』と呼ぶことにする」と述べておられます。ただし、「45 度マジックは比良オロシが発生するための必要条件であるが十分条件ではない。比良オロシが発生するためには,ある程度の気圧傾度や寒気が必要である」ということも述べておられます。

■私自身、気象や天気図のことについてはよくわかっていませんが、昨日の晩18時の天気図を見てみたいと思います。トップの画像がその天気図です。確かに「気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている」ことがわかります。ネットの天気予報では、「26日(月)から27日(火)にかけては低気圧が発達しながら通過する影響で広く雨や雪となり、風も強まります。天気も気温も変化が大きくなりそうです」とのことでしたが、実際、滋賀は夜に大荒れとなり、湖西線は止まってしまいました。ちなみに、湖西にある南小松では、21時01分に、最大瞬間風速が25.8m/s(北北東)となったようです。相当強い風です。

福本くんのこと

■ひさびさに、福本正馬くんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ行きました。「利やん」は、私にとって自分自身の「憩いの場」であり、友人の「社交の場」であり、いろんな仕事の「企画会議室」であり、「応接室」でもあります。そのことはともかく、福本くんとは本当にひさしぶりにお話ししをさせていただきました。

■福本くんは、世界を股にかけて、ビジネスを通じた地域や農業の振興に取り組んでおられます。(株)Local Developmentの社長さんでもあります。ちなみに、龍谷大学社会学部・脇田ゼミ1期生のOGと福本くんとは、某銀行で元同僚の関係でもあります。簡単に人がつながりますね〜。「世間は狭い」、「It’s a small world」です!

■来年の春からは、龍谷大学大学院政策学研究科が中心となって運営している、大学院修士課程の「地域公共人材総合研究プログラム」にも入学されます。ビジネスを通じて得た経験をもとに、地域振興に関する学術的な研究にも取り組まれる予定です。また、福本くんは、「滋賀県6次産業化プランナー」にも認定されています。今後、滋賀県の農村や地域振興にも一緒に取り組んでいく予定です。福本くんに、いろいろ教えていただきます。今晩は、大学院の合格をお祝いしながら、彼の近況報告をお聞きし、今後の滋賀県での活動に関する作戦会議もひらくことになりました。前向きに頑張っている若者と話していると、元気が出てきますね。

白い比叡山

■比叡の山々。今日はけっこう白くなりました。我が家の車は、今日からスタッドレスタイヤとなりました。情けないことに私はタイヤ交換をやったことがありません。だから業者さんにやってもらうしかないのです。ところが、です。我が家のようなご家庭が多いせいか、業者さんの方も予約がいっぱいということで、やっと今朝の予約が取れました。なんだか、ギリギリセーフでスタッドレスタイヤに交換できました。

■今日の午前中は、通勤の途中になりますが、大津市都市計画マスタープラン案のことで市役所の都市計画に立ち寄らせていただきました。そして、策定専門部会のメンバーとして、担当職員の方から都市計画マスターブラン案の中身の微修正やパプリックコメントへの対応等に関して丁寧な説明を受けました。私自身も、そのことに関連して意見を述べさせていただきました。都市計画マスタープランづくりも、いよいよ大詰めを迎えています。ただし、最後の詰めのところを、さらにしっかり考えないといけないと思いました。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■その後は、明日のREC主催の「社会連携・社会貢献活動報告会」で「北船路米づくり研究会」の学生がプレゼンをするということで、パワーポイントのファイルをチェックすることになりました。この後、4回生ゼミと大学院ゼミ。卒論、修論の赤ペンもまだまだ続きます。

西前研究室の忘年会

■今年の10月、京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林の西前出先生の研究室の新歓コンパに、どういうわけかご招待いただきました。それに引き続き、昨晩は、忘年会にもご招待いただきました。宴会要員ですね。

■昨晩は、日本人だけでなく、イギリス、インド、インドネシア、ベトナム、サモア…様々な国からの留学生の皆さんとの忘年会になりました。研究室での忘年会ですので、全部手作りの料理ばかり。イスラムの院生のための料理とベジタリアンの院生のための料理も、きちんと用意されていました。準備も完璧です。こういうのは、普段うちの大学では、なかなか経験できないことですよね〜。さすが京都大学です‼︎ 昨晩は、サモアから留学している男性の院生とも仲良くなり、ウムというサモアの伝統料理のことで盛り上がりました。焼けた石の上にバナナの葉に包んだ豚肉やタロイモを乗せて、上にもバナナの葉をかぶせて蒸し焼きにする伝統料理です。飲んだ勢いですけれど、彼が帰省している時に、サモアに遊びに行ってウムを体験させてもらう約束もしました。ウム料理、経験してみたいです。

■ちなみに、彼は私の息子と同い年です。もろちん院生の方達が若いのは当然なんですが、西前先生ご自身もまだお若く、何か研究室全体の雰囲気がエネルギッシュなんです。研究室の仲間同士のおしゃべりに耳を傾けてみると、1人の修士課程の女性の院生が、こう言っていました。「この前、60歳くらいのおじいちゃんがさぁ、…」と。そうか20代半ばの人たちからすると、60歳くらいって、おじいちゃんなんですね。私は「アラ還」ですから、もうこの年代の方達からするとおじいちゃんというカテゴリーなのです。なんだか、1人浮いているような感じですが、皆さん、とても親切にしてくださいました。ありがとう。

■忘年会は、アトラクションでも盛り上がりました。日本人の院生たちが、今流行りの「恋ダンス」を踊ってくれました。西前研究室の皆さんは、この日の忘年会に備えて、練習を積み重ねて来られたそうです。理系の研究室の場合は、研究室全体で盛り上がることがよくあると思います。羨ましいですね〜。ところでこの「恋ダンス」、私も年末の某所の忘年会で踊るようにと言われているんだけど、とても複雑すぎて無理っぽい…。

AED講習会

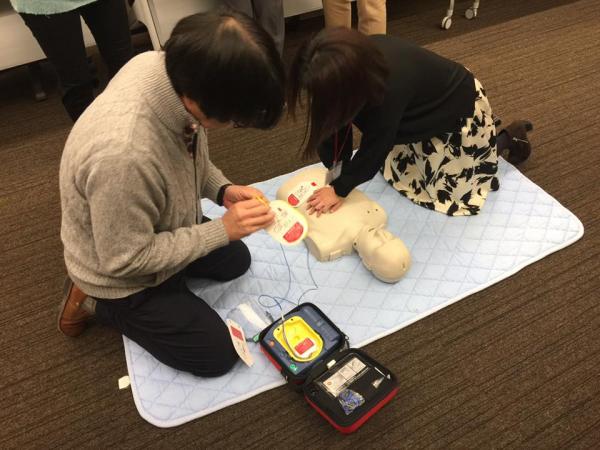

■お昼前に深草キャンパスに行き、学長会の後の懇談会である案件に関して話題提供というかご相談を行いました。学長や副学長からのご意見をいただきました。その仕事を済ませて、急いで瀬田キャンパスまで移動しました。残念ながら、スクールバスも学内便の車もタイミングが合わないので、電車での移動になってしまいましたが、なんとか予定通り、農学部のある9号館で開催された「AED」の講習会に参加することができました。以前暮らしていた奈良のマンションの自治会でも、防災訓練の一環としてこの「AED」の講習会を開催していました。ただし、こういう訓練は、定期的にやっておかないと、いざという時に対応できないので、大学の講習会にも参加させていただくことにしました。頭でわかっているのと、体で分かっているのとでは違いますからね。参加者の多くは事務職員の皆さんでしたが、農学部の大門先生も出席されていました。エエ感じです。これももっと教員が参加していたらいいのに…と思います。

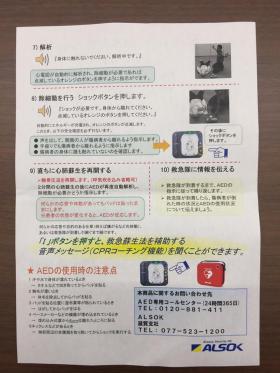

■さて「AED」ですが、これは自動体外式除細動器のことです。痙攣して血液を流すことができなくなっている心臓に、電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器です。血液が流れなくなって大きくダメージを受けるのは脳。この脳へのダメージを減らすために、胸骨圧迫と「AED」を使用して心肺蘇生を行います。結構大変ですね。胸骨圧迫を1分間に100回〜120回。圧迫の強さは胸骨の下半分5cm〜6cmの深さ。この胸骨圧迫を30回して、1秒の呼気吹き込みを2回。これは体で感覚を覚えるしかありません。体重の軽い小柄の人よりも、大柄なウエイトのある人の方が適切な胸骨圧迫をしやすいように思いました。肋骨が折れたとしても、それよりも脳をダメージから救う方が優先されますので、胸骨圧迫を遠慮なくやらなくてはいけません。

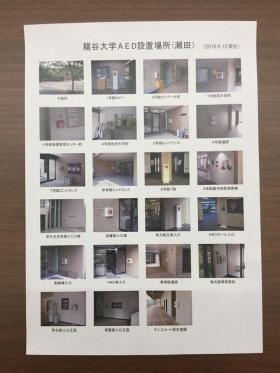

■それから、もう一つ気がついたこと。キャンパス内のどこに「AED」がおかれているのか、普段はあまり気にしていませんが、これはまずいと思いました。配布された資料の地図を見ると、どの建物にも配置されているようですが、慌ててしまうとどこにあるのかわからなくなるような気がします。普段から、意識しておく必要がありますね。講習会の資料も貼り付けておきますね。今日の講師は、「ALSOK」の社員の方たちでした。とてもわかりやすくご指導下さいました。ところで、「ALSOK」の会社名ですが、「ALways Security OK」からきているんですね。初めて知りました。さてさて、今日はこれから卒論と修論の原稿を持って帰り、自宅で「赤ぺん先生」をします。そういう季節になってきました。

「利やん」で再会

■昨晩の出来事です。深草キャンパスでの研究部の会議を終えて、急いで大津に移動しました。元・滋賀県副知事で、私がかつて勤務していた「琵琶湖博物館開設準備室」や「琵琶湖博物館」で大変お世話になった上司、田口宇一郎さんと、ひさしぶりに大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いしました。田口さんからのリクエストで、かつて総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに一緒に取り組んでいた柏尾珠紀さんもお呼びしました。柏尾さんと私は、田口さんがお住いの地域で農業濁水の問題に関して調査研究をしていました。そんなこともあり、田口さんがお住いの集落で作成された『町史』を渡したいとのお話しがあり、ひさしぶりに3人で会うことになりました。ちょっと同窓会みたいな感じですね。いろいろ、3人で盛り上がりました!

■「脇田といえば『利やん』」と思っておられる方が多いと思いますが、それは田口さんに仕込んでいただいたおかげ…かもです。「利やん」には、田口さんに連れていっていただいたからです。25年前の事です。懐かしいです。ちなみに田口さんが「利やん」に通われてから、もう40年たっているとお聞きしました。自分はまだまだヒヨッコだと改めて反省⁈です。

■田口さんに仕込んでいただいたのは「利やん」だけではありません。組織での仕事の進め方等についても、いろいろ学ばせていただきました。また、田口さんがおっしゃった「仕事はな、ロマンがないとあかんねん」という教えを今でも大切にしています。今の私にとって、とても大切な財産になっています。私の「呑み」を通した人との付き合い方も、田口さんをお手本にしているような気がします。そういう意味では、私は「田口学校」の生徒なのでしょう(^^;;。他にも、私のような方達をたくさん知っています。

■田口さんは、先に帰宅されましたが、かつての研究仲間である柏尾さんとは、その後もいろいろお話しさせていただきました。研究のこと、農村の支援のこと、そして親の介護や看取りのこと…。やはり同窓会って感じですね。昨晩、楽しく、懐かしい、そして充実した時間を持つことができました。

大津祭「西行櫻狸山」×「世界農業遺産申請」チーム

■先週のウイクーデーに老健施設に入所している母を訪ねて洗濯物の交換をしたばかりですが、昨日も母の介護関係の用事がありました。介護が大変なので、兵庫県の施設から滋賀県の老人ホームに引っ越ししてもらうことになりました。午前中は、その老人ホームでの契約でした。介護保険や老人福祉について不勉強な私には、制度が複雑に感じられてよくわからないことが多々あるのですが、老人ホームの相談員の職員の方には、一つ一つ丁寧に説明していただきました。とても、ありがたかったです。

■午後からは気持ちを入れ替えて、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産申請」チームの皆さんと大津祭の曳山巡行に行ってきました。これまでもこのブログで報告してきましたが、私は、滋賀県の「世界農業遺産」の申請に関して、アドバイザーという仕事をさせていただいています。どれだけ役に立っているのかはわかりませんが、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと仲良く仕事をさせていただいています。「気合を入れよう!! 世界農業遺産をアピールしよう!!」と、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加することにもなりました。今月の1日は、その練習会でした。54km歩きました。人生でこんな長距離を歩いたのは初めてのことでした。この練習会の後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で打ち上げをしましたが、その時に同じ宴会場におられたのが、大津祭の「西行櫻狸山」の皆さんでした。そして酒を酌み交わしつつ、たまたま偶然ではありますが、深く深く「交流」したのでした(簡単に言うと、酔っ払って盛り上がった)。その際、巡行の最後の方で「エールの交換」をしようということになりました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の『世界農業遺産』認定をめざそう!」と書いた横断幕を持ってアピールしてくれたら、それに応えて「西行櫻狸山」の粽をどっと撒くよ…という感じに話しが盛り上がったのです。一昨日の深夜には、「狸山」の曳山責任者のかたから、「利やん」のマスターを通して「ほんまにやるんよね‼︎」との確認が入りました。「はい、もちろん!!」とお返事。我々も本気でしたから、きちんと予定を組んでいました。

■ということで昨日は、「エールの交換」を無事に行うことができました。「狸山」の皆さんにはめちゃくちゃ喜んでいただけた…ように思います。その後は、「西行櫻狸山」の関係者の皆様ご配慮で、曳山の後ろを一緒にパレードさせていただきました。少しは、「世界農業遺産申請」をアピールできたかもしれません。農業セクターだけでなく、これからも、様々な取り組みをされている県民の皆様に、「世界農業遺産申請」について知っていただくと同時に、いろいろ応援・声援をいただければと思っています。また、滋賀県を盛り上げることに関して「エールの交換」ができればとも思っています。昨日、申請チームの皆さんの多くは、お子さん連れでお越しになっていました。仕事をしっかりやるけれど、育メンパパでもあるわけです。ワークライフバランスもバッチリですね!職員のお子さんたちとも楽しくお話しをすることができました。プライベートの時間を使って、こうやってお子さんと一緒に過ごしながら仕事関連のことをされているのです。立派だな〜。私としても有意義な1日でした。

■もうひとつ。大津祭の曳山の町や巡行のコースは、社会学部の「大津エンパワねっと」の学生たちが活動している中央小学校区のエリアと重なることから、昨日は知り合いの方たちにあちこちで出会うことになりました。これが祭なのでしょうね。かつて滋賀県立琵琶湖博物館時代の上司で、その後滋賀県知事をされた嘉田由紀子さんの、ご長男と市会議員をされている次男さんにもお会いすることができました。お二人とも、お子さんの時から知っていることもあり、ちょっと懐かしい気持ちでした。そういう人の出会いや再会が、祭のあちこちで見られました。素敵ですね〜。

西前研究室の新歓パーティ

■昨晩は、施設に入所している母の見舞い&洗濯物の交換を済ませた後、施設のある兵庫県から京都に阪急で移動しました。西前出先生(京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林)の研究室の新歓パーティにご招待いただいたからです。西前研究室には、この秋から、インドとインドネシアからの国費留学生の皆さんが入学してこられました。秋入学ですね。ということで、その歓迎会を開催されたわけです。そのような歓迎会に、どうして私がいるのか…。私自身もよくわからないのですが、西前先生の研究室の皆さんとは、総合地球環境学研究所のプロジェクトを通して仲良くしていただいているからなのかな…と思っています。

■一次会は、京大農学部の少し東側にある沖縄料理店でした。沖縄料理だけどちょっと不思議な雰囲気、アジアンテイスト満載のお店でした。海藻であるウミブドウをとても美味しくいただきました。その後、西前研究室に移動して二次会を楽しみました。この日、女子の院生たちの間では、アジアの民族衣装を着てくるという「ドレスコード(?!)」があったようです。インド、インドネシア、ベトナム、日本…。皆さんと、とても楽しい時間を過ごしました。ベトナムのアオザイを着ている女子院生が何にもおられますが、一人を除いて全員日本人です。また、研究室の宴会に呼んでくださるとのことで、楽しみにしています。

蜂蜜

■23日(土)は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」/「地域エンパワねっとI」の中間発表会でした。今年度、私自身は担当と指導を外れています。「大津エンパワねっと」が始まってから10年になりますが、担当や指導から外れたのは今回が初めてのことです。「大津エンパワねっと」は、社会学部4学科の共同により運営されています。そのようなことからすれば、社会学科で私ばかりがこのプログラムを担当していることには大きな問題がありました。今年度は、若い先生にご担当いただくことができました。研究部長を務めて時間もなかなか取れないことから、私としてはホッとしているところです。

■まあ、そのようなことはともかくです。指導は外れていますが、報告会ではお役目をいただきました。撮影係です。というわけで、報告会が始まる前に、ビデオカメラの設定等をしていました。ビデオカメラなど触るのは久しぶりです。「ビデオテープはどこから入れるのかな?」と戸惑っていたら、「大津エンパワねっと」の事務局の職員の方が、「せんせー、SDカードなんですよ、うふふ」とそっと教えてくださいました。それを聞いたある教員の方からは、「あっ!! ここに昭和のおじさん発見」とからかわれてしまいました。そうですよね。今時、テープなんてね…。まあ、そんなこんなで、あたふたしていると、「大津エンパワねっと」を昨年修了した門脇孝輔くん がやってきました。門脇くんは、「大津エンパワねっと」のOBです。その門脇くんが、笑顔で近づいてきて、小さな瓶に入ったハチミツを渡してくれました。門脇くんは、農学部の古本強先生と一緒に龍谷大学瀬田キャンパスの近くで養蜂の活動をしています。このハチミツは、門脇くんと古本先生が採取したハチミツなのです。ありがとう、門脇くん‼︎ それにしても、右側の私の顔、何だか疲れていますね〜。ちょっと休憩が必要です。

大津エンパワねっとを進める会・中央

■昨日の夕方、大津市の中心市街地にある中央市民センターで、「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。中央小学校区を中心とした中心市街地の皆さんと、「大津エンパワねっと」の学生の活動に関しての話し合いを行いました。だいたい月1回のペースで、このような会合をもたせていただいています。会の始まりは17時でしたが、少し早く着いてしまったので、ロビーで待機していました。

■中央市民センターのロビーで一番目を引くのは、壁に掛けられた地図ではないでしょうか。これは、かつて大津市長をされていた山田豊三郎さんの御宅に伝えられてきた大津百町の古絵図です。比べられるように、左隅には現在の地図が貼り付けてあります。古地図をご覧になってどう思うわれますか。江戸時代、比叡山の山頂から大津の街を眺めた時、鶴の形に見えることから、大津は「鶴の里」と呼ばれていました。古地図をもう一度ご覧ください。琵琶湖の湖岸に広がる市街地が「鶴の翼」に、山科、そして京都に向かう細い道沿いのところは「鶴の首」に見えませんか。江戸時代の人びとは、大津の宿の広がる形から、鶴が飛びたとうとうする姿を連想したのです。

■この古地図以外にも気になるものがありました。「吾妻川に映る白壁」という絵です。こちらは、住民の方の作品かなと思います。この作品が、市街地のどの場所を描いているのか、私にはすぐにわかりました。この白壁は、大津市中央3丁目にある養法寺という真宗仏光寺派のお寺のものです。このあたり、私も大好きな場所です。この絵を描かれた方にとっても、きっと、そうなんじゃないでしょうか。言葉では表現しにくいのですが、何かホッとする魅力的な場所なんですよね〜。もっとも、この吾妻川、2013年9月15日深夜から16日にかけて滋賀県を襲った台風18号の時には、氾濫しました。私も、地域の皆さんや市役所の職員の方たちと一緒に、浸水してしまった御宅の泥出しや、泥水につかった畳を運び出し等の作業を行いました。この時の氾濫については、以下をお読みいただければと思います。