初オンライン講義

■龍谷大学は、今週からオンライン授業(ゼミ、講義、実習全て)を全面的に実施することになりました。今日は、いよいよ私自身のオンラインの講義の日でした。ただし、ライブで講義をせずに、PDFファイルと、講義録音を4つに分割した音源を、manabaというクラウド型の教育支援サービスにアップして受講してもらうことにしました。いわゆるオンディマンド方式ですね。もちろん、実際の時間割上の時間帯で受講していただいても全く問題ないのですが、オンディマンド方式であれば自分の都合のつきやすい時間帯に受講するというメリットもあります。学生の皆さんからの質問やその質問への回答等のやりとりは、manabaの中にある掲示板を通して行う予定です。そうやって、双方向性を確保するつもりです。

■そうそう、それぞれの教員が、どのようなスタイルで講義をしているのか、学内者限定のポータルサイトでアンケートが実施されていました。まだ、手探りの状況が続いているようです。とはいえ、サーバーがダウンするようなことは、今のところ起きていないようです。大変心配していたのですが、安心しました。いくつかの講義のスタイルがあるようですが、私のやり方はおそらく少数派だと思います。現在、manabaにアップできるファイルは10MBになっています。そのため大きなファイルはアップできません。もともとは、50MB程度はアップできたようなのですが、今回のコロナウイルス感染拡大に伴ってオンライン授業の数が増えたことから、上限が10MBに抑えられています。私の勤務する社会学部では、できるだけ画像はアップしないでほしいという要請があります。余計にいろいろ考えないといけません。

■そのようなことに加えて、受講する側の学生の皆さんのWi-Fi環境についての心配もあります。現在、大学の側が補助をしてサポートしつつあります。Wi-Fijやパソコンを3万円でレンタルしつつ補助金も3万円出すことから、うまくいけば実質無償でのレンタルということになっています。しかし、それでも、全ての学生のWi-Fi環境が改善されるのかどうか、よくわからないところがあります。Meetを使ってオンラインゼミを実施していますが、Wi-Fiの状況が不安定な学生さんたちが一定の割合でいることが経験上わかっていますので、やはりオンライン講義のスタート時点では、無理せずにやっていこうと判断しました。ということで、PDFと分割した音源でオンディマンドというやり方にしました。

■私のやり方は、私が若い頃の経験でいえば、旺文社のラジオ講座に近いものかもしれません。はたして、今の学生の皆さんはどのように受け止めてくださっているでしょうね。なんだか「微妙だな〜」などと思いつつ…のオンライン講義です。試行錯誤の連続です。そのうちに、manabaを使ってこの講義形式に関して感想等を求めてみようと思います。このやり方の技術的なことについては、農学部の石原健吾先生の真似させていただきました。石原先生に心より感謝致します。農学部では、この「石原式」の講義を採用されている方が複数おられるようです。たくさんの同僚の皆さんから色々教えていただきながら、なんとかオンライン講義を始めることができました。

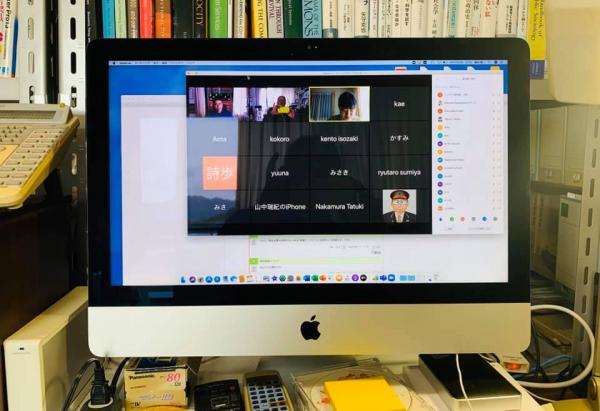

■そうそう、大学が契約していないために推奨はされていないzoom、先ほどやっと「ブレイクアウトルーム」という機能を使えそうなレベルにまで到達しました。まあ、その程度のレベルなのです。トップの画像は、今日、講義を行った「地域社会論」の掲示板です。ここに、10MB以下の4つの音源のファイルをアップしています。

コロナ感染拡大状況下でも、大切な大学図書館を維持しよう。

■現在、学生と大学院生は、キャンパス内への入構が禁止になっています。教員も在宅勤務が基本ですが、オンライン授業のことであれば入稿できます。ただし、入構がより厳しくなっています。入り口では、体温をチェックすることになっています。このような原則入構禁止の状況については、全国のどの大学も似たような感じなのではないかと思います。

■ただ、入構禁止というと、図書館は利用できないということになります。「今の学生は本を読まない」とよく言われますが、まじめに研究に取り組んでいる学生・院生は、図書の貸出ができないことに本当に辛い思いをしていることだろうと思います。特に、博士論文や修士論文に取り組んでいる大学院生、それから卒業論文執筆に向けて頑張っている学部性、そのような方達は大変困っておられるのではないでしょうか。おそらくですが、郵便代金を払ってでも郵送で貸し出してほしいとか、入構はしないけれど、正門のところで図書を渡して欲しいという学生がおられるのではないでしょうか。そうそう、中国の集合住宅で、食料店がマンションの門のところまで配達していたけれど、それに近い感じかもしれません。他大学では、図書の利用はどうなっているのだろうと思っていると、信州大学の知人が教えてくれました。信州大学では、コロナウイルス感染拡大の中でもサービスを継続されていることを教えてもらいました。

■こちらの「附属図書館の新型コロナウイルス感染症予防対策強化について」をご覧ください。信州大学の図書システムで希望する図書を、自宅に郵送で送ってくださるのです。信州大学の知人とは少しメッセージのやりとりをしましたが、図書館の担当者の方は、大学図書館の使命の一つでもある学生の学修を支援することを放棄してしまうと、図書館の存在意義はなくなると、様々な工夫をして図書サービスを継続されているのです。担当者の方は、このサービスは死守しなければならないと考えておられるようです。素晴らしいと思います。

■同様のことは、帝京大学でも始まったようです。「帝京大学メディアライブラリーセンター、学生を対象に貸出希望図書の無料配送サービスを開始:新型コロナウイルスによる臨時休館中の学習支援の一環」をご覧ください。学生を対象に貸出希望図書の無料配送サービスを開始されています。郵送や配送ではありませんが、この神戸新聞の記事「予約限定、非接触で本貸し出し 上郡と佐用町の図書館」からもヒントを得られそうな気がします。

■全国の大学院生の皆さんを中心に「図書館休館による研究への影響についての緊急アンケート(図書館休館対策プロジェクト)」という活動も始まっています。コロナウイルス感染拡大のなかでも、命と健康を守りつつ、大学の使命をいかに守っていくのか。たいへん重要なことだと思います。授業料返還が必要という意見も出始めています。大学としての姿勢がしっかりとしていなければなりません。too slow, too late, too little…にならないように機動力のある展開が必要になってきます。

オンライン授業のマナー?!

■昨日はzoomを使ったオンライン授業を実施しました。実習系の授業、社会共生実習の「地域エンパワねっと」の授業です。社会共生実習は、社会学部の学生であればどの学科の学生でも履修できるのですが、この「地域エンパワねっと」の”弟分”でもある「多文化共生」(川中大輔先生担当)をテーマにしたプロジェクトとの合同授業でした。私たちの「地域エンパワねっと」は大津市、「多文化共生」のプロジェクトは京都市の東九条とフィールドは違いますが、ともに学生自身が「課題発見」を行い、その「課題解決」に取り組むことを特徴としています。「課題発見×課題解決」です。これからも、時々このような合同授業をしていく予定になっています。

■昨日の授業の前半では、昨年「地域エンパワねっと」を履修した先輩Iくんがプレゼンテーションをしてくれました。現在、Iくんは3回生ですが、昨年、2回生の時には「地域エンパワねっと」のIAとIBを履修していました。現在はIIAを履修中です。Iくんは、海外から来日し瀬田キャンパスに隣接する瀬田東学区にお住まいの家族の皆さん、特に子どもさんたちをどのようにサポートしていくのか…という課題に取り組みました。プレゼンテーションでは、「自分はどのようにしてこの課題を発見して、この課題解決のためにどのように取り組んできたのか…」ということを丁寧に説明してくれました。zoomでは自分がパソコンで作成した資料を画面を通して他の皆さんと共有できる仕組みがありますが、Iくんは、その機能を使って、自分で作成したパワーポイントのスライドを使って説明してくれたのです。同じ学生である先輩が語るからこそ、後輩の皆さんは実習に対するイメージをよりリアルに持つことができる部分があるように思います。

■授業の後半では、学生たちはグループに分かれて討論を行いました。zoomの「ブレイクアウトルーム」という機能を使うようです。「ようです」というのは、私がまだzoomをよく理解できていないからです。この日は、「地域エンパワねっと」担当の還暦ごえの2人の教員と、まだ30歳代の川中先生で指導しましたが、お若い川中先生が手慣れた感じでzoomを操作をして司会進行をしてくださいました。見習わなくちゃね。で、学生の皆さんのグループの討論に見学させていただきましたが(もちろん、zoomを通して)、皆さん、しっかりした自分の意見を述べておられました。感心しました。今後の展開が楽しみですね。このようなグループに分かれて討論…のようなグループワークができること、これはzoomの魅力ですね。他にも、あったら教えてもらいたいです。問題は、いつも気になっていますが、通信容量に制限のある学生でも使えるかどうかなのですが…。幸いなことに、「地域エンパワねっと」の学生たちは、自宅でパソコンを使って通信容量無制限でオンライン授業ができるようです。

■ところで、今日はオンライン授業の最初の方で、学生たちにこんなことを話しました。双方向のオンライン授業、テレビ会議、ビデオ通話の時のマナーみたいなことです。「テレビを眺めるようにではなく、笑顔でね(自分も見られているよ)。仲間が話をするときは、大きく頷きたりしてね」みたいな話をしました。これは、オンライン授業だけでなく、普通の対面式の授業でもやって欲しいのですが、それは贅沢というものですね。でも、オンライン講義では、人数が多いと相手の表情が読み取りにくいこともあり、この辺りを少し意識する必要があるように思います。もちろん、画面には学生さんたちだけでなく、白い髭の長い髪のおじいさん(私のことですが…)が写っているのですが、おじいさんなりに笑顔になっているかどうか、ちらりと表情をセルフモニターすることにもなります。zoomには反応という機能もありました。カメラをオフにして自分の顔が映らないようにしていても、「いいね!」や「拍手」みたいなサインを出すことができます。なかなか工夫されているわけですが、少し複雑な気持ちにもなります。もっと普通にコミュニケーションしたいよね…と思うわけです。そんなことを思っていると、このような記事が目につきました。いろいろ考えないといけない時代になったな〜と思います。自宅にいても、オンライン授業を受講するとき、お化粧をして、外に出かける時のおしゃれな服を着て…となるわけですね。教員だって、これまでスーツをバシッと来て講義をしていた人は、どうするのでしょうね。自宅でもスーツを着てやらないと気分が乗らないのかな。私の場合は、特別なことがない限り、授業も、学外の会合も、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での呑みの場合も、ほとんど服装は変わらないので関係ありせませんが。

■話は全く変わりますが、先日、62回目の誕生日を迎えました。4月15日が誕生日です。wikipediaで「4月15日」を調べてみると、いろんな方が同じ誕生日です。レオナルド・ダ・ヴィンチとか。社会学者だと、フランスのエミール・デュルケームも4月15日生まれです。私が生まれる100年前。現代社会学の礎を築かれた社会学の巨人のお1人です。ああ、このことは、以前にも投稿したな…。まあ、62歳になるとこのような感じです。

■誕生日の午前中には、孫のひなちゃんがLINE電話で「おたんじょうび、おめでとー」とメッセージを伝えてくれました。ひなちゃんは、在宅勤務のおかあさんと自宅で過ごしています。ひなちゃんの最大の敵は「ひま」。保育園も感染を恐れて今は行かないようにして、自宅で過ごしています。保育園だと、いろいろお友達と一緒に楽しいことがいっぱいできるけれど、おうちだとちょっと物たらないのかもしれません。本当は孫に会いに行きたいのですが、コロナウイルス感染拡大の状況では、そうもいきません。コロナウイルスの感染拡大が長期化すると、孫も含めて家族や友人、親しい方達にも会うことができませんね。これは何か寂しいものがあります。その一方で、会議なんかだとオンライン上で特に問題を感じません。15日には、Google Hangouts Meet を使った70数名が参加する学部の会議にも参加しました。自宅からオンラインでの参加です。オンライン授業実施に向けての会議です。急遽開催されたこともあり、ちょっと時間にロスがありましたが、非常勤講師の先生方も参加することのできる会議でした。みんな心配ですものね。

■コロナウイルスの感染拡大で、仕事や生活の様々なところで、オンライン授業や会議も含めて様々な変化が生まれています。実際に身体を伴って「場」を共有すことで無意識のうちにしていたこと/できていたことが、オンライン化でしなくなっている/できなくなっているかもしれません。大切なことを失っているかもしれません。そのことが社会にじんわりとボクシングのボディーブローのように影響を与えるかもしれません。逆に、会議のように、これまで場所を決めて実際に「場」を共有しないとできないと考えていたことも、「なんだオンラインで十分だよ」と思えるようにもなりました。オンライン化で失うこと、オンライン化で十分なこと、コロナウイルスの騒動が収束した時、両者を峻別することが必要になってくるでしょうね。

オンライン授業講習会

■昨日は、キャンパス内にある情報処理のための教室で、クラウド型教育サービスの「manaba course」と「Google Hagouts Meet」の講習会が開催されました。大きな部屋とはいえ、人がたくさんなので、窓も扉も全開、ビュービューと風が部屋に入ってくる環境で、席も離して、マスク装着とアルコールで消毒をしての参加です。専任教員だけでなく、非常勤の先生方も参加されていました。今日の講習会でおおよそどうすれば良いか、理解できたかな…という感じです。習熟して慣れるのに、かなり時間がかかりそうですが。まあ、仕方がありませんね。

■私は現在龍大でしか教えていませんが、非常勤の先生方には、たくさんの異なる大学で教えておられる方たちがいます。そのような先生方は、それぞれの大学でやり方が違うので、非常に大変なご苦労をされているのではないかと推察します。

■それから、学生自身が、manaba course とGoogle Hagouts Meetにどこまで習熟できるのか。友達が周りにいませんからね。特に、新入生の皆さんは大変だと思います。わかりやすい動画を作成して、学生向けに配信するとか、方策が必要になると思うのですが…。特に、スマホしか持っていない学生に対しては、配慮が必要だと思います。その心配を担当職員の方にはお願いとしてお伝えしておきました。教員にオンライン授業をしてもらう以上に大変だと思うのです。

石原式によるオンライン授業の方法

■オンライン授業の方法に関して、龍谷大学農学部の石原健吾先生の研究室を訪問しました。もちろん、窓は開けて、社会的距離を確保した上で、いろいろ教えていただきました。

■パソコンを自宅で使えず、通信容量に限界のあるスマホしか使えない学生さんでも、きちんとオンライン授業を受けることができるようにするには、どうすれば良いのか…、私の課題でした。以前にも、このことについて投稿しましたが、共感してくださったのが、農学部の石原先生でした。仲良しです。先生が既に取り組まれていた方法を教えてもらいました。Macを使ったやり方です。おそらくWindowsを使っておられる方の場合でも、同様の機能で似た感じで作業ができるのではないかと思います。どなたか、石原方式(Windows版)を考えていただけませんでしょうか。以下は、Mac版です。

「龍大農学部・石原式(Mac版)」

(1)パワーポイントで、講義用のファイルを作成します。

(2)そのファイルを編集しているパソコンに、ペンタブレット(板タブ)をUSBでつなぎます。安くて良いようです。

(3)板タブを使って、パワーポイントのきちっとした活字に、手書き風のタッチでアンダーラインを引いたり、書き込みをしたりします。

(4)できあがったら、そのスライドをみながら、説明をします。録音するのは、iPhoneに入っているボイスレコーダーです。iPhoneにマイク付きのイヤフォンをつけて、パワーポイントのファイルを説明して録音します。1枚のパワーポイントの説明が終わったら、録音も途中でストップします。

(5)パワーポイントのスライドを、Macの場合だとスクリーンショットして画像にしてデスクトップにおきます。これが基本です。これを繰り返して、講義に必要なパワーポイントのスライド全てについて同じ作業をします。

(6)デスクトップには、講義に使う複数のスライドのスクリーンショットしたものを、全てマウスで確定してクリックします。すると、プレビューで見ることができます。このあとパワーポイントのスクリーンショットをPDF化します。

(7)PDFにする方法です。プレビューのファイルをクリックして「プリント」を選択します。そして「詳細を表示」にします。「プレビュー」をクリックして「レイアウト」を選択します。石原先生は、パワーポイントの4つのスライドを1ページにまとめておられました。「境界線」を入れることもできます。

(8)このプレビューの左下隅にある「PDF」で「PDFとして保存」を選択し、デスクトップにファィル名をつけて保存します。こうすることで、パワーポイントをPDFファイルにすることができます。

(9)最後です。ここで、録音した音源とPDFファイルができたことになります。これを「manaba course」にアップします。

(10)学生は、このPDFファイルを見て、音源を聞いて、自分の都合のつく時間に自学自習することになります。オンディマンド方式です。

(11)このファイルを、どの期間manaba courseにアップしておくのか、これは授業の運用の仕方によって違ってくるでしょうね。私の場合ですが、事前にしっかり学習をしてもらった上で、manaba courseで小テストを実施しようかと思っています。また、それぞれの学生からの質疑応答や感想やコメントもmanaba courseにアップしてもらおうかなと思います。この質疑応答や感想やコメントをもとに、短時間ですが、学生の皆さんと「Meet」を使ってライブでやりとりしようかなと思っています。ちょっと、反転授業っぽいですね。

■石原先生、ありがとうございました。

【追記1】■立命館大学では、オンライン授業開始日にトラブルがおきました。「大学サイトでトラブル 新型コロナ対策のオンライン授業で学生アクセス殺到 立命館大」。これは大変ですね。龍谷大学は、5月11日から全面的にオンライン授業が始まりますが、同様のことが起きてしまうと困ったことになります。このようなこともあり、できるだけネットやサーバーに負荷がかからないような方法を考えたいと思っています。

【追記2】■以下、オンライン授業を実施するにあたり有益な情報が多々書かれています。

オンライン授業に初めて関わる教員のための教授法(ティップス)

学生側からみたオンライン授業

■1人の学生さんからメールを受け取りました。兵庫県にお住まいで、瀬田キャンパスに通っておられますが、今は「緊急事態宣言」により自宅から出ることができません。また、うちの大学では学生はキャンパスに入ることができません。さて、メールをくれた学生さんのお宅には、パソコンが1台あります。しかし、ご両親が在宅のテレワークで日中は使っておられるので、時間割と同じ時間帯にオンライン授業をすることになると、ご両親と相談をしなければならないのだそうです。しかもWi-Fiの通信量も制限があるとのことでした。ですから、その学生さんとしては、スマホで受講できたらありがたい…ということを訴えておられました。ただ、スマホだって通信量に制限がありますよね。家のすぐ近くに、無料で使えるWi-Fi環境があれば良いのですが…。画像をたくさん流すような教材だとスマホでは無理があるかなと思います。

■龍谷大学の学内関係者だけが閲覧できるポータルサイト内に、「龍谷大学 オンライン授業まとめ 2020春」というページがあります。そこには、推奨環境として、以下のことが説明してあります。ただ、これだけの環境をどれだけの学生が準備できるのでしょうね。そのあたりが、よくわかりません。教員の側は、「今時の学生だから、自分用のパソコンを持っているだろう」と思っていると、大変なことになります。自宅で、たくさん家族の皆さんと1台のパソコンを共用しているため、自由に使うことができない学生さんもおられます。そういう学生さんからは、スマホのフリック入力でレポートを書いて、それを大学のパソコンで打ち出して提出するという話を聞きました。また、「学費は出してあげるけど、生活費は奨学金とバイトでなんとかやってね」と言われている学生さんであれば、「コロナでオンライン授業になるので、この際、思い切ってパソコンを買っておこう」ということはできません。コロナでますますバイトが減って収入が減少している状況では無理です。光インターネット、下宿先に備えられていれば良いですが、自分で契約してということになると、その料金も払わなければなりません。そのため、大学では、オンライン授業を受けられない学生は、大学にきて端末を利用しても良いということになっています。ただ、この感染拡大のなか、大阪の街中を通って通学している自宅生だと、かなりのリスクを覚悟しなければなりません。

オンライン授業のための推奨環境

光インターネット等の安定したブロードバンドインターネット環境(携帯電話回線は推奨しません)

最新のOS(Windows10・MacOS Mojave,Catalina)を搭載したパソコン

Webブラウザ:Google Chrome 最新版

Microsoft Office(学部生・大学院生はOffice365がダウンロード・インストールできます)

双方向ビデオ通話のためのWebカメラ・マイク・ヘッドフォン・ヘッドセット等

■「持続可能なと開発目標 SDG’s」のスローガンである「誰一人取り残さない」ということを考えるのであれば、てんこ盛りの動画等をオンライン授業で流すよりも、実質性だけを担保する、通信容量のあまりかからない方法が良いかなと思っています。「携帯3社、通信料一部無料に」という報道もあります。仮にそのような無料サービスを受けても、できるだく「重くない」オンライン授業をしなくてはいけないように思います。ということで、授業を履修する学生の人数にもよりますが、こんなのはどうかと考えました。

(1)これまでだと授業でプリントを配布してきました。文献や資料を切り貼りしたプリントです。それからパワーポイントのスライドを印刷したもの。全て印刷してテキストを作成して、それを学生の自宅に郵送するのです。これだと著作権の問題に抵触しないかなと思います。4月6日の毎日新聞で「オンライン授業でも著作物利用可能に 文化庁、新型コロナで改正著作権法前倒しへ」との記事があります。このことの詳細について、もっと知りたいとところです。もし、前倒しになるのならば、履修学生限定ではありますが、「manaba course」というクラウド型教育支援サービスを使って、資料をオンラインで配布することができます。それが間に合わなければ、印刷をして郵送したらどうかと思うのです(ただし、郵送料は大学の費用で負担してもらう必要があります)。講義用のパワーポイントは、オンラインで配布することができます。

(2)そのテキスト(資料とパワーポイント)を元に、講義を録音する。それを「manaba course」において都合がつく時間に聞いて、テキストをみながら自習してもらう。オンディマンド方式です。これだと、もし自宅にパソコンが1台しかなくても、自分の都合がつく時間帯に事前学習してもらえます。

(3)そのような事前学習をしたことを前提に、学生との質疑応答は、授業時間中に「manaba course」を使って小テストをしたり、あるいは使えるのならば「Google Hangouts Meet」も使って対応することができます。こうなると、いわゆる「反転授業」になりますね。

■私の経験からすれば、若い時に聞いていた「旺文社のラジオ講座」のような感じなんですが。今だと、ポッドキャストっていうんですかね、そんなふうにできないかなと思うわけです。それとは別に、放送大学のノウハウからも学ばせていただこうと思っています。どの学生も通信量の制限のないWi-Fi環境にいるわけでなく、自由に使えるカメラとマイクのついたパソコンを使えるわけでもありません。ということで、全ての学生に授業を受けられることを保証しようと思うと、こんなやり方もあるんじゃないかなと思いました。まあ、まだ思いつきのようなレベルですけど。

■話は変わりますが、新入生の学生の皆さんはどうされているのか気になっています。特に自宅から離れて初めて1人で下宿している学生の皆さんです。どうされていますかね。新しい友だちもできない。1人で下宿でポツンと過ごしているわけでしょうか。コロナで地元に帰省することも難しくなっています。精神的にきついでしょうね。大学教員としては、学習面だけでなく、学生の皆さんのメンタルのことも心配しています。

■最後に。写真は、自分が世話をしている自宅の庭です。コロナやオンライン授業とは全く関係がありません。春らしい、とても気持ちの良い雰囲気になっています。しかし、世の中は新型コロナウイルスの感染で大変なことになっています。春の雰囲気とコロナ感染との大きなギャップ、大変辛いものがあります。

オンラインで教授会

■緊急事態宣言が出て、龍谷大学も教育職員(教員)は、役職者を除いて、原則在宅勤務になりました。ただ、「オンライン授業対応等やむを得ず出勤しなければならない業務」があれば勤務できることになっています。ということで、今日は出勤させていただきました。

■緊急事態宣言が出て、龍谷大学も教育職員(教員)は、役職者を除いて、原則在宅勤務になりました。ただ、「オンライン授業対応等やむを得ず出勤しなければならない業務」があれば勤務できることになっています。ということで、今日は出勤させていただきました。

■まずは情報関係の事務職員の方達にご指導を受けました。学外(自宅)でもなんとかオンライン授業にも対応できるようになりつつある…という感じになってきました。その後、勤務している社会学部では初めてのオンライン会議が会議されました。学科会議と学部教授会です。特に違和感もなく、なんとかなりそうな感じでした。教授会は司会をする学部長のカメラとマイクがオンになり、他の人たちは、発言の時だけカメラとマイクをオンにする…そのような感じで進みました。使ったツールは「Microsoft Teams」です。少しずつ慣れてきたかな。

■今日の教授会では、オンライン授業化に向けて大学の具体的な方針とスケジュールが提示され、少し安心しました。これから特訓を受けながら、オンライン授業の準備をしてまいります。加えて、教員だけでなく、学生の皆さんには、オンライン授業を受講できるように、条件のサポートとわかりやすい情報提供が必要になります。オンライン授業に向けて、教員と学生の双方がきちんと勉強していく必要があります。今日の教授会では、学生の皆さんがオンライン授業を受けられるように、丁寧な情報提供を学部執行部にお願いをしておきました。オンライン授業が全面的に開始するのは、5月11日からです。

オンライン授業の修行

■龍谷大学、前期は全てオンライン授業になりました。あわてています。

■今日も、モバイルとスマホで、大学が契約している会議用のツール「Microsoft Teams」をインストールしてなんとか使えるようになりました。情報メディアセンターの職員さんに、ご指導いただきました。若い方達にはわからないでしょうが、年寄りは、ちょっとした道の凸凹に足をとられて転けてしまいます。それと同じで、つまらない事で躓き、なかなか前に進めませんでした。そういえば、亡くなった母親は、FAXも送ることができませんでした。機械の類を嫌がり、避けていました。今の私も、若い方達からすれば、そのような母親の状況に近いのかなあと思いました。しかし、職員さんたちはさすがですね。ご指導いただき、やはり「餅は餅屋だな〜」と関心しました。昨日の晩、長い時間をかけて苦労していたことが、アホらしくなるほどです。

■それが終わったら、長らく使っていなかった学内のメール、「 Gmail【SSO】」を使えるようにして、この「 Gmail【SSO】」から今度は「Google Hangouts Meet」に辿りつきました。これを使ってゼミや講義を行うのです。使い方にはついては、「Microsoft Teams」の「社会学部オンライン化タスクフォース」内にあるPDFファイル「Google Hangouts Meetを利用したオンライン授業について」を読んで俄か勉強しました。

■今晩は、ゼミの4回生と練習をするつもりです。「LINE」でゼミ生たちにその旨連絡をして、龍谷大学のLMS(ラーニング・マネジメント・システム)「manaba course」>「ゼミのコース」>スレッドに「Google Hangouts Meet」の使い方をアップしました。はたして、どれだけの方がゼミ生が参加してくれるかな。「Microsoft Teams」、「 Gmail【SSO】」、「Google Hangouts Meet」、「manaba course」…もうついていくのに必死です。通常であれば、心理的な抵抗感が相当強いわけですが、今回はそのようなわけにいきません。明日の教授会も「Microsoft Teams」を使って実施する予定のようです。昼間と夕方に練習がありました。私は、夕方の練習に参加しましたが、全員が画像を写して(自分の顔を写して)発言することは、ちょっと難しいようです。まあ、当たり前か…。

■ところで、Twitterで慶應大学の環境情報学部のメッセージが話題になっているそうです。こんなメッセージ。同じ苗字ですが、もちろん親戚ではありません。私も脇田先生のメッセージを読んで、実際にSFCの先生に教わりたいよと思いました。まあ、そういうわけにはいかないので、周りの方達に助けていただきながら、俄か勉強を続けます。

新入生・在学生のみなさんへのメッセージ

環境情報学部長 脇田 玲

家にいろ。

自分と大切な人の命を守れ。

SFCの教員はオンラインで最高の授業をする。

以上。

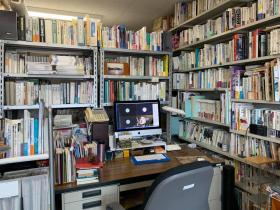

■写真は、研究室の窓から見える湖南アルプスです。研究室内が、数名であればお客様を迎えられるほどの感じになりました。相変わらず、ごちゃごちゃしていますけど。

社会学部オンライン化タスクワーク

◼︎今日は、大学に出勤しました。キャンパスでは、履修相談を受けにきたマスクをした新入生たちが、2mほど距離を置いて並んでいました。もちろん、私もマスクです。さて、昨日、社会学部の中に「社会学部オンライン化タスクワーク」というグループが立ち上がりました。そこに参加するためには、大学が契約している「Microsoft Office365 Teams」というサービスを利用しなければならなりません。ということで、右も左もわからないまま、とりあえず「慣れる」ためにいろいろいじってみました。とりあえず、投稿や連絡、チャット、テレビ電話等ができるようになりました。

◼︎今日は、大学に出勤しました。キャンパスでは、履修相談を受けにきたマスクをした新入生たちが、2mほど距離を置いて並んでいました。もちろん、私もマスクです。さて、昨日、社会学部の中に「社会学部オンライン化タスクワーク」というグループが立ち上がりました。そこに参加するためには、大学が契約している「Microsoft Office365 Teams」というサービスを利用しなければならなりません。ということで、右も左もわからないまま、とりあえず「慣れる」ためにいろいろいじってみました。とりあえず、投稿や連絡、チャット、テレビ電話等ができるようになりました。

■テレビ電話以外は、「LINEのようだけど、ああ、昔やっていた掲示板みたいだよ」というのが最初の印象でした。まあ、なんとか慣れたかな。情報弱者のジジイにならないように、必死のパッチでついていかねば…なのです。「Microsoft Office365 Teams」で最初にやったことは、社会学部のことではありませんでした。Teamsを使い始めると、すぐに課外活動の事で副部長のお一人から連絡が入りました。副部長さんとテレビ電話もやってみました。私は、研究室でMacとSafariを使っているので、アプリをダウンロードするとやっとテレビ電話が使えるようになりました。イヤフォンとマイクがセットになった「ヘッドセット」はありませんが、まあ、なんとか普通に使えました。あと、ゼミをするのに「Google Hangout Meet」を使えるようにならないといけないし、「PowerPointでスライドショーで録音・録画する方法」も勉強しなくてはいけないし…。新しいゼミの皆さんとのコンパは、「Google Hangout Meet」を使ったオンライン飲みになるかもしれません。

■「しかし、うまくいくのだろうか」…と心細いところに、緊急事態宣言発令です。近畿だと、大阪と兵庫です。多くの学生が、大阪府や兵庫県から龍谷大学に通学しています。特に、大阪。さあて、どうなるか。まあ、対応するしかありませんが。まだ、大学の方針が発表されません。じっと待っています。

私が困っているのは、フィルードワークや屋外での学習が伴う実習系の授業、これらの授業は果たして実施することができるのかどうか…ということです。

■キャンパスは静まり返っていますが、周りの里山は春真っ盛りです。新学期ということで、研究室に来る学生の皆さん気持ちよく迎えられるようにと、荒んだ気持ちがそのまま現れたような乱雑な研究室を少しだけですが整理しました。とはいえ、学生の皆さんがやって来られるのはいつになるでしょうね〜。緊急事態宣言が発令されるわけですから。

【追記】■本日の夕刻、龍谷大学から、前期はすべてオンライン授業になるとの発表がありましたた。こういうことは、誰も経験したことがありません。学内外の多くの知恵を集めて、みんなで踏ん張っていくしかありません。

「教室での授業開始を、4月21日(火)からとご案内していましたが、現在の状況に鑑み、今学期においては、教室での授業を実施することは難しいと考え、全ての授業をオンライン授業として実施することとしました。

4月7日(火)から、順次、manabaを通じて課題提示等をおこなっていくこととしています。さらに、様々な形式によるオンライン授業を準備し、5月11日(月)からは全学的に実施していきます。」

■前期はすべてオンライン授業になるということは、「学生が大学に来てはいけない、来させないようにする」ということでしょう。学外で取り組む社会調査実習、社会共生実習等は、どうなるのか。これは大きな問題です。また、課外活動もできなくなります。これも、学業とともに課外活動に熱心に取り組んでこられた皆さんにとってはショックだと思います。

高松に出張

■高松に出張しました。四国は瀬戸内海を渡らなければなりませんが、今は、瀬戸大橋を走る「瀬戸大橋線」があるので、関西からでも全て列車で行くことができます。といってもこの橋が開通したのが1988年ですから、もう32年前のことになるんですか…。「今は…」というのはちょっとおかしい表現になりますね。

■高松に出張しました。四国は瀬戸内海を渡らなければなりませんが、今は、瀬戸大橋を走る「瀬戸大橋線」があるので、関西からでも全て列車で行くことができます。といってもこの橋が開通したのが1988年ですから、もう32年前のことになるんですか…。「今は…」というのはちょっとおかしい表現になりますね。

■というのも、私の中では高松に行くのには船に乗る…というイメージが強いからでしょうか。一番最初の高松は、おそらく小学生の時かと思います。たぶん、小学校6年生の頃かな…。当時は、広島に住んでいましたが、母方の従姉妹・従兄弟と一緒に、母方のルーツの地のひとつである徳島の阿南にいくことになりました。広島から岡山まで特急に乗り、岡山からは在来線で岡山県玉野市の宇野駅まで、そしてそこからは国鉄が就航させていた「宇高連絡船」に乗って高松に渡りました。高松からは在来線です。しかし、この宇高連絡船も、瀬戸大橋線ができたことから、まず国鉄の連絡線が廃止になりました。その後も、民間の連絡線は就航していましたが、最後まで残っていた四国フェリーが、昨年の12月に、とうとう運行が休止になりました。今となれば、廃止になる前に乗っておきたかったなあと思います。

■京都から新幹線で岡山駅まで移動し、岡山駅で瀬戸大橋線に乗り換えます。瀬戸大橋線のホームに移動すると、鉄道好きが喜ぶような列車が止まっていました。まず目に入ったのが、「特急南風」でした。これ、「なんぷう」と読むようです。wikipediaの解説は以下のとおり。「南風(なんぷう)は、四国旅客鉄道(JR四国)、土佐くろしお鉄道および西日本旅客鉄道(JR西日本)が岡山駅 - 高知駅・中村駅間を、宇野線・本四備讃線(瀬戸大橋線)・予讃線・土讃線・中村線経由で運行している特急列車である」。ヘッドマークは、どうも鯨のようですね。「仕事がなければ、この『特急南風』に乗って高知に行ってみたいなあ…」などと妄想したわけですが、もちろんそういうわけにもいきません(当たり前ですが…)。予定とおり、高松に向かう「快速マリンライナー」に乗車しました。するとどうでしょう、向かい側のホームに、「特急しおかぜ」がやってきました(残念ながら写真は撮れていません…)。これは松山に行く特急です。松山ならば道後温泉に浸かりたいな〜などとやはり妄想するわけですが、そういうわけにも行きません。残念ですが、またの機会に。

■高松に到着しました。高松駅は、 頭端式ホームの駅です。頭端式ホームとは、始発駅であり終着駅でもあります。この先には、線路はありません。ですから、線路の向こう側は改札口があるだけです。その改札口に立つと、様々なデザインやタイプの列車が停車しているのを眺めることができます。これは鉄道好きにたまらない…。四国は電化していない路線も多く、私が見渡した時には、気動車が2台停車していました。また、車高に関しても、低いものと高いものがあります。私が乗ってきたクリンライナーは、指定席の車両が2階建になっていることから車高は高くなります。最後の緑色の車両は、気動車です。これは徳島に向かう列車でしょうか。できれば、こういったローカル線を楽しむのは、出張のついでではなくて、私的な「ローカル線の旅」であってほしいなあ思います。香川県を走る私鉄「高松琴平電鉄」=「ことでん」にも乗ってみたいのですが、市内を移動しながら車の中から市街地を走る「ことでん」を眺めるだけです。残念。