大学時代のサークルの同窓会

▪️昨日は、大学時代に所属していたサークル、関西学院大学交響楽団の同窓会でした。私たちの学年の学生指揮者である守谷祐一くんを囲んで、同級生と下級生の皆さんが、お集まりくださいました。守谷くんは、長らく海外で働いてきて、数年前に帰国されました。今は東京で働いておられます。たまたま関西に出張ということで、今回はこのような集いを企画できました。

▪️私たちが4回生の時の、3回生、2回生、1回生の皆さんがお集まりくださいました。皆さん、完全に還暦越えです。私などは、古希が目前に迫っています。今日は、学生指揮者だった守谷祐一くんを慕って、多くの皆さんがお集まりくださいました。ありがとうございました。ちなみに今日の集まりでは、40年ぶりに会ったという方達もおられました。素敵なことですね。このような同窓会を開いて良かったと思います。守谷くんが学生指揮をしていた時の、定期演奏会の演奏の音源を持っておられた後輩がデジタル化してくださったものを、皆さんと一緒に懐かしく聴くこともできました。また、このような同窓会を開催できればと思います。

▪️ひとつ下の学年でクラリネットを演奏していた方は、今、市民オーケストラの団長をされています。学生時代からずっとクラリネットも演奏しています。ずっと働きなが音楽を続けてこられたのです。この日集まった中にも、ずっと音楽を続けている方たちがおられます。すごいなと思います。また、素晴らしいなとも思います。また、ご自身の仕事や家庭の状況から楽器の演奏を中断されていたけれど、今は楽器の演奏を再開された方たちもおられます。羨ましいですね。団長をされている方からは、市民オーケストラの運営の難しさをいろいろ教えていただきました。練習場所の確保であるとか、財政的な課題についてですね。今は、もう退職されているので、楽器の演奏とともにオーケストラの運営にも非常に情熱を注いでおられることがよく伝わってきました。

▪️私は学生オーケストラの時代はヴァイオリンを弾いていました。そして、卒業後も、後輩たちの定期演奏会にエキストラとして弾かせてもらうことがありました。調べてみると、第61回定期演奏会(1983年)、第63回定期演奏会(1984年)、第66回定期演奏会(1985年)、第68回定期演奏会(1986年)でした。ちなみに第63回はヴァイオリンではなくヴィオラを演奏しました。その時のヴィオラは、学生指揮者だった前述の守谷くんの楽器でした。彼の楽器を借りてエキストラとして演奏したのです。後輩たちの定期演奏会以外にも、新しくできた市民オーケストラ、かぶとやま交響楽団でも、第1回(1989年)と第2回(1990年)の定期演奏会で弾きました。

▪️でも、それ以降は、音楽をやめてしまいました。時間的にも精神的にも余裕がなくなってしまったからです。当時は、いわゆるオーバードクターで、結婚もして子どもも生まれていましたが、仕事はといえば大学の非常勤講師はしていても、まだきちんとフルタイムで就職することができていませんでした。「音楽を楽しんでいる場合じゃない。仕事や研究に集中しないと」と思って楽器の演奏をやめてしまったのです。ということで、たまに誘われてちょっとだけ余興程度にヴァイオリンを弾くことはありましたが、基本的には36年間楽器を絶ってきたわけです。

▪️しかし、大学の教員生活もあと1年になりました。定年退職後は、もう一度、きちんとヴァイオリンのレッスンを受けて、オーケストラやアンサンブルが楽しめるようになりたいなと、昨日の同窓会では強く思いました。

近鉄で奈良へ

▪️奈良に暮らす孫たち、ひなちゃんとななちゃんに会いにいくため、今日は近鉄で向かいました。ひさびさの近鉄でした。「乗り鉄」として楽しむことができました。もちろん、京都駅からは特急です。近鉄の特急は車種が豊富で楽しいです。大和西大寺駅から目的地の生駒駅に向かう途中で、偶然「ひのとり」とすれ違いました。個人的な感想ですが、それだけで、はい、とても嬉しくなります。そして今日の目的地の生駒駅でした。この生駒駅の近くから生駒山の山頂までケーブルカーが敷設されています。ところが、10年ほど前まで奈良に暮らしていたのに、ここのケーブルカーに乗ったことがないことに気がつきました。少し歩いて生駒山の麓の鳥居前駅まで行ってみました。まあ、写真を撮っただけですけど。それでも嬉しいわけでして。

▪️孫に会いに行ったと書きました。今日は、保育園に通っている下の孫のななちゃんの「生活発表会」が生駒市のホールて開催されました。それを見学に行ったわけです。心が癒されました。「生活発表会」では、それぞれの年齢の園児さんたちが、なんと行ったらいいのか、劇をされるのです。劇とはいっても、同じ役の園児さんたちが複数人いて、かわりばんこに台詞を喋るのですが、もちろん舞台に出たくなく泣いてしまう園児さんもいたりして、それはそれで、楽しい「生活発表会」でした。下の孫のななちゃんは、大きな声で、とても上手に台詞も話せたし、その仕草も上手でした。はい、ジジ馬鹿です。自覚しています。このあとは、上の孫のひなちゃんが通っているダンススクールの練習風景を見学しました。ひなちゃんは、ロックダンス に取り組んでいます。関節を「止める」動きが特徴のダンスです。ダンスの練習の後は、孫が2人とも通っているスイミングスクールの練習風景を見学に行きました。楽しんでいる様子を拝見できました。孫たちは、いろいろ経験をさせてもらって本当に幸せだなあと思っています。学校以外にいろんな経験ができないお子さんたちが、今の日本にはたくさんおられますからね。

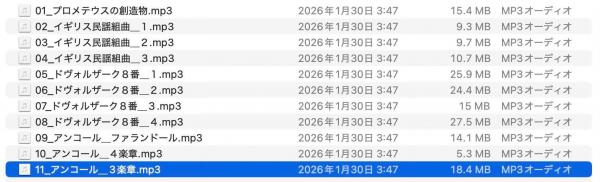

学生時代の定期演奏会の音源

▪️学生時代に所属していた関西学院交響楽団の後輩から、当時の演奏会の音源が送られてきました。音源といっても、カセットテープで録音したものをデジタル化したもののようです。近い学年のOBOGとのちょっとした集まりがあるので、「話のネタに昔の自分たちの演奏を聴いておいてください」ということのようです。第59回と第60回です。あの頃は、だいたいいつも神戸文化ホールで演奏していました。もうじき開催される後輩たちの定期演奏会が第145回ですから、ずいぶん時間が経過しました。古希が近づいているおじいさんですから、まあ当然ですかね。

▪️画像の最初の方が第59回でもうひとつが第60回です。第59回は、ベートーヴェンの「プロメテウスの創造物 序曲」、ヴォーン・ウィリアムズの「イギリス民謡組曲」、そしてメインがドヴォルザークの「交響曲第8番」でした。オーケストラ界隈では、「イギリス民謡組曲」を「イギみん」、「交響曲第8番」を「ドヴォはち」と呼んでいました。第60回は、グルックの「アウリスのイフィゲニア 序曲」、スメタナの「わが祖国」から「モルダウ」、そしてメインはチャイコフスキーの「交響曲第5番」でした。「交響曲第5番」は、「チャイご」って言ってましたね。ちなみに、両定期演奏会とも、指揮は湯浅卓雄先生でした。そして「イギみん」と「モルダウ」は、同学年の学生指揮者の守谷 祐一くんでした。

▪️昨晩聴いてみました。下手くそですけど、頑張って演奏していて熱演だとは思いました。ところで、アンコールもきちんと音源があります。第59回の方ですが、ビゼーの「アルルの女」から「ファランドール」を演奏して、拍手が鳴り止まないので?!なのかな、メインの「交響曲第8番」の第4楽章の最後の部分と、第3楽章まで演奏しています。アンコールで3曲も演奏したんですね。サービス満点だな。やりすぎのような気もするけど。ファランドール以外は、すっかり忘れていました。どういう経緯で3曲も演奏したんだろう。後輩たちにその理由を聞いておきます。

関西学院大学同窓会滋賀支部の2026年長命寺参拝と新年懇親会

▪️昨日は、朝、7時20分に自宅を出ました。関西学院大学同窓会滋賀支部の2026年長命寺参拝と新年懇親会が近江八幡市で開催されたからです。JR近江八幡駅から幹事さんの車で9時に長命寺の麓まで移動することになっていたのですが、電車の接続の関係で近江八幡には8時20分頃に到着していました。仕方がないので駅前のマクドナルドで休憩しました。それはともかく、麓から808段の石段を長命寺まで登りました。自称「階段主義者」なので普段も階段を基本的に利用していますが、普通の階段とは異なり、凸凹した石段を登るのはきついですね。まあ、登りは良いのですが、下りはかなり神経使いました。

▪️昨日は、朝、7時20分に自宅を出ました。関西学院大学同窓会滋賀支部の2026年長命寺参拝と新年懇親会が近江八幡市で開催されたからです。JR近江八幡駅から幹事さんの車で9時に長命寺の麓まで移動することになっていたのですが、電車の接続の関係で近江八幡には8時20分頃に到着していました。仕方がないので駅前のマクドナルドで休憩しました。それはともかく、麓から808段の石段を長命寺まで登りました。自称「階段主義者」なので普段も階段を基本的に利用していますが、普通の階段とは異なり、凸凹した石段を登るのはきついですね。まあ、登りは良いのですが、下りはかなり神経使いました。

▪️以前にも投稿しましたが、この長命寺のご住職と副住職が、関西学院大学の同窓生です。そのようなこともあり、いつのまにかこの参拝が同窓会滋賀支部の新年の恒例行事になっています。参拝に参加されたのは、全員で13人。一番年長だった方は、1968年理学部卒とのことで、80歳になられるのだと思います。さすがに石段での参拝は難しかったようで、車で本殿近くまで登られたようです(道路も整備されています)。

▪️本殿では、ご本尊である千手十一面聖観世音菩薩三尊一体を拝ませていただきました。心を込めてお願いをしてまいりました。きっと、受けとめてくださったと思います。そのように思うと、とても「ありがたい」という清々しい気持ちになりました。これは本当の話しなんですよ。また今日は、副住職さんから、長命寺に関して丁寧なご説明をいただきました。毎年、いろいろ解説をしていただいていますが、今回もとても勉強にもなりました。こちらは、公式サイトになります。長命寺は、西国三十三所巡礼の三十一番目のお寺になります。wikipediaですが、さらに詳しいことも説明もされていました。

▪️長命寺を参拝させていただいた後は、市内のホテルでの懇親会になりました。こちらは、全員で19名の参加でした。一番年長の方は1965年商学部卒、一番若い方は2020年文学部卒。私は、上から12番目、下から8番目。このような同窓会では、様々な年代の方と交流する中で、自分とは異なる学生時代の話をお聞きすることができます。私の座ったテーブルには1971年経済学部卒の方がおられました。学生運動の話だとか、それから「神々の深き欲望」に出演した同窓生である沖山秀子さんのこととか、いろいろお聞かせいただきました。そして、最後は校歌「空の翼」を皆さんと歌い閉会となりました。

▪️私は、2018年の1月から、この滋賀支部の同窓会活動に参加させていただいています。過去の滋賀支部に関連する投稿は、「カテゴリ」の「関西学院大学同窓会滋賀支部」をクリックしてご覧いただければと思います。

トヨタ初の大衆車「パフリカ」

▪️昨日、近くの理髪店に行きました。ここは予約制で、ひさしぶりに予約をして行きました。ここしばらくは、通勤の帰りに京都駅にある理髪店で散髪をしてもらっていました。ということで、ひさしぶりなのです。店主さんに、髪の毛が薄くなってきたことに対応したヘアースタイルを相談しました。ということで、かなり短くしてもらうことになりました。まあ、これって薄毛対策としてよくあるヘアースタイルなのかな。その理髪店からの帰りのことです。そばの中古自動車店の前を通ると、車にはほとんど関心のない私なのですが、その私の目を惹く車が停まっていました。トヨタのパブリカです。トヨタ初の大衆車だったと思います。パブリカは初代と2代目がありますが、これは初代ですね。

▪️6歳の頃(1964年)、今から62年前ですが、北九州市の小倉区(現在の小倉北区)にある団地に暮らしていました。同じ団地に、同じ幼稚園に通っていた友達がいて、そこのお宅がこのパブリカを所有されていたのです。いつも、友達のお母様が運転されていました。当時、私の知る限りですが、女性で運転する方は少なかったように記憶しています。そもそも自家用車の台数も、今と比べればぐんと少ないわけです。団地の中に、居住者のための駐車場はなく、自分が暮らす号棟の近くの道路に駐車していたと思います。当時は、スバル360とかマツダR360クーペといった小さな排気量の車も停車していました。なつかしいです。

▪️この初代のトヨタのパブリカは、1961年から1969年まで販売されていたようなので、この写真のパブリカ、少なくとも57年前のものということになるのかな。そのことに、ちょっと感動しました。大切に乗ってこられた方がいらっしゃるのですね。

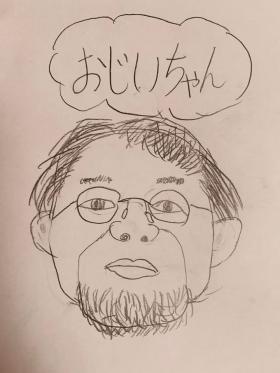

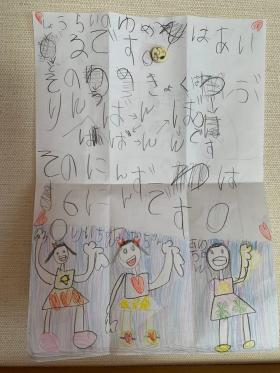

孫と過ごした2026年の正月

▪️一昨日は娘の家族が、加えて昨日は息子夫婦がやってきました。お正月がやってきたなという気持ちになります。写真は孫の作品です。おじいさんの顔は姉のひな子(小3)が描いてくれました。似ているな〜とひな子の両親は絶賛です(両親は褒め上手です)。孫が描いてくれた絵は、宝物ですね。大切にします。もうひとつは、妹のなな望(ななみ 5歳保育園)の「将来の夢」です。読めますかね。ひらがなが読めるようになりましたが、まだきちんと書けないので、お父さんに添削してもらっています。こう書いてあります。「しょうらいのゆめは あいどるです。そのきょくは ぶりんばんばんぼん です そのにんずうは6にんです」。ななちゃんがセンターを務めています。左右は仲良しのお友達。6人なので、私もグループに入れてもらいますかね。

▪️孫2人は、いつも何かしていないと退屈らしく、特に姉のひな子(小3)は、次々とゲームをしようと言ってきます。ゲームといっても、我が家にあるのはボードゲームです。ちなみに我が家にあるボードゲームなのですが、そのルールはひな子に教えてもらいました。それから、トランプ。トランプでは「大富豪」ですね。私が高校生の時、今から50年ほど前にやっていたルールと違ってとても複雑です。それから「UNO」。これは孫が持参してきたのかな。正月しかしませんので、1年経つとルールを忘れてしまいます。ということで、もう一度ルールを教えてもらいました。

▪️今回、新しいゲームも教えてもらいました。「ナンジャモンジャ」というカードゲームです。このゲーム、知っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。これ、記憶力が良くないとできないゲームです。YouTubeでもルールが説明してありますが、今日のルールはより過酷なものでした。「神経衰弱」もまともにできない私のような前期高齢者にはなかなか厳しいゲームでした。でも、逆に脳トレーニングになるのかもしれませんね。退職したら時間ができるので、もっと孫たちにゲームで鍛えてもらうことにします。

▪️昨日は、夕方からは、奈良で親戚が集まり恒例の「新年会」を開催しました。90歳近い義母を中心に、12人が集まりました。今日集まった親戚とはLINEグループで繋がっているので、この1年のお互いの出来事はそれなりにわかっているわけですが、今日は、いろいろ直接話を聞くことができました。一番のトピックは、昨年末に甥っ子に子どもが生まれたことでしょうか。女の子です。生まれたばかりでも、顔立ちがしっかりした赤ちゃんです。甥は麻酔医で仕事が忙しいのですが、それでも一生懸命子育てをやっているようです。可愛くて仕方がないようですね。今回は赤ちゃんも甥の連れ合いもまだ「新年会」に参加できませんでしたが、来年は家族全員でやって来てくれるようです。私からすると孫にあたる世代(甥の子どもも含めて)少しずつ人数が増えてきています。楽しみです。義母にはさらに長きいきをしてもらい、たくさんの曾孫を抱いて欲しいものです。

2026年新年のご挨拶

2025年最後のご挨拶

▪️2025年大晦日。一年間、皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。いろいろあったわけですが、あっという間の1年でした。これからは、さらに時間が経過していくスピードが増していくのかなと思います。それは仕方のないことだと思います。でも、それでも日々を大切に、楽しい時間、充実した時間を持つことができればと思います。

▪️とはいえ、日々のニュースに接していると、とても暗い気持ち、重苦しい気持ちになってきます。世界各地での戦争、それらの戦争が化学反応のように連鎖して大きな戦争になっていくことが恐ろしいです。そして気候変動です。今年の夏の暑さは異常でした。その気候変動、特に温暖化に起因する様々な気象災害。国内の食糧供給もどうなるのか。さらには、南海トラフのような大地震がいつ襲いかかってくるかわかりません。なかなか明るい未来が見えてきません。

▪️加えて大変個人的なことであり悲しいことなのですが、高校の時の同級生が今月、先日、亡くなりました。突然でした。その方とはクラスメイトだったこともありました。とはいえ、それほど親しくさせていただいたわけでありませんでしたが、それでも亡くなったことをお聞きして、とても悲しい気持ちになりました。これから、こういうことが増えていくのだろうなと思います。すでに同級生は何人も亡くなっています。次は自分の番かもしれないとも思っています。だからこそ、日々を大切に、楽しい時間、充実した時間を持つように努めたいと思います。

▪️シェアしたのは、「びわ湖源流の郷(高島市)の魅力」さんのfacebookへのご投稿です。同級生が亡くなり悲しい気持ちになっていましたが、このような琵琶湖の風景に接すると清々しい気持ちにもなります。皆さま、どうか良い年をお迎えください。

龍谷大学吹奏楽部 第52回定期演奏会

▪️昨晩は、大阪福島にあるザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部第52回定期演奏会を楽しんできました。

▪️ゲストである福川伸陽さんの「ホルンと吹奏楽のための協奏曲」、すごい演奏でした。自由自在にホルンを吹かれている様子を拝見して驚愕しました。この曲は、福川さんご自身が作曲家の福島弘和に委嘱してうまれた作品です。福川さんは、ある鼎談のなかで以下のように説明されています。

この曲は僕が福島さんに委嘱する形で生まれました。吹奏楽のホルンはもっと注目されていいと思うんですよね。大半が和音担当なので、もっと目立ちたい!と。笑

なので、「ホルンでもこんな素敵なソロができるんだぞ!」っていう、魅力をどうにかして伝えられないかと、そう思ったのがきっかけです。吹奏楽バックでできるコンチェルトもなかなか少ないので。

▪️「俺にしかできない曲」っていうオーダーだったようです。これもすごい話ですよね。龍谷大学吹奏楽部ではなく他のバンドですが、福川さんの演奏をYouTubeで鑑賞することができます。ぜひお聞きいただきたいと思います。

▪️このホルンコンチェルト以外にも、第2部のメインである「タンホイザー」序曲、とても満足しました。オーケストラの作品を吹奏楽用に編曲して演奏するときに、原曲の弦楽器の部分が吹奏楽ではどう演奏されるのかがいつも気になるのですが、龍谷大学吹奏楽部の演奏、ちゃんとしたワーグナーでした。ありがとう。それから、第1部の「カントゥス・ソナーレ」、「ワイルドグース」にも満足しました。特に、「ワイルドグース」は、ケルト文化をテーマに作曲されていることもあり、魅力を感じました。

▪️定演の後は、一緒に定演を楽しんだ息子夫婦と食事をすることができました。遅い時間ですし、短い時間でしたが、ひさしぶりに会って話ができました。そのあと深夜に帰宅して、そして今日は1限の9時15分から授業でした。あああ…。

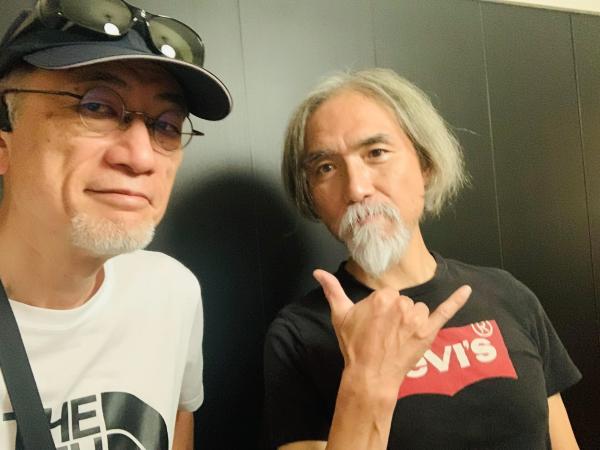

西村豊さんのこと、龍谷大学餃子研究会のこと。

▪️体調を崩され、龍谷大学を休職され、自宅で療養されている友人の西村豊さんに、昨日、会いにいってきました。今年の春、研究室に来られた時はずいぶん細くなっておられましたが、今日は、以前ほどではないものの、太さが戻ってきておられました。筋肉がまた復活しつつあるということですね。普段は、SNSつながりなので、実際にお会いして安心しました。

▪️西村さんとは、龍大の事務職員の皆さんと一緒に「龍谷大学餃子研究会」を立ち上げました。私が会長で、西村さんが副会長です。西村さんとのつながりは、西村さんが龍大の研究事務部長で、私が社会学部の研究主任だった時からになります。その時、西村さんには、仕事上の困りごとの相談に乗っていただきました。そのようなつながりがあった上で、ひょんなことからお互いに餃子が大好きということがわかり、研究会を作ることになったのです。西村さんは大変研究熱心で、私が「西村リスト」と呼んでいる京都を中心とした餃子店のリストを整備されています。研究会では、その「西村リスト」から選ばれた餃子店で真面目に餃子を味わい(もちろん呑みながら)、餃子について語り合い、その勢いで「龍大がこんな大学になったらいいね〜」と放談してきました。

▪️楽しい研究会だったのですが、「西村リスト」の西村さんが体調を崩されてからは、研究会の活動が中断していました。しかし、体調を徐々に復活させておられるようで、いよいよ研究会復活の時期が近づいてきたように思っています。今日、西村さんとお話をしていて驚いたことは、あれだけお好きだったお酒をやめられたということでした。驚いたというか、私は安心しました。今日、西村さんからは退職後の夢を聞かせていただきました。若い頃にやっていたことの続きをやり遂げたい。素敵ですね。そのためには、体力と健康を維持しなければなりません。これからも、西村さんを応援していきます。夢を実現していただきたいです。

この投稿、西村さんに「写真、SNSにアップしてもよいですか」とお尋ねして確認をとっています。安心してください、確認していますよ(「とにかく明るい安村」風)。