ひさしぶりの弁当

▪️昨日の朝、出勤前に、冷蔵庫にあるものを詰め込んで弁当にしました。ご飯は有機玄米に雑穀(十六穀米)を加えて炊いたものに、黒胡麻をこれでもかと振りかけました。玄米も十六穀米も、血糖値をあげないためにやっています。お汁のものは、昨晩の粕汁の残り。スープジャーに入れて持参しました。これを再度、共用の電子レンジで温めていただきました。おかずも、厚揚げと小松菜の炒め物は昨晩の残り物。ひじきと大豆を炊いたものは、スーパーで売っていたお惣菜。賞味期限が切れそうだったので、今日使いました。結局、朝、自分で作ったのは卵焼きだけです。この程度だと、弁当を作ると言えませんね。だから、弁当箱に詰めるということになります。量的には少し少ない感じですが、これぐらいが持病のためには良いのかなと思います。

▪️ピンクのストライブのランチバック。先日からこれを使っています。かなりくたびれています。自宅キッチンの納戸のなかにありました。たぶん、娘が高校生だったとき(20数年前)に使っていたものかなと推測したのですが、LINEで娘に確認したところ、記憶がないとのことでした。家族の誰も記憶がないのです。でも、便利なんで使わせてもらいます。

学食での昼食

▪️今日は、学生食堂で昼食を摂りました。大きなどんぶりでご飯を口に豪快に掘り込んでいたり、うどんを美味しそうにすすっていたりする学生さんの横で、糖尿病の私はこんな昼食を摂りました。

ライスミニ(をさらに半分にしてもらいました)。

ひじきオクラ和え

ほうれん草胡麻和え

豚汁(大盛り)

ローストンカツ玉子あんかけ

▪️これで、814円です。コンビニ等では現金で支払っていますが、生協だけは、スマホに現金をチャージして電子マネーにして支払っています。まあ、生協が強く勧めておられたので協力させてもらったという感じでしょうか。食べ方ですが、①ほうれん草胡麻和え、②ひじきオクラ和えの順番でまずいただきます(ベジタブルファースト)。そあとは③トンカツをナイフとフォークで一口サイズにカットして、キャベツと一緒に少しずついただきました。ここまでくると、④野菜がたくさん入った豚汁も具から先にいただきつつ、⑤小さなお茶碗に半分のライスを少しずつ、時間をかけて、鳥が啄むかのようにして、トンカツと一緒にいたただきました。

▪️ライスを入れていただくときに、食堂の女性の職員さんとお話しをしました。ご飯を少なくとお願いすると「糖尿?」と聞かれたので、「はい」と答えました(笑)。そして、短い時間ですが糖尿に関するやり取りをすることになりました。その職員さんは糖尿予備軍らしく、HbA1cは6ぐらいなのだそうです(ちょっと怪しかったけれど…)。「もっと自分も節制しないといけないんだけど何もしていない」と言っておられました。ということで、私からは「糖尿病は万病の元なので、頑張りましょう」とエールをおくっておきました。

▪️さて、ご飯はほんの少しなのですが、普段はあまり食べていないというか、ほとんど食べないので、これだけでもけっこうお腹が膨れました。で、トンカツはいいの?とか、豚汁のなかの人参とか里芋はいいの?という質問が出てくるわけです。はい、厳密にいえばトンカツの衣とかには糖質が入っていますし(パン粉だから)、人参や里芋にも糖質が入っています。ということで完全に糖質ゼロにすることはできませんが、これでもかなりコントロールされているのではないかと思います。カロリー制限ではなく糖質制限でコントロールしています。ということで、この程度はOKにしています。

冬期休暇期間中の歩数が…

▪️正月を含めた冬期休暇の間、自宅にいることが多く、歩くことがあまりありませんでした。これ、ダメですよね。大学が始まると、通勤で歩くことはもちろん、キャンパス内をあちこち歩くことになります。通勤では、原則、エレベータやエスカレーターを使わず、階段を使います。「階段主義者」なんです。しかも、できる限りではありますが、「1段抜かし」で歩きます。歩数は減りますけど、負荷を高めています。最寄りの地下鉄駅の「くいな橋」も改札のある地下から地上までは階段を使います。研究室は「聞思館」の4階にありますが、階段を使うようにしています。

▪️研究室から教務課やメールボックスのある「紫英館」まで歩きます。生協のコンビニのある「2号館」の地下や、生協の学生食堂のある「22合館」の地下、それから図書館まで歩きます。そうすると、歩数も1万歩前後まで伸びることになります。最近は寒いのでやっていませんが、京都駅まで歩くとさらに歩数がブラスされます。ちなみに、社会学部が大津市の瀬田キャンパスにある頃は1万歩には届きませんでした。7500歩前後でしたかね。社会学部が瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転して、歩数が伸びることになりました。健康にはプラスということになりますね。

▪️ところで、今はこうやって働いていますから歩数が1万歩前後になりますが、定年退職して家にいることが多くなると、今回の冬期休暇のように歩数が減ってしまうことになりそうです。心配です。これ、まずいですよね。気をつけなくてはいけません。意識してウォーキングを日常生活の習慣にして楽しまないとと思いますし、いろいろあちこちに出かけないといけません。「サンデー毎日」(毎日、日曜日のように自由に時間を使える)はいいけれど、「全日空」(終日、何もする予定がない)は歩数が減ることになります。

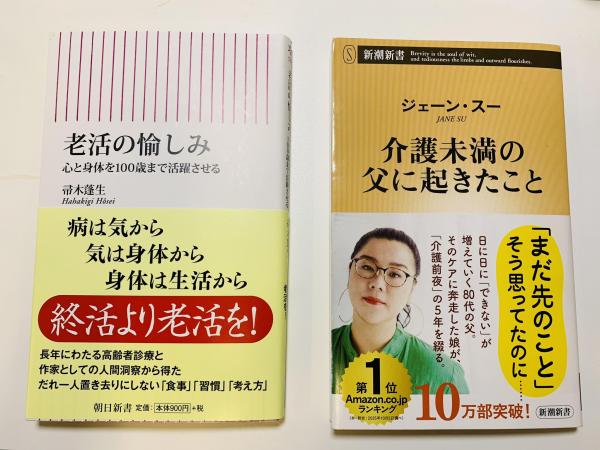

老いに関する新書

▪️右の新書では、多忙な娘さん、ジェーン・スーさん(コラムニスト・ラジオパーソナリティ)が、コロナ禍の時期を挟んだ時期に、どのように一人暮らしのお父様のお世話をされてきたのかがよく理解できました(明確には書かれていませんが、お世話をされる女性もちょっといらっしゃるようではありますが)。自分が母親の介護をしていた時のことを思い出しつつ、ジェーン・スーさんすごいなと思いました。身内の世話や介護は、はらがたつことあり、イラつくことも多々あります。そのことをわかった上で、ジェーン・スーさんは、計画的に冷静にお父様のお世話をする工夫をされている点が凄いなと思ったのです。自分のばあい、母親の世話は行き当たりばったりでした。ジェーン・スーさんのように計画的ではありませんでした。この新書、短い通勤時間の積み重ねの中で読み終えました。

▪️そして、新書の帯にある「日に日に『できない』が増えていく80代の父」というのは、将来の自分のことだなとしっかりと確信しました。ちょっとしたことも、できない、わからない…ということになってしまうのは、自分の親の世話をしてきたときにわかっているつもりです。たとえば、ペットボトルの蓋を開けられないとか。ただし、70代前の私にも、この「できない」が、もうすでにわずかだけど始まっているような気もしますしね。いよいよ自分の番です。そうそう、この新書の最後で「エコーショー5」というものを知りました。どういう装置なのか、ユーチューブで確認しました。今は、いろいろバージョンアップしているようです。どんどん技術革新されていきますね。「日に日に『できない』が増えていく80代の父」になる前に、多少は慣れておかないとと思いました。

▪️この新書の最後にはこのようなことか書かれていました。

いまのテーマは、兎にも角にも現状維持。死にたくはないが、死ぬまで自宅で過ごしたいと父は言う。その願いを叶えてあげたいが、叶えるために私の言うことを聞いてくれとは限らない。ぞこまで行っても、これは父の人生なのだ。

▪️次は左の新書です。こちらは、これから通勤時に読むことにしています。タイトルに、少し明るさを感じます。ネガティブケイパビリティという概念について勉強させてもらった箒木蓬生さんの新書です。だれ一人置き去りにしない…、いいですね。病は気から、気は身体から、身体は生活から。今は、働いているから、これである程度老化のスピードを遅らせている部分があると思いますが、退職したら生活を見直さないといけません。

11月14日は「世界糖尿病デー」なんですって。

▪️一昨日、月1回の糖尿病のクリニックへ行きました。薬が切れてしまうので。週末の土曜日が仕事もなく都合が良いのですが(日曜日は休診)、土曜日は午前中だけで、しかも予約のみということで、すでに予約でいっぱいでした。仕方なく、水曜日に診察を受けることにしました。診察といっても、血液と尿の検査をするだけです。分析の機械がクリニックにあって、技師の方が30分ぐらいで分析して、その結果を機械が紙に打ち出すわけです。その検査結果をもとに医師に診察をしていただくことになります。でも、あまり診察という感じはしません。やはり聴診器を当ててもらい、触診をしてもらって初めて診察という気になるんですけど…。私の糖尿病という病気の場合は、聴診器も触診も関係ないのでしょうね。

▪️結果ですが、今回もHbA1cは「5.3」でした。HbA1cとは、過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を反映する、赤血球中のヘモグロビンに糖がどれだけ結合しているかの割合を示す検査値のことです。クリニックで示されている基準値は4.6〜6.2ですが、健康な人は5.6以下なのだそうです。ということで、病気ではありますが、健康な人と同じような数値になっています。かなり気をつけて糖質制限を意識していますので。この糖質制限の話を聞いて「食べたいものが食べられない、そんな人生で良いのか」。時々、そんなふうに尋ねられることがります。でも、糖質制限をしながらも、食生活では特に不満はないので、個人的には食のストレスはありません。むしろ、糖尿病はガン、心臓疾患、脳疾患、様々な病気の万病の元といわれているので、そのような病気になるリスクが減っているというふうに前向きに理解しています。とは言っても、病気になる時はなってしまうとは思いますけどね。

▪️ところで、こういうことを教えてもらいました。人間の体は、腎臓の尿細管で糖を再吸収する仕組みになっているのですが、私が服用している薬は、糖の再吸収を防ぎ、糖を尿とともに排出するように働きます。SGLT2阻害薬という薬です。ここまできちんと理解していました。ところが、この薬が、老化細胞を除去し、加齢関連疾患の治療に有効であることが発見されたというのです。この記事をご覧ください。う〜ん、喜んで良いのかな微妙。

▪️最後に、今日、11月14日は「世界糖尿病デー」なんですって。知らなかったな。こちらから、「世界糖尿病デー」の趣旨についてお読みいただけます。

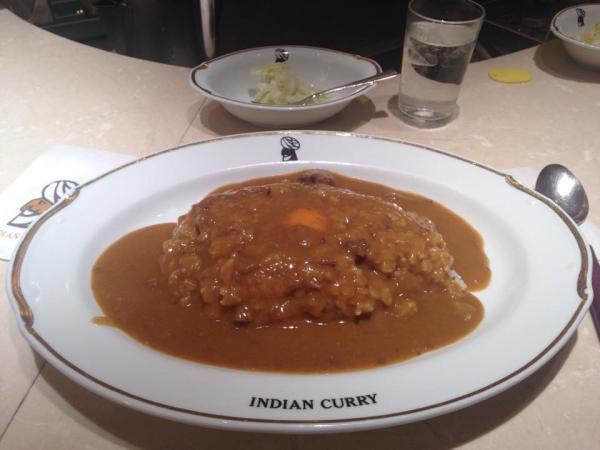

インデアンカレーと亡くなった母の糖尿病

▪️facebookに、大阪の「インデアンカレー」の東京支店(丸の内)ま短い動画が出てきました。この東京の「インデアンカレー」も一度行ったことがありますが、いつも行っていたのは大阪梅田三班街にある「インデアンカレー」です。動画は、東京の支店のものでしたが、懐かしかったです。「インデアンカレー」。母親がまだ生きている頃、そして一人で暮らしていた頃、週一で片道2時間半かけて世話をしに通っていましたが、その時は、行きの昼飯を大阪梅田三番街の「インデアンカレー」でよく昼食を摂っていました。だいたい、「ルー大盛り&卵」で注文していました。甘くて辛いこのカレーで介護のために必要な気合いを入れていたのです。

▪️facebookに、大阪の「インデアンカレー」の東京支店(丸の内)ま短い動画が出てきました。この東京の「インデアンカレー」も一度行ったことがありますが、いつも行っていたのは大阪梅田三班街にある「インデアンカレー」です。動画は、東京の支店のものでしたが、懐かしかったです。「インデアンカレー」。母親がまだ生きている頃、そして一人で暮らしていた頃、週一で片道2時間半かけて世話をしに通っていましたが、その時は、行きの昼飯を大阪梅田三番街の「インデアンカレー」でよく昼食を摂っていました。だいたい、「ルー大盛り&卵」で注文していました。甘くて辛いこのカレーで介護のために必要な気合いを入れていたのです。

▪️母の介護、私の仕事は、生協の食品のカタログを目の見えない母親のために順番に読み上げて、欲しいといったものについては、注文票に鉛筆で印を入れていく(マークしていく)ことでした。そして、そのあとは、生協以外の買い物を近くのスーパーに買い出しに行っていました。さらに、冬場は石油ファンヒーターのための灯油を買いにガソリンスタンドまで行くことが、夏場は庭の草刈りが加わりました。母親はお腹にインシュリンの注射を打たなければならない程の糖尿病でした。もっとも視力をほとんど失ってからは、注射の目盛りを間違うと大変なことになってしまうということで、インシュリンから錠剤になりました。時々、床にその錠剤がころがっているので、「おいおい、だいじょうぶかよ」と思っていましたが。

▪️その頃は、私には糖尿病の知識がまったくなく、母親に言われる通りの食品を何も考えずに買っていました。そのような食品のなかに、みたらし団子や和菓子なんかも入っていました。いまだと、「そらあかん」と言ってしまい喧嘩になるところですが。巡回看護師さんからの伝言で、血糖値が高いので気をつけてという指摘が連絡ノートにあり、やっとその問題に気を付けるようになりました。本人は、少しぐらいなら大丈夫と思っていたのでしょう。糖尿病で血管が弱くなって、視力も失ったし、時々、脳内で出血もしました。こちらは大騒ぎなんですが。ただ、甘いものを食べることで、退屈な一人暮らしの日常生活のなかでちょっとした幸福感を感じていたのだろうと思います。最期の数年、母は、滋賀の老人ホームで過ごしました。食事はホームできちんと管理されているので、もう心配しなくてもよくなりました。

▪️もう一度その頃の話になりますが、自分は太っているわけでもないし、自分が糖尿病になるとは夢にも思っていませんでした。そうそう、その頃は、フルマラソンに挑戦していましたしね。まあ、いまだと体重が軽くても糖尿病になる人はなるとわかっていますが、当時は自分とは無縁の病気と思っていました。ところがどっこい、遺伝子に組み込まれていたんですね。どうせ子どもに何かを遺すのならば、良いものを遺してほしかったな。まあ、そういうわけで、介護に通っていた頃は、行きは「インデアンカレー」で気合いを入れて、帰りは梅田の新梅田食堂街の立ち飲みでちょっとガスを抜いて帰宅していました。「インデアンカレー」、食べられますが、絶対に血糖値が高くなるので食べようとは思いません。母のように少しぐらいはと考えることは、とてもできません。母は、「糖尿病になると人生の最期でこうなるのだよ」ということを、自分の子どもに自ら示したのだと考えるようにしています。

【追記】▪️この投稿の写真は、2014年にこのブログに投稿したときのものです。その時から11年経過しました。

定期健康診断

▪️昨日は定期健康診断の日でした。火曜日は、朝1限から2回生対象の演習「社会学基礎ゼミナール」があります。健康診断はは、そのあとの11時からでお願いをしました。予約制なんです。昨日診断を受けたなかで一番ショックだったことは、身長がまた少し縮んだことです。大学生のときと比較して、2.5cmほど縮んでしまっています。まあ、加齢とともに身長は縮むのが普通であることはわかっていても、やはり嫌だな〜と思います。縮むというか、数字が低くなるのは姿勢にも問題があるからだと思っています。

▪️最近、歩くときの姿勢に気をつけています。通勤では、京都の深草キャンパス近くでパチスロ店の前を通ります。お客さんは、地下に降りてパチスロをするらしく、1階はガラス張りの自転車駐輪場になっています。パチスロには用事も関心もないのですが、そのガラス張りは利用させてもらっています。歩いている自分の姿が映るからです。そこに映った自分の姿を見て、がっかりしてきました。姿勢が悪いというか、とてもカッコ悪いのです。猫背で、ストレートネック。これ健康にも悪いと思います。

▪️数日前、朝、通勤の準備をしていたとき、NHKのテレビ番組「あさイチ」から歩き方のポイントを教えてもらいました。こういう内容です。ひとつ自分でも工夫して付け加えるのならば、臍の下の丹田を少し意識する感じでしょうか。この番組からヒントをいただき、自分の歩き方を意識すると、パチスロ展のガラス張りに映った自分の姿は、ずいぶんマシになっていました。歩き方を変えて、これ以上姿勢が悪くなり、身長が縮むことがないようにしたいと思います。

①壁から3センチほど離れたところに立ち、お尻、肩甲骨、後頭部がふれる程度に壁につけます。

②歩く時は自分の身長より少し上を見ます。

③前に前にという気持ちをゼロにして、かかと全体で着地し、前へ出した片足でまっすぐ立つことを意識します。

④腕を少し後ろにふるようにして歩きます。

▪️昨日の定期健康診断で一番辛かったことは、最後の胃の健診でしょうか。バリウムを飲んで、あの狭い、硬い、撮影のための台に乗せられて、「ぐるぐる2回転してください」とか言われてやるやつです。X線を通さないバリウム(造影剤)を飲んでから撮影するわけなんですが、「ぐるぐる2回転してください」というのは、胃壁にバリウムを塗りつけるためなんでしょうね。きついですね。身体も痛いし。こんなこと、何歳までできるんやろと思いました。このことをfacebookに投稿したところ、多くの皆さんからコメントをいただきました。早期胃がんは粘膜表面が微細に変化しているような場合が多く、バリウム検査で検出することかなり難しいとのこと。コメントをくださった皆さんは、胃カメラできちんと確認したほうが良いと書かれていました。今のところ、胃になにか問題があるようには感じていないのですが、初期の胃がんの可能性だってありますからね。

▪️今日は、退職された教員の皆さんも健診を受けておられました。名誉教授も定期健康診断を受診できるんですね。人間ドックを受診するのと比較すれば、経済的にはありがたいわけですが。自分はどうしますかね。胃カメラでの診断を強く勧められたので、きちんと考えないといけませんね。

歯科医院での定期検査

▪️今日は、秋分の日です。ずいぶん涼しくなりました。それも急に。写真は、昨日の空の雲です。これは、羊雲なのか鱗雲なのか、その区別が私にはよくわかりませんが、おそらく鱗雲だと思います(見分け方はこういうことのようです)。私でもわかることは、完全に秋の空だということです。ということで、自宅の書斎でひと仕事した後、猛暑の夏の間伸びまくっていた芝を刈りました。なんというか、いつものことですが、虎刈りになってしまいました。もっとマメに芝を刈っていれば良いのですが、その時間がありませんでした。芝刈りをしている時に、ヒガンバナが芽を伸ばしていることに気がつきました。花を咲かせるのは、もう少しさきになります。月末かな。

▪️今日は、秋分の日です。ずいぶん涼しくなりました。それも急に。写真は、昨日の空の雲です。これは、羊雲なのか鱗雲なのか、その区別が私にはよくわかりませんが、おそらく鱗雲だと思います(見分け方はこういうことのようです)。私でもわかることは、完全に秋の空だということです。ということで、自宅の書斎でひと仕事した後、猛暑の夏の間伸びまくっていた芝を刈りました。なんというか、いつものことですが、虎刈りになってしまいました。もっとマメに芝を刈っていれば良いのですが、その時間がありませんでした。芝刈りをしている時に、ヒガンバナが芽を伸ばしていることに気がつきました。花を咲かせるのは、もう少しさきになります。月末かな。

▪️15時半から、4ヶ月に1度の定期的な歯のチェックでした。いつもの歯科医院に行きました。まず、歯茎と歯の隙間のポケットが深くなっていないかチェック。前回と変化していないとのことでした。まずまずです。健康で何も問題がない健康な歯茎と、軽度の歯周病の、その中間ぐらいなんだそうです。気をつけないと。歯茎のチェックのあとは、掃除をして、磨いてもらって、最後はフッ素を塗ってもらって終了。「歯周病は万病のもと」ですので注意しています。具体的な説明は、こちらの日本臨床歯周病学会の説明をごらんいただければと思います。怖いです。加えて、私の場合は「糖尿病は万病のもと」もあるので、しっかり血糖値をコントロールしています。万病のもとだらけです。定期的にチェックしているのは、あと眼の黄斑上膜も。今のところ具体的な症状は出ていませんが、こちらも4ヶ月に1回、チェックしてもらっています。高齢者の医療費を増やすことに加担してしまっていますね。

▪️今日、秋分の日は大学もお休みなのですが、研究室で仕事をしています。

訃報

▪️勤務している龍谷大学の名誉教授のN先生。現役の教員時代は、親しくお話しをさせていただきました。今は休眠中ですが、職場に設立した「兵庫県人会」にもご参加いただいていました。写真を撮るのがお好きだったように記憶しています。facebookにも投稿されていたのですが、ひさしく投稿をお見かけしなくなっていました。今日、そのN先生が亡くなられたという訃報が届きました。先月亡くなられたのだそうです。まだ、71歳ですよ。早すぎますよ。

▪️とはいえ、同じ年齢の人びと、男性の場合ですが、75歳までに1/3がなくなるのだそうです。そして平均寿命までに1/2の方が亡くなるのだとか。私の同級生、高校時代の同級生ですが、先日も訃報を伝え聞きました。びっくりしました。少しずつ同級生は減っています。これが現実なのだと思います。私も、自分が知らないだけで、いつ人生を終えるのかわかりません。そのことを前提に、しっかり生きていくことが大切なのだろうなと思います。月1回、糖尿病のチェックをするために、血液検査をしています。一病息災と言いますが、自分の体調の変化に敏感であろうと思います。

月1のクリニック

▪️今日は、月1回の糖尿病の診察でした。毎月血液検査をしているのですが、今月も、安心できる結果になりました。HbA1cの数値は「5.3」。ずっと、5.2か5.3、そのあたりの数値を維持しています。この月1回の診察のおかげで、食事の「コツ」もわかってきました。基本、糖質制限は継続していますが、どの程度の糖質制限にするのかを探ってきました。少しずつ、非常に微妙に糖質制限を緩めてきていますが、HbA1cの数値はほとんど変わっていません。どの程度であれば、糖質の摂取も可能なのか、感覚的にわかってきました。

▪️HbA1cの数値といわれても、この病気のことを知らないとわかりませんよね。糖尿病予備軍の人も合わせると、日本には2000万人いらっしゃるようです。糖尿病では、「治療強化が困難な際の目標」の場合は、8.0未満。でも、治療強化が困難って、どういう事情を抱えておられるのでしょう…。よくわかりません。そして「合併症予防のための目標」の場合は、7.0未満。そして「血等正常化を目指す際の目標」は、6.0未満です。

▪️医師の判断だと思いますが、薬を飲まなくても食事や運動で血糖値をコントロールできるレベルの場合は、この6.0が目標値なのかな。よくわかりません。私は、糖尿病がわかった時、すでに9を超えていました。「立派な糖尿病」でした。もう、薬と運動と食事で治療するしかないレベルでした。頑張っても、もう快癒することはありません。血糖値をきちんとコントロールできるだけです。ずっと、薬と運動と食事で血糖値をコントールしていくしかありません。くよくよしても仕方がありません。「立派な糖尿病」ということがわかった段階で、「仕方がない」と気持ちが定まりました、私は、血糖値のコントロールに超・前向きに取り組むことにした…というわけです。

▪️職場の定期健康診断の結果が手元に届くと、いろんな数値が並んでいます。ぜひ、HbA1cの数値は気をつけてください。私は、まったく理解していませんでした。できていませんでした。その結果が、今なんです。HbA1cが6.0を超えておられる皆さん。食事と運動でなんとかなるレベルであれば、ちょっと頑張って、数値を下げることを目指にしていただきたいなと思っています。