藤井真知子さんの退職祝い

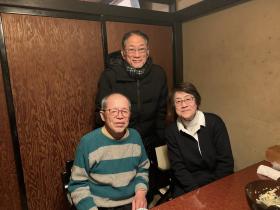

◾️昨晩は、私が龍谷大学に赴任した直後、今から20年ほど前に、私の大学院の授業を履修されたり、履修はしていないけれどモグリで出席されていたお2人との飲み会でした。20年前、写真の向かって左側の 藤野正弘さんは、外資系企業を早期退職されて京都NPOセンターにお勤めでした。右側の藤井真知子さんは、甲賀市役所の政策法務を担当する職員さんでした。2人とも社会人院生として大学院の「NPO・地方行政研究コース」で学ばれていました。私の授業がそのコースに配当されいたことから、まずは藤野さんが正式に履修されました。そして、その後、履修されてはいないけれど、何人かモグリでやってくるようになりました。そのうちの1人が藤井さんでした。私も若かったですし、楽しい思い出です。

◾️その時から20年。20年経つと、全員高齢者のカテゴリーに入ることになりました。藤井さんは、甲賀市役所を退職され、大姑さんと姑のお世話と看取りをされ、そのあとは、地域の学童保育の業務を受託するNPO 、特定非営利活動法人「わくわくキッズ」に勤務されていました。勤務されている当時は、藤井さんは子どもたちのための演奏会を企画して、龍谷大学吹奏楽部にもお声がけいただきました。ありがとうございました。

◾️藤井さん、その「わくわくキッズ」をこの度ご退職されることになりました。ということで、「NPO・地方行政研究コース」の同級生であり、お互い切磋琢磨されてきた藤野さんから、「藤井さんのご退職を慰労する会を開きましょう」というご提案があり、今日の飲み会が実現しました。場所は、深草キャンパスに近い「近善」です。美味しいお料理をいただき、昔話や現在のことについても、いろいろお話をすることができました。私も、自分の糖尿病の話をたくさん聞いていただきました。ありがとうございました。

◾️藤野さんは、登山を続けておられます。後期高齢者になっておられますが、今でも日本アルプスの山々に挑戦されています。また、文化遺産であるご自宅「藤野家住宅」の保存と活用に励まれています。藤井さんは、今は、パンの修行に励むとともに、お孫さんのお世話を楽しんでおられます。今日は、有意義な飲み会でした。またと言いますか、近いうちに、飲み会をまた開催して、話の続きをしたいものです。

◾️ところで、今晩は社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されます。場所は、またまた「近善」です。明日はこの「おうみ会」の幹事の1人で司会もしますので、今日、社長さんから伺ったお話を少しできれば思います。「近善」の「近」は、創業された方が滋賀県日野町のご出身だったからなのです。「善」はお名前の漢字ですね。社会学部も滋賀県から京都の伏見に移転しましたが、滋賀県出身で京都伏見で「近善」開店されたこととなんだか重なってきます。創業は昭和2年だそうです。

龍谷大学新月会

▪️昨晩は、ひさしぶりに「龍谷大学新月会」が開催されました。関西学院大学・大学院出身の教職員の同窓会です。龍谷大学生協に勤務されている職員さんも同窓生であることがわかり、今回からご参加いただいています。会員数は、全員で21名。昨晩は11名の皆さんが、お忙しいなか都合をつけてお集まりくださいました。同窓生の皆さんと昔話もしながら、楽しい時間を過ごすことができました。ちなみに、定年退職されたり、他大学に異動されたとしても、生涯「龍谷大学新月会」の会員です。12月、母校のアメリカンフットボールのチーム、関西学院大学ファイターズが甲子園ボウルに進出したときは、新月会の会員有志で応援にいくことになっています。

小室等さんのこと

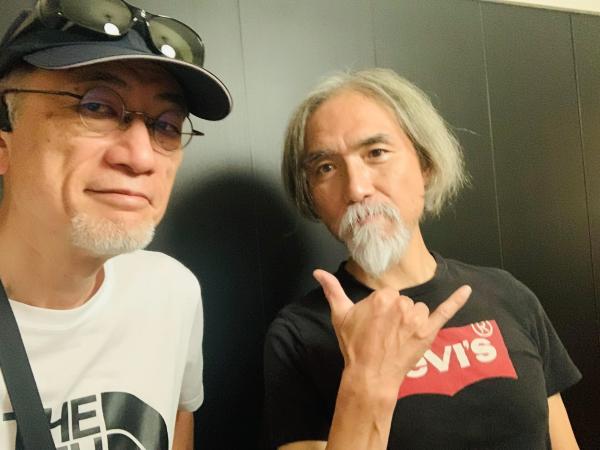

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、フォークシンガーの小室等さんが、パーカッションの高良久美子さんと、小室さんのお嬢さんでうたとウクレレのこむろゆいさんのグループで来店されました。びっくりしましたが、「利やん」でお会いしたのは、昨晩で2回目になります。前回と同じく、今回も「糸賀一雄記念賞音楽祭」の関係で滋賀にお越しになったようです。2回来店されて、2回とも私がいたので、「(この店に)毎日来ているんじゃないの」と冗談ですが言われてしまいました。前回「利やん」でお会いして、お話しさせていただいた時のことも、きちんとご記憶くださっていました。ありがとうございます。「利やん」って、こういう不思議なお店なんだな〜と思います。

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、フォークシンガーの小室等さんが、パーカッションの高良久美子さんと、小室さんのお嬢さんでうたとウクレレのこむろゆいさんのグループで来店されました。びっくりしましたが、「利やん」でお会いしたのは、昨晩で2回目になります。前回と同じく、今回も「糸賀一雄記念賞音楽祭」の関係で滋賀にお越しになったようです。2回来店されて、2回とも私がいたので、「(この店に)毎日来ているんじゃないの」と冗談ですが言われてしまいました。前回「利やん」でお会いして、お話しさせていただいた時のことも、きちんとご記憶くださっていました。ありがとうございます。「利やん」って、こういう不思議なお店なんだな〜と思います。

▪️「糸賀一雄記念賞音楽祭」、今回は24回目になるようです。前回の第23回のときは、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの中ホールで開催され、その時も「利やん」で小室さんからチラシをいただき、音楽祭を楽しませていただきました。今回は、近江今津の高島市民会館です。

「龍谷大学餃子研究会」復活

▪️昨晩は、ひさしぶりの「龍谷大学餃子研究会」でした。研究会が復活しました。昨日参加されたのは、研究会のコアメンバーです。副会長の西村豊さん、闘病生活も順調なようで、体重も戻ってこられています。春は本当に痩せ細っておられたのですが、今は普通の体型に戻っておれます。先日、ご自宅にお見舞いに行かせていただいたのですが、その時よりもさらに健康になっておられるように思いました。大好きだったアルコールはもちろん御法度ですが、食事は普通に摂っておられます。糖尿病で糖質制限をしている私なんかよりも、ずっと食欲旺盛な感じがしました。

▪️西村さんの闘病中、餃子研究会の活動は中断していましたが、西村さんご自身は、健康を回復されてきた頃から、ご自宅でスキレットのフライパンを使って餃子を焼いて召し上がっておられました。自己研鑽ですね。すごい回復力です。完全に寛解されるのはもう少し先のことになるのかもしれませんが、昨日は、西村さんが回復されていることコアメンバーでお祝いしました。そのお祝いのこと知った村田 和代副学長も西村さんに挨拶をしたいと来店されました。皆さん、喜んでおられます。

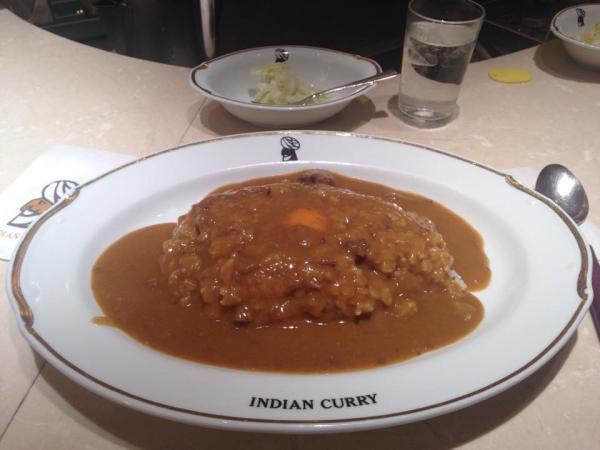

インデアンカレーと亡くなった母の糖尿病

▪️facebookに、大阪の「インデアンカレー」の東京支店(丸の内)ま短い動画が出てきました。この東京の「インデアンカレー」も一度行ったことがありますが、いつも行っていたのは大阪梅田三班街にある「インデアンカレー」です。動画は、東京の支店のものでしたが、懐かしかったです。「インデアンカレー」。母親がまだ生きている頃、そして一人で暮らしていた頃、週一で片道2時間半かけて世話をしに通っていましたが、その時は、行きの昼飯を大阪梅田三番街の「インデアンカレー」でよく昼食を摂っていました。だいたい、「ルー大盛り&卵」で注文していました。甘くて辛いこのカレーで介護のために必要な気合いを入れていたのです。

▪️facebookに、大阪の「インデアンカレー」の東京支店(丸の内)ま短い動画が出てきました。この東京の「インデアンカレー」も一度行ったことがありますが、いつも行っていたのは大阪梅田三班街にある「インデアンカレー」です。動画は、東京の支店のものでしたが、懐かしかったです。「インデアンカレー」。母親がまだ生きている頃、そして一人で暮らしていた頃、週一で片道2時間半かけて世話をしに通っていましたが、その時は、行きの昼飯を大阪梅田三番街の「インデアンカレー」でよく昼食を摂っていました。だいたい、「ルー大盛り&卵」で注文していました。甘くて辛いこのカレーで介護のために必要な気合いを入れていたのです。

▪️母の介護、私の仕事は、生協の食品のカタログを目の見えない母親のために順番に読み上げて、欲しいといったものについては、注文票に鉛筆で印を入れていく(マークしていく)ことでした。そして、そのあとは、生協以外の買い物を近くのスーパーに買い出しに行っていました。さらに、冬場は石油ファンヒーターのための灯油を買いにガソリンスタンドまで行くことが、夏場は庭の草刈りが加わりました。母親はお腹にインシュリンの注射を打たなければならない程の糖尿病でした。もっとも視力をほとんど失ってからは、注射の目盛りを間違うと大変なことになってしまうということで、インシュリンから錠剤になりました。時々、床にその錠剤がころがっているので、「おいおい、だいじょうぶかよ」と思っていましたが。

▪️その頃は、私には糖尿病の知識がまったくなく、母親に言われる通りの食品を何も考えずに買っていました。そのような食品のなかに、みたらし団子や和菓子なんかも入っていました。いまだと、「そらあかん」と言ってしまい喧嘩になるところですが。巡回看護師さんからの伝言で、血糖値が高いので気をつけてという指摘が連絡ノートにあり、やっとその問題に気を付けるようになりました。本人は、少しぐらいなら大丈夫と思っていたのでしょう。糖尿病で血管が弱くなって、視力も失ったし、時々、脳内で出血もしました。こちらは大騒ぎなんですが。ただ、甘いものを食べることで、退屈な一人暮らしの日常生活のなかでちょっとした幸福感を感じていたのだろうと思います。最期の数年、母は、滋賀の老人ホームで過ごしました。食事はホームできちんと管理されているので、もう心配しなくてもよくなりました。

▪️もう一度その頃の話になりますが、自分は太っているわけでもないし、自分が糖尿病になるとは夢にも思っていませんでした。そうそう、その頃は、フルマラソンに挑戦していましたしね。まあ、いまだと体重が軽くても糖尿病になる人はなるとわかっていますが、当時は自分とは無縁の病気と思っていました。ところがどっこい、遺伝子に組み込まれていたんですね。どうせ子どもに何かを遺すのならば、良いものを遺してほしかったな。まあ、そういうわけで、介護に通っていた頃は、行きは「インデアンカレー」で気合いを入れて、帰りは梅田の新梅田食堂街の立ち飲みでちょっとガスを抜いて帰宅していました。「インデアンカレー」、食べられますが、絶対に血糖値が高くなるので食べようとは思いません。母のように少しぐらいはと考えることは、とてもできません。母は、「糖尿病になると人生の最期でこうなるのだよ」ということを、自分の子どもに自ら示したのだと考えるようにしています。

【追記】▪️この投稿の写真は、2014年にこのブログに投稿したときのものです。その時から11年経過しました。

「利やん」でビワマス

▪️昨日は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、龍谷大学吹奏楽部の若林義人監督と日景貴文コーチとの呑み会でした。今週末は、全日本吹奏楽コンクールが新潟で開催されますが、その壮行会のような感じの呑み会でした。昨日は、西浅井漁協に注文してあったビワマスをメインに楽しみました。ビワマスは、今年の春からコーチに就任された日景先生のリクエストです。ビワマスは琵琶湖の固有種です。琵琶湖にしか生息しません。近縁種にサクラマスという魚がいて、両方ともサケ科の魚ですが、ビワマスは琵琶湖に閉じ込められたので、サクラマスのように海には下りません。琵琶湖の深い冷たいところを回遊しています。産卵のときに、周囲の河川に遡上してきます。まあ、そのような話はどうでもよいですかね。ビワマスのシーズンはすでに終わっていますが、丁寧に冷凍保存してあったものをいただきました。刺身、炙り、にんにくバター醤油炒め、どれもとても美味しくいただきました。女将さん、料理担当のみちるさん、ありがとうございました。昨日は驚くこともありました。突然、フィリピンの「流し」のお姉さんたちがお店に入ってこられたのです。長年「利やん」に通っていますが、こんなことは初めて。びっくりしました〜。

忘年会の下見

▪️昨晩は、社会学部教員の親睦会、「おうみ会」の忘年会の下見で、深草キャンパス近くにある「近善」へ行きました。私、「おうみ会」の幹事の一人なのです。今回は教務課の職員の小野勝士さんと2人でお店に伺いました。教員の親睦会なのに、なぜ事務職員さんが…。この辺りがちょっと。事務職員さんは、招待でご希望の方たちが参加されるのですが、いつも段取りの段階からお世話になっています。

▪️昨年度まで瀬田キャンパスに勤務していましたが、それでも何度かこちらのお店にお世話になりました。ましてや、龍谷大学の深草キャンパスに勤務されている方たちであれば、何度もこちらのお店の大変お世話になっているはずです。それだけ龍谷大学と縁の深いお店なのです。そのようなこともあり、「勤務する社会学部が大津市の瀬田キャンパスから京都の深草キャンパスに移転したこのタイミングで、深草キャンパスの一員になったのだから、やはり社会学部の関係者には一度は『近善』を経験していただくべきかな」との思いから、今回は下見に出かけたのでした。そして、店主さんと具体的に相談をさせていただき、忘年会ができることになりました‼️年末が楽しみです。

NHK「クローズアップ現代 利用者急増!“にぎやかな図書館”のヒミツ」

▪️先日のNHK「クローズアップ現代」のテーマは図書館でした。でも「にぎやかな図書館」なんですです。岐阜の「みんなの森 ぎふメディアコスモス」が取り上げられていました。図書館の機能を大切にしつつも、人が集まる場所、人がつながる場所になっているのですね。この番組に登場された方達のお一人は、吉成信夫さんでした。この施設をプロデュースされた元・館長さんです。私が岩手県立大学に勤務していた頃から(たぶん20数年前から)、そして吉成さんが岩手県にお住まいの頃からの知り合いです。吉成さんのことでは、とっても驚くことがありました。あの、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の偶然の出会いがあったのです。

▪️その奇跡の偶然の出会いについては、リンク先の投稿をお読みいただくとして、この「にぎやかな図書館」、大津市や滋賀県でも実現しないかなと思います。巨額の税金を投入して新しい施設を作ってといっているのではないのです。今ある、施設や場所をつないで、この岐阜県と同じとまではいいませんが、それなりに近い機能を持ったエリアを、多くのみなさんの手作りで生み出すことはできないのかなと思いました。施設ではなくて、エリアね。このとをfacebookに書いたところ、吉成さんからコメントをいただきました。「脇田さんが言う通りで、施設ではなくエリアで、まさにそこですね。知恵をみんなで絞らなくちゃいけないのは。公民館もつながって来る話だと思います」というコメントです。吉成さん、私の意見に賛同してくださり、ありがとうございます。

▪️私が担当している社会共生実習の「地域エンパワねっと・大津中央」でも、まったく同じではありませんが、似たような問題意識で活動を始めた学生さんがおられるので、その学生さんともいろいろ話をしてみようと思います。商店街+まちづくりの拠点+図書館+絵本+αで、大津の中心市街地に、特に若い親子が安心して過ごせるエリアをいろんな方達と力をあわせて生みだそうと活動を開始しました。そのようにエリア内の要素・資源間にネットワークが生まれて、エリア=街が楽しくなる、ここに暮らせて幸せというふうになればなと思います。その楽しさや幸せのなかで、無理のない人の繋がりが生まれてほしいです。

西村豊さんのこと、龍谷大学餃子研究会のこと。

▪️体調を崩され、龍谷大学を休職され、自宅で療養されている友人の西村豊さんに、昨日、会いにいってきました。今年の春、研究室に来られた時はずいぶん細くなっておられましたが、今日は、以前ほどではないものの、太さが戻ってきておられました。筋肉がまた復活しつつあるということですね。普段は、SNSつながりなので、実際にお会いして安心しました。

▪️西村さんとは、龍大の事務職員の皆さんと一緒に「龍谷大学餃子研究会」を立ち上げました。私が会長で、西村さんが副会長です。西村さんとのつながりは、西村さんが龍大の研究事務部長で、私が社会学部の研究主任だった時からになります。その時、西村さんには、仕事上の困りごとの相談に乗っていただきました。そのようなつながりがあった上で、ひょんなことからお互いに餃子が大好きということがわかり、研究会を作ることになったのです。西村さんは大変研究熱心で、私が「西村リスト」と呼んでいる京都を中心とした餃子店のリストを整備されています。研究会では、その「西村リスト」から選ばれた餃子店で真面目に餃子を味わい(もちろん呑みながら)、餃子について語り合い、その勢いで「龍大がこんな大学になったらいいね〜」と放談してきました。

▪️楽しい研究会だったのですが、「西村リスト」の西村さんが体調を崩されてからは、研究会の活動が中断していました。しかし、体調を徐々に復活させておられるようで、いよいよ研究会復活の時期が近づいてきたように思っています。今日、西村さんとお話をしていて驚いたことは、あれだけお好きだったお酒をやめられたということでした。驚いたというか、私は安心しました。今日、西村さんからは退職後の夢を聞かせていただきました。若い頃にやっていたことの続きをやり遂げたい。素敵ですね。そのためには、体力と健康を維持しなければなりません。これからも、西村さんを応援していきます。夢を実現していただきたいです。

この投稿、西村さんに「写真、SNSにアップしてもよいですか」とお尋ねして確認をとっています。安心してください、確認していますよ(「とにかく明るい安村」風)。

「敬老の日」のプレゼント

▪️宅配便が届きました。奈良に暮らしている娘からです。今ごろどうしたんだろうと思いましたが、中身は美味しそうな魚の味噌漬けでした。好物です。それも普通の西京漬とは違って、だし醤油と酒粕味噌床を使用してあり、「吟醤漬」というのだそうです。いいですね〜。でも、なんで送ってくれたのかなと思っていたら、明日は「敬老の日」ということで送ってくれた、いやいや贈ってくれたようです。ありがとう。はい、おじいさんです。

▪️宅配便が届きました。奈良に暮らしている娘からです。今ごろどうしたんだろうと思いましたが、中身は美味しそうな魚の味噌漬けでした。好物です。それも普通の西京漬とは違って、だし醤油と酒粕味噌床を使用してあり、「吟醤漬」というのだそうです。いいですね〜。でも、なんで送ってくれたのかなと思っていたら、明日は「敬老の日」ということで送ってくれた、いやいや贈ってくれたようです。ありがとう。はい、おじいさんです。

▪️今日の夕食で早速いただきました。美味しかったなー。普段、近所のスーパーで購入する味噌漬けとはかなり違っていました。そもそも、原料の魚の鮮度というか、脂のノリがまったく違っているのでしょうね。残りは3切れです。賞味期限は20日までなので、急いで楽しむことにします。早い方が良いですね。