コーヒーの木に白い蕾

▪️何年前でしたか、おそらく6年ほど前でしょうか。親戚(娘婿のお父様)から育てられないからと「コーヒーの木」の鉢をいただきました。いただいた時は、まだまだ小さかったのですが、気持ちをこめて世話をしていると、次第に大きく成長するようになりました。今では、鉢の土から85cm位までに成長してくれています。嬉しいです。

▪️今日は、さらに嬉しいことがありました。コーヒーの木の蕾が3つできていました。調べてみると、コーヒーの木の花の命は短く、2日で散ってしまうようです。甘い香りもするようです。楽しみです。もちろん、花が散ると実がなります。しだいに赤くなるそうです。その中のタネを焙煎すればコーヒーになるわけです。でも、そこまでやるかな。どうだろう。でも、実は食べてみようと思います。

▪️我が家には、たくさんの観葉植物の鉢があります。全部で20を超えています。コーヒーの木は、右の写真の中の一番右の鉢になります。その左横がパキラ。徒長して大きくなりすぎたので強剪定しましたが、ここまで復活してきました。その左側は、アボカドです。スーパーで買ってサラダにして食べたアボカドの種を育てて、ここまで大きくしてきました。もちろん、観葉植物として楽しむだけで、さすがに日本で、それもこんな鉢植えでは実はなりませんね。

【追記 2024年7月10日】

▪️花が咲きました。ただ、咲いたのは2つだけ。しかも受粉させようと触っていると、2つととも花びらが落ちてしまいました…。コーヒーは虫媒花のようです。リビングに置いておくと、ハチ等の昆虫はやってきてくれませんから。はたして、うまく受粉できているのかな。あまり期待できそうにありません。

▪️花が咲きました。ただ、咲いたのは2つだけ。しかも受粉させようと触っていると、2つととも花びらが落ちてしまいました…。コーヒーは虫媒花のようです。リビングに置いておくと、ハチ等の昆虫はやってきてくれませんから。はたして、うまく受粉できているのかな。あまり期待できそうにありません。

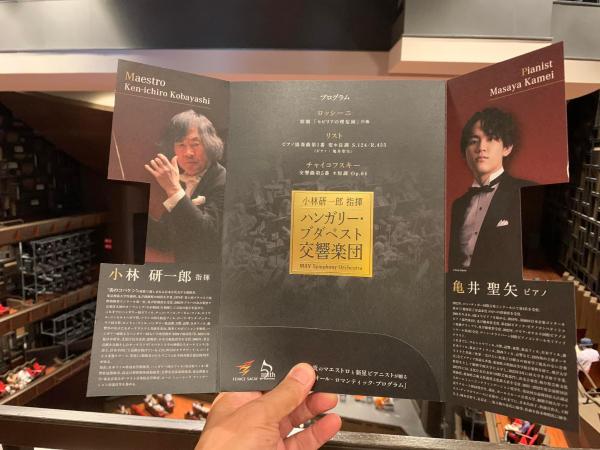

亀井星矢のリスト・ピアノ協奏曲1番、小林研一郎・ハンガリー・ブダペスト交響楽団のチャイコフスキー・交響曲第5番。

▪️昨日は、堺市にある「フェニーチェ堺」で開催されたコンサートを楽しんできました。一昨日は、ザ・フェスティバルホールで大阪交響楽団の定期演奏会を楽しみ、その日は大阪に宿泊しました。翌日は、あべのハルカス美術館で「広重 摺の極」展を楽しみ、阪堺電車にも乗車して、仁徳天皇陵を展望して、またまたコンサートです。「大人の修学旅行」という感じですかね。

▪️一昨日は、ザ・シンフォニーホールで大阪交響楽団の定期演奏会でしたが、昨日は小林研一郎指揮、ハンガリー・ブダペスト交響楽団でした。炎のコバケンです。プログラムですが、まずはロッシー二の歌劇「セビリアの理髪師」序曲。リストのピアノ協奏曲、演奏は今話題のピアニスト亀井星矢さん。まだ、22歳。そして最後は、チャイコフスキーの交響曲第5番でした。

▪️コバケンさんは、今年で84歳なんだそうです。びっくりしました。お元気ですね。指揮者はお元気なのか、お元気だから指揮者を続けられるのか、その両方なのか。どうして年齢のことを知っているのかというと、ご本人が演奏会の最初にマイクを持って少しお話をされたからです。チャイコフスキーの交響曲第5番の演奏前と演奏後にもマイクを握ってお話をされました。クラシックのコンサートとして珍しいことです。

▪️素敵な演奏会でした。亀井さんの演奏ですが、驚きました。ホールには、亀井さんの手形が置かれていました。みなさん、ご自身の手と比較して、いかに手が大きく指が長いのかを確認されていました。その大きな手、長い指を駆使して、超難曲と言われるリストのピアノ協奏曲を難なく弾きこなされていました。圧倒的でした。アンコールは、やはりリストの「ラ・カンパネラ」でした。出だしから驚きました。蓮の葉の上を転がる水滴のように、コロコロと転がるように弾き始められました。音に陰影があるようにも思いました。心が惹きつけられました。超絶技巧だけでなく、演奏する際にご自身の気持ちを込めていくことに関して、いろいろ工夫やチャレンジをされているのかなと思いました。もちろん、リストのピアコンも素敵でしたが、アンコールにグッときました。22歳の亀井さんには、熱烈なファンの方たちが多数駆けつけておられるようで、最前列とその後の列に座っておられた方達が、立ち上がり拍手をされていました。私などの拍手の2倍のスピードで。すごいですね。スケートの羽生さんのことを思い出しました。

▪️最後の曲は、チャイコフスキーの交響曲第5番でした。オケが歌うところは朗々とたっぷりとゆっくり目で、そして緊張感が高まるとアクセルをグッと踏みという感じの演奏でした。これが炎のコバケンのコバケン節なのかもしれません。自宅に帰り、もう少しお若い時のチャイコフスキーの5番もYouTubeで拝見しましたが、今回ほど緩急はない演奏でした。今回は、コバケンさんの緩急自在の指揮に、ハンガリー・ブダペスト交響楽団はピッタリ合わせてこられていました。「ちょっとやり過ぎやな〜」と思ったくらいです。でも、このオケの良さを引き出すためにこのような指揮をされたのかもしれません。最後、会場は大変大きな感動に包まれました。「ちょっとやり過ぎやな〜」と思いながらも、不覚にも涙を流してしまいました。このチャイコフスキーの5番、コバケンさんの十八番なんですね。アンコールは、ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」でした。これも超有名な名曲です。コバケンさんとやはりピッタリ息を合わせて、マジャール人(ハンガリー民族)らしい演奏?をされました。非常にゆっくりとスタート。やはり緩急に富む演奏でした。胸もいっぱい、満足しました。

▪️前日の大阪交響楽団のメインの曲は、ドヴォルザークの交響曲第8番、昨日がチャイコフスキーの第5番でした。偶然なんですが、この2曲は、私が関西学院交響楽団で4回生の時に演奏した曲になります。4回生でコンサートマスターをしていました。今でも、細かなところまで記憶しています。大阪交響楽団やハンガリー・ブタペスト交響楽団の演奏を聞きながら、自分たちの演奏のことを少し思い浮かべました。プロの演奏を聞きながら、ここは〇〇くんが上手にソロを吹いていたな…とか。このような学生時代の思い出については先日にも少し投稿しましたが、学生指揮者だった同級生からは「ドボ8 ボク達の曲なのだ」とコメントをもらいました。またビオラの同級生からも「学生の時に演奏した曲は社会人になってから演奏した曲より「ボク達の曲」ですね。エロイカ、ベー7 ブラ1 ドボ8チャイ5は細部まで忘れてない宝物😁」というコメントをもらいました。ドボ8=ドヴォルザークの交響曲第8番。エロイカ=ベートーベンの交響曲第3番、ベー7=ベートーベンの交響曲第7番、ブラ1=ブラームスの交響曲第1番、チャイ5=チャイコフスキーの交響曲第5番。いずれも、みんなと一生懸命に練習した作品です。

▪️ところで、私が座った座席は、写真のような席なんでした。S席、A席、B席のうちのB席。4階席の最前列。覗き込むと、ちょっと怖かったですね。音は良くないのかなと心配していましたが、最前列という事もあり、それほどでもありませんでした。でも、怖かった…。高所恐怖症ではないのですが。

仁徳天皇陵

▪️昨日は堺市に出かけました。ひとつ前の投稿にも書きましたが、大阪からは阪堺電車に乗りました。堺市の宿院に到着したら、「仁徳天皇陵を拝見せねば」ということで、市役所まで歩いて、その最上階の展望室から拝見してきました。その大きさに驚きますね。堺市の観光地のひとつになっているようです。

▪️子どもの頃、親戚に連れて行ってもらい参拝した記憶があります。おそらく、1970年の大阪万博の時かな。だとすれば、54年前のことになりますね。その時は、拝所に行ったと思うので、前方後円墳の「前方」の方から眺めました。ただ、子どもだった私には、「森があって、堀があって…というだけ。つまらないな」と思ったように記憶しています。さすがに、今は老人になっていますので、そんなふうには思いませんが。昨日は高いところから拝見したわけですが、それでも前方後円墳の形はわかりませんでした。

▪️展望室にはガイドさんがおられて、いろいろ説明してくださいました。森のようになっていますが、以前は古墳を笹が覆っていたのだそうです。明治時代、その笹を伐採し、植樹した結果、このような鬱蒼とした森になっているようです。世界一大きなお墓の北側を南海高野線が走っています。前方後円墳の「後円」のほうにちょっと沿うように。そのことを今回初めて知りました。

▪️市役所の壁にこんなポスターが貼られていました。「古墳群をこよなく愛しているハニワ部長・CHO(Chief Haniwa Officer)」さんです。この仁徳天皇陵も含めて、「百舌鳥・古市古墳群」は世界遺産に登録されています。堺市も、古墳観光にも力を入れておられるのでしょう。古墳を模ったお菓子も売られているようです。

阪堺電車に乗りました。

▪️昨日は初めて阪堺電車に乗りました。大昔に少し乗ったことがあるのかもしれませんが…。昨日乗車した区間は、天王寺駅前から堺市の宿院まで。昼間に乗りましたが、たくさんの方達が日常の足として利用されているように思いました。経営的には厳しい状況にあるようですが、具体的にはよくわかっていません。こちらの大学紀要論文に説明されていますので、ご参考になさってください。

▪️昨日は初めて阪堺電車に乗りました。大昔に少し乗ったことがあるのかもしれませんが…。昨日乗車した区間は、天王寺駅前から堺市の宿院まで。昼間に乗りましたが、たくさんの方達が日常の足として利用されているように思いました。経営的には厳しい状況にあるようですが、具体的にはよくわかっていません。こちらの大学紀要論文に説明されていますので、ご参考になさってください。

▪️昨日は、広重の展覧会を観覧し、昼食を摂った後、天王寺駅前を出発しました。出発してしばらくすると、線路を横断しようとする車が右側から現れてきました。ところが車が少し渋滞していて線路を渡りきれず…「あっ、衝突する」と、ひやっとする場面も起こりました。路面電車は、こういうことがたまにあるのかもしれません。とはいえ、路面電車は楽しいです。街にも元気を与えます。路面電車のある街には、「ゆとり」と「豊かさ」があるように思います。これからの時代の都市においては、誰しもが気軽に移動できるように、こういった公共交通機関がもっと整備されるべきだと思います。

▪️令和2年(2020年)に発行されたこの堺市「堺市阪堺線沿線地区交通戦」という報告書では、「今後めざすべき方向性について」として以下のように書かれています。

超高齢社会や働き手不足が進行する一方、外国人旅行客の増加などを背景に、自動運転技術の進展、MaaS などの ICTを活用した移動サービスの展開など、社会環境や交通のとらえ方が大きく変革する時代を迎えている。

そのような中、堺市では、大阪府内初の百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録(2019.07)、大阪・関西万博(2025)を契機に、恵美須町沿線のホテル立地や外国人旅行客のインバウンド需要の増加、大和川自転車道の整備など、ハード・ソフトともに、大きな動きが想定されている。

支援完了後も阪堺線堺市内区間の存続を図っていくためには、このような背景を踏まえなが ら、停留場間隔も短く乗り降りもしやすい路面電車として、人々に愛されてきた堺の歴史的資源であるという特徴も活かし、鉄道、軌道、バス、さらには自転車など、多様な都市交通シス テムやまちづくりと連携しながら、以下の戦略を講じていく必要がある。I さらなる安全性の向上及びバリアフリーの推進

II 結節機能の向上(他の交通機関との連携強化)

III 沿線資源との連携強化

IV 多様な主体の参加・協働の機会拡大

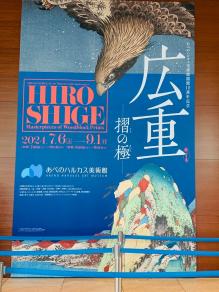

あべのハルカス美術館「広重 擦りの極」展

▪️昨日はあべのハルカス美術館の「広重 擦りの極」展を観覧しました。広重って、火消し同心役の武士だったんですね。知らなかったな〜。いろいろ勉強させていただきました。広重の浮世絵風景画が、江戸時代の旅行ブームと関係しているということが、とても面白いなと思いました。大阪中之島美術館で開催された「モネ展」で、鉄道が整備されて旅行ブームが起こり、モネたちもスケッチ旅行に出かけて作品を描いた…ということを学びましたが、そのことと似ています。

▪️例によって分厚い図録を買ってしまいました。こうやって、自宅が少しずつ少しずつ狭くなっていきます。写真ですが、撮っても良いコーナーの作品です。作品って書きましたが、絵画のような1つしかないものとは異なり、版画という方法を使って量産した印刷物に似たものと考えたほうが良いのかな…どうなんでしょう。たくさんの庶民に買ってもらうために製作してされているのですから。そうそう、春画も浮世絵のひとつのジャンルですね。この浮世絵は、ゴッホなどの画家に強い影響を与えてました。そのような西洋美術に影響を与えたということを経由して、浮世絵は「芸術」として日本でも評価されるようになった…ということはないんのでしょうか。日本で、浮世絵が芸術として受け止められるようになったのは、いつ頃なんでしょうか。知りたいです。

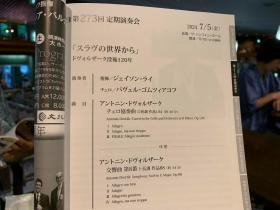

大阪交響楽団 第273回定期演奏会

▪️一昨日の晩、ザ・シンフォニーホールで大阪交響楽団の定期演奏会を楽しみました。今回、このオケの演奏を初めて聞かせていただきました。プログラムはオールドヴォルザークで、チェロ協奏曲と交響曲第8番。両方とも大変有名な作品です。名曲コンサートのようです。チェリストのゴムツィアコフさんは、世界的に知られたピアニストのマリア・ジョアン・ピレシュさんに見出された方とのこと(そういうこともあって、ロシア出身ですが、現在ではポルトガルにお住まいなのかな…)。ドヴォルザークのチェロ協奏曲といえば、朗々と力強く演奏するというイメージが強いのですが、そのような力強さよりも繊細さを感じさせる演奏のように感じました。もっとも、それは席のせいかもしれません。

▪️席は2階席の奥の方で、金管楽器はやたら大きく聞こえて、弦楽器が聞こえにくかったからです(音のバランスが悪い)。ただ、今回のチケットは子どもが都合をつけてプレゼントしてくれたチケットなので文句は言えません。2曲目の交響曲第8番は学生時代、4回生の夏の定期演奏会で演奏した曲です。初めて、学外から客演指揮者を招いての演奏会でした。指揮者は湯浅卓雄先生でした。40年前のことです。ちょっと懐かしい気持ちになりました。

近江八幡市で

▪️今日は近江八幡市で仕事がありました。良い議論ができました。家族と夕食の買い物を一緒にする約束をしていたので、会議が終了したのですぐに帰宅しました。帰りのJRの車窓からは、湖西の山々が見えました。手前には広々とした圃場が広がり、その所々には鎮守の杜が所々で確認できます。このような車窓の景観からでも、「森・里・湖に育まれる、漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」(世界農業遺産)をビンビンと感じ取れるようになりました。神戸出身で、長らく暮らした奈良から、8年前に滋賀に転居してきました。今では滋賀県民になったなあと強く思っています。

夏の定番「ラタトゥイユ」

▪️昨日、琵琶湖大橋を渡って帰ってくるウォーキングを終えて自宅に戻ると、鍋の中で夏野菜が煮込まれていました。私の好きなラタトゥイユです。フランス・プロヴァンス地方の夏野菜を煮込んだ郷土料理です。調べてみると、 語源は「ラタ/rata」(ごった煮)「トゥイエ/touiller」(かき混ぜる)」とのことでした。温かくても冷やしても美味しいですが、私はこれを冷やしたやつが大好きです。今は、持病のためパンは食べませんが、以前はフランスパンによく冷えたラタトゥイユを乗せて食べていました。今は、血糖値が上がりにくい、全粒粉のクラッカーに乗せて食べています。このラタトゥイユが食卓に登場すると、夏がきたな〜と思います。まあ、日本人なんですけどね。

▪️このことをfacebookにも投稿したところ、何人かの人からコメントをいただきました。みなさん、お好きなんですね。とてもヘルシーです。私のような野菜好きの糖尿病の人には、満足度の高い料理だと思います。

琵琶湖大橋を渡ってウォーキング

▪️今日は時間を作ってウォーキングに励みました。自宅から堅田の街を抜けて琵琶湖大橋を渡り守山市まで行っており返しました。熱中症に気をつけなければなりませんが、少し陽が傾いてきてからだったので、特に琵琶湖大橋の上は気持ちの良い風が吹いていました。往きは琵琶湖大橋の南側の橋を、復りは北側の橋を渡りました。南湖と北湖の景色を楽しみました。

▪️今日は時間を作ってウォーキングに励みました。自宅から堅田の街を抜けて琵琶湖大橋を渡り守山市まで行っており返しました。熱中症に気をつけなければなりませんが、少し陽が傾いてきてからだったので、特に琵琶湖大橋の上は気持ちの良い風が吹いていました。往きは琵琶湖大橋の南側の橋を、復りは北側の橋を渡りました。南湖と北湖の景色を楽しみました。

▪️13.5kmぐらいの距離になりました。およそ2時間半。19,000歩。午前中も少し動いていたので、合計すると20,000歩を超えました。職場の「ウォーキングキャンペーン2024」に参加して、個人的目標を「1日10,000歩」に設定しています。無理のない目標です。ただ、雨があった7月1日はウォーキングができず、自宅の中や買い物だけの歩数で1674歩でしたので10,000歩には8,326歩足りません。でも、今日は20,000歩を超えたので、なんとか帳尻を合わせることができました。

▪️写真についても、少し説明をしておきます。1段目は、琵琶湖大橋の南側の橋を大津市から守山市に向かっている時に撮ったものです。琵琶湖の南湖、比叡山や堅田の街並みが見えます。拡大するとわかるかもしれませんが、1枚目の写真の真ん中には、有名な浮御堂が確認できます。

▪️2段目と3段目、そして4段目の左までは、琵琶湖の北湖を撮ったものです。守山市の琵琶湖大橋の東詰の交差点で折り返して、再び大津市の堅田に向かいました。今度は、琵琶湖大橋の北側の橋を渡りました。大きな琵琶湖の北湖が見えます。比良山系も。3段目の左側は、TALEXという会社のオーバーグラスをつけている自撮写真です。オーバーグラスとは、普段のメガネの上からかけることのできるサングラスです。ウォーキングはいいのですが、強い紫外線が目を痛めることが危惧されます。このオーバーグラスで紫外線の多くを防ぐことができます。4段目左は、大津市の真野浜です。ここには水泳場があります。

▪️4段目右と5段目は、この日の記録です。本文に書いてある通りです。

龍谷大学出身の福留慧美 さんのこと

▪️龍谷大学女子バレーボール部出身の福留慧美 さん(2019年度経済学部・スポーツサイエンスコース卒)が、パリ五輪出場選手に選出されというニュースです。リベロですって。注目しています。