集中講義「びわ湖・滋賀学」5日目・最終日

▪️昨日は、集中講義「びわ湖・滋賀学」の最終日でした。午前中は、歴史担当の学芸員である島本多敬先生に展示を使って講義をしていただきました。普通の講義とは違って、展示物やパネルがテキストになります。まずはB展示室での講義の後、現在開催されている企画展示「川を描く、川を作る—古地図で昔の堤(つつみ)をさぐる—」で、この企画展の担当者である島本先生ご本人に解説をしていただきました。なんという贅沢でしょう。どのような企画展なのか、以下をご覧ください。概要は以下のとおりです。私、この企画展に「はまり」ました。大変丁寧な研究蓄積もとにした素晴らしい企画展でした。素晴らしいです。

▪️昨日は、集中講義「びわ湖・滋賀学」の最終日でした。午前中は、歴史担当の学芸員である島本多敬先生に展示を使って講義をしていただきました。普通の講義とは違って、展示物やパネルがテキストになります。まずはB展示室での講義の後、現在開催されている企画展示「川を描く、川を作る—古地図で昔の堤(つつみ)をさぐる—」で、この企画展の担当者である島本先生ご本人に解説をしていただきました。なんという贅沢でしょう。どのような企画展なのか、以下をご覧ください。概要は以下のとおりです。私、この企画展に「はまり」ました。大変丁寧な研究蓄積もとにした素晴らしい企画展でした。素晴らしいです。

滋賀県(近江国)は日本国内でも有数の「天井川」が多い地域で、「はげ山」などと呼ばれる草木の少ない山々が広がっていた歴史があります。そして、人々は水害・土砂災害から地域をまもるため、「堤」(川の堤防や山の土砂流出をとめる堰堤など)をつくってきました。

この企画展示では、17~19世紀の琵琶湖集水域・淀川流域を中心に、災害の状況や土木工事の計画を描いた地図、治水の歴史に関わる道具や文書などを展示します。また、古い地図から歴史を研究する方法を紹介します。川をつくる人々のそばにあった地図を眺めて、歴史に埋もれた堤を見つけにいきましょう。

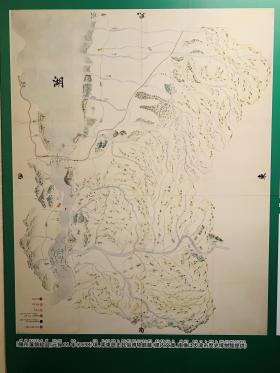

▪️右上の写真は、「膳所藩領絵図」です。この企画展の図録には、「膳所藩が担当した範囲の土砂留め普請箇所と工種が描かれている」と説明されています。これも図録での説明ですが、江戸時代、燃料や肥料を求めて山の木を採り草を刈ってきた結果、木が少ない「草山や、土壌が流れ出て草も生えない「はげ山」が現れ、土砂の流出が生じてしまいました。滋賀県内の「はげ山」としては、田上山地と比良山地が有名です。この絵図には、龍谷大学瀬田キャンパスのある瀬田丘陵や田上山地が描かれています。丘陵や山地の谷筋には、現在でいえば砂防ダムの役割を果たす工事が行われましたが、ものすごくたくさんの場所で工事が行われていることが確認できます。絵図の中には、よく知る、瀬田付近の地名や川の名前が出てきます。この授業のコーディネーターを務めていただいている先端理工学部の横田岳人先生によれば、龍谷大学瀬田キャンパスに隣接する「龍谷の森」には、この土砂留め普請のあとがあるとのこと。そういえば、石垣を見かけた記憶があります。あれが、土砂留めだったんですか。なるほど。

▪️これほどの普請(工事)が行われたということは、土砂が琵琶湖の南湖の南側や瀬田川に土砂が堆積していくということでもありますね。そのような土砂の堆積は、水害の発生の確率を高めてしまうことになりますね。国土交通省の公式サイトの中に、「瀬田川の歴史」という記事がありました。この記事を読むと、この企画展で展示されている「膳所藩領絵図」の地域での資源採取、草山やはげ山の出現、土砂流出、洪水が発生する確率を高め、水害による生活困難による海外への移住…さまざまなことが歴史軸の中で繋がっていきます。ちなみに、水害による生活困難による海外への移住に関しては、「滋賀県立公文書館」のこの記事が参考になると思います。

明治初期の浚渫と明治29年の大洪水

明治元年(1868)の大洪水を契機として、大津県による大規模な瀬田川浚渫が実施されました。明治22年(1889)5月から9月にかけては、琵琶湖水位が2mにもおよぶ高水位が続いたことと、国鉄東海道線の瀬田川橋梁の架橋開始が重なったため、住民が橋梁撤去の請願運動を行い、滋賀県知事や住民有志による直轄工事の陳情が重ねられました。一方、下流住民が瀬田川浚渫反対を訴え大きな問題となりましたが、内務省は、明治26年(1893)下流淀川に影響のない範囲の浚渫を実施しました。

明治29年(1896年)は雨の多い年で、7月から水位が高い状態となっていました。9月には10日間で1,008mmを記録する豪雨があり、琵琶湖の水位はB.S.L.+3.76mに上昇し、湖周辺に未曾有の大災害が発生しました。

明治29年(1896年)の大洪水により、琵琶湖周辺にあるほとんどの市町村が浸水による被害を被り、無害水位に低下するまでに237日を要しました。特に彦根市の80%、大津市の中心部は全て浸水したとされています。当時の洪水位を記録した石標等が各地に残されていますが、生活再建を諦め、多くの人が海外への移住を余儀なくされました。

▪️この記事では、明治政府の治水対策の説明もあります。

瀬田川洗堰設置と瀬田川浚渫

【日本初、上下流一貫の改修工事「淀川改良工事」】

明治18年(1885)の大阪市内の大洪水を契機に治水対策の気運が高まり、明治29年(1896)に河川法が制定され、これに基づき内務省が本格的な河川改修計画「淀川改良工事」が決定されました。淀川放水路、瀬田川洗堰設置など、上下流一貫の抜本的な治水対策が着手されました。

【瀬田川洗堰設置と瀬田川浚渫 明治38年(1905年)】

瀬田川に関連する工事は、琵琶湖からの流出量を増大させる瀬田川河道掘削および大日山の掘削、淀川の洪水調節のため琵琶湖からの流出量を制御する角落とし式の瀬田川洗堰を明治38年(1905)に設置でした。32門の堰で、角材を抜き差しすることにより流量調節を行いました。

瀬田川洗堰は、琵琶湖沿岸の浸水被害軽減のため平常時の水位を低下させる河道掘削を可能としました。

また、洪水時の琵琶湖の水位上昇は、下流淀川の水位上昇に比べて緩慢であるという自然の地形、水利上の特性を活かし、下流淀川の洪水時には放流量を制限する目的をもっています。

▪️下の写真は、企画展のチラシ、図録、関連するニューズレターです。素晴らしい図録でした。一番右のニューズレターですが、愛知川の下辺林の中にあるかつての堤防、猿尾の調査に関するレポートです。歴史学、河川工学、生態学といった複数の分野の研究者の連携により猿尾のことがわかってきたことを報告されています。琵琶湖博物館らしい、ならではの共同研究だと思います。

▪️琵琶湖博物館は、1996年10月20日に開館しました。12年の準備期間を経て(1984年~)、1996年4月1日に設置され、その後、同年10月20日に一般公開されました。私は、1991年から開設準備室に勤務しました。5年間、琵琶湖博物館に開館に向けて仕事をしてきました。開館後は2年間、学芸員として勤務しました。在籍期間は開設準備室時代も合わせて7年、博物館に関わって仕事をさせてもらったことになります。この時の経験が、その後の私の人生に非常に大きな影響を与えるきっかけになっています。博物館を退職した後も、ずっと琵琶湖や滋賀県に関わって仕事をしてきました。今は、10年前からは滋賀県の大津市、自宅から琵琶湖の南湖が見える家に暮らしています。

▪️琵琶湖博物館は、開館後、6年間のリニューアル工事を経て、2020年10月10日にグランドオープンしました。開館からリニューアルまで25年、現在までだと30年、個々の学芸員の皆さんが、あるいは博物館という組織として琵琶湖や滋賀県をフィールドに関する研究を蓄積されてきたことが、常設展示はもちろん、今回の企画展にも非常によくあらわれていると思います。

▪️5日間の集中講義では、琵琶湖博物館の学芸員の先生方には大変お世話になりました。特に、全体を取りまとめてくださった、学芸員の林竜馬先生には、心より感謝したいと思います。ありがとうございました。履修された学生の皆さんのレポートが非常に楽しみです。