集中講義「びわ湖・滋賀学」3・4日目

▪️26日から28日まで「びわ湖・滋賀学」の集中講義で瀬田キャンパスにいました。昨日は3日目でした。私はコーディネーター役の1人で講義はしません。学生さんたちと一緒に、琵琶湖博物館の学芸員の先生方のお話を興味深く拝聴しています。午前中は、水産試験場の水産技師で、今は琵琶湖博物館に出向されている県の職員さんが、琵琶湖の水産業について講義をしてくださいました。午後からは、旧知の学芸員である金尾滋史さんから「琵琶湖の魚と人の関わり」というタイトルで2コマ講義をしていただきました。昨日は終日、琵琶湖の魚に関連するお話でした。金尾さんも含めて、旧知の学芸員の皆さん、みなさん立派なおじさんになっておられます。まあ、私もおじいさんですからね。それは当然ですか。ひさしぶりにあった金尾さんからは「めっちゃ痩せてますやん、大丈夫ですか?」と言われてしまいました。めっちゃ痩せて頬が痩けた貧相なお爺さんです。

▪️1日3コマの3日め。集中講義は、学生さん達はかなり疲れている人が出てきていました。後ろから見ていると、そのことが良くわかりました。無言のうちに「疲れた〜」という気持ちが態度に表れていて、講義をされている先生方に伝わってるかもしれないなと心配しました。すみません。心折れませんように。とはいえ、前の方でしっかりとノートを取っている方たちもおられたので救われます。ところで、瀬田キャンパスは暑いですが、深草キャンパスとは違って自然を感じられます。良いキャンパスですね。

▪️ 「びわ湖・滋賀学」の集中講義、今日は4日目です。今日から最終日の明日までの授業は、滋賀県立琵琶湖博物館で行われます。琵琶湖博物館は、今から27年前まで勤務していた職場です。学生さんたちは、瀬田キャンパスでの座学でかなり疲れていたと思いますが、今日は、結構な距離を歩いて「博物館疲れ」が出ているかもしれまん。でも、展示を前に、学芸員の方から直接解説をしていただきながら、勉強できるんですからね、かなり贅沢です。私も、C展示室でひとつだけ解説を担当させていただきました。この博物館の開設準備室の頃から開館した後数年後まで勤務していましたので。

▪️ 「びわ湖・滋賀学」の集中講義、今日は4日目です。今日から最終日の明日までの授業は、滋賀県立琵琶湖博物館で行われます。琵琶湖博物館は、今から27年前まで勤務していた職場です。学生さんたちは、瀬田キャンパスでの座学でかなり疲れていたと思いますが、今日は、結構な距離を歩いて「博物館疲れ」が出ているかもしれまん。でも、展示を前に、学芸員の方から直接解説をしていただきながら、勉強できるんですからね、かなり贅沢です。私も、C展示室でひとつだけ解説を担当させていただきました。この博物館の開設準備室の頃から開館した後数年後まで勤務していましたので。

▪️写真についても、少し説明しますね。2段目左。A展示室での講義風景です。履修者を半分ずつのグループに分けて講義を受けました。学生の皆さんが乗っているガラスの下にあるのは、ゾウの足跡化石です。2段目右。つい最近、ビワマスが、琵琶湖の固有種として認められました。琵琶湖博物館に関係する方達が論文を発表して認められました。これまでは、固有種ではなく固有亜種となっていたと思いますが、独立した種として認められたわけですね。そのお祝いの展示の前で語り合っている方達。左は学芸員の林竜馬さん。この授業の中心になってお世話いただきました。ありがとうございました。右は先端理工学部の横田岳人さんです。私と同じく、この授業のコーディネーターをお勤めいただいています。

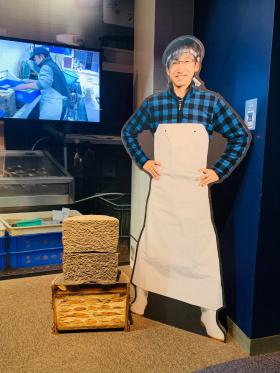

▪️ 3段目。この魚屋の大将、学芸員の金尾滋歴史さんです。若いですね〜。そして金尾さんの横にあるのは、鮒寿司のタルの断面を見せたレプリカ。開館時の展示の一部です。私が担当しました。自分たちで鮒寿司をつけて、その鮒寿司を凍らせて、半分に切断して、その断面を型取りしました。その作業は、業者さんがされるので、私は指示するだけですけど。展示が新しくリニューアルされたため、開館時に私が担当した展示で生き残っているのは、これだけです。

▪️琵琶湖博物館での授業が終了した後は、月1回のクリニック。今月も血液検査をしていただきました。HbA1cは、今月も「5.3」。きちんとコントロールできていました。安心です。ただ、CKの値が基準値を若干超えていました。心配する数値ではありません。CKとは、脳、臓器、筋肉が損傷を受けると数値が上がります。今回は、博物館の中を結構歩いたことが、この数値に表れているのかなと思います。車で博物館まで行きました。歩数計は9,000歩を超えていました。この程度の歩数でも、CKの値に影響が出るのですね。すごいな血液検査。