NHK・ETV特集「田んぼ×未来」(4月26日放送)

▪️春に録画していたNHK・ETV特集「田んぼ×未来」を視聴しました。以下は、番組の概要です。

▪️春に録画していたNHK・ETV特集「田んぼ×未来」を視聴しました。以下は、番組の概要です。

日本のコメに相次ぐ異変。農家が減り、10年後には国内自給が危うくなるという予測も。そんな中、「未来」を耕そうと奮闘する2組のコメ農家を長期取材。茨城で野球場140個分に挑む大規模農家は、徹底した観察と創意工夫でコストを削減、気候温暖化の中でも安定した生産を実現する。上越の山間部に移住して新規就農した夫婦は「村があってこそ農が成り立つ」との信念で、集落と棚田を守りながら消費者とつながる道を切り拓く。

▪️参考になりました。茨城県の超・大規模耕作農家と、新潟県の中山間地域に新規就農した農家。国は大規模化を目指しているけれど、大規模農家には大規模農家の悩みがあります。単に規模を大きくすれば問題が解決するわけじゃないのです。圃場の広さは「野球場140個分」です。その広さを一度に何台もの農機具を使って、何人もの人を使って、一気に田植えをしたり稲刈りをしたりするというわけにはいかないのです。コストが高くついて経営的にはやっていけないのです。

▪️そこで早く田植えをする品種から遅く田植えをする品種までを用意し、農作業の時期をずらして営農されていました。また、徹底して稲の研究もされていました。どうすれば多くの量を収穫できるのか。たとえば、コシヒカリは成長すると稲穂も大きくなり米粒がたくさん収穫できるわけですが、同時に、倒伏のリスクも高まり、農作業に莫大な時間がかかってしまいます。肥料(追肥)をどの程度与えて、どの高さまで成長させるのか、成長と収穫の兼ね合いが難しいようです。というわけで、品種ごとの適切な営農規模と、徹底した研究と工夫が必要になります。番組では、現場の中から自分たちならではの適切な営農のあり方を探っておられました。

▪️また、集落で離農していく農家が増える中で、登場された農家は若くして後継者になることを宣言されました。そのことが結果として、集落の協力を得て土地改良事業に取り組むことを可能にしました。それがなければ、このような土地改良はできていなかったといいます。個人の利害から土地改良事業を行いたいというのではなく、集落全体の将来を背負う覚悟を持った若者が登場したからできたのでしょう。このあたり、社会学を通して農村地域の研究をしている者には興味深かったです。

▪️一方で、中山間地域に新規就農した農家は、先輩農家と力をあわせて、この地域で生き残っていくための、集落を守るための知恵を絞って実践しておられました。新規就農した農家は、自治会の会長にも就任されました。新たなリーダーですね。ただ、ここで暮らしていこうという立場からすると、今の農政は「農業を諦めさせるための政策(補助金)」のように見えると言います。そういうふうに感じざるを得ないような政策がたくさんあるといいます。番組では「消費者による農業へ理解と持続への道筋づくりへの参画か求められる」と最後を締めくくっていました。確かにそう思います。米価が高騰した時だからこそ、この機会に、消費者はもっと「自分事」として、米づくりの農家の現場の問題を考えられるようにならないとと思います。

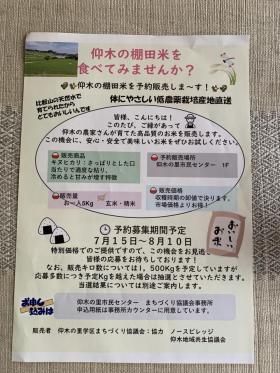

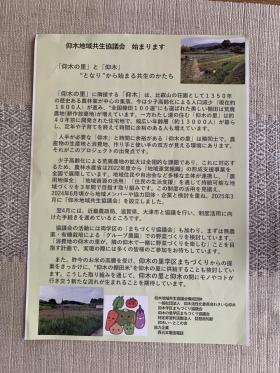

▪️ということで、理事をしている「仰木地域共生協議会」では、消費者と農家が連携する新しい事業に取り組みます。写真を貼り付けておきます。ただ自分自身は持病のために、普段、白米は食べられないのですが…。ロウカット玄米を少しだけ食べているだけなのです…。食糧、農業、農村の現実に関して、うちの大学の学生さんたちはどれほど学んでおられるのでしょうね。ふと気になりました。農学部はあるけれど。実際のところどうなんだろう…。