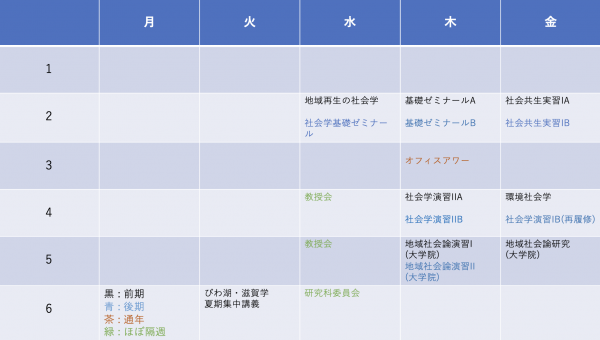

来年度の時間割(暫定)の修正版

学生さんとの面談

▪️今日は祝日のようですが、研究室でひとりのゼミ生の方の卒論に関して面談を行いました。学生さんと面談の日程調整を行ったのですが、今日しか日程があわなかったのです。まあ、予想はしていましたが、きちんと自分のテーマに関して下調べができていませんでした。ゼミ生の皆さんには、「生成AIをすでに使っている人は、正しく上手に使って、使っていない人もGoogleのAIモードをきちんと使って、卒論に必要な情報を集めてください」と伝えてありますが、今日やってきた学生さんは使えていませんでした。ちょっとorzですかね。

▪️ということで、その学生さんの研究テーマに関連する情報や事例を集めるために、学生さんの目の前で、実際にGoogleのAIモードを使っている様子を見てもらいました。その学生さんの関心は、地域社会の高齢者の困難を、周囲の人たちが「他人事」ではなくて「自分事」として捉えて、自分たちでボランティア組織を立ち上げていくようなことに関心をもっておられます。私の関心からすれば、地域社会の自治の問題ということになります。

▪️AIは、プロンプト(AIへの質問や指示)が具体的であるとすぐに情報や事例が確認できます。もちろん、AIは「嘘をつく」ので、元になった情報をきちんと確認する必要がありますが。今日は学生さんを指導しながら、山本五十六が「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」というのを思い出しました。その学生さんは、ちょっと「やる気モード」になってきたようでした。春休みのあいだにもう一度面談をしてほしいと言って帰宅されました。今度は、期待しても大丈夫かな。

▪️今日の学生さんは、AIをまだ上手に使えていませんでしたが、なかには上手にというか、間違った使い方をしてしまっている人がいるのではないかと心配になります。大学教員生活は残り1年しかないので、私が勤務している間は無理そうですが、1回生のときからAIの正しい使い方、リテラシー、それからセキュリティーに関してきんちと学べるようにしていかないといけないのではないかと思っています。アメリカのオープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)は、AIの指数関数的な発展によって、2028年に世界は激変すると語っているようです。また、AI技術が特定の国家や少数企業に独占される事態に対して強い警戒も示しているようです。発展といってよいのかどうか大いに疑問がありますが、それはそれとして、学生さんたちには、この激変の荒波のなかで、生きていけるようにAIに関してしっかり学習してほしいと思います。

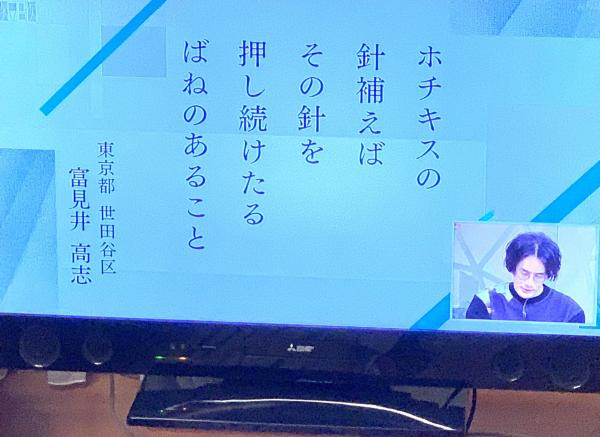

短歌

▪️短歌にまじめに取り組んだ経験はないのですが、それでも、どういうわけか短歌に惹かれるものがあります。ということで、何冊か有名な歌人の歌集ももっています。そのようなこともあり、新聞の読者から投稿された短歌もきちんと鑑賞させていただきます。どこまで、深く鑑賞できているかはは別ですけど。短歌の投稿がずらりと並ぶ、そのページの残り半分には投稿された俳句になるのですが、そちらはきちんと鑑賞させていただくことはありません。すみません。個人的に、俳句は、スナップショットのような感じがしますが、短歌はそこに時間の経過やプロセスが存在していて、そのことが私にはしっくりくるのです。

▪️そのようなわけで、新聞の投稿以外にも、毎週、日曜日の朝に放送されている「NHK短歌」を録画して視聴しています。そして毎週、番組に投稿されてくる素敵な短歌を鑑賞しています。今日は、これ。東京都の富見井高志さんの作品です。「ホチキスの 針補えば その針を 押し続けたる ばねのあること」。すてきですね。世の中もそうなんですよね。ホチキス(ステープラー)のばねのような人たちが、さりげなく居てくださっているおかげで、なんとか社会は底が抜けずにすんでいるのだと思います。学生さんたちの指導でも、そうありたいと思います。

▪️さて、短歌にまじめに取り組んだ経験はないのですが、定年退職したら、きちんと勉強してみたいなという気持ちがあります。短歌を勉強すること、バイオリンのレッスンを受けること、畑で野菜を育てること、もっときちんとガーデニングをすること、ウォーキングに励むこと。いろいろ、やってみたいですね。そのためには、まずは健康を維持することでしょうか。

市民団体「大津の町家を考える会」のこと

▪️いろいろお世話にもなってきた市民団体「大津の町家を考える会」が、今年度末で解散することになりました。社会学部の社会共生実習の前身である「大津エンパワねっと」の実習では、学生さんたちが会員さんからいろいろご指導ご支援をいただきました。特に、雨森鼎さんや野口登代子さんには大変になりました。雨森さんは、10年以上前に履修していた学生さんたちとも、今も交流されています。ありがたいことです。また、ゼミで活動していた「北船路米づくり研究会」で月1回の野菜市も、「大津の町家を考える会」が運営されている「大津百町館」の前で開催させていただいていました。昨日は最後の総会が開催されました。いつもは欠席させてもらっていたのですが、昨日は最後ということで出席させていただきました。さびしいですね。

▪️いろいろお世話にもなってきた市民団体「大津の町家を考える会」が、今年度末で解散することになりました。社会学部の社会共生実習の前身である「大津エンパワねっと」の実習では、学生さんたちが会員さんからいろいろご指導ご支援をいただきました。特に、雨森鼎さんや野口登代子さんには大変になりました。雨森さんは、10年以上前に履修していた学生さんたちとも、今も交流されています。ありがたいことです。また、ゼミで活動していた「北船路米づくり研究会」で月1回の野菜市も、「大津の町家を考える会」が運営されている「大津百町館」の前で開催させていただいていました。昨日は最後の総会が開催されました。いつもは欠席させてもらっていたのですが、昨日は最後ということで出席させていただきました。さびしいですね。

▪️写真は1998年の朝日新聞の記事です。写っているのは青山菖子さんです。「大津の町家を考える会」の立ち上げからずっと頑張って会を支えてくださった方です。残念ながらご病気でお亡くなりになっています。2008年9月だったと思います。私が「考える会」に入会したのは、青山さんがかなり強引に勧誘してくださったからです。私が龍谷大学社会学部に勤務し始めた年、2004年のことです。

カブの間引き菜でランチ

夜の浜大津界隈

▪️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行こうとしたら、どういうわけか臨時休業でした。残念。仕方がないので、浜大津界隈まで歩きました。いつもの居酒屋「利やん」の亡くなったマスターの弟さんが経営している別の居酒屋「ろざん」へ。「ろざん」は数年ぶりの訪問でしたが、弟さんの方のマスターはすぐに私とわかってくれました。こういうのは、嬉しいですね。この「ろざん」が開店する前、亡くなったお兄さんの厳しい指導の中で料理修行をされていた時のことを思い出しました。ということで、「ろざん」のメニューは、基本「利やん」のメニューにマスターの工夫が加えられたものになります。ですから、メニューの中心には「おでん」があります。

▪️ということで、「ろざん」から帰宅するとき、JR大津駅に戻らず、京阪びわ湖浜大津駅に向かいました。というわけで、こんな京阪びわ湖浜大津駅の夜景を撮ってみました。ラッピング電車は、「京都橘大学」です。この写真を鉄道ファンの皆さんが集うSNSのグループにアップしたところ、四国の、香川県高松市でも同じような京都橘大学のラッピング電車が走っているそうです。「ことでん」の琴平線のようです。

カブの間引き菜

▪️昨日、仰木地域共生協議会の「愛土農園」での農作業、タマネギとニンニクの追肥の作業でした。作業終了後、私たちは帰宅したのですが、協議会の会長さんと事務局長さんが、さらにカブの間引きをされました。けっこうな量の間引き菜がとれたようで、農園の入り口に新聞紙をひろげてそこに置いてくださいました。LINEグループで「欲しい人は取りに来て」ということで、お互いに連絡をとりながら間引き菜をいただきに行きました。この間引き菜、非常に美味しいのです。我が家では、たぶん味噌汁にしたり、サラダにしたりしていただきます。もちろん、葉っぱもですよ。葉っぱはお浸しにしても美味しいですね。このカブの間引き菜を自宅にもってかえったあと、大学に出勤しました。年度末の様々な用事が順番にやってきます。

▪️明日は、解散する市民団体「大津の町家を考える会」の最後の総会と懇親会。日曜日は、仰木地域共生協議会と仰木の農業団体とのミーティング。月曜日は学生さんとの面談。火曜日は仰木地域共生協議会の事務局定例ミーティングへの参加、水曜日は歯のクリニック、木曜日は平和堂財団夏原グラントの選考会議、金曜日は淡海環境保全財団の「ヨシみらいフォーラム」、そのあと晩は龍谷大学の滋賀県人会。土曜日は、大津のナカマチ商店街での社会共生実習。日曜日は、仰木地域共生協議会のイベント、月曜日は定期的な眼科での検査、そして火曜日はいよいよ大腸の内視鏡検査です。この隙間に研究室に行けたらいいのですが。月曜日以外は、大学に行くのには中途半端な時間帯にいろんな用事が入っています。困りました。いろいろ対策を考えないと。

450,000アクセス感謝

▪️2月19日の夜遅く、アクセスカウンターが「450,000」を超えたようです。皆様、ありがとうございます。「440,000」を超えたのは今年の1月1日ですから、アクセスカウンターが10,000増えるのに、50日かかりました。1日あたり、だいたいですが200人程の皆さんにご覧いただいていることになります。本当に、ありがとうございます。今回は、いつもよりもたくさんの方達にご覧いただけました。理由はよくわかりませんが、突然、通常とは違うアカウント数になることがありました。今回は、特別ですね。

▪️アクセス数が10,000増えるたびに毎度毎度書いていますが、たまに社会学っぽいこと、環境っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。人生の日々の記録です。ライフログ。また、facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気になったことを書いているだけです。役に立つ情報はほとんどありません。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。これまたいつもと同じような感謝のご挨拶になりますが、ご容赦ください。

▪️今回、45万人のアクセスをいただきました。この規模の人口をもつ自治体ってどこなんだろうと調べてみると、兵庫県の尼崎市でした。そう考えると感慨深いものがあります。さて、定年退職まで残り1年になりました。ひょっとすると50万の大台に届くかもしれません。

「仰木地域共生協議会」(農村RMO)の「愛土農園」での農作業

▪️今日の午前中は、月1回の糖尿病の検査でクリニックへ。今月もHbA1cの数値は5.5。数値からは、いつもの通り血糖値をきちんとコントロールできていることがわかり、安心しました。個人的には、5.3ぐらいがいいのですが…。

▪️午後からは、農水省から「農村RMO」の交付金をいただいている仰木地域共生協議会*の「愛土農園」での農作業でした。今日の作業は、タマネギとニンニクに追肥をすることです。タマネギだけでも1,000の苗が植えてあるので、1時間45分ほどかかりました。青いプラスチックの桶に入っているのが、醗酵鶏糞です。この肥料を追肥することで、野菜の味がぐんとよくなるようです。今日の作業は私も含めて4人のサポーターのみなさんで取り組みました。あっ、もう1人、1時間ほど作業に参加してくれた方がおられました。京都大学大学院農学研究科の大学院生さんも来ていました。全員、隣接する新興住宅地の方達です(大学院生も含めて)。農村と新興住宅地の住民が交流しながら、耕作放棄地を再生した畑で有機農業に取り組む活動に参加する人が増えていって欲しいと思っています。

▪️さて、今日私は、タマネギの畝の方で、もう1人の方と2人で作業に取り組みました。しゃがんでの作業なので、前期高齢者ということもあり足腰に疲れが出てきましたが、最後までやり遂げることができました。私は行ったことがありませんが、メイドカフェの店員さんが「おいしくな〜れ」と言うらしいですね。今日の作業では言葉こそ出さないものの、同じように願いを込めて作業に取り組みましたww。作業後、指導してくださっている農家さんが、収穫したニンニクを黒ニンニクに加工して健康食品として食べているという話を聞かせてくださいました。黒ニンニク専用の炊飯器のような機械があるんですね。検討してみたいと思います。

▪️2段目の写真ですが、私たちが作業に取り組んでいる農園です。小字名は、「合土」(あいど)というのですが、その「合」を「愛」に替えて「愛土農園」という名前をつけたのだ聞いています。そのうちに、看板もできると思います。手前は耕作放棄地だったところを畑にしてあります。奥の方、一段高いところ、草が生えている土地(元々は水田)も、畑として再生する予定です。まだまだ小さな活動しかできていませんが、参加者が増えて少しずつ広がっていくことを願っています。

*理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」は、この「仰木地域共生協議会」に参加しています。私も、協議会の理事を務めさせていただいています。ただ、私がこの協議会の活動で頑張っているのは、事務局的な役割ではなくて、実際に農園で地域の皆さんと交流しながら農作業に取り組むことなんです。そして、新興住宅地の住民の立場から、農作業に参加している現場から、協議会の運営に何らかの提案したり、何らかの支援をさせていただければと思っています。

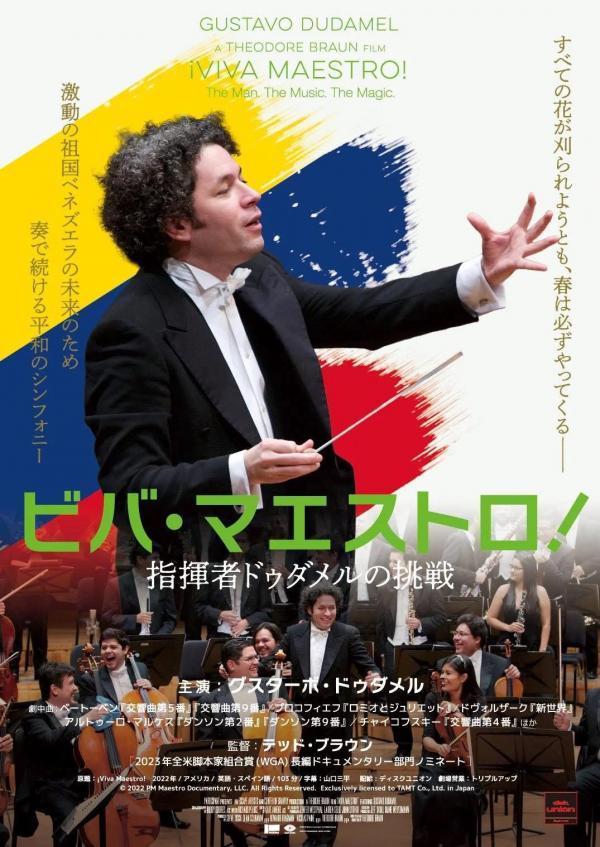

映画「ビバ・マエストロ!」

▪️お世話になっている友人の雨森鼎さんから教えていただいたドュメンタリー映画「ビバ・マエストロ! 指揮者ドゥダメルの挑戦」を鑑賞してきました。映画館は京都の烏丸御池にある「アップリンク京都」です。映画の概要ですが、こちらの通りです。

▪️ドゥダメルさんはまだ45歳ですが、世界的な指揮者として高い評価を獲得しています。そのあたりまでは知っていましたが、彼が母国ベネズエラの政治的対立の狭間で苦悩していたことなど、まったくわかっていませんでした。1981年生まれのドゥダメルさんは、ベネズエラの「エル・システマ」と呼ばれる、子供たちに無料でクラシック音楽を教える社会運動の中で音楽家に成長しました。そのベネズエラ、かつては親米政権だったのですが、 1998年に当選したチャベス大統領は反米・左派社会主義の立場で、石油産業の国有化、資産の強制収用、貧困層向けの社会政策を進めました。このチャベス大統領が急死すると2013年に反米・権威主義的社会主義のマドゥロ大統領が誕生します。

▪️このあたりから、ベネズエラの社会・経済状況はどんどん悪化していきます。石油価格の急落と経済政策の失敗によって猛烈なインフレが起こり経済は破綻してしまいます。反政府のデモが起こるわけですが、そのようなデモに対して政府は猛烈な鎮圧を行い、国内は混乱することになります。ちなみに、今年の正月に、アメリカ軍によって連れ去られたのが、このマドゥロ大統領(夫妻)です。

▪️ドゥダメルさんが育った「エル・システマ」が始まるのは1975年ですから、新米・反米に関わらず、ずっと国から強力な財政的支援を受けてきたわけです。そのあたり、政治と音楽の微妙な関係が垣間見えます。マドゥロ大統領と対立する反政府団体や人権団体からは、マドゥロ独裁政権のプロパガンダに加担していると厳しく批判を受けました。そのあたりのことについては、以下をお読みください。

ベネズエラ独裁政権のプロパガンダ「エル・システマ」に協力してきたクラシック音楽界

100万人の子どもを育てた音楽教育の国で、なぜ軍事介入が起きたのか?「簡単に語らないで」音楽家の想い

▪️ずっとドゥダメルさんは政治的発言を控えていたのですが、2017年に「エル・システマ」の若者がデモに参加した際に死亡してしまったことを契機に、ドゥダメルさんはマドゥロ大統領を批判するのです。そのため、マドゥロ大統領からは報復を受けることになります。ドゥダメルさんが指揮をするはずだったベネズエラの国立オーケストラのツアーが中止になりました。

▪️ドゥダメルさんは、「エル・システマ」の音楽活動で貧困層のベネズエラの子どもたちを救いたいと強く願っています。そして、ご自身は音楽家であって政治家ではありませんから、音楽が持つ可能性や価値を強く信じているわけです。だから、なんとか「エル・システマ」をマドゥロ政権の報復からも、マドゥロ政権に反対する団体からの批判からも切り離そうとされました。距離感の取り方に苦労されてきたのだと思います。映画のタイトルにある「挑戦」と言うのは、そういうことも含めてなのだと思います。

▪️そのような政治的な背景が見え隠れしながら、ドゥダメルさんが指揮をする練習風景、リハーサル風景が映画の中でたくさん登場しました。また、彼の子どもたちや若い音楽家たちとの交流風景も素敵でした。人柄もよく伝わってきました。映画の中ではさまざまな作品が演奏されました。印象深かったのは、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」の第1楽章の冒頭部分です。そして同じくベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の第4楽章です。ベネズエラのオーケストラがドゥダメルさんの指揮のもとドイツで演奏するのですが、とても感動的でした。

▪️また、チャイコフスキーの交響曲第4番、ワーグナーの歌劇「ローエングリン」第1幕への前奏曲、そうそうベネズエラの子どもたちともドボルザークの交響曲第9番「新世界」の第4楽章を演奏されていました。プロコフィエフの『ロミオとジュリエット』も演奏されていました。それから初めて聴きましたが、メキシコの現代作曲家であるアルトゥーロ・マルケスさんの『ダンソン第2番』『ダンソン第9番』も演奏されていました。作曲家ご本人も映画に登場されていました。あまり映画を鑑賞することはないのですが、雨森さんに教えていただき、すぐにチケットを予約しました。映画館に行けて本当に良かったと思っています。ちなみに、チケット代金はシニア割引でした。はい、嬉しかったです。