3回目の新年会

▪️昨晩は、3回目の新年会でした。場所は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。お相手してくださったのは、雨森 鼎さんと安孫子邦夫さんです。お2人には、社会学部で長年取り組んできた地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」や、その「大津エンパワねっと」の発展系である「社会共生実習」のひとつ「地域エンパワねっと・大津中央」で、大変お世話になってきました。履修した学生さんたちを丁寧にご指導くださいました。ということもあり、お2人とは時々、酒席をご一緒させていただいています。

▪️雨森さんも安孫子さんも後期高齢者、前期高齢者の私からすると人生の大先輩です。前期後期の違いはありますが、そのような高齢者同士の酒席での話題というと、かなりの確率で健康のことになってしまいます。昨晩は、歩くスピードが以前と比較して遅くなっている…ということが話題になりました。100kmウォーキングの大会に出場したりしていますが、自宅近くの坂道で、高校生に追い抜かされることがあります。普通に歩いているつもりなのですが、女子高生にも追い抜かされることもあります。以前は、私が追い抜いていく側だったのですが…。

▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…

▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…

・健康寿命は、「食事を自分でとれる」「トイレが自分で使える」「お風呂に自分で入れる」など、日常生活ができる期間と言い換えることができる。

・歩かないと、年をとると歩けないことに直結する。

・普段から脚力を鍛えて、生活のなかでつまずいたり転倒したりすることを防ぐことが大切。

・そのような脚力と血管力(=血管年齢:おもに血管の柔軟性や弾力性を示す指標)は深く関係している。

・血管年齢が高い場合には、脚力が弱い=太ももの筋面積が小さい。

・歩行速度の低下が、とくに下肢の動脈硬化の増加と関連している。

▪️なるほどと思う記事でした。このネットの記事の内容は、この新書の序章を要約したもののようですね。amazonで少し目次を眺めてみましたが、おもしろそうです。役にも立ちそうです。ということ『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)を読んでみようと思います。以下は、amazonでのこの新書の紹介です。

「人生100年時代」には、介護が不要な状態を保つ「健康寿命」を延ばすことが人生を楽しむ鍵になる。それには自分でしっかり歩けることが肝要だ。

抗加齢医学研究に長年携わってきた著者は、歩くための力には「脚力」と「血管力」があるという。本書は、百歳まで歩ける人になるために、脚力と血管力を鍛えるエクササイズや、ウォーキング事例を紹介する。

脚力を鍛えるためには、「かかと上げ下げエクササイズ」「片足立ちエクササイズ」「ゆるジャンプ」「座ろうかなスクワット」などがおすすめ。

血管力については、ヒハツ、シナモン、ルイボス茶などを摂って毛細血管を強くすること、ニンニク、ナッツなどを摂ったり、ウォーキングや軽いサイクリング、エアロビクスなどの有酸素運動をしたりして大血管を強くすること、などを推奨している。

ウォーキングについては、著者が考案した「ニコニコ歩き」のほか、「インターバル速歩」「パワーウォーキング」「俳句ウォーキング」などを解説している。

日々の心がけ一つで、いつまでも歩ける人になれる。

弁当と昆布の佃煮

▪️今日も大学に行くことになったので、冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。一応、血糖値のことを考えています。ピーマンの炒めもの、チクワの蒲焼、白いのは小蕪を炊いたん、プチトマト。ご飯は、ロウカット玄米に黒胡麻とふりかけをまぶしたもね、ウインナーと冷凍食品のミンチカツとミニハンバーグ。

▪️今日も大学に行くことになったので、冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。一応、血糖値のことを考えています。ピーマンの炒めもの、チクワの蒲焼、白いのは小蕪を炊いたん、プチトマト。ご飯は、ロウカット玄米に黒胡麻とふりかけをまぶしたもね、ウインナーと冷凍食品のミンチカツとミニハンバーグ。

▪️出勤までに時間があったので、冷蔵庫に置いてあった出汁昆布(鍋で使いました)と冷凍庫に入れてあった山椒で、佃煮も作りました。スーパーで買った安い出汁昆布で、お店で売っているような立派な厚みのある昆布ではないし、砂糖ではなく血糖値を考えて人工甘味料のパルスイートを使っているので、見た目はイマイチかもしれませんが、味はなかなかのものでした。ご飯のお供と言いたいところですが、私は白米は食べられないので、酒の肴かな。

▪️今日は、留年されている学生さんの相談に乗ることになっています。学生さんの方から相談したいとの連絡をくれたので、ホッとしています。無事に卒業してほしいです。

眼科での診察

▪️昨日、定期健康診断の結果を大学で受け取りました。また悪いところが出てきました。今度は眼科で診てもらいなさいと指示が出ました。仕事を終えて帰宅する際、浜大津にある眼科医院で診察を受けることにしました。「まあ、そのうちに」と思ってグズクズしていると、「あの時診察を受けていれば…」なんてことになると嫌だなと思ったのです。また、大学の産業医の方に「受診報告書」を12月24日までに提出するようにとの強い指示が出ています。医師にその報告書を書いてもらい、産業医に提出しなければなりません。

▪️さて、受付時間ギリギリでしたが、なんとか診察していただくことができました。定期健康診断の眼底検査は、左右の眼の眼底の写真を撮るだけですが、昨日は、何台もの機器を使って検査していただきました。視力検査も含んでいました。医師の診察の後にも、念のためもう1回写真を撮りました。結果ですが、右眼の「黄斑上膜」が明らかになりました。この病気になると、物や風景が歪んでみえるらしいのですが、私の場合は今のところそうではないので、すぐに治療する必要はないとの診断になりました。ただ、3ヶ月ごとに経過観察をしましょうということになりました。

▪️加齢に伴い硝子体が網膜から離れていくようなのですが、「黄斑上膜」 って、その際に硝子体の一部が黄斑に残ってしまい、それが膜状になると黄斑上膜になるとのこと。う〜ん、よくわかりませんよね。私もあまりよくわかっていません。これから、しっかり勉強します。ひどくなってくると視力が低下してしまうようです。また歪んで見えるようになります。もし状態がひどくなってくるのであれば、手術ということになるのでしょう。糖尿病と血圧はきちんとコントロールできているので、眼に悪い影響は出ていません。幸いなことに、緑内障の様子も全くないとのことでした。これは安心です。ただし、あと10年もすれば加齢にともない白内障になっていきますよとは言われました。まあ、これは仕方がないですかね。紫外線が目に入らないように、予防のために、冬でもオーバーグラスをかけようかな。

▪️糖尿病についてはクリニックで毎日月1回血液検査をしています。歯科医院は3ヶ月ごとにチェック、それに加えて今度は3ヶ月ごとの眼科医院でのチェックが加わりました。財布の中の診察カードがまた増えてしまいました。歳をとるってこういうことなんですね。いっそのこと、大きな病院で、人間ドッグをしっかり受診しましょうかね。身体のオーバーホールです。

糖尿病、肝臓のこと。

▪️佐野慈紀さんは、元プロ野球選手です。引退後、糖尿病を悪化させて、腕や足の指を切断されました。壊疽です。人工透析にも通われています。そのようなご自身を受け入れて、前向きに生きておられるようです。そして、自ら糖尿病の怖さを伝えようとされているようにも思います。この記事を読みました。

▪️きちんとコントロールすれば、健康な人と同じように生きることができるわけですが、定期的なチェックが大切です。佐野さんは、引退後はフリーランスの野球解説者になったので、プロ野球選手当時のように定期健康診断を受けなくなってしまったようです。私も、忙しさを理由に定期健康診断を受けずにいた2年間で(職場的には大問題ですが)、糖尿病が一気に進行したらしく、立派な糖尿病患者になってしまいました。深く反省しました。血糖値が高めのみなさん。ぜひ、この記事をお読みください。

▪️昨晩のNHK「あしたが変わるトリセツショー」は、「改訂版!「肝臓」のトリセツ」でした。簡単に言えば、血液検査で調べる肝機能の指標ALTの数値が30を超えたら診察を受けるべし、という内容でした。ALTは、肝臓の細胞の死んだ量です。「放っておくと、スカスカになった肝臓を補強しようとコラーゲン線維が出てきて肝臓をしめつけ、肝臓が硬くなる『肝硬変』や、『肝がん』まで進行することが」あるようです。30を超えると炎症を起こしている可能性が高いのだそうです。脂肪肝、ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎などですね。日本肝臓学会は、昨年「奈良宣言2023」を出して、「ALT値が30を超えていた場合、まずかかりつけ医等を受診することを」勧めておられます。

▪️ふーんと思って、自分の過去のALTの数値を調べてみました。驚きました。「以前」は軽く30を超えていました。以前というのは糖尿病と診断される以前のことです。自覚はありませんでしたが、すでに糖尿病予備軍だったのですね。糖尿病と診断された時のALTは41。それから昨年の「びわ100」完歩直後のそALTが38でした。これは身体に負荷がかかったせいでしょう。糖尿病とALTやγGPTといった肝機能の指標と糖尿病は深く関わっています。自覚がなかったことが恐ろしい…。でも糖尿病の治療を始めて、血糖値を下げ、HbA1cも低くコントロールすると、ALT等の肝機能の指標も大幅に改善されました。身体は正直です。

▪️今日は定期健康診断の結果を大学で受け取りました。血糖値は改善されても、また悪いところが出てきました。今度は眼科で診てもらいなさいと指示が出ました。歳をとるってこういうことなんですね。近日中に眼科に行こうと思います。

なかちゃんの退院祝い

オートミールのおにぎり

▪️「なんだこれ?」と思われるかもしれません。これ、オートミール(えん麦)で作ったおにぎりです。私の握り方が上手くないので、「なんだかな〜不味そう…」と思われるかもしれませんが、美味しいです。お腹にドンときます。材料は、オートミール(30g)、木綿豆腐(50g)、小ネギ、カツオ節、味噌。白米のおにぎりと比較すると困りますが、これはこれでとても美味しいと思います。オートミールはGI値(食品が血糖値を上昇させる速度を数値化したもの)が低いのですが、実際のところ血糖値はどう変化するのか、また血糖値を測るセンターを装着して調べてみたいと思います。なんだか、自分の身体を使って実験をしているようなところもありますけどね。これはこれで楽しめています。それはそうと、悲しい出来事がありました。

▪️落語家の桂雀々さんが、「糖尿病からの肝不全」でお亡くなりになりました。まだ64歳。残念です。というか、ショックです。雀々さんが実際に糖尿病とどのように向き合っておられたのかはわかりませんが、一般的には、糖尿病をきちんとコントロールしてHbA1cをきちんと抑えないと、さまざまな病気のリスクが高まります。肝臓もそうですが、心臓や脳にも悪影響を与えます。腎臓透析が必要になるかもしれまれせんし、足を壊疽で切断しなくてはいけなくなるかもしれません。加えて、認知症のリスクも高くなることも勉強しました。厳しいな…。というわけで、私は自分のHbA1cを厳しめにしっかりコントロールしています。

▪️糖尿病と肝臓の病気の関係、こういうことのようです。糖尿病はなかなか自覚症状がないし、肝臓は沈黙の臓器ですから、気をつけないといけません。

糖尿病になると肝臓が悪くなる?糖尿病と肝臓の密接な関係

糖尿病の人は「肝臓病」のリスクが高い 気づかないうちに進行 肝疾患の予防・改善では何が必要?

▪️雀々さんのご冥福をお祈りいたします。

歯の治療

▪️昨日は、近江八幡市のとあるお店で「世界農業遺産・琵琶湖システム」の今後の展開に関して、意見交換をしながら会食をする機会がありました。その前に、近くの歯科で治療を受けていました。若い頃、第二小臼歯の虫歯を治療して、臼歯の一部に金属を入れていたのですが、どうもその小臼歯の一部分が少しだけ欠けていたようで、そこから小さな虫歯ができていたようなのです。3ヶ月に1度、歯科衛生士さんに歯のチェックを受けているのですが、その時に、その小さな虫歯が発見されました。今のところ、27本の歯が揃っています。1本足らないのは生まれつき。そこにはブリッジをかけて義歯が入っています(50年前の治療)。歯のケア、大切ですね。いつまでも自分の歯で食事をしたいです。

▪️治療ですが、レントゲンを撮って、麻酔もして、虫歯をキュイーンキュイーンと削って、削った後に白い詰め物をしてもらいました。なんだろうセメント?!でしょうか。軽い虫歯だったようです。困ったことは麻酔ですね。唇の左下に感覚がなくなってしまいました。まあ、2時間程度なんですが。2時間経過する前に、冒頭の会食が始まりました。味覚はきちんとあったので美味しくいただくことができましたが、麻痺している下唇の内側を食事と一緒に噛んでいることに気がつきました。痛くないので、わからないのです。幸いに、表面の粘膜の部分を痛めただけで済みましたが。

▪️話は変わりますが、昨日の会食では驚くことがありました。冒頭に名刺交換したのですが、とても珍しい苗字の方がいらして、その苗字の方は我が家のご近所さんと同じ苗字だったのです。そのことをお話しすると、「それは弟です」と説明してくださいました。いや、びっくりしました。

糖質制限とオートミールのおにぎり

▪️ダイアベティス(糖尿病)ですが、血糖値をきちんとコントロールしています。HbA1は、毎月クリニックで測定していただいていますが、最近は5.2のあたりです。自分でいうのもなんですが、きちんとコントロールできている自分に安心しています。とはいえ、昔のように白米を食べてみたいなと時々思うことがあります。また、外食で昼食を摂るということになると、まずご飯がしっかりついてきて弱ります。そのような時は、GI値(食品が血糖値を上昇させる速度を数値化したもの)の低いそばに、ワカメや野菜のかき揚げ、そして卵などをトッピングしていただくことにしています。

▪️昨日は、たまたま糖質をカットする炊飯器があるという広告が目に入りました。でも、よくよく調べてみると、消費者庁から景品表示法に基づく「優良誤認」にあたるとして再発防止などを命じる措置命令が企業に出ていたことを知りました。なんだよ、まったく…という感じです。少しは白米が食べられるかなと一瞬思いましたが…。でも、オートミール(えん麦)を使うと良いということを知りました。オートミールはGI値が低く、低糖質で食物繊維が豊富なことから、血糖値の上昇を抑え、インスリン抵抗性を改善する効果があるからです。

▪️いろんな料理があることを知りましたが、気になるのは(えん麦)を米化させる方法です。この前結婚した息子のパートナー(義理の娘)からも、レシピ本を紹介してもらいました。ありがたいですね。書籍でもネットでも山ほどいろんなレシピが公表されていますが、特にYouTubeでは、この「オートミールのおにぎり」の作り方が気に入りました。ちょっと、今晩、作ってみようと思います。今年は特別研究員で自宅で仕事をすることが多いわけですが、来年度は普通の勤務に戻ります。昼食は弁当を持参しているのですが、1限目からの授業もあって、朝、簡単に作れないと困るのですが、このオートミールのおにぎりであれば、週末に作っておいて凍らせておけば良いわけですから、なんとかなりそうです。おかずも作り置きをしておけばなんとかなりますかね。ちょっと研究してみます。

【追記】▪️この動画で紹介されていた「おかか味噌マヨおにぎり」を作ってみました。美味しい!!!!白米とはやはり違いますが、十分に美味しいと思います。もしご関心がありましたら、皆さんもお試しあれ。

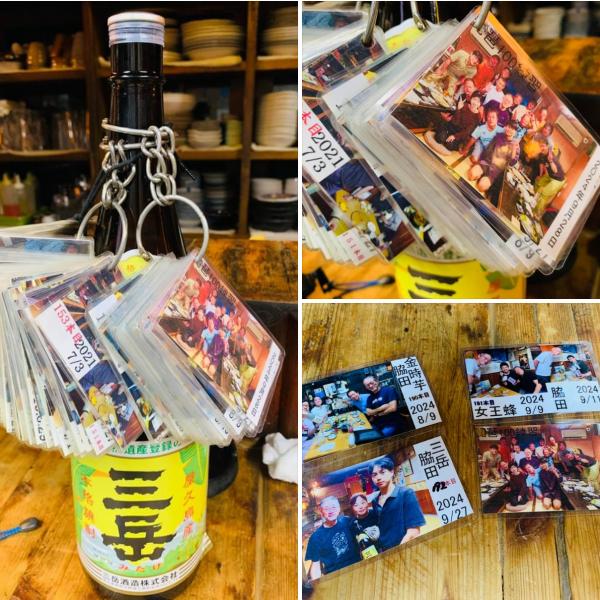

サードプレイスとしての「利やん」

▪️いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」。新しいボトルに、カードが入りました。私の場合は芋焼酎ですが、こちらの「利やん」では、新しい一升瓶が入るたびに一緒に呑んでいる方達、周りにいらっしゃるお客さん達と一緒に写真を撮ります。その写真が、一升瓶の首にぶら下がっていく…そういうシステムになっています。また、お店にお願いをして、キープをし始めてから何本目なのかわかるように本数の数字も入れてもらっています。今は、192本目のようです。

▪️私とお付き合いくださっている皆様、ありがとうございます。引き続き、私の大切なサードプレイス「利やん」での交流、よろしくお願いいたします。「利やん」に初めてきたのは、おそらく1991年から1993年の間だと思います。当時勤務していた滋賀県庁(教育委員会文化施設開設準備室)の上司に連れてきてもらいました。そして2004年に龍谷大学に勤務するようになってからは、しばしば通い始め、今は毎週通っています。キープをする焼酎の本数も192本目になりました。こいつアホやな…と思われるかもしれませんね。いや、ほんまに。でも、いろんな方と出会い、いろんな方と交流することができました。そのようなつながりは、わたしの人生の財産です。

▪️ところで、今日は定期検診の日でした。ショックだったことがあります。身長が縮んでしまったこと。176.5cmだったかな。おじいさんですから、仕方ありませんか。嬉しかったこともあります。医師の診察の際、私のHbA1cの数値が5.2ということに驚き、ほめてもらったことです。医師からは。「表彰したいぐらいです」とまで言っていただきました。私は戌年生まれなので、思い切り尻尾を振ってしまいました(気持ち的にですけど…)。よく呑むわけですが、肝臓の数値は良好です。血糖値を下げる努力をしていると、肝臓の数値も良くなってしまいました。

親戚の通夜と月1の検査

▪️昨日は、親戚の通夜がありました。義理の弟のお母様。89歳。老衰でお亡くなりになりました。ご長寿でした。普段から交流がある親戚ではありませんでしたが、どういうわけか自分の両親の葬儀の時のことを思い出すことになりました。通夜の葬儀場までは、滋賀で働いている甥(義理の弟の息子)の車に乗せてもらい、通夜が行われた大阪に向かいました。甥は、故人の孫にあたります。道中の路線は複雑だったので、本当に助かりました。自分が運転したていたら、相当時間がかかったと思います。甥も、立派な社会人になりました。小さい頃は、伯父さんが(私でずか…)からかって、泣かしてしまうこともあったのですが。その頃から、30年ほど時が経ちました。なんというか、あっという間に人生が過ぎ去ってきたな…、そういう気持ちになります。もちろん、幸せな気持ちと共にです。

▪️今日は、月1回のクリニックに行く日でした。今日の血液検査では、私のHbA1cは「5.3」でした。安定してしっかりコントロールできていることに満足しました。クリニックを出て、薬局で薬を受けとる際に薬剤師さんから、「数値を下げるコツはなんですか? みなさん、数値が下がらないと苦労されています」と言われました。でもコツなんてのはありません。

▪️SGLT2(エスジーエルティーツー)阻害薬をきちんと飲み、野菜、タンパク質、脂質を摂って、糖質をできるかぎり食べないようにする、それだけかと思います。「今日ぐらいええやろ」というのは、私の場合はほとんどありません。もう食事療法の食事が習慣化してしまいました。それでも食事を楽しんでいます。治療の結果、ずいぶん痩せて学生時代と同じ体重になりましたが、そこで痩せるのもストップしました。これで維持していければと思います。

▪️困ったことがあるとすれば、外食、特に昼食時の外食でしょうか。だいたい、お昼のランチは糖質でお腹をふくらませるものばかりですので、私のような者は困ってしまうのです。日本には、糖尿病、糖尿病予備軍の人を合わせて2,000万人おられのだそうです。そういう方達に「優しい」外食産業がもっとあって欲しいなと思います。もうひとつ困ったこと。痩せて、お尻の脂肪がなくなったので、コンサートホールのソフトな椅子に座っても、長く座っているとお尻が少し痛くなってくることでしょうか。これは困りますね。臀部の筋肉をもっと増やせばよいのかもしれませんが…。

▪️今日は、若林義人先生の車に乗せていただき、龍谷大学吹奏楽部のコンサート「Ryukoku Clarinet x Percussion Orchestra 2024」を楽しんできました。今回は、委嘱作品が初演されます。楽しみです。そのことについては、また別途、投稿いたします。トップの写真ですが、通夜に向かう甥の車の中から撮りました。おそらく、高槻市や茨木市の背後にある山々が写っているのだと思います。