豊かな暮らし

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、大津市の仰木で耕作放棄地を農地に復活させ、農家と近隣の地域住民とが協働して有機野菜の栽培に挑戦するプロジェクトに取り組んでいます。一昨日の午前中は農作業の日でした。作業のひとつは、カブを間引くことです。これは小蕪ですが、密集しているとカブの根である、あの白いところが大きくならないのだそうです。ということで間引くのですが、間引いた間引菜はお土産としていただきました。

▪️今日の昼食は、この間引菜をお浸しにして、そして味噌汁も作りました。茹で上がった間引菜、何も味付けをせずにそのまま食べましたが、柔らかくて、優しい味がしっかりあって、とても美味しかったです。「豊かな暮らし」って、こういうことなんだなと思います。この間引菜以外に、シュンギクもいただきました。晩は湯豆腐にして、シュンギクをいただこうと思います。

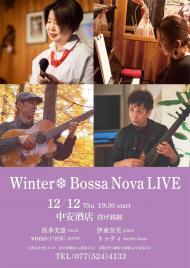

大津の街中でボサノバとジャズ

▪️写真は、大津の街中にある「中安酒店」です。街中の普通の酒屋さんが、お店をライブができるように改装されて営業されています。たくさんの方達が、ここでライブされています。店主さんは、とても音楽好きなんです。それならば、ということなのでしょう。酒屋の隅でお客に酒を飲ませる営業の仕方を「角打ち」と呼びますが、その「角打ち」をライブハウスにしてしまおう…ということのようです。8年前からこのようなスタイルで営業されています。もちろん、昼間は、普通にお酒を売ったり配達したりされておられます。

▪️昨晩は、知り合いの真多美恵さんたちのボサノバのライブでした。真多さんとは、第1回大津ジャズフェスティバルの時に、一緒に実行委員をした時からの知り合いです。2009年のことですね。もう15年前ですね。その時に小さかったお嬢さんは、もう社会人になっておられます。ありきたりの言い方になりますが、時が経つのは早いです。

▪️この「中安酒店」では、たくさんの方達がライブをされます。1年以上先まで、すでに予定が埋まっているのだそうです。人気店ですね。ジャズの世界は、プロとアマチュアの間がグラデーションのように繋がっているということを聞きました。そのような方達が、次々とライブができる場所があるって、とても素晴らしです。昨日は、真多さん以外にも飛び入りで歌ったり演奏したりする方もおられました。こういうのって、クラシックの音楽の世界にはないように思います。

▪️この「中安酒店」から少し離れた浜大津界隈にある「パーンの笛」にも行くことにしました。音楽とお酒の梯子です。ママの神ノ口令子さんお元気でした。喜んでくださいました。この日はライブをやっていました。この界隈では大変有名なギターリストのくまちゃんこと中島公和さんと女性のボーカルの方のライブでした。「パーンの笛」は水曜日以外はライブをやっているようです。

日野町特産「日野菜」使った米焼酎

▪️昨日の朝、長浜市にお住まいの松井賢一さんが、日野菜の香りや味わいのある米焼酎が誕生したことを伝えてくださいました。滋賀県日野町で生産されている日野菜は、「近江日野産日野菜」として地理的表示(GI)保護制度の認証を受けています。松井さんは、滋賀県庁に勤務されていた時に、この認証にかかわってご尽力いただいたとお聞きしています。

▪️今回の焼酎、二股になったり曲がったりして廃棄されることもある規格外の日野菜を、草津市の太田酒造さんが有効活用して米焼酎として商品化されました。こちらの記事によると、「米のもろみを作ったあと、日野菜を根も葉もまるごと加えて2次もろみを作り、その後、蒸留して2週間熟成させ」るのだそうです。「日野菜らしい香りや辛みがある味」とのこと、味わってみたいですね。販売されるところですが、日野町にあるJAの日野営農振興センター、近江八幡市にあるJAの直売所「きてか〜な」なんだそうです。湖西に暮らすわたしからは少し離れたところになります。一般の酒店でも購入できたらいいのですが…。

日野町特産「日野菜」使った焼酎開発 JAグリーン近江 #滋賀NEWSWEB https://t.co/7UviEp7O6B https://t.co/7UviEp7O6B

— NHK大津 (@nhk_otsu) December 6, 2024

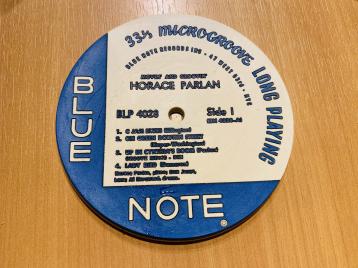

日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化財に

▪️日本酒が、ユネスコの無形文化財に登録される見通しになったようです。素晴らしい。私は、糖質を制限しているので日本酒は飲まない(飲めない)のですが、本当は大好きなんです。本当はね。どこかに残念に思う気持ちもないわけではありませんが、これはどうしようもない。仕方がないですからね。さて、そのような個人的なことは別にして、滋賀県には、たくさんの酒蔵があります。酒どころです。今回の登録をチャンスに、酒蔵の経営、県内で酒米を生産している農家の経営が、少しでも良い方向に向かっていかないかな〜と思っています。

▪️昨晩は、NHKの「クローズアップ現代」を視聴していましたが、海外向けに苦味を減らした日本酒の開発だとか、若い人向けでしょうか、クラフト酒の試みも行われているようですね。日本酒は甘味・うま味・酸味・苦味のバランスが取れていることが大切だと言われています。最後に若干の苦味がお酒のキレを生み出しているように思います。ただ、海外の方には、別の味覚の基準があるのですね。クラフト酒も若い世代の方達の日本酒に対する思い込みを変えてくれるのではないかと思います。美味しい伝統的な日本酒を大切にしながらも、新しいアイデアで需要を増やして欲しいなと思います。もうひとつ。この日本酒を通して、ワインのテロワールのように、その酒が生み出される環境にも関心を向けていただけるとさらに良いなと思います。滋賀県の場合は、それは、FAOに認められた世界農業遺産「琵琶湖システム」ともつながってくるのではないかと思っています。

なかちゃんの退院祝い

今年2回目の「龍谷大学新月会」

▪️昨晩は、龍谷大学に勤務している、関西学院大学・大学院出身の教職員の皆さんで組織している「龍谷大学新月会」の会合(呑み会)でした。お店は、京都駅近くの下京区にある「酒盃 いち膳」さん。会員は20名おられますが、みなさんお忙しいようで8名の参加でした。本当はもう少し多かった(10名)のですが、体調不良等で8名になりました。嬉しいことに、今回は新入会員がおられます。法学部の村上亮先生です。今回はご参加いただけていませんが、経済学部の工藤和也先生にも今回入会していただきました。どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。

▪️「同窓生」ということを意識しながら、勤務する学部や部署を超えて、こうやって大学内で交流できること、とてもありがたいことだと思っています。事務職員の皆さんのばあい、圧倒的に多いのは龍谷大学の出身者ですが、それであれば同窓会を作る必要性はあまりないのかもしれません。おそらくですが。これは個人的な考えでしかありませんが、いろんな「ご縁」を大切にして定期的に交流できるようなネットワークが、自分の周りにたくさんあることって、とても大切なことなんじゃないのかなと思っています。そのような思いから、大学内部の様々な職員親睦のためのグループに所属しています。

▪️しかしながら、最近は「仕事が終わったら、職場の人と交流するのは嫌です、飲み会は嫌です」という方が多くなっているそうです。加えて、若い世代ほど、お酒を飲む人は少なくなっているようにも思います。まあ、交流するのにお酒は必ず必要なわけではありませんけど…。私のような考え方は、どんどん受け入れられなくなっているのでしょうか。とても残念ですけど。

▪️もうひとつ残念なこと。髪の毛、薄くなっていて…。

オートミールのおにぎり

▪️「なんだこれ?」と思われるかもしれません。これ、オートミール(えん麦)で作ったおにぎりです。私の握り方が上手くないので、「なんだかな〜不味そう…」と思われるかもしれませんが、美味しいです。お腹にドンときます。材料は、オートミール(30g)、木綿豆腐(50g)、小ネギ、カツオ節、味噌。白米のおにぎりと比較すると困りますが、これはこれでとても美味しいと思います。オートミールはGI値(食品が血糖値を上昇させる速度を数値化したもの)が低いのですが、実際のところ血糖値はどう変化するのか、また血糖値を測るセンターを装着して調べてみたいと思います。なんだか、自分の身体を使って実験をしているようなところもありますけどね。これはこれで楽しめています。それはそうと、悲しい出来事がありました。

▪️落語家の桂雀々さんが、「糖尿病からの肝不全」でお亡くなりになりました。まだ64歳。残念です。というか、ショックです。雀々さんが実際に糖尿病とどのように向き合っておられたのかはわかりませんが、一般的には、糖尿病をきちんとコントロールしてHbA1cをきちんと抑えないと、さまざまな病気のリスクが高まります。肝臓もそうですが、心臓や脳にも悪影響を与えます。腎臓透析が必要になるかもしれまれせんし、足を壊疽で切断しなくてはいけなくなるかもしれません。加えて、認知症のリスクも高くなることも勉強しました。厳しいな…。というわけで、私は自分のHbA1cを厳しめにしっかりコントロールしています。

▪️糖尿病と肝臓の病気の関係、こういうことのようです。糖尿病はなかなか自覚症状がないし、肝臓は沈黙の臓器ですから、気をつけないといけません。

糖尿病になると肝臓が悪くなる?糖尿病と肝臓の密接な関係

糖尿病の人は「肝臓病」のリスクが高い 気づかないうちに進行 肝疾患の予防・改善では何が必要?

▪️雀々さんのご冥福をお祈りいたします。

糖質制限とオートミールのおにぎり

▪️ダイアベティス(糖尿病)ですが、血糖値をきちんとコントロールしています。HbA1は、毎月クリニックで測定していただいていますが、最近は5.2のあたりです。自分でいうのもなんですが、きちんとコントロールできている自分に安心しています。とはいえ、昔のように白米を食べてみたいなと時々思うことがあります。また、外食で昼食を摂るということになると、まずご飯がしっかりついてきて弱ります。そのような時は、GI値(食品が血糖値を上昇させる速度を数値化したもの)の低いそばに、ワカメや野菜のかき揚げ、そして卵などをトッピングしていただくことにしています。

▪️昨日は、たまたま糖質をカットする炊飯器があるという広告が目に入りました。でも、よくよく調べてみると、消費者庁から景品表示法に基づく「優良誤認」にあたるとして再発防止などを命じる措置命令が企業に出ていたことを知りました。なんだよ、まったく…という感じです。少しは白米が食べられるかなと一瞬思いましたが…。でも、オートミール(えん麦)を使うと良いということを知りました。オートミールはGI値が低く、低糖質で食物繊維が豊富なことから、血糖値の上昇を抑え、インスリン抵抗性を改善する効果があるからです。

▪️いろんな料理があることを知りましたが、気になるのは(えん麦)を米化させる方法です。この前結婚した息子のパートナー(義理の娘)からも、レシピ本を紹介してもらいました。ありがたいですね。書籍でもネットでも山ほどいろんなレシピが公表されていますが、特にYouTubeでは、この「オートミールのおにぎり」の作り方が気に入りました。ちょっと、今晩、作ってみようと思います。今年は特別研究員で自宅で仕事をすることが多いわけですが、来年度は普通の勤務に戻ります。昼食は弁当を持参しているのですが、1限目からの授業もあって、朝、簡単に作れないと困るのですが、このオートミールのおにぎりであれば、週末に作っておいて凍らせておけば良いわけですから、なんとかなりそうです。おかずも作り置きをしておけばなんとかなりますかね。ちょっと研究してみます。

【追記】▪️この動画で紹介されていた「おかか味噌マヨおにぎり」を作ってみました。美味しい!!!!白米とはやはり違いますが、十分に美味しいと思います。もしご関心がありましたら、皆さんもお試しあれ。

プチ同窓会

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でプチ同窓会を開催しました。母校である関西学院大学の同窓生である社会学部教務課職員の小野勝士さんと、農学部教務課職員の泉万祐子さんと一緒でした。泉さんと瀬田キャンパス内でお弁当を購入されている横をたまたま歩いたとき声をかけていただきました。その時に、「小野さんも一緒に飲みに行きましょう」とお誘いをいただき、昨晩、その呑み会が実現することになりました。この3人で呑むのは初めてだと思います。

▪️昨日は、19時から22時過ぎまで。普段、1人で「利やん」に行くときは1時間程度なんですが、3人揃うと話が弾みますね。私は、今年度は特別研究員で最近の職場の状況等が良くわかっていなかったのですが、お2人からいろいろ勉強させていただきました。事務職員の立場からみた本学の状況等についても理解することができました。ありがとうございました。お2人とは、来週も呑みます。来週は、龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者の同窓会「龍谷大学新月会」が京都で開催されます。楽しみが続きます。

若者のどぶろくへの挑戦

▪️NHKの「いいいじゅー!!」という番組を毎回録画しています。録画したものを全てチェックできていないのですが、最近放送されたものは2月21日の再放送分でした。強く惹かれるものがありました。鳥取県西伯郡伯耆町福岡にあるどぶろく会社の新社長にUターンした若者が就任したというお話です。その社長さんである遠藤さとみさんが、Facebookで個人のアカウントをお持ちでそこでも情報発信されていることに気がつきました。ということで、このブログでもシェアさせていただきます。

▪️地域に生まれたまちおこし会社で製造したどぶろくは大変好評だったにもかかわらず、関係者が高齢化したことやコロナ禍で存続の危機に直面しました。そこに登場したのが高橋さとみさん。「地元のいいものがなくなるのは嫌だ」と、事業の継承を決意し、次期社長に名乗りを上げたのだそうです。杜氏は、知人の請川雄哉(うけがわ・ゆうや)さんが引き継ぐことになりました。請川さんは、四国の愛媛県の出身。ということは、Iターンというか、まさに移住です。

▪️番組を拝見していて、「どぶろく」の味や製造をきちんと受け継ぎながらも、同時に、若い世代の皆さんの感性で上手に情報発信されているなと思いました。かっこいいな〜、いきいきとされているな〜と思いました。コスパとかリスクとか、そういうのよりも、「ほってはおけない」と、まず気持ちが強く動いておられるところが素敵だと思いました。「どぶろく」、糖尿病でなければいただくんですけどね〜。どぶろくは糖質が高いので…。まあ、そのことは別にして、こういう元気の良い、気持ちの良い素敵な若者たちが地方で活躍していることって、拝見していてとても幸せな気持ちになります。

【関連情報】

地方が持つ可能性を伝えたい「どぶろく上代」社長に25歳女性が内定

どぶろく上代のインスタグラム

上代の公式サイト

高橋さとみさんのnote