Minamata | Official International Trailer | In Cinemas 2021

■私は映画をあまり見ませんが、それでもジョニー・デップといえば、「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」という娯楽映画をすぐに連想します。そのジョニー・デップが主演する映画「MINAMATA」が公開されることになりました。デップが演じるのは、水俣病の実状を追ったアメリカ人の写真家ユージン・スミスです。

■ユージン・スミス(1918年〜1978年)は、第二次世界大戦中、写真家としてアメリカ軍に従軍し、沖縄戦で日本軍の迫撃弾の爆風により全身を負傷し、左腕と顔面(口蓋)に重傷を負いました。戦争写真家として知られるようになったスミスは、戦後は「LIFE」でもフォトエッセイを連載していたようです。そして、1971年から1974年までの3年間、水俣病患者多発地域であった水俣市月ノ浦に妻と一緒に住み込んで、水俣病患者や被害者運動の写真を撮り続けました。その時の写真は、のちに写真集になります。私もスミス夫妻の写真集の日本語版を所蔵しています。大変貴重な写真集です。ここには、有名な胎児性水俣病の少女を母親が抱いて入浴させている写真「入浴する智子と母」もおさめられています。ジョニー・デップが「MINAMATA」をプロデュースして自ら主演することになったきっかけは、この写真集を見たことにあるようです。どのような映画なのか、大変興味があります。

映画「マルモイ」

■ぜひ観てみたいのですが、時間あるかな。以下は、公式サイトから。

1940年代・京城(日本統治時代の韓国・ソウルの呼称)―

盗みなどで生計をたてていたお調子者のパンス(ユ・へジン)は、ある日、息子の授業料を払うためにジョンファン(ユン・ゲサン)のバッグを盗む。

ジョンファンは親日派の父親を持つ裕福な家庭の息子でしたが、彼は父に秘密で、失われていく朝鮮語(韓国語)を守るために朝鮮語の辞書を作ろうと各地の方言などあらゆることばを集めていました。日本統治下の朝鮮半島では、自分たちの言語から日本語を話すことへ、名前すらも日本式となっていく時代だったのです。

その一方で、パンスはそもそも学校に通ったことがなく、母国語である朝鮮語の読み方や書き方すら知らない。パンスは盗んだバッグをめぐってジョンファンと出会い、そしてジョンファンの辞書作りを通して、自分の話す母国の言葉の大切さを知り・・・・。

女優 原田美枝子が、制作・撮影・編集・監督- 母のために作り上げた短編ドキュメンタリー『女優 原田ヒサ子』予告

女優・原田美枝子が、自ら制作・撮影・編集・監督を手掛け、母のために作り上げた短編ドキュメンタリー『女優 原田ヒサ子』。認知症が進み、まるで我が事のように娘の人生を語りだした、女優・原田美枝子の母、ヒサ子。認知症の人は、自分が一番輝いていた時代に戻ることが多いけれど、自分以外の人の記憶を語るということは珍しいという。

15の時に映画でデビューして以来、女優の仕事を続けてきた原田美枝子。子供の面倒を見てくれたり、美枝子の女優の仕事を支えてきた母ヒサ子は、認知症が進み、ある時体調を崩して入院した病院のベッドで、「私ね、15の時から、女優やってるの」と語り始めたことに驚き、カメラを回し始めたドキュメンタリー。

母の記憶が娘の人生とオーバーラップしていることに驚いた美枝子は、母の人生を振り返り、母の心の中に残されていた夢を叶えようと思い立つ。

15歳から女優として、黒澤明、増村保造、勝新太郎、深作欣二、平山秀幸といった錚々たる映画監督の作品に出演し、45年もの間カメラの前に立ってきた美枝子が、初めてカメラの後ろから母を見つめる。そこに映し出されたのは、娘と一心同体で生きてきたヒサ子の時間。スクリーンを通してそれを共有し、私たちはそれぞれの人生を振り返る。

美枝子の長男の石橋大河(VFXアーティスト)、長女の優河(歌手)、次女の石橋静河(女優)ら孫たちをはじめ、母ヒサ子の映画を作る美枝子の思いに賛同する人々が協力し、90歳の女優デビューとなる撮影のカチンコボードが叩かれた――

2020年3月28日公開

■私と同い年、同級生になる原田美枝子さんが、ご自身のお母様のために制作したドキュメンタリーだそうです。予告編ですが、何か心に沁み込みます。娘と一心同体で生きた…。いろんな家庭、いろんな親子関係があります。

ケン・ローチ

■ネットで、次の記事を読みました。ロンドンはエリート層以外「立ち入り禁止」? 社会的流動性に懸念。イギリスの英慈善団体「サットン・トラスト」の報告書をもとにした、BBCの記事です。相対的にでしょうが、ロンドンと比較して、ロンドン以外の地域では、社会的流動性(貧しい家庭の子どもが中流以上の家庭を築くなど)がより容易だが、ロンドンは家賃の高さが障壁となって、そのような社会的流動性がなく、地方からロンドンに出て「世の中で上に行く」という考えは「神話」になった…というのです。ロンドンに暮らせるのは、もともとロンドンに暮らして経済的に有利な人たち、あるいは地方であっても経済的に恵まれた家庭の出身者だけということになります。家賃が障壁となって、ロンドンで一旗あげようと思っても、それは無理ということになります。ロンドンは、経済的に恵まれない階層の人たちにとって、実質的に立ち入り禁止区域になっているというのです。ゲーテッドシティ…という言葉はないと思いますが、実態としてそのようになっているわけですね。

■次のような指摘も気になりました。自分が今の暮らしができるのも、自分に努力して能力があるからと考えて、もとも恵まれた階層に生まれてきたからだ、その階層も金融によって獲得したものだ…とは思わないわけですね。おそらく階層の違う人たち、ロンドン以外で生活するひとびとに対する「想像力」が希薄化しているのではないかと思うのですが、実際のところはどうでしょうか。

報告書はさらに、過去数十年でロンドンに超富裕層が誕生していると強調。金融によって富を手にしたケースが目立つと指摘している。そうした裕福なエリート層には、「能力主義信仰」を支持しながら自らは特別に有利な立場にいるとは考えない、自覚の欠落がみられると警告している。また、富裕エリート層は「自分と同じような多くの人々に囲まれている」ため、自らを「特別に恵まれている」とは考えないと分析している。

■このBBCの記事をfacebookにシェアしたところ、知人の方が、映画を紹介してくださいました。ケン・ローチというイギリスの映画監督の作品です。映画に疎い私は、この映画監督のことを知りませんでした。YouTubeで調べてみると、彼の作品の予告編がありました。2019年に公開された「わたしは、ダニエル・ブレイク」と、昨年公開された最新作「家族を想うとき」です。「わたしは、ダニエル・ブレイク」に関しては、この映画を紹介したニュースもアップされていました。とても気になりました。実際に見てみたいと思います。

大友克洋の新作『ORBITAL ERA』

◼︎大友克洋といえば、私のような年代の者にとっては、圧倒的な存在感を持った漫画家です。アニメにもなった代表作『AKIRA』、そして『さよならにっぽん』『童夢』等の作品を大切に保管しています。その大友克洋さんに関するニュースが届きました。アメリカ・ロサンゼルスで開催されている「Anime Expo 2019」で、『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトを発表されたようです。アニメ版『AKIRA』(1988年)を補完する「完全版」的な作品になるとのことです。加えて、新作の劇場SFアニメ『ORBITAL ERA』(オービタルエラ)の制作も始まるようです。どのような作品になるのか、楽しみです。また、講談社からは、大友克洋の作品大全集が「OTOMO THE COMPLETE WORKS」として出版されるようです。こちらも、非常に楽しみです。

90年前の京都

■昨日、ネットで偶然に見つけました。「初期のサウンドカメラで撮影されたという1929年の京都の映像」なのだそうです。昭和4年ですね。私が生まれる29年前になります。サウンドカメラとはどのような映写装置なのでしょうね、私にはよくわかりません。それはともかく、当時の京都の皆さんの声が録音されています。着物姿が多いのは当然ですが、日本髪を結った方達が結構おられることに少し驚きました。また、録音からは、下駄や草履の音がたくさん聞こえてきます。

■動画の途中で、少女たちが集まっているシーンがあります。当時の流行歌を歌っています。「君恋し」という流行歌です。戦後、フランク永井によってリバイバルヒットしており、私はそちらのフランク永井の代表曲としては知っていたのですが、昭和初期に20万枚もレコードが売れた曲だとは知りませんでした。面白いと思ったのは、餅の移動販売です。音楽担当の方が、縦に琴を抱えて弾いておられるように見えます。そのほかにも、どこかは私にはわかりませんが、京都の当時の神社仏閣の神事や儀礼の様子が映されています。京都をよく知る人であれば、これがなんであるのか、すぐにわかるんじゃないでしょうか。

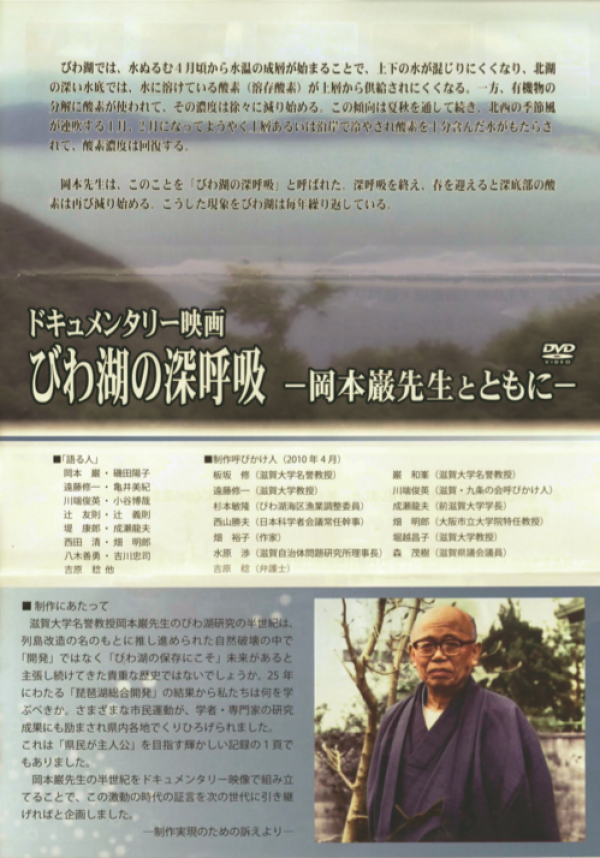

ドュメンタリー映画「びわ湖の深呼吸-岡本巌先生とともに-」

◾️昨日、総合地球環境学研究所で、参加している研究プロジェクトのコアメンバー会議がありました。会議終了後、研究員の池谷透さんが、最近入手されたというDVDを貸してくださいました。ドュメンタリー映画「びわ湖の深呼吸-岡本巌先生とともに-」です。このDVDを紹介した滋賀大学のページからのこのDVDの概要を転載させていただきます。

本学名誉教授の岡本 巌先生(87)の長年にわたるびわ湖研究や環境保全への取り組みをまとめたドキュメンタリー映画「びわ湖の深呼吸—岡本巌先生とともに—」(企画・制作:岡本先生映像記録の会)が完成しました。

岡本先生は、30年間に及ぶびわ湖調査研究により、びわ湖の湖水の交流、水温の変動、河川水の分散、滋賀の気象特性などを次々に解明されました。特に、びわ湖の溶存酸素の挙動についての新しい知見は記憶に新しいところです。いまでは広く使われるようになった「びわ湖の深呼吸」という用語を創作されたのは岡本先生です。緻密で精力的な調査研究を基盤として、先生はびわ湖の環境保全についても熱意を注がれ、行政や市民への啓発活動を積極的に推進されるとともに数多くの貴重な提言をなされました。

この映画は、岡本先生の半世紀に及ぶご研究を振り返るとともに、本学におけるびわ湖研究の重要さを改めて教えてくれるものだと思います。多くの方がこの作品をご覧になり、びわ湖へのご関心を深めていただきたいと願っています。

(https://www.shiga-u.ac.jp/2011/06/13/1452/)

Gabriel’s Oboe

◾️1986年にイギリスで製作された映画『The Mission』の中で演奏された曲『Gabriel’s Oboe(ガブリエルのオーボエ)』です。いろいろ聞いてみましたが、この動画が一番気に入りました。映画はまだ観ていないけど、ストーリーを知って観たいと思いました(ストーリーは、こちらで知ることができます)。この『Gabriel’s Oboe』を作曲したのは、イタリアの作曲家エンニオ・モリコーネです。私が知る限り映画『Nuovo cinema Paradiso(ニュー・シネマ・パラダイス )』の「愛のテーマ」も有名なんですが、そのほかにも、ものすごくたくさんの映画音楽を作曲しているんですね。

◾️トップの動画以外にも、気になった演奏を貼り付けておきます。2番目の動画は、サキソフォンの四重奏。最後は、アン・アキコ・マイヤースの演奏です。心に染みいってきます。私は彼女の演奏が好きです。さて、この『Gabriel’s Oboe』、人によっては「こんなお涙頂戴の甘ったるい曲のどこがいいのか…」と思われるでしょうね。どうも、今はそういう曲を心が求めているようです。