龍谷ミュージアム 秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」

▪️龍谷ミュージアムの秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」の情報です。以下は、この特別展の公式サイトからの転載です。

江戸時代、全国の寺院では、上方や江戸で造られた金色に輝く立派な仏像が、ご本尊として安置されました。一方、小さなお堂や祠、民家の仏壇や神棚などには、その土地の大工さんやお坊さんたちの手による、素朴でユニークな仏像・神像がまつられ、人々に大切に護られてきました。この展覧会では、青森・岩手・秋田の3県に伝わった約130点の仏像・神像をご紹介します。

みちのくの厳しい風土の中、人々の暮らしにそっと寄り添ってきた、やさしく、いとしい仏たちの、魅力あふれる造形をご覧ください。

▪️こちらは、チラシです。クリックしてご覧ください。

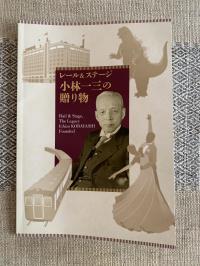

「阪急モダン図鑑」(逸翁美術館・大阪府池田市)

■先週の土曜日、1回生の「社会学入門演習」の現地実習を終えた後、京都に直行しました。私はfacebookで鉄道愛好家の方達のグループに入れていただいていますが、そのグループの重鎮ともいうべきBさんがお住まいの神奈川県から関西にお越しになり、「夕食を一緒に取りませんか」とのお誘いを受けていたからです。Bさんはこの日、大阪の池田市にある逸翁美術館で開催されていた展覧会「阪急モダン図鑑」を観覧してこられたのでした。お話を伺うと大変興味深そうな展覧会でした。しかも、その翌日が最終日というとで、阪急の創始者である小林一三さんのこと、そして阪急電車のことを勉強しに、池田(大阪府池田市)まで行くことにしました。テニスの松岡修造さんの曽祖父が小林一三さんなんですね。知りませんでした。

■館内には、阪急、宝塚歌劇、遊園地や行楽地、そして阪急沿線の住宅開発に関する多数の貴重グラフィックが展示されていました。阪急を中心とした関西の近代化を概観するときに、いずれも貴重なものです。もちろん、それらは撮影厳禁。唯一、撮影が許されていたのは模型でした。左は、阪急西宮北口の線路の模型です。大変マニアックな模型です。私がまだ学生で、母校である関西学院大学に通学していた頃は、今津線と神戸線とは直行していました。「ダイヤモンドクロス」です。懐かしいですね。右は、阪急三宮です。阪神淡路大震災でこの建物は壊れてしまいました。もう現存していません。ビルに開いたアーチ型の出入り口から電車が出入りしていた頃のことを記憶しています。

■この展覧会の図録は発売されていませんでしたが、このようなリーフレットが売られていました。『レール&ステージ 小林一蔵の贈り物』。最初のページにはこう書かれていました。

線路(レール)でつなぐ家と街

電車で出かける百貨店・劇場・映画館…

より良い暮らし、新たな楽しみが広がる舞台(ステージ)へ

私たちの生活には

小林一蔵の贈り物があふれている

■リーフレットでは、小林一三の年代別(年代別 1872-1910、1910-1930、1930-1945、1945-1957)と事業別(阪急電鉄、宝塚歌劇、阪急百貨店、東宝)に整理され大変わかりやすい構成になっていました。私の出身大学・関西学院大学も、小林一三と深い関係にあります。学校法人関西学院による「関西学院事典」では、次のように説明されています。

1918年の大学令発布後、大学設置を目指した関西学院は財政的理由からそれを果たすことができなかったが、高等商業学部教授菊池七郎が実業家河鰭節の助言を受け、関西学院は神戸の都市化によって教育環境が悪化した原田の森を離れ、上ケ原に移転することとなった。

その際、原田の森キャンパスの売却と上ケ原校地の購入に貢献したのが小林であった。

1928年、土地売買契約が結ばれた。

その条件は、原田の森キャンパス(2万6,700坪)・建物の譲渡金320万円、上ケ原校地(7万坪)購入費55万円であった。

その貢献を讃えるため29年の創立40周年記念式典において、関西学院は小林に英文・和文の感謝状とカナダの著名な画家J.W.L.フォスターが描く肖像画(阪急学園池田文庫所蔵)を送った。

阪急沿線への学校誘致は関西学院だけでなく、1933年には神戸女学院が誘致された。

■この日は、逸翁美術館のあと、小林一三記念館を訪れましたが、建物な入ったところに、この解説にある肖像画が飾られていました。ところで、小林一三が作り上げてきたビジネスモデルは、日本の社会に大きな影響を与えてきたと思うのですが、人口減少、都心回帰…といった現在の社会の大きなトレンドの中で、もし小林一三が生きていたら、どういうことを考えるでしょうね。ふと、そのようなことを思いました。

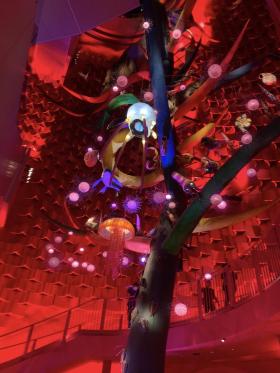

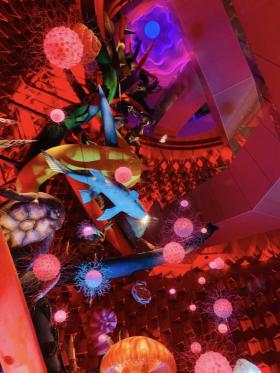

太陽の塔

■昨日は天気が良い日でした。大阪の吹田にある国立民族学博物館で開催されている特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」を観覧することにしました。また、同時に、有名な太陽の塔の中も見学することにしました。内部の見学は、あらかじめネットで予約をしていなくてはいけません。その手続きがなんというか個人的には面倒臭かったのですが、仕方がありません。料金も、ネットで申し込むときにクレジットカードで支払う仕組みになっていました。支払いが終わるとQRコードが配信され、それをスマホで持参して太陽の塔の入り口で提示するのです。また、当日、太陽の塔や国立民族学博物館がある万博公園の入り口で入場券を購入するときは、このことを窓口で申し出て、割り引いてもらうことになっていました。クレジットカードの代金の中に入場料も入っていたからです。

■昨日は天気が良い日でした。大阪の吹田にある国立民族学博物館で開催されている特別展「ラテンアメリカの民衆芸術」を観覧することにしました。また、同時に、有名な太陽の塔の中も見学することにしました。内部の見学は、あらかじめネットで予約をしていなくてはいけません。その手続きがなんというか個人的には面倒臭かったのですが、仕方がありません。料金も、ネットで申し込むときにクレジットカードで支払う仕組みになっていました。支払いが終わるとQRコードが配信され、それをスマホで持参して太陽の塔の入り口で提示するのです。また、当日、太陽の塔や国立民族学博物館がある万博公園の入り口で入場券を購入するときは、このことを窓口で申し出て、割り引いてもらうことになっていました。クレジットカードの代金の中に入場料も入っていたからです。

■私は、小学校6年生の時に、大阪で開催された万国博覧会に行きました。当時は広島市に住んでいましたので、夏休みに大阪の親戚の家に泊めてもらい、2日がかりで万博を楽しみました。楽しみました…と書きましたが、長蛇の列で2時間以上も並ばないと入れないアメリカ館のようなパビリオンには、我が家は行きませんでした。我が家のそのような方針のためか、人気のあったテーマ館、太陽の塔にも入った記憶がありません。たぶん、入っていませんね。残念ですけど。というわけで、今回、53年ぶりに内部を見学することにしたのです。見学して、この太陽の塔をプロデュースした芸術家・岡本太郎さんの太陽の塔に込められた思想を実感することにしたのです。

■太陽の塔には、4つの顔があります。「黄金の顔」・「太陽の顔」・「黒い太陽」、そして「地下の太陽」です。未来を象徴する「黄金の顔」は、太陽の塔の一番上に、塔の真ん中あたりの「太陽の顔」は現在を、その裏側の「黒い太陽」は過去を象徴しているのだそうです。そして、内部見学を始める地下の入り口のあたりには、「地下の太陽」があります。現在のものは複製されたものです。現物は行方不明になっているとのことです。この太陽の塔の解説については、この投稿の最後の動画がわかりやすいかと思います。

■岡本太郎は、この1970年に開催された大阪万博の「人類の進歩と調和」というテーマを前提にこの太陽の塔をデザインしたわけですが、心の底からこのテーマを受け入れていたのでしょうか。予定調和的なこのテーマに対しては、どこかで強く反発していたんではないのか。岡本太郎の思想を振り返ると、そのようにどうしても思えてくるのです。探してみました。すると、こういう記事がありました。「岡本太郎が「太陽の塔」を突き刺した真意」。このままでは全部は読めませんが、冒頭に以下のような文章がありました。

科学技術と資本主義一辺倒で豊かさを追い求めてなんとかなる時代は、そのうち行き詰まるぞ、進歩と調和などといっていて未来が拓ける時代は早晩終わりを告げ、本当に人間が生き生きと輝くにはどうすればいいか、根本から見直さなくてはならない時がくる。そのとき何を信じるか。それは「縄文」だ、今こそ縄文を取り戻すべきなのだ。そのような意味を込めて、岡本太郎は万博の真ん中に、この「縄文の怪物」を突き刺した。

【追記】■このような記事も見つけました。「反時代的なものこそが、世代を超えて生き延びる」。

NHK日曜美術館「死を想(おも)え、生を想(おも)え。 写真家・藤原新也の旅」

■1o月16日のNHK「日曜美術館」で放送されました。写真家の藤原新也さんの回顧展についてです。以下は、番組の紹介です。日曜美術館の公式サイトからの転載です。

写真家・藤原新也。インド・ガンジス川で撮影した、犬が人の遺体を食べる写真は「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」のキャッチコピーと共に、日本の社会に大きな衝撃を与えた。それからおよそ半世紀、藤原は世界各地で「生と死」を写真と自らの言葉で捉え続けてきた。今年故郷北九州で初の回顧展が開かれるにあたり、写真家は「死を想い、生を想う」撮りおろしの旅にでかけた。78歳となった今、藤原新也が見つめるものとは?

■残念ながら16日の放送は見逃してしまいました。再放送を、予約録画します。再放送は、NHKEテレ1、10月23日(日)午後8時〜8時45分までです。

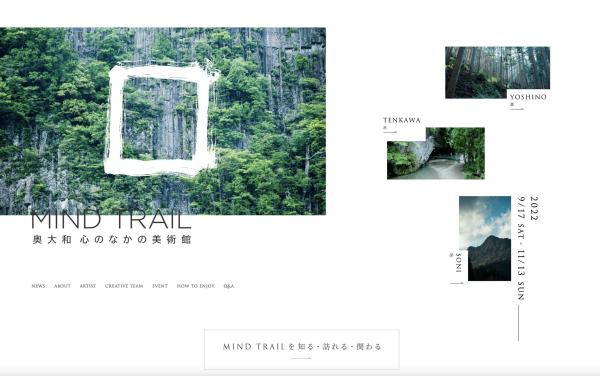

「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞

■2007年に卒業したゼミの卒業生で、吉野町役場に就職した松葉 圭亮くんの投稿をシェアします。松葉くんも関わっている「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞されました。おめでとうございます。こういう地域の企画やイベントも、グッドデザイン賞の対象になっているんですね。知りませんでした。

■詳しくは、こちらの公式サイトからご覧ください。

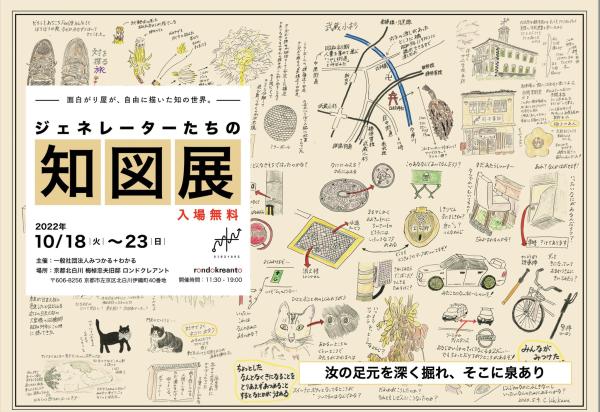

展覧会「ジェネレーターたちの知図展」

■facebookのおともだちである原尻淳一先生から、先生が主催される展覧会「ジェネレーターたちの知図展」のことをご紹介いただきました。原尻先生は、龍谷大学経済学部で「知の技法」・「マーケッティング論」をご担当されていますが、大変ユニークな授業をされています。授業との関係で言えば、今回の展覧会は前者の「知の技法」と関係しているのかなと思います。

■展覧会の場所は、長年に渡って国立民族学博物館の館長をされていた梅棹忠夫さんの旧邸になります。とてもワクワクしますね。場所は、北白川です。少し時間をみつけて足を運ばれると、なにか「はっ!!」とする発見があるかもしれません。私は、楽しみにしています。皆さんも、ぜひ。以下は、展覧会のために開設されたfacbookのページから転載させていただいた、展覧会の概要です。

—————-

2022年10月18日〜23日に京都北白川梅棹忠夫旧邸 ロンドクレアントにて、「ジェネレーターたちの知図展」を開催します。日本全国に点在する仲間たちが日々の生活の中で不思議の種を発見し、それらを観察して記録したノートを「知図」と呼んでいます。その知図の世界を知の巨人であり、民族学のパイオニアであり、知的生産の技術の考案者である梅棹忠夫先生の旧邸宅ギャラリーで開催できることは感極まる喜びです。自分の眼で見たものを大事にする梅棹先生の学びを引き継ぐジェネレーターたちの記録を見にぜひ京都まで足を運んでください。お待ちしております。

—————-

url=https://www.facebook.com/events/770923197550193/

楽香(らっきょ) / バスに乗って

■この動画、ぜひ最後までご覧ください。「おはなし」は さわきょうこ さん、アコーディオンは岩城里江子さんです。さわさんは、なんというか「1人スタジオジブリ」みたいな声色の持ち主です。すごいんです。最初は、私もニコニコしてその声色をお聞きしていたんですが、そのうちに、なんだか、だんだんストーリーが…ええっという展開に。ぜひ、ご覧ください。実際にライブでお聞きして、涙が止まらなくなりました。年寄りだね。困るわ、ほんま。

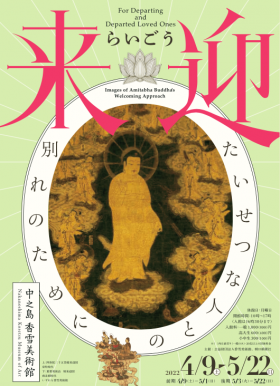

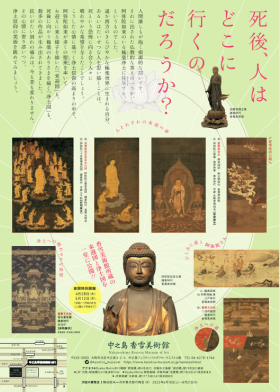

中之島香雪美術館・企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」

■5月22日まで。企画展「来迎―たいせつな人との別れのために―」中之島香雪美術館企画展「来迎 たいせつな人との別れのために」。これはぜひ行かないといけません。以下は概要。

「死後、人はどこに行くのだろうか?」

人間誰しもが抱く根源的な問いです。それに出された仏教的な答えの一つが、阿弥陀如来のいる極楽ごくらく浄土に往生おうじょうする、というものでした。遥か西方のきらびやかな極楽世界に生まれる自分、あるいはたいせつな人を思い描くことは、死という恐怖に向き合う人々に晴れやかな希望を与えたことでしょう。こうした心情に基づく浄土信仰の高まりの中で、阿弥陀如来が多くの聖衆しょうじゅを率いてお迎えに来るのを描いた「来迎図」も、死後に向かう極楽のありさまを描く「浄土図」も、数多の作品が生み出されてきました。抗いがたい別れの痛みは、今も昔も変わりません。その心情に寄り添いつつ、浄土信仰の美術を眺めてみましょう。

■この概要を読むと、この世に残された側の方達が、亡くなった方のことを偲んで…という前提になっているような気がします。これは残された人たちの立場と言い換えることができるかもしれません。ただ、私が知りたいなと思うことは、亡くなる人の立場…になるのでしょうか。死んでしまったら、立場も何も無いじゃないか…とのご意見もあるでしょうね。でも、自分が死んだらどうなるのかを、生きている間に先取りして強いイメージを抱き、何かの実感を持つこと。死を先取りして生きるための作法。うまくいえませんが、この企画展で展示される絵画を通して、人びとは何を考え行動したのか、その辺りのことなのかな。

「シスコ・パラダイス〜塔本シスコの人生“絵日記”〜」

【再視聴は NHKプラス】

本日放送の #日曜美術館 「シスコ・パラダイス〜塔本シスコの人生“絵日記”〜」#NHKプラス なら2月27日(日)までの1週間、いつでも好きなときにPCやスマホから再視聴できます。53歳で握った絵筆、その圧倒的なエネルギーが甦るhttps://t.co/0bxcZDkQvI#Eテレ #見逃し配信

— NHK びじゅつ委員長 (@nhk_bijutsu) February 20, 2022

■よくNHKの日曜美術館を視聴しています。毎週というわけではないのですが、この番組を楽しんでいます。昨日取り上げられていたのは塔本シスコさん(1913年〜2005年)でした。「シスコ・パラダイス〜塔本シスコの人生“絵日記”〜」。私はシスコさんのことを存じ上げませんでしたが、昨日はテレビで紹介される作品には釘付けになりました。現在、熊本市現代美術館で展覧会が開催されていますが、今年の夏には滋賀県立美術館でも開催されるそうです。楽しみです。リンク先の日曜美術館の司会をされている小野正嗣さんのコラム、シスコさんのことがよくわかります。で、なんでシスコなの?ということなんですが、サンフランシスコのシスコなんだそうです。お父さんが、サンフランシスコに憧れておられたからのようです。

【追記】■以下の日程で岐阜と滋賀を巡回すします。

岐阜県美術館 4月23日〜6月26日

滋賀県立美術館 7月9日〜9月4日