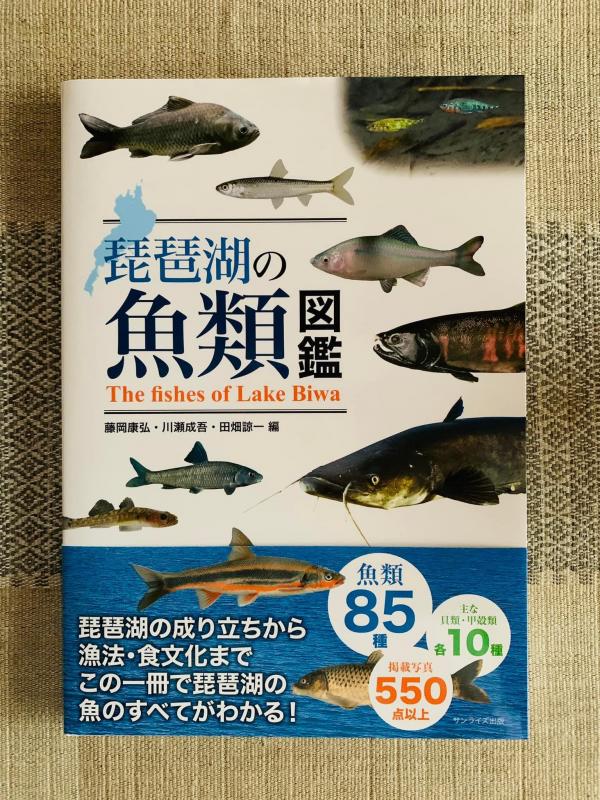

『琵琶湖の魚類図鑑』

▪️最近、こういう図鑑を入手しました。私は、琵琶湖の魚類を研究しているわけではないのですが、一般県民の1人として琵琶湖の魚類のことを気にしています。この図鑑の優れているところは、図鑑の帯にも書いてありますが、「琵琶湖の成り立ちから漁法・食文化までこの一冊で琵琶湖の魚の全てがわかる」ことです。編者の3人の皆さんは、いずれも滋賀県立琵琶湖博物館に勤務されていたか、現在も勤務されてい皆さんです。編者筆頭の藤岡さんは、今から四半世紀ほど前に、琵琶湖博物館に私が勤務している時の同僚の方になります。一緒に、中国長江の漁労に関するロケに出かけました(あの時撮影した動画は、どうやったら拝見できるのでしょうね…。懐かしいです)。

「伊吹山特設サイト」

▪️「伊吹山特設サイト」というネットのサイトができていことを知りました。この特設サイトの中には、「伊吹山植生復元プロジェクト」のページがあり、そこでは「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」解説してあります。また、「山頂・3号目における植生保全について」では、「特定非営利活動法人霊峰伊吹山の会」と「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動が紹介されています。

▪️後者の「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の活動に対しては、「平和堂財団夏原グラント環境保全活動助成事業」から助成が行われています。この助成事業に少し関係していることから、この伊吹山の「南側斜面の崩壊防止・植生回復について」は、強い関心を持っています。地球温暖化により増加したシカの捕獲強化の効果等についても、もう少し詳しく知りたいと思っています。

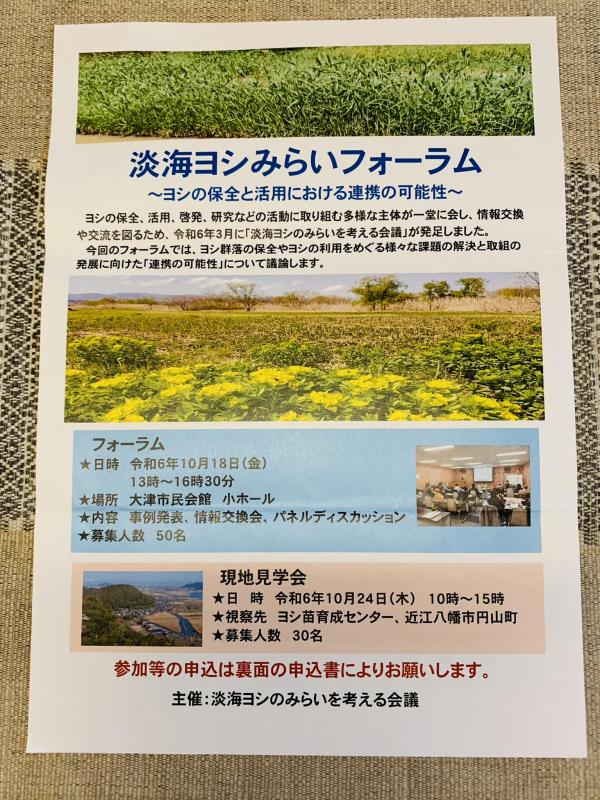

「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」

▪️今月の18日(金)(つまり、「びわ100」の前日)、今年の3月に発足した「淡海ヨシのみらいを考える会議」で、この会議に参加された皆さんと一緒に、「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」を開催します。この会議には、様々な団体や個人が関わっていますが、横のつながりをもっと太くして、ヨシの保全、活用、啓発、研究の相互乗り入れを活発にしながら、「連携の可能性」を高めていくことについて話し合いができればと思っています。

▪️当日は、事例報告、情報交換会、ディスカッションという順番でフォーラムが予定されています。フォーラムでは、コーディネーターを務めることになると思います。24日は、近江八幡市のヨシ群落の現場を会員の皆様と一緒に訪問します。これも楽しみです。そして10月末の30日(水)には「第40会 ヨシ群落保全審議会」(滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)が開催される予定になっています。10月は、琵琶湖のヨシ関連の予定がたくさん入っています。このようなヨシ群落に関わる様々な関係者の関係を強化していくこと、これも滋賀県で取り組む「MLGs」(マザーレイクゴールズ)の推進に資する活動なのではないかと思っています。

伊吹山の鹿の食害と貴重植物の保護活動

▪️長らく、公益財団法人平和堂財団「夏原グラント」の選考委員をしています。もう10年目になります。毎年、夏原グラントが助成をしている環境保全団体の活動からは、多くのことを学ばせていただいています。今年度から助成を受ける「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の高橋滝治郎さんのFacebookへの投稿です。鹿に貴重な植物が食べられないように、地域住民の手でできることをしようと、これまでの化繊のネットではなくて、もっと頑丈な鉄柵で囲むことに取り組んでおられます。助成には上限がありますが、上限いっぱいまで鉄柵を購入する費用に当てられていたと思います。すごく、シンプルで分かりやすく、評価も高い申請でした。こうやって、鉄柵で囲んだエリアを増やしていかれるのだと思います。

▪️伊吹山は、今、鹿の食害で大変な状況になっています。やっと自治体も県境を超えて連携しながら動き始めました。食害の結果として、雨が山肌を抉り、深い谷のようなものがいくつも生まれています。山が崩壊していくかのようです。すでに土砂災害も発生していることから、至急に、土木的な対策を講じる必要があるでしょう。加えて、鹿の捕獲ですね。高橋さんたちは、投稿の冒頭に「深刻な状況だけどわれわれができることを着実に進めます」と書いておられます。力強いお言葉です。

「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というニュース

▪️滋賀県米原市の伊吹地区は7月1日と7月25日の両日、二度に渡り土石流が発生ました。5軒の住宅に土砂が流れ込み大変な状況になりました。このような土石流が発生した原因は、シカによる食害です。上の動画では、「現在600頭あまりが生息していますが、山林などの植物を食べることで土砂がむき出しになり、土や水が流れやすくなって土石流災害が起きたとみられています」と説明しています。

▪️この土石流に関連して、7月27日の「【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉」という投稿を行いました。その中で、この地域にお住まいの知人の方のお話として、以下のように書きました。

当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️当初は、シカの食害により「伊吹山の高いところが裸地化する」、「貴重な植物が消えてしまう」ことを心配されていました。当初は、生態系の問題、あるいは稀少生物の保護問題として捉えておられたのですが、そのような裸地化は降った雨水の速度を遅くすることができず、同時に、地面に染み込む猶予もないままに、雨が土砂と一緒にどんどん流されていくことになったのです。山肌は少しずつ削られていき、少しずつ深い谷間ができてしまいました。その谷間を土砂と雨水は流れていくようになったのです。そしてそのような土砂は麓の集落にまで流れ込むようになってしまったのです。

▪️この動画で、米原市の平尾道雄市長は「(伊吹山が)かつての水を貯える豊かな山林ではなく、まさに水を流す川のように変わってしまった。山の機能が失われることを、私たちは“伊吹山ショック”というふうにとらえています」と言っています。この「伊吹山ショック」というのは大袈裟な表現のように思う方もおられるかもしれませんが、これまで伊吹山の状況を深刻に捉えていなかったということなのかなと思います。少しずつ、困った状況が進行しているのに気が付いていなかった、突然、土砂災害という形で気がついた…そういう意味でのショックなのだと思います。知人が、「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」と語ったことと重ね合わせても、そういうふうに理解できように思います。

▪️10日前のことになりますが、「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というNHKのニュースをネットで視聴しました。もっと早い段階でこういった県境を超えた自治体同士の連携をやっていればなあ…と思うのですが、今の段階で言っても仕方がありませんね。米原市長が「滋賀県と岐阜県が一体となって伊吹山の再生に取り組むスタートラインに立つことができた。専門家の意見を聞きながら、シカをどう効果的に捕獲していくか検討していきたい」といっておられます。検討の先にある実施まで急いでいただきたいなあ思います。今まで、米原市だけで駆除しても岐阜県側からどんどんシカは入ってくるだろう、どうするのかなと思っていましたが、今回は岐阜県の関ケ原町、それに揖斐川町との連携協定です。でも、どうやってシカを捕獲するのでしょうね。

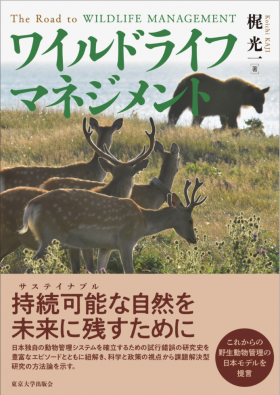

【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。

【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。

庭のシマトネリコの樹にカメムシが…。

▪️我が家の庭には、シンボルツリーのようにシマトネリコの樹が植えてあります。我が家は2階建てなのですが、その屋根の高さと同じくらい大きくなっています。ちょっと剪定の必要を感じています。剪定はともかくです、先日気がついたのです、このシマトネリコの幹にたくさんの緑色をしたカメムシがたくさん集まっているのです。どうして集まっているのか、とても不思議でした。調べみました。

▪️カメムシは、シマトネリコの樹液を吸いに集まっているようなのです。今、我が家の庭でも盛んにセミたちが鳴いていますが、そのセミが樹液を吸うように、カメムシも樹液を餌にしているのです。小さな傷をつけるか、もともとあった傷から樹液を吸っているようなのです。どして、そのようなことかわかったのかと言いますと、カメムシほどではありませんが、ハチもそれなりの数か集まってくるのです。アシナガバチの類ですが、じっと観察していると、カメムシを餌として捕獲しようとしているわけではないのです。九州大学大学院農学研究科・准教授の上野高敏さんのサイトを拝見してよくわかりました。カメムシが樹液を吸っているので、自分たちもおこぼれを頂こうとしているのですね。この記事の中の「カメムシとの関係」をご覧ください。

▪️庭では、農作物も植えています。もし、農作物にカメムシがついていたらすぐに駆除しますが、シマトネリコだとこのまま見守っておこうかなと思っていますが、どうなんでしょうね。これで、シマトネリコが枯れてしまうということはないと思うのですが。

【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉

▪️YouTubeに投稿された関西テレビのニュース動画です。今月の1日に続いて、25日、再び滋賀県米原市伊吹地区に土砂災害が発生しました。この災害にあった地域や隣接する地域に、存じ上げている方達がお住まいです。琵琶湖の環境問題に関する仕事や世界農業遺産の認定に申請作業等で、いろいろお世話になった方達です。その中のお1人と連絡を取りました。その方のお話では、シカの食害により、10年ほど前から伊吹山中腹斜面の緑が少しずつ失われてきました。当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️一番の根本問題は、異常に増加したシカによる食害問題です。上の動画では、土砂災害の専門家として、信州大学農学部の福山泰治郎さんが解説されていました。草があることで、その(雨が流れていくことの)妨げになるので、抵抗になるので、その流れの流速を落とすという役割もありますし、あとは速さが落ちると染み込みやすくなるっていう効果もあるのですが、シカがその草を食べてしまうと雨が土砂と一緒にどんどん流れてしまうわけです。昨年は、伊吹山の登山道でも土砂災害がありました。山道が崩落しました。山の形が変わるほどの大きな出来事でした。それも合わせると、今回で土砂災害は3回目になります。恐ろしいことです。今回連絡を取った方とは、その方のガイドで伊吹山の登山をするはずだったのですが、コロナ禍、そして昨年の登山道の崩壊のために先延ばしになっています。もう登山どころではなくなくなりました。早急に爆発的に増えているシカを駆除する必要があると強く思います。シカが増えることの背景には、気候の温暖化もあると言われています。森林や山をシカから守るというよりも、積極的に捕獲・駆除する必要があると思います。

▪️2016年に発表されたこちらの論文によれば、「ニホンジカ(以下、シカ)の分布域は1978年時点に国土の27.7%(973万ha)でしたが、2003年には47.9%へと1.7倍に増加した」とのことです。過去25年間(1991年~2016年)で「人の居住域が拡大した地域はシカにとって棲みにくい環境になった一方で、積雪期間が減少した地域はシカにとって棲みやすい環境になったことが」明らかになっているようです。過疎と温暖化の進行がシカの分布拡大を促進したのです。こちらのサイトでは、わずか10年で伊吹山の自然が劣化していったことを写真の記録で示しておられます。

▪️下は、毎日放送のニュースです。このニュースでは砂防ダムが埋まったことを原因としていますが、そもそも予想を遥かに上回りスピードで砂防ダムが埋まってしまったのは、シカの食害のせいなのだと思います。「もう再建不可能」と言い切った地元の被災者の方のお話が事態の深刻さを示していると思います。

琵琶湖博物館第32回企画展示「湖底探検II―水中の草原を追う―」

▪️滋賀県立琵琶湖博物館のこの企画展、行きたいなと思っています。高度経済成長期以前、化学肥料がない時代、琵琶湖の特に南湖に生えてくる水草は大切な土壌改良剤や肥料=水草堆肥として使用されていました。この琵琶湖博物館のFacebookへの投稿に写っている道具、水草を引き上げるための藻取り道具なんだそうです。この熊手のような金具で琵琶湖の固定の水草を引っ掛けるのです。奥の方には、棒が見えると思います。これはかなり長いのです。金具に水草を引っ掛けて長い棒で引き上げるのです。それだけ、水草は貴重な資源でした。そのため、藻(水草)取りをめぐって、村々の間で争いになったこともよく知られています(藻取り相論)。

▪️湖岸の近くの地域では、水草を肥料として利用したわけですが、私自身の聞き取りでは、内湖の底泥等も肥料として使用されていました。湖東を流れる愛知川の河口にある栗見出在家という集落があります。この集落は、江戸時代に、愛知川の河口に堆積した土砂をもとにした新田開発で生まれました。しかし、新たに水田ができても肥料分が少ないことから生産性が高くないことがずっと課題となっていました。そこで、近くにあった大きな内湖・大中湖から固定の泥(ゴミと言っていましたが)を掬って持ち帰り、水田に漉き込むことが冬の大切な農作業だったといいます。現在のように外から肥料を持ち込むようなことはできなかったのです。地域にある水草や底泥といった資源を循環的に用いて農業を営んでいたのです。

▪️こちらが、この企画展のチラシです。

野生の水草は一本だけで生えていることはほとんどなく、同じ種類が集まって、あるいは違う種類が集まって草原を形成します。地上の草がそうであるように、背の低い草むらや、背が高く密生した大群落まで、水中にはさまざまな草原が出現します。

企画展示「湖底探検Ⅱ-水中の草原を追う-」では琵琶湖での研究成果を中心に、水中の草原の姿や人との関わり、そして草原を構成する水草たちの生活を紹介します。

▪️企画展は全部で6つの章から構成されているようです。第1章水の中に広がる草原、第2章南湖の水草の大繁茂を追う、第3章増えすぎた水草を刈り取る、第4章昔、水草は貴重な肥料だった、第5章湖沼生態系の中の水草、第6章多様な琵琶湖の水草たち。以下の動画「江戸時代の藻とり(藻刈り)に挑戦! Harvesting water plants from Lake Biwa using a method from the Edo period.」は、第4章と深く関係しているように思います。学芸員の方が、昔の道具を再現して藻取りの実演をされています。この動画の解説も転載しておきます。

「藻採り」と「藻刈り」について

肥料目的の水草採取は、滋賀県の市町村誌や民俗調査資料では「モトリ(藻採り・藻取り)」と呼ばれています。

この例に倣って私も動画の中では「藻採り」といっています。

タイトルには「藻刈り」を併記しています。これは冒頭で紹介した琵琶湖眺望真景図をはじめ、江戸末期に描かれた水草採取の様子を描いた絵が「藻刈図」と呼ばれることに由来します。

また「藻刈」や「藻刈り船」は俳諧の夏の季語としても使われています。

▪️この動画の中でも説明されている「琵琶湖眺望真景図」に関連したものとして、大津市歴史博物館のこちらの記事「企画展 描かれた幕末の琵琶湖 -湖・里・山のなりわい-平成15年5月21日(水)~6月15日(日)」をご覧いただければと思います。この企画展を紹介する記事の中に、「藻を採る農民たち」という解説があります。

▪️会期は、7月20日から11月24日までです。

ボウズハゼ(2)「日本禿頭鯊」

▪️昨日に引き続き、ボウズハゼの投稿です。台湾では、ボウズハゼを「日本禿頭鯊」と書きます。日本の禿頭のハゼという意味のようです。学名については昨日も書きましたが、魚を釣ることがお好きな方のブログを拝見すると、この名前に関して次のように説明されていました。

台湾では「日本禿頭鯊」と書く。

読んで字のごとく「日本のハゲ頭のハゼ」である。

怒ってはいけない。私も最近すっかりうすくなってきてるから気持ちは分かる。

が、台湾の人たちに日本に対する好意や尊敬はあったとしても悪意があるわけではないのだ。

学名と標準和名がいけんのんである。

Sicyopterus japonicus が学名で、Sicyopterus 属をボウズハゼ属と

japonicus の種名が「日本の」ということになるわけですね。

ほんでもって坊主頭が特徴で、それを中国式に書くと禿頭になったということ。

南方系のハゼだから北日本や日本海側の人にはあまりなじみはないだろうけど

東アジア太平洋岸に広く分布していて、

台湾では全域に渡って通し回遊魚の中でもっとも高密度に分布しているそうだ。

▪️この「日本禿頭鯊」、台湾では大変人気があるようです。トップの動画をご覧いただくとわかりますが、一般の方達が手作りのサデ編を持参して、一生懸命この「日本禿頭鯊」を獲っておられる様子がわかります。おそらく、大変美味しいのだと思います。動画の後半では、この「日本禿頭鯊」を使った料理が紹介されています。私は、台湾語も中国語(北京語)もわからないので、意味はよくわかっていないのですが、美味しさについては画像から伝わってきます。動画をいくつか拝見しましたが、このボウズハゲが河川を遡上しているものもありました。吸盤でしっかり岩に張り付き、岩の壁面を登っていました。また、岩についた付着藻類を口を突き出して食べている様子もわかりました。