「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」

▪️今日の午前中、「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」というイベントに参加してきました。この安曇川の河辺林は、綾羽工業さんの敷地内にあります。ただ、人の手が入らず、この河辺林には、ものすごい数の鵜が巣を作っています。巨大なコロニーが生まれているのです。鵜の数が多すぎて、その糞が河辺林の植物に大きなダメージを与えているようです。また、近隣の住宅の皆さんも困っておられるとのことでした。

▪️今日は、このような河辺林の状況を調査をされてきた滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員の方達を中心にプロの方達から、植物や生き物に関しての報告が行われました。糞害でダメージを受けながらも、たくさんの動植物が確認されていました。動植物の報告の後は、河辺林の航空写真を眺めながら、これからどんなふうに整備していくのか、夢を語り合いました。楽しかったです。水辺環境を活かして、木道を設置してはどうかとか、枯れた竹を竹チップにして再利用してみてはどうかとか、いろいろアイデアが出てきました。この河辺林を復活させる活動は、鵜が飛び立った秋からのようです。

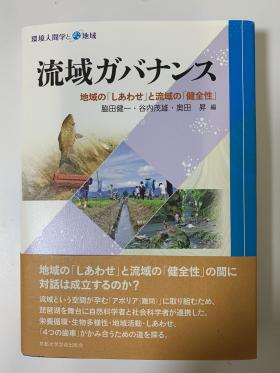

ひさしぶりの『流域ガバナンス』

▪️一昨日、社会学部のFD活動の一環として、自分の仕事の話をしました。ということもあり、ひさしぶりに、この『流域ガバナンス』を取り出してみました。大変な思いをして執筆と編集作業に取り組んだので、いろいろ記憶しているはずと思っていましたが、本の帯や目次をながめて、そして少しページをめくって読んでみると、改めて自分が書いた文章ではありますが、なにか新鮮な気持ちになってしまいました。究極の問題意識は、「流域にどうやって公共圏を生み出していくのか」ということになりますし、そのような問題意識はずっと変わっていないのですが、執筆と編集作業に取り組んでいたときの緊張感とともにやや記憶も薄らいでしまっていたのでしょうね。というわけで新鮮だったのかなと思います。

▪️一昨日、社会学部のFD活動の一環として、自分の仕事の話をしました。ということもあり、ひさしぶりに、この『流域ガバナンス』を取り出してみました。大変な思いをして執筆と編集作業に取り組んだので、いろいろ記憶しているはずと思っていましたが、本の帯や目次をながめて、そして少しページをめくって読んでみると、改めて自分が書いた文章ではありますが、なにか新鮮な気持ちになってしまいました。究極の問題意識は、「流域にどうやって公共圏を生み出していくのか」ということになりますし、そのような問題意識はずっと変わっていないのですが、執筆と編集作業に取り組んでいたときの緊張感とともにやや記憶も薄らいでしまっていたのでしょうね。というわけで新鮮だったのかなと思います。

▪️流域のなかで、ちょっと見えてきた他人の課題を、「他人ごと」ではなくてもう少し引き寄せて「自分ごと」として感じられるようになったらいいな。できたら感じられるだけでなくて、お互いにちょっと協力しあえたらいいな。そして、いつか流域全体のことを一緒に考える時がやってきたらいいな。そのためにはどうしたらいいのかな…。まあ、そんなことを考えながら取り組んだプロジェクトの成果です。

▪️ネガティブケイパビリティ(帚木蓬生)とか、エンパシー(プレイディ・みかこ)とか、ポイエーシス(レヴィ=ストロース)とか。いろいろ書きました。これは、対話を継続させていくための作法。公共圏が創出されていくために必要な条件でもあると思います。対話を継続していくことの重要性、若い頃の私は、「状況の定義の多様性」を維持するというふうに論文に書きました。若い時は、この「状況の定義の多様性」を維持することを、環境保全のための方策が次々と生み出されてくるような「社会的可能性」を担保するためと考えていました。だけど、今は少し考え方が違ってきていると思います。

▪️そのことはともかく、この本のタイトルにある「流域ガバナンス」という考え方は、かなりの部分で、世界農業遺産「琵琶湖システム」と重なりあっているのです。こんなことを書くと不思議に思われるかもしれません。少し前の投稿になりますが、「滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。」という投稿をしました。世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して講演をさせていただいた時の話です。その投稿のなかで、こんなことを書きました。「それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います」。この部分は、まさに流域ガバナンスのことなんです。

たかしま市民協働交流センターの坂下さんからご連絡いただきました。

▪️たかしま市民協働交流センターの坂下靖子さんから、ご連絡をいただきました。人の手が入らず、荒れてしまった安曇川の河畔林を、市民の力で素敵な河畔林にしていく取り組みについて、以前、お話しを少し伺っていました。その活動の報告会が、28日(土)に開催されるとのことです。午後からは、うちの特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加する大きなプロジェクトの集まりがあります。自宅の車が使えれば、午前中なので行けそうな気もしています。検討します。

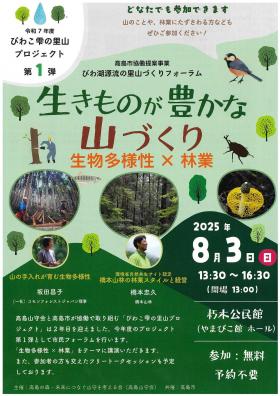

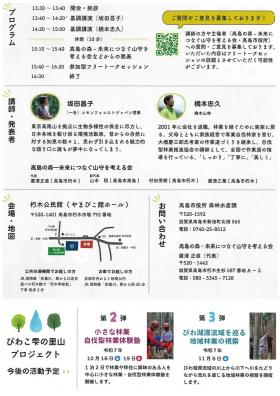

▪️こちらも、たかしま市民協働交流センターの 坂下 靖子さんから教えていただいた情報です。「生きものが豊かな山づくり 生物多様性×林業」というテーマで開催される「びわ湖源流の里山づくりフォーラム」です。主催は、「高島市の森-未来につなぐ山守を考える会」です。一昨年、1回生の「社会学入門演習」で学生の皆さんや私がお世話になった廣清乙葉さんが副代表をされています。朽木の移住者と地元の山主さんがタッグを組んで自伐型林業を推進しようと活動しておられます。こちらも、気になりますね。

▪️このような活動、実は「世界農業遺産」である「琵琶湖システム」とも関係しています。だって、「森・里・湖に育まれる 漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですからね。森を支えるこのような活動があっての「琵琶湖システム」です。「琵琶湖システム」はいろんな活動をつないでいくはずです。世界農業遺産の関係者の皆さんには、こういった山の活動についても、もっと応援していただきたいです。

『風来坊 01<創刊号> 宮本常一 × X ジェネレーターのためのシン・ミヤモト学』

▪️週1回、埼玉県から日帰りで2コマの授業をするために深草キャンバスまで通っておられる 原尻 淳一さんが、一昨日の夕方、研究室までお越しくださいました。原尻さんはとてもユニークな教育をされていて、自分も学生だったら教わりたいな~と思うような授業をされます。時々、授業の様子(板書書)をfacebookにもアップされていますが、とてもシステマティックで、学生さんたちもよく理解できるのではないかと思います。

▪️今回、原尻さんは、わざわざ研究室までお越しくださり、写真のような冊子を届けてくださいました。ありがとうございました。『風来坊 01創刊号』です。創刊号の特集は「宮本常一 × X」です。あの民俗学者の宮本常一。なぜ「× X」(かけるX)は後段のところで説明します。サブタイトルには「ジェネレーターのためのシン・ミヤモト学」とあります。原尻さんは、私が宮本常一に強い関心をもっていることをご存知だからでしょう、お届けくださったのではないかと思います。少し説明します。

▪️創刊号のあとがきを、執筆者のお一人である市川力さんが執筆されています。そこには、こういうことが書いてありました。

宮本常一の研究者でも、民俗学者や郷土史家でもないけれど、宮本常一の著作に強く惹かれた仲間の皆さんが、お互いに「宮本常一のどこに惹かれるるのか」という話になり、それぞれが著作集の1冊を選んで語り合ったそうです。そうするとそれぞれの「常一性」が浮かび上がってきて面白いので、冊子にまとめることにされたのだそうです。

▪️このあたりが、「× X」の部分です。宮本常一を、それぞれがなぜ惹かれるという自分の問題関心とクロスさせておられるわけです。素敵じゃないですか。原尻さんが選ばれた著作集は第50巻の「渋沢敬三」です。「渋沢敬三のチームワークと学問」。文章のなかには、渋沢がアチックミュージアムをどのように運営していたのか、どのように人と接していたのか、そして彼の学問観はどのようなものだったのか、原尻さんの思いをクロスさせながら丁寧に解説されていました。そうか、渋沢敬三は「サーバントリーダーシップ」の人だったのか。宮本常一はそのような渋沢のもとで成長したんですね。今回、拝読させていただき、渋沢敬三が昭和38年、1963年に68歳で東京虎ノ門共済病院で亡くなられたことを知りました。死因は、糖尿病・萎縮腎なのだそうです。ちょっとドキッとします、はい。私は、67歳できちんとコントロールしてはいますが糖尿病だからです。

▪️発行者は、原尻さんも参加されている一般社団法人「みつかる・わかる」。発行書は、横浜にある「珈琲と図書室」さん。みなさん、楽しんでおられますね。すばらしいというか、羨ましいというか。いいな~と思います。こうやって同じ問題関心の方達が集まって交流するって、素敵なことだと思うんですよね。

三浦しをんさんの『舟を編む』

▪️三浦しをんさんの『舟を編む』、知ってはいましたが、手にとって読んだことがありませんでした。今日は、大学でいつもよりも少し遅くまで仕事をして帰宅し、夕食を摂った後、NHKでこの「舟を編む」のドラマが放映されていることを知りました。途中から視て、いいな〜と思いました。原作を読んでみたくなりました。まあ、物理的な時間と心の余裕が生まれてからですけど。

▪️常に生きて変化していく「言葉」と、それを記述する「辞書」との関係。それは、社会と言葉の関係でもありますね。面白いと思います。社会学者は、辞書ってどう捉えているのかな。私の指導教授だった領家穰先生は、よく辞書のことを話していました。広辞苑の言葉の変遷について。そういうことに地味に取り組む人が現れるのを期待されていたのかもしれません。まあ、なかなか学会誌に掲載される論文にはなりそうにない気がしますが。そんなことはどうでも良いと、辞書の研究に没頭される人の登場を領家先生は期待されていたのでしょうね。今から40年前後前のことです。でも、当時の私はわかっていませんでしたね。ちなみに、当時、私はそういう人では全くありませんでした。そういえば、領家先生は、『するとなるの言語学』(池上嘉彦)とか『翻訳語成立事情』(柳父章)についていろいろお話しくださいました。学部生の授業でも話しておられました。でも、受講していた学生にはよく伝わっていなかっただろうなと思います。

「シリーズ 環境社会学講座」全6巻完結!

▪️新泉社さんから出ている「シリーズ 環境社会学講座」全6巻が完結したとのお知らせが届きました。所属している環境社会学会の、私なんかよりもずっとお若い方達を中心に編集・執筆されたシリーズです。私は前期高齢者の年寄りなんですが、第6巻『複雑な問題をどう解決すればよいのか-環境社会学の実践』(宮内泰介・三上直之編)に、「多層的なガバナンスから流域環境問題の解決を考える――琵琶湖流域における協働の試みから」を書かせていただきました。もし図書館等でこのシリーズを見かけられましたら、手に取って目を通していただけると嬉しいです。できれば、拙論についても。このシリーズ、龍谷大学の図書館にも、1・2・3・6巻が入っています。残りの4・5巻も近いうちに入るのではないかと思っています。

淡海環境保全財団の「新たなヨシ群落保全プロジェクト」

▪️先日、淡海環境保全財団の職員の方が、取り組まれている事業の説明をするために、ご来校くださいました。たいしたことはできませんが、こちらの財団の活動のお手伝いをさせていただいています。取り組まれている事業ですが、以下のようなものです。地域ごとのヨシ群落に着目し、その「むかし」と「いま」を明らかにして、「これから」を描くとともに、具体的な整備手法を考え、参加者の皆さんがそれらを共有しながら保全に取り組む「新たなヨシ群落保全プロジェクト」になります。

▪️具体的には、次3つのステージでの活動になります。

第1ステージでは、ワークショップ①を開催し、ヨシ群落の過去・現在を学び、将来の姿を描きます。また、ヨシ群落の整備に使用するヨシ苗の親木を採取します。

第2ステージでは、ワークショップ②を開催し、ヨシ群落の造成方法を考えていきます。そしてヨシ群落の整備に使用するヨシポット苗づくりを行います。

第3ステージでは、刈取や植栽といったヨシ群落の整備を行い、ワークショップ③で、ふりかえり、今後の方向性についての話し合いを行います。

▪️これまで、ヨシ狩のボランティアなどの活動はありました。そのような活動はとても大切なことなのですが、一時的にヨシ群落にかかわるだけで、ヨシ群落の維持管理全体にかかわるわけではありません。今回の新しい事業は、時間をかけてヨシ群落の整備にかかわっていくことになります。このような活動がモデル事業としてうまくいけば、その後は、いわゆる横展開していくことで、行政だけでは維持できない作業、あるいは行政の管轄内ではないヨシ群落の整備が行えるようになるかもしれません。

▪️以上のご説明をいただいた際,第2ステージでヨシポット苗については、自宅や勤務されている会社で丁寧に成長させて、第3ステージのときに再び持ち寄っていただくことはできませんかねとお話ししました。そのほうが、ヨシ群落の課題をより一層「自分事」として感じることができると思ったからです。すると、さっそく「ヨシ苗のホームステイ」というアイデアにして計画に組み込んでくださいました。ご対応、ありがとうございます。淡海環境保全財団の取り組み、期待しています。

情報カード

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

▪️木曜日の1限は、1回生対象の「基礎ゼミナールA」です。今日は、この授業全クラスで使用している共通のテキストの「情報整理」の章の日でした。以下のノート類を使っての情報整理の仕方について学びました。

a)授業ノート b)研究ノート c)文献表 d)読書ノート 精読カード/速読カード

▪️共通テキストでは、かなりマニアックに解説してあります。でも、こういうのって、実際に自分自身で研究に取り組みながらやってみないと、なかなかピンとこないのではないかと思います。この授業で学んだことを、自分なりの形で良いから実際にやってみることが大切なんだと思います。まあ、なかなかそういうわけにもいかないのでしょうが、頑張ってほしいなと思います

▪️私が学生の頃は、こういうスキルが一種のブームのような感じがありました。情報整理は、基本紙ベースですしね。情報カードとか使ってみたりしていました。それと、私が大学院生の頃に、ワープロ専用機からパソコンへとシフトする時代でした。ということで、たとえば読書ノートとか、フィールドワークのデータ等をパソコンを使ってB6の情報カードに打ち出していました。

▪️今日は、若いころの自分のカードを持参して学生の皆さんにみてもらいました。琵琶湖流域での研究に取り組む以前、私は、韓国の地域社会の研究に取り組もうとしていました。韓国語も少し習い初めていました。そのような研究の一環として、韓国の親族組織に関する文献を精読していたのです。バインダーのカードは、その時に作成したものです。黒い箱は、ゴルフ場反対運動の聞き取り調査や資料収集するときに作成したカードが入っています。一番手前のA5判のバインダーですが、研究日誌でした。最初の頁は、1994年8月25日の日付が入っていました。読んでみると、まともなことも書いているのですが、研究会のことで愚痴をこぼしたりしています。

▪️こういうのって、捨てられないのです。なかなか断捨離できないです。困りますね。

仰木での農作業:仰木地域共生協議会

▪️末席の理事を務める「仰木地域共生協議会」の事務局から連絡が入りました。金曜日の午後、急遽、キャベツの収穫をするので人手が欲しいという内容でした。金曜日は午後に授業があり、その後も研究室で仕事をしているので参加できそうになかったのですが、研究室での仕事を後回しにして、農作業の手伝いに伺いました。16時半から18時まで農作業に取り組みました。協議会の圃場には、やはり理事のお1人で、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里のまちづくり協議会の会長さんも見学に来られていました。

▪️私は、キャベツの収穫、そしてコカブの畝で草抜きと間引きを行いました。今日収穫したキャベツと、間引きしたコカブの間引き菜は、明日、仰木にある直売所「わさいな仰木」で販売されることになっています。農薬も化学肥料も一切使っていない、とても美味しい野菜です。「少々虫に食べられているのは、安心・安全・美味ということだ」と理解してくださる方にぜひ召し上がっていただきたいです。

▪️これから、この「仰木地域共生協議会」の活動を通して、環境省が提唱する「地域循環共生圏」の形成につながる活動に展開していけばと思っています。主役は仰木の農家の皆さんと、隣接地の新興住宅地である「仰木の里」の住民の皆さんです。私も「仰木の里」に隣接する小さな新興住宅地の住民ではありますが、特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、お手伝いできればと思っています。写真は、収穫した野菜を洗っているところです。