「さくらバーガー」と「プライベート美術館」

■忙しくなったり、怪我を少ししたりで、また間が空いてしまった。ラン…。ということで、今日は走りました。本当にもう…なさけないよ、自分。

d

■自宅の最寄り駅からスタート。最近は、いつも駅を起点にしています。自宅は奈良西部の丘陵地帯にあるので、南にいくとどんどん下っていきます。下ったあとも、ひたすら南下。有名な唐招提寺や薬師寺の横を走ります。このあたり、とっても気持ちの良い風景なのです。いつもはここで引き返すのですが、今日は、さらに佐保川沿いを大和郡山市の方面に走りました。大和郡山市に入ってすぐ、九条公園で東に進路を変えます。そのままひたすらまっすぐ東へ走りました。このあたりは、もともと農村地域です。古い集落と、新しい住宅地がまだらになった風景をながめながらひたすら東に走ります。

■8kmちょっとのところで、突然iPhone5の電源が落ちました。最近、こういうことがよくあるのです。まだまだたっぷり余裕があったはずなのですが、クラッシュです。当然のことながら、ランの記録をrunmeterというアプリで取っていたのですが、それも途中で終わってしまいました。上の地図は、帰宅してから「キョリ測」というサイトで再度距離を計算しなおしたときのものです。

■さてさて、ランはまだまだ続きます。 辰市、東九条、古市のT字の交差点まで東に進み(といっても、奈良を知らない方はなんのことやら…ですね)、そのあとは北に進路を変えました。奈良公園に向かいます。南紀寺、東紀寺、高畑。奈良公園にはいって、最後は若草山のよくみえる奈良県新公会堂まで走りました。合計14kmを約80分、5:45/km程度かな。穏やかな天気でよかったです。

■走ったご褒美…というわけでもないのですが、遅めの昼食は、いつもの「さくらバーガー」にしました。「さくらバーガー」のお店は、東向北町にあります。近鉄奈良駅を降りて地上に出て南にいくと東向商店街。道路を渡って北側にいくと、東向北町になります。このあたりも含めて、最近の奈良の街には、新しい個性的なお店が増えてきているように思います。商店の新陳代謝が高まり、活気が生まれているという感じでしょうか。奈良の商業といえば、よく言われてきたのが「大仏商法」です。これは、「奈良の大仏に参詣する客が立ち寄るのを待つだけで、進んで客を集める努力をしない奈良商人の消極性」(こちらより引用)のことです。私が奈良に暮らし始めたのは30年近く前のことになりますが、そのころは、本当に奈良の中心市街地は、休日でもあまり人が歩いていませんでした。しかし、少しずつではありますが、奈良に活気が戻りつつあるようにも思います。きちんと確認したわけではありませんが、若い人が、商売を始めるというパターンが以前と比べて増えているのではないでしょうか。奈良には派手さはありません。どちらかといえば、奈良の魅力は燻銀のような魅力です。ちょっと田舎臭いがゆえの魅力でもあります。奈良の時間の流れもゆったりしています。まだまだ奈良には潜在的な魅力があるように思います。そのような奈良の魅力を再評価しつつ、少しずつ奈良の街が変化していけばよいなと思います。

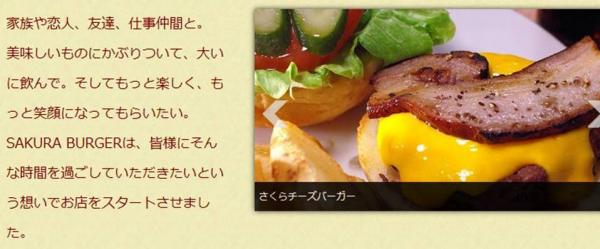

■さてさて、ランのあとは汗で身体が冷えてしまいます。背負ったトレイルラン用のリュックにタオルを入れていたので、それで簡単に汗をふいて、「さくらバーガー」に突入しました(本当は、銭湯にいきたかったのですが…まだ、やっていない)。「さくらバーガー」さんは、私が奈良で一押しの美味しいハンバーガー店です。サイトには、こんな説明が。

パテは歯ごたえ・食べ応えをしっかり残すために、包丁でミンチし手捏ね。溶岩を敷き詰めたグリルで香ばしく焼いています。自家製ベーコンは力強いバーガーに合わせ濃い目の塩味で、「さくらのチップ」で少し強めに燻製。薫りと食べ応えを楽しんでいただけるよう、ざくっと厚切りにして焼き上げています。そして、フレッシュなレタスやトマト、ほど良い酸味のピクルス。それらを「風いろ小麦」さんの協力で作り上げたバンズで挟んでいます。(初代バンズ「ボーノ」さんとは異なる個性がお楽しみいただけます。)味付けは、塩・こしょう・オリジナルのタルタルソース。卓上のケチャップやマスタードでお好みの味に仕上げ「カブッ!」とかぶりついてください。

■ばっちり燻製された自家製ベーコンをはさんだハンバーガー、今日は「チーズバーガー」にしました。そして、マスターの山戸旬人さんとのおしゃべりを楽しみました。今日、山戸さんから教えていただいたのは、奈良県障害者芸術祭「プライベート美術館」のことでした。奈良県障害者芸術祭「HAPPY SPOT NARA」の企画のひとつのようです。じつに素敵な企画なのです。公募により集まったな県内の障害のある人の作品約150点を、まちのなかで楽しむプロジェクトです。まちなかの店舗によびかけ、オーナーが自分の感じるままに作品を選び、お店に展示することになっています。

■「さくらバーガー」さんの店内にも、3点の作品が展示されていました。お店にはいってすぐに、すごく力強いラインが印象的な、カラフルに何かの動物を描いた作品が展示されていました。最初は、「おお、エエ感じや~」と思って、マスターの山戸さんにうかがったところ、それが「プライベート美術館」の作品だったのです。昨年の10月、作品と店舗の「お見合い」があり、山戸さんもご自身が「これがいい!!」というものを3点選ばれたのですが、作品の下には、作品名と選んだマスターの説明が書かれた小さなプレートも貼り付けてありました。障害者のアートを媒介に、お店とお客のコミュニケーションを通して「物語」が生まれるのでしょうね。

■ところで、マスターの山戸さんも走っていることが判明。であれば、「さくらバーガー」を基地にランニングクラブをつくってほしいな~。終わったら、走ったカロリーだけ、超美味しいハンバーガーをいただくのです。どうでしょう、みなさん!! 良い企画でしょう。

【追記】■昔からいわれる「大仏商法」。まだ、どこかにそのような傾向が残っているのでしょうか。「大仏商法」は、基本的に、やって来る観光客にしか目が向いていないということになります。しかも、かつての修学旅行の生徒たちのように、次から次へとやってくるような観光客です。まだ、そのようなかつてのビジネスモデルの残滓がどこかに残っているのであれば、それは捨ててしまったほうがよいと思います。また、観光客だけに目をむけるのではなく、近くに住んでいる市民、たとえば奈良府民とよばれる奈良市西部地域に居住している市民(奈良に居住して大阪に通勤している人たち。大阪の方に眼と意識が向いている)が、まずは行きたくなる街にしていったほうがよいのではないかとも思います。住んでいる市民が(それとはなく)自慢できる・誇りにするそのような街の営みのなかに、外部の観光客を惹きつける「本物」の奈良の新しい魅力が生まれてくるのではないかと思います。そして、そのような新しい魅力と、燻銀のような奈良の魅力、田舎臭いがゆえの奈良の魅力、ゆったりと時間が流れる奈良の魅力とがうまく調和していく…そのような奈良になってほしいなと思います。

若草山-芝・鹿・宗教-

■12年も乗り続けた自宅の車が新車に替わりました。昨日、その新車が我家にやってきました。ということで、新車の走り具合を確かめてみたく、近場を少しドライブをしてみることにしました。目指したのは、若草山です。若草山からは、奈良の街を眺めることができるからです。

■若草山には、若草山の麓から、春日山、そして高円山へと向かう有料ドライブウェイ「奈良奥山ドライブウェイ」を通っていくことになります。くねくねと曲がった道を登っていくと、山頂近くの駐車場にたどり着きます。駐車場から山頂までは歩いてもすぐです。時間は、ちょうど夕日が沈んだ頃でした。ここに来たのは、何年ぶりでしょうか。おそらく、20年以上前、おそらくは25年程前のことではないかと思います。奈良に住んでいても、なかかな若草山に登ることはないのです。

■若草山は芝に覆われています。この芝は、この若草山にしか自生しない固有種だといわれています。昨年、共同通信で配信されたニュースですが、次のように報道されています。

奈良・若草山の芝は固有種 シカ共生でガラパゴス化?

奈良市の若草山で、芝の種子を採取する京都府立桂高校の生徒たち=2011年6月(同校提供)

国の天然記念物「奈良のシカ」が暮らす奈良市の若草山に自生する芝が、DNA鑑定の結果、他の場所では確認例がない固有種であることが京都府立桂高校の調査で分かった。小ぶりだがシカに食べられても次々と葉を出し成長するのが特徴で、シカと共生する独自の進化を遂げた可能性が高い。

指導した片山一平教諭によると、この芝は日本芝の一つである「ノシバ」の一種。若草山の山頂付近に古墳が築かれた4世紀ごろから自生しているとみられる。片山教諭は「千年以上かけた特異な進化の過程はまるでガラパゴスだ。砂漠化したモンゴルの草原のような場所の緑化につなげたい」と話している。

■この芝が固有種で、この若草にしか自生しないこと。そして、鹿の存在を前提にしていること。私には自然科学的なことはわかりませんが、事実だとすれば、これはとっても面白いことだと思います。記事には出てきませんが、奈良の鹿は特殊な存在です。古来より春日大社の神使とされています。春日大社が創建されるさい、茨城県にある鹿島神宮の祭神・武甕槌命が神鹿に乗ってやってきたと伝えられています。宗教的な存在でもあり、人びとは、この鹿を大切に扱ってきました。であれば、鹿と芝の共生には、このような古来より続く宗教や信仰の存在も同時に関連づけて考えられるべきだと思うのです。もし、宗教的なバリアがかかっておらず、他の地域のように鹿が狩猟の対象になっていたのであれば、おそらくは、若草山はまったく異なる植生の山になっていたことでしょう。若草山は、比較的シンプルながら、長い歴史のなかで生態系と文化が複合化してできあがったシステム(生態学者の川那部浩哉がいう「生命文化複合体」)として捉えることができるのです。

■さて、それはともかく…です。山頂からの風景を写真でご覧ください。すばらしい風景です。ここは、「新日本三大夜景」のひとつにも選ばれています。もう少し暗くなるまでまてば、その美しい景色を眺めることができたのかもしれませんが、山頂はけっこう強い風が吹いており、10分程はいましたが、寒さにまけて退散することになりました。

2012年最後のご挨拶

■「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」にお越しの皆さま。大晦日のこの日、「2012年最後のご挨拶」をさせていただきます。

■「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」にお越しの皆さま。大晦日のこの日、「2012年最後のご挨拶」をさせていただきます。

■今年の7月25日に、このホームページを開設しました。ホームページとはいっても、トップページ上部のメニューバーの部分だけで、そのほとんどは「ブログ」です。身辺の出来事をお知らせすることが基本となっています。以前にも、ホームページを立ち上げていたのですが、2008年頃から塩漬け状態になっていました。これではいけないと、コミュニティマネジメント学科の教員・笠井賢紀先生のご指導のもと、flatpressを使って自分のホームページ「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」をリニューアルしました。笠井先生、本当にありがとうございました。なんとか、それなりの情報発信ができるようになりました。

■2012年、いろいろありました。ありすぎて、ここでは簡単に書くことができません。ゼミ、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の活動、「大津エンパワねっと」、その他の地域貢献活動、社会学研究科長としての仕事、そして今年の夏から取り組み始めたランニング(マラソン)…。目一杯頑張ってきました。ここまで頑張ることができたのも、学内の関係者の皆さま、地域の皆さまのご支援があってのことです。心から感謝いたします。

■今年は珍しく12月28日に(無理やり)仕事を終えることができました。残りの3日間は、ふだん怠けている家の用事(年末ですから大掃除になりますが…)に一生懸命取り組みました。妻や、帰省してきた娘や息子とも楽しい時間を過ごしています。こういった、「当たり前の時間」をきちんと持つことが大切だなと改めて思いました。リフレッシュしています。

■とはいえ、ゼミ4年生の卒業論文の原稿がドッと送られてきており、これから原稿のチェックをしなくてはいけません。ゼミ生たちには、「私の正月を返してくれ!!」と声を大にして叫びたいのですが、仕方がありません…。来年度は、もっと早くに卒論指導を終えるように、卒論指導の仕組みを大きく変える予定です(3年生の皆さん、ご覚悟を)。また、この5年程、学生の指導や地域貢献にかなりのエネルギーと時間を投入してきましたが、少し自分自身に充電をする時間が必要になってきました。来年は、長期的な視点にたって、自分自身への充電も心が得けるようにしたいと思っています。

■写真は、昨年、奈良の街で除夜の鐘を撮影したものです。今年も、例年通り家族と一緒に奈良の街に初詣に出かけようと思っていましたが、妻は体調不良、子どもたちもそれぞれの世界があるようで、少し気持がくじけてしまい、今年は大晦日夜遅くからの初詣をやめておくことにしました。そのかわり、今日は早く就寝して、明日の朝は、ひさしぶりにジョギングをしたいと思います。11月23日の「福知山マラソン」(フルマラソン)の30km直前で涙の肉離れ…、それ以降、完全に筋肉が修復するまで練習を我慢してきましたが、やっと走れるかなという程度までに回復しました。まだ、完全に回復したわけではないでしょうが、3月の「京都マラソン」に向けて頑張って練習に取り組まねばなりません。ということで、明日、元旦から、練習を開始することにします。

■皆さま、どうぞ良い年をお迎えください。