「全日本吹奏楽コンクール・大学の部」の結果

本日、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館にて開催されました第73回全日本吹奏楽コンクールにて、龍谷大学は金賞を受賞いたしました。

ご声援いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

部員一同、より一層精進して参りますので、今後とも龍谷大学吹奏楽部をよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/rCPpuUBaaH— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) October 25, 2025

▪️龍谷大学吹奏楽部、昨日の全日本吹奏楽コンクールで、金賞を受賞しました‼️応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。龍谷大学吹奏楽部は、今回で6回連続金賞受賞です。私が部長を務めることになった2019年(2020年はコロナで中止)、2021年、2022年、2023年、2024年、そして2025年、6年連続です。2023年までは部長を務めたので、その頃は、本番前に、コンクールが開催されるホールの比較的近くの別のホールを借りて行う練習(ホール練習)にも参加して練習の様子を見学してきました。いつも思いましたが、最後の集中力は素晴らしいものがありした。昨年は、北海道でコンクールが開催されましたが、実際に演奏を聴かせていただきました。今年は、京都から応援をしました。一つ前の投稿にも書きましたが、中平了悟さんのご法話を聴聞させていただいていたので、オンラインも聴くことができませんでした。でも、今や部長ではないので、こうやって少し距離を保って応援することが良いのかなとも思っています。

▪️関西から出場したのは、龍谷大学と立命館大学でした。昨年同様、両校とも金賞受賞と思っていましたが、結果は違っていました。また、福岡県の2大学が金賞を受賞したことを、私としては素晴らしいことだなと思っています。大学の部に、新しい動きや流れが生まれてきているのかもしれませんね。今年は、金賞が6校、銀賞が3校、銅賞が6校でした。金賞が多い年になりました。審査員の先生方の評価に、広がりがあったのかもしれません。それはともかく、金賞同士の細かな評価についても教えてもらいました。龍谷大学吹奏楽部、立派な成績でした。絶対に金賞を受賞すると信じてはいましたが、はっきり結果が出て、安心しました。指揮をされた音楽監督の若林義人先生、ありがとうございました。お疲れ様でした。若林先生は、明日も市民バンドである大津シンフォニックバンドの指揮をされると聞いています。本当にお疲れ様です。

▪️金賞受賞の結果を、仲良しの龍谷大学吹奏楽部のOB・OGのお二人と知ることができました。京都駅近くの居酒屋で祝杯をあげました。写真は、若林監督に送ったお祝いの動画メッセージをスクショしたものです。お2人とは、音楽以外にも、仏教のお話などすることができました。私がアイデアとして持っている「マイ坊主」のことも聞いてもらいました。すごく反応していただけたので、とても嬉しかったです。

お西さんの土曜法話|本願寺聞法会館総会所

▪️呑み友達の中平了悟さん(文学部教員/真宗学・実践真宗学)が、明日、本願寺聞法会館総会所で「「価値」や「意味」はどこから来たのか~道ありと信ず、得者を信ず~」という法話をされます。価値や意味、まるで社会学者のようですが、そうではありません。サブタイトルの意味は、「理屈や教義として『道』を信じるだけでなく、その道を歩んで悟りを得た『人』がいることも信じなければ、本当の意味で教えを信じたことにはならない」ということのようなのですが(素人の勉強程度で申し訳ないです)、明日、中平さんの法話をお聞かせいただき勉強したいと思います。17時からです。ライブ配信もあります。

【追記】▪️中平さんのご法話を聴聞させていただきました。ありがとうございました。心に染み入るお話でした。ご法話の理解、「理屈や教義として『道』を信じるだけでなく、その道を歩んで悟りを得た『人』がいることも信じなければ、本当の意味で教えを信じたことにはならない」というのは間違ってはいませんでしたが、改めて中平さんからお話いただくこと、心に染み入りました。関西の人気番組「探偵!ナイトスクープ」のお話も交えながらのご法話でした。うっかり、つーっと涙が流れてしまいました。当日、雨が降っていたこともあり、ご聴聞に訪れておられた方は10数人と少なめでしたが、ご法話の途中、突然、「南無阿弥陀仏」という男性の声が響きました。なんというか、ご法話が心に染み入る時に、詠嘆として身体の中から自然に「南無阿弥陀仏」というお念仏が溢れてきたような感じなのかなと思いました。そして、六波羅蜜寺に伝える空也上人像を思い浮かべました。

3月のような暖かさ…諸々

【ウォーキング】

▪️家で仕事をしているとほとんど歩かないことになるので、少しウォーキングをしてきました。いつもの公園から琵琶湖の北湖を眺めると、今日は薄ぼんやり伊吹山が見えました。もっと気温が低ければクリアに見えるのですが、急に3月のような気温になってきて景色はぼやけています。こんなに気温が高いと、琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)はどうなるのでしょう。心配ですね。

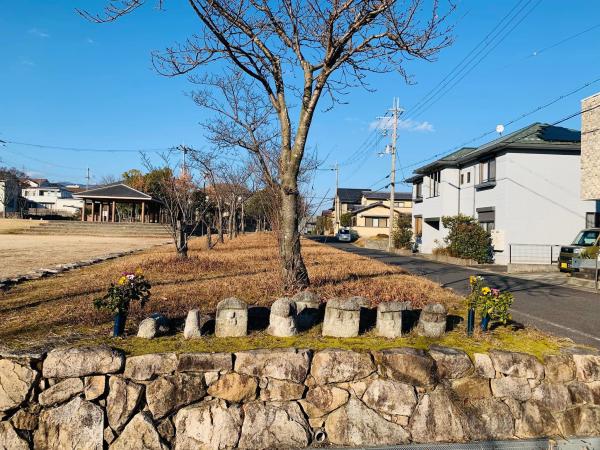

▪️ウォーキングの途中で、公園の端にお地蔵さんや同祖神が祀ってあることに気がつきました。何度もこのあたりは歩いていても、気がついていませんでした。きちんとお花も添えてあります。どなたかが、お世話をされているのでしょうね。もともと、このあたりは里山と農地でした。そこを新興住宅地を造成したのです。これは想像ですが、元々祀っていたものか、工事で見つかったものをここに集めているのではないかと思います。たしか、地蔵盆はやっていませんね。このあたりは小学生以下の年齢の子どもたちがたくさんいるので、よろこぶだろうな。もっとも、私自身は子どもの頃九州にいたので、地蔵盆の経験はありません。先日、「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の相談会で、この地蔵盆のことと関連して学生さんと話をすることがありました。この地蔵盆、まちづくりに関連して大切な行事なのではないかと思います。

【鬼門について】

▪️話は変わります。「鬼門」について「あっ」と思ったことがあります。鬼門とは、北東の方角で、鬼が出入りする方角なのだそうですね。災いがやってくる方角なのだそうです。そのためなのか、どうかよくわかりませんが、京都の御所の北東には比叡山延暦寺があります。最澄が鬼門封じのためにこの場所を選んで延暦寺を建立したのか、たまたまなのか。どうなんでしょうね。知識がなくてよくわかりません。

▪️まあ、それはともかくです。地図で京都の御所から北東方面に確かに比叡山延暦寺があります。地図に定規を当てるとよくわかります。で、今日、気がついたのです。御所の北東に延暦寺があって、延暦寺の北東に我が家があることに。京の都の鬼門の方角に暮らしているのです。というか、延暦寺が鬼の侵入を防いでいるとしたら、我が家のあたりは鬼がたくさんいはる場所なのかな。いや、だからどうなんや…って話ではありますし、私が鬼門のことを気にしているわけでもないのですが。

【イサザ豆】

【イサザ豆】

▪️またまた、話は変わります。先日、沖島で作ったイサザ豆をいただきました。この季節、琵琶湖の固有種であるイサザの漁は最盛期のはずです。このイサザ豆は砂糖を使っているので、持病のため一度にたくさんは食べられませんが、ビール(無糖)のあてとして楽しんでいます。本当は、イサザの吸い物とか味わってみたいのですが、どこにでも売っているわけではありませんので。なかなか難しいです。早めに夕飯の買い物に行き、お相撲初場所を「ビール(無糖)&イサザ豆」で観戦しています。

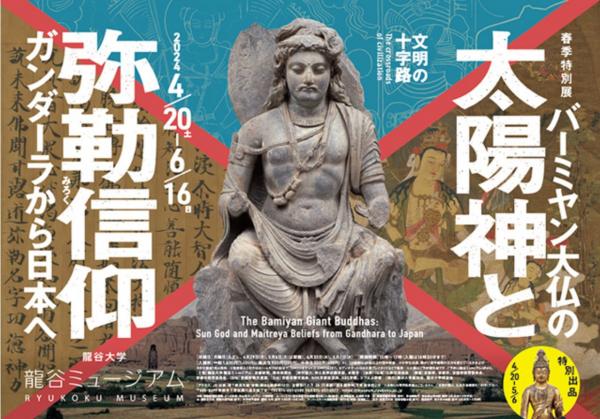

「龍谷ミュージアム」と「京都国立博物館」

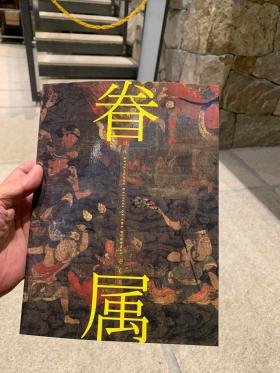

▪️今日は、龍谷ミュージアムの秋季特別展「眷属」を観覧しました。会期は今日までだったんです。なんとか間に合いました。ちなみに「眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のこと」です。普段、仏教美術を鑑賞する際も、あまり気にしていない「眷属」の役割や意味がよくわかりました。もちろん、図録も購入しました。今回は、仏教等を知らない私のような者にも、よく理解できる展示でした。

▪️今日は、龍谷ミュージアムの秋季特別展「眷属」を観覧しました。会期は今日までだったんです。なんとか間に合いました。ちなみに「眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のこと」です。普段、仏教美術を鑑賞する際も、あまり気にしていない「眷属」の役割や意味がよくわかりました。もちろん、図録も購入しました。今回は、仏教等を知らない私のような者にも、よく理解できる展示でした。

▪️ところで、龍谷ミュージアムに来た時に、毎回思うことがあります。私は、必ず音声解説のレシーバーを借りて(有料)展示を観覧するようにしています。知識がない私には、解説してもらわないとよく鑑賞できないからです。でも、そのような音声解説を使わなくても、スコープ(単眼教)で丁寧に詳細を確認されている方がいらっしゃいます。また、一生懸命メモを取っている方達もいます。年齢も、まだお若い方だったりします。ひょっとして、仏教に関する研究をされているのかもしれません。

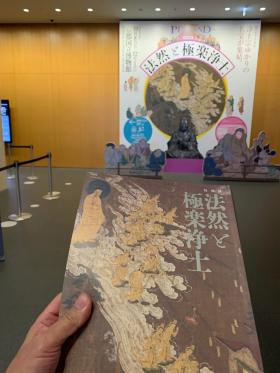

▪️龍谷ミュージアムのあとは、七条通りを東に向かって歩き、京都国立博物館に向かいました。その途中、偶然なんですが、龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科におられた加藤剛先生にお会いすることができました。嬉しかったです。また、「呑み会」をすることをお約束して、京博に向かいました。京都国立博物館では「法然と極楽浄土」が開催されています。国宝も含めてたくさんの仏教美術を堪能しました。

▪️強く印象に残っているのは、臨終の際の来迎図。法然の臨終の際、浄土から阿弥陀様を中心にたくさんの菩薩様たちが雲に乗って降りてくる様子を描いているのですが、阿弥陀如来から法然に向かって強い光、ビームが放たれているのですね。前期高齢者ですが、昭和の少年だった時があるので、これはビームと言いたいです。自分が死ぬ時も、お迎えに来ていただけるかな。知り合いの歴史学者が、「映画『ゴースト』の最後の方で、天国からの光に導かれて昇天するシーンがありますが、あれ来迎図のビームと同じなんですよね〜」と言っておられました。法然も、「あっ、阿弥陀様がお浄土へ導いてくださる」と思ったのでしょうね。

▪️強く印象に残っているのは、臨終の際の来迎図。法然の臨終の際、浄土から阿弥陀様を中心にたくさんの菩薩様たちが雲に乗って降りてくる様子を描いているのですが、阿弥陀如来から法然に向かって強い光、ビームが放たれているのですね。前期高齢者ですが、昭和の少年だった時があるので、これはビームと言いたいです。自分が死ぬ時も、お迎えに来ていただけるかな。知り合いの歴史学者が、「映画『ゴースト』の最後の方で、天国からの光に導かれて昇天するシーンがありますが、あれ来迎図のビームと同じなんですよね〜」と言っておられました。法然も、「あっ、阿弥陀様がお浄土へ導いてくださる」と思ったのでしょうね。

▪️ところで、こういう来迎図がたくさん描かれたのは、当時の人びとが死を迎える瞬間に強い関心を持っていたからでしょうか。末法の世、厭離穢土欣求浄土。今、世界の状況を見ていると、かつての人びとの気持ちが理解できるような気がします。

▪️もうひとつ。「七箇条制誡」(しちかじょうせいかい)の実物を拝見しました。法然が門弟たちに自戒をうながすため、阿弥陀如来異界の仏・菩薩を謗ることなど、やめなければならないこと7ケ条を描いたものです。最後には門弟たちが署名をしています。法然の弟子であった若い頃の親鸞=綽空(しゃくくう)の名前もありました。ふと思いました。浄土宗の中で親鸞はどのように語られてきているのでしょうか。またどのように位置付けられているのでしょうか。仏教の専門家にお尋ねしてみたいです。

「法然と極楽浄土」「眷属」

龍谷ミュージアム秋季特別展「眷属」

▪️9月21日から11月24日まで、龍谷ミュージアムで秋季特別展「眷属」が開催されます。以下は、公式サイトから転載。

眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のことです。仏教美術では主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っています。

龍谷ミュージアムで昨年度開催した特集展示「眷属―ほとけにしたがう仲間たち―」が、この秋、特別展としてパワーアップし、各地から約80件の作品が集います。

仏教美術における名脇役ともいえる眷属の個性豊かな姿をご覧ください。

▪️龍谷大学の学生の皆さん、瀬田キャンパスの皆さんも、ぜひ足を運んでみてください。観覧料は無料です。

龍谷ミュージアム

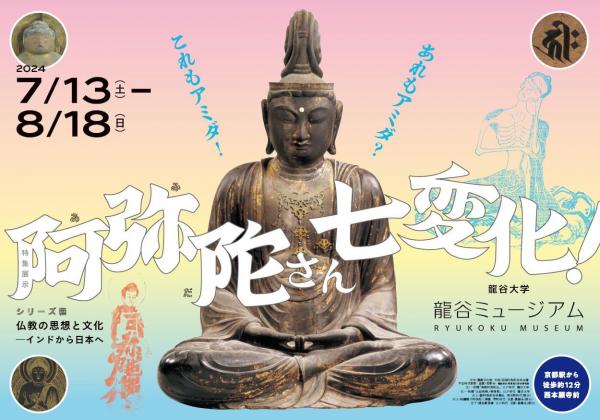

▪️昨日は、龍谷ミュージアムに出かけました。シリーズ展「仏教の思想と文化-インドから日本へ」と特集展示「阿弥陀さん七変化!」を観覧。特集展示は今日までです。龍谷ミュージアムについては、こちらの動画でその概要が紹介されています。

▪️「龍谷大学関係者」は龍谷ミュージアムで開催するすべての展覧会を無料で観覧できます。「龍谷大学関係者」とは、龍谷大学学生(科目等履修生を含む)、龍谷大学学生保護者(親和会員)とその同伴者1名、龍谷大学卒業生(校友会員)とその同伴者1名、龍谷大学教職員(非常勤講師、アシスタントスタッフ職員を含む)、龍谷大学退職者(専任教職員・特別任用教員)、浄土真宗本願寺派の宗会議員、学校法人龍谷大学理事・監事・評議員の皆さんです。このことを学生の皆さんは、ご存知でしょうか。おそらく文学部のある大宮キャンパスの皆さんは龍谷ミュージアムに行かれているとは思いますが、私の勤務する社会学部は滋賀県大津市の瀬田にキャンパスがあるため、よほど仏教に関心がなければ、行くことはないのかもしれません。もったいないことだと思います。

龍谷ミュージアム「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-特集展示:阿弥陀さん七変化!」

▪️龍谷ミュージアムて、シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-特集展示:阿弥陀さん七変化!」が開催されます。阿弥陀仏ではなくて、あえて「阿弥陀さん」としているところに注目しています。この展覧会の概要ですが、龍谷ミュージアムの公式サイトからの転載です。

阿弥陀如来は西方にある極楽 浄土の教主で、浄土教の広がりとともにアジア各地で信仰されました。日本でも浄土真宗をはじめ様々な宗派で大切にされ、阿弥陀さんの姿をかたどった彫像や絵像、あるいは名号が、お寺やお堂の本尊として安置されてきました。

その一方、阿弥陀さんは多面的な信仰体系や教義のなかで、実にバラエティ豊かに姿を変える仏でもあります。本特集では、滋賀県東近江市・梵釈寺の宝冠阿弥陀如来坐像(重要文化財、平安時代前期)をはじめ、多彩に変身する阿弥陀さんの造形をご紹介します。知ってるようで知らない、まだ出会ったことのない阿弥陀さんをご堪能ください。

▪️「多面的な信仰体系や教義」、「多彩に変身する阿弥陀さんの造形」。大変関心を持っています。それぞれの地域の文化的な背景の中で七変化していくということなのかな。いや、よくわかっていませんけど。七変化するようになった背景についても、きちんと説明してただけるとありがたいなと思いますが、どのようなシリーズ展の展開になっているでしょうね、とっても楽しみです。