地域の防災訓練

▪️今日、暮らしている地域の自治会で防災訓練がありました。自治会の中の、自主防災会が主催しているものです。訓練の内容は、以下の通りです。

①避難行動訓練(自宅を出て近くの公園に集まる)

②安否確認訓練(ブロック長による会員宅の安全確認カード確認と集合場所の公園での点呼確認)

③消防署の隊員による指導・協力のもとでの訓練

▪️この訓練、毎年開催されています。そして、できるかぎり毎年参加しています。AEDの使い方、胸骨圧迫、心肺蘇生法等は、すぐに「どうやるんだっけ?」と自信がなくなるので、機会があるごとに訓練に参加しています。目の前に心臓が止まっている人がいることに気がつきながらも、どうしていいかわからないままオロオロするのって最悪ですからね。こういう訓練は職場でも何かあった時に役立ちますし。以上に加えて、救護・搬送する方法なども実際にやってみました。実際に身体を使ってやってみました。少し、腰にきてしまいました。若い時のようにはいきませんね。

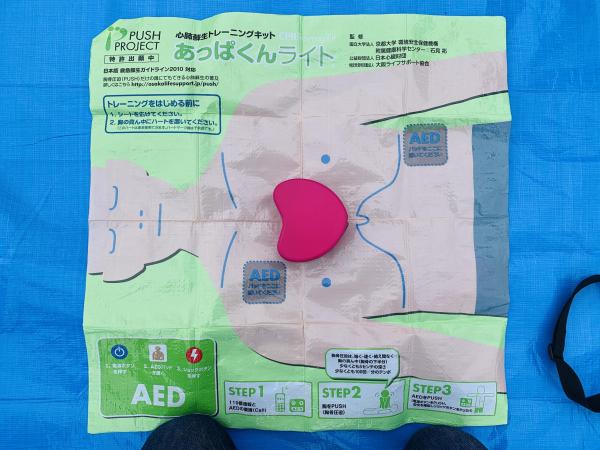

▪️写真は胸骨圧迫の訓練の時のものです。真ん中のハートを両手を重ねて手の付け根のあたりで体重をかけて押します。「アンパンマンのマーチ」ぐらいのテンポが良いのだそうです。ちなみに、ハートを押すと「キュッ!!」という音がします。多くの皆さんと一緒に訓練すると、「キュッ、キュッ、キュッ」と可愛らしい音がいっぱいすることになります。可愛らしいです。もっとも、1分も続けるとへたってきますけどね。だから、実際の場合は、代わりの交代してもらえる人も必要になります。しかも、胸骨圧迫を30回したら2回の人工呼吸なんだそうです。これがきちんとできるようになるためには、もう少し「実際的な訓練」が必要になるのかなと思っています。

▪️訓練そのものの話ではないのですが、訓練の合間に、ご近所さんといろいろお話をすることにもなりました。普段、そういう機会はあまりありません。今日は、偶然ですけど、近くのお宅の方とお話をして、ご夫婦で音楽を楽しんでおられることを知りました。京都の市民オーケストラでフルートを吹いておられるのだそうです。本当に、すぐお近くの方なんですが、今まで存じ上げませんでした。

▪️防災訓練の最後には、「仰木地域共生協議会」の取り組みに関してアピールさせていただきました。3月1日のイベントへのご参加を地域の皆さんに呼びかけました。このような機会を設けてくださった自主防災会の皆さんには感謝申し上げたいと思います。この自主防災会のお世話をされている方、偶然ですが、大学の後輩の従兄弟にあたる方です。

2026年の琵琶湖の全層循環

▪️滋賀県が、「琵琶湖北湖において全層循環の完了を確認」と発表しました。今年も、琵琶湖の深呼吸があってほっとしました。上の動画は、滋賀地元のTV局BBCのニュースです。

▪️以下のグラフは、県が発表したものです。琵琶湖の「全層循環」とは、冬になって琵琶湖の表層の水が冷やされ、比重が重くなり湖底に向かって沈み込み、湖底の酸素不足を解消する現象のことです。一般には「琵琶湖の深呼吸」と呼ばれています。毎年1~2月にかけて発生し、北湖の深い水深約90mのあたりで確認されます。この「全層循環」は、琵琶湖の生態系を維持するためにとても重要な役割を担っているのです。ただし、2019年と2020年、2年連続にわたって「全層循環」が確認されませんでした。現在は、毎年、「全層循環」が発生していますが、もし、地球温暖化の影響で、数年に一度しか「全層循環」が発生しないようになると、現在の琵琶湖の生態系は維持できなくなる可能性があります。

仰木地域共生協議会の定例事務局会議に参加させていただきました。

▪️昨日は、「仰木地域共生協議会」の定例事務局会議に出席させていただきました。協議会の理事の1人として、現在の運営状況に関する様々な情報を共有させていただきました。場所は、仰木市民センターです。私たちの協議会は、農林水産省の「農村RMO」(農村型地域運営組織)に認定されて、交付金をいただいています。以下は、農水省のサイトからの引用です。

▪️昨日は、「仰木地域共生協議会」の定例事務局会議に出席させていただきました。協議会の理事の1人として、現在の運営状況に関する様々な情報を共有させていただきました。場所は、仰木市民センターです。私たちの協議会は、農林水産省の「農村RMO」(農村型地域運営組織)に認定されて、交付金をいただいています。以下は、農水省のサイトからの引用です。

中山間地域において複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織(農村RMO)」の形成を推進するため各地域の取組に関する情報・知見の蓄積・共有、研修及び情報発信等を行う全国プラットフォームの整備の取組に対する支援を目的とし、農山漁村振興交付金(以下「交付金」という。)を交付します。

▪️私たち協議会の特徴の中核には、仰木という農村と、その仰木に隣接する新興住宅地(仰木の里、仰木の里東、雄琴北等)の住民が連携・協働することの中で、耕作放棄地や荒廃農地を再生し、有機野菜を栽培していくことがあります。生産された野菜については自家消費するだけでなく、仰木に開設されている直売所「わさいな〜」で販売したり、近隣の飲食店にも販売しています。加えて、2025年度には、仰木の農家の皆さんが生産された新米を、新興住宅地の皆さんに予約販売しました。来年度も少し規模を大きくしていく予定です。このように農村RMOに認定されている取り組みなのですが、それは環境省の「地域循環共生圏」の考え方にも合致しているように思います。

▪️国内も世界も混沌とした状況にあります。そのような状況の中で、地域の人たちと連帯・連携して、地域の農と食を支え合っていく取り組みに参加できることに幸せを感じています。近々、再生した畑「愛土農場」で農作業があります。次回は、植えたニンニクの苗に追い肥をする作業を行うことになっています。仕事がなければ参加する予定です。今日は、その「愛土農園」の様子を、定例事務局会議の前に見に行ってきました。先日の降雪で雪がまだ積もっていましたが、その雪から、ニンニクの芽が少しだけ頭を出していました。吹き流しと遠くにも見える気象観測装置は、この仰木地域共生協議会に参加・参画している特定非営利活動法人「琵琶故知新」が設置したものです。中山間地域でもある仰木のローカル気象のデータを蓄積して、この地域の営農に役立てていく予定になっています。

東京出張

▪️3泊4日の東京での出張を終えて、昨晩、帰宅中。28日から31日までです。ひさしぶりの東京でしたが、寄り道もせずそのまま直帰しました。4日ともしっかり働いて、晩は一緒に出張した同僚の皆さんたちと楽しく夕食をいただくことができました。いろんな話もできて、リラックスできました。

▪️3泊4日の東京での出張を終えて、昨晩、帰宅中。28日から31日までです。ひさしぶりの東京でしたが、寄り道もせずそのまま直帰しました。4日ともしっかり働いて、晩は一緒に出張した同僚の皆さんたちと楽しく夕食をいただくことができました。いろんな話もできて、リラックスできました。

▪️ここから、話は急に変わるのですが、宿泊したホテルのベッドだと朝快適に起床できました。自宅の布団だと毎朝、イタタタ…と言いながら起きているのです。布団の硬さとかあっていないんですね。今回の出張で、「はやくベッドを買おう」とかたく決意しました。布団やベッドは毎日使う道具ですからね。とはいっても、おそらくは無印良品あたりで購入するんじゃないのかな。まだ決めてはいませんけれど。こちらですかね。

▪️写真ですが、夕食に入ったお店でいただいたモツ鍋です。馬肉なんかもウリにしている居酒屋さんでした。馬刺しとともに美味しくいただきました。もっとも最後の〆の雑炊は同僚に食べてもらいました。持病の関係で、糖質は天敵なものですから。めでたし、めでたし。

「仰木と仰木の里」のこれから

▪️自宅のある新興住宅地に隣接する農村、仰木の中にあった耕作放棄地を農地に再生して農作業のお手伝いをしている様子を、時々facebookに投稿してきました。これは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加している仰木地域共生協議会の活動です。その仰木地域共生協議会の活動が、農水省の「農村RMO」として認められ、補助金がでることになり、いよいよ本格的に活動をしていく予定になっています。ということで、3月1日にキックオフのイベントを開催します。詳しくは、以下をご覧ください。

当協議会では以下のイベントを実施いたします。

どなたでもご参加いただけますが、定員がございますので、早めのお申し込みをよろしくお願いします。申し込みは以下のサイトからお願いします。

https://ogikickoff.peatix.com/【イベントの趣旨】

滋賀県大津市、豊かな自然と歴史が息づく「仰木」地区。 本イベントは、地域の歴史や文化を再確認し、新たな仕組みや多様な活動事例を共有することで、これからの地域づくりを共に考える場です。対話を通じて、未来に向けた協力体制を一緒に築いていきませんか? 地域の方、仰木の未来に関心がある方、どなたでも大歓迎です!お昼は仰木の棚田米や地元の食材で丹精込めて作る愛情たっぷりのお弁当を用意しています。(希望者のみ、実費500円)

【開催概要】

日時: 2026年3月1日(日)10:00 〜 16:30場所: 成安造形大学 コミュニティスペース「結」

定員: 30名(先着順)

参加費: 無料

主催: 仰木地域共生協議会

後援: 大津市

協力: 成安造形大学、一般社団法人仰木地区活性化委員会わさいな仰木

【プログラム内容】

1. 基調講演「仰木地区の歴史と文化、そしてこれからの地域づくり」 講師:加藤 賢治 氏(成安造形大学 副学長)

2. プロジェクト説明

農村RMOの概要説明(滋賀県農政水産部農村振興課)

先行事例紹介:加納 文弘 氏(桜谷地域農村RMO推進協議会 会長)

仰木地域共生協議会の紹介:桂 一朗(事務局長)

3. ゲスト講演「未来につながる食×農の新しい取り組み」 講師:松本 直之 氏(一般社団法人 次代の農と食をつくる会)

4. 地域活動紹介リレー

農業、地域活動、教育など、仰木周辺で活動する様々な方による活動紹介です。

5. グループワーク

グループごとにテーマを設けて仰木や仰木の里、周辺地域のこれからを一緒に考えます。

「利やん」で再会

▪️世界のニュースを読んで、国内のニュースを読んで、気持ちがどんどん塞いでいきます。世界はどうなっていくのでしょう。希望を紡ぎ出すことのできないまま、生きていくのはなかなか辛いものがあります。でも、そういうときは、仲の良い方達と語り合い、そのなかから希望を紡いでいくことが大切なのかなと思います。

▪️昨日は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。珍しく、農学部の古本強先生から「利やん」で呑もうとのお誘いがあり、ご一緒させていただきました。古本さんとは、農学部を開設するときの諸々の仕事を一緒にさせていただきました。とても、気持ちの良い方です。古本さんからは、農学部の最近の様子やご家族のことなどいろいろお聞かせいただきました。そうしていると、お客さんがお2人入ってこられました。そのうちのお1人は、以前、「利やん」でお会いした方でした。長野県で図書館を通して地域づくりに取り組まれている平賀研也さんです。もうお1人は、手塚美希さんです。岩手県の紫波町にある「オガール」という人びとが交流する様々な機能を持った複合施設で、図書館の司書をされています。

▪️平賀さんは、お店に入ってくるなり私のことを思い出してくださいました。初っ端「毎日、利やんに来ているんですか」と言われてしまったのですが、いやいや、週1回が基本です。でも、不思議に「人との出会い」が生まれるのがこのお店なのです。その後ですが、4人で話が盛り上がりました。古本さん、絶好調でした。きちんと帰宅できたかな…。昨晩の様子を、平賀さんがfacebookで説明してくださっています。すべての人に公開されているので、ここに貼り付けさせていただきます。希望を紡ぎ出すことができました。ありがとうございました。

▪️前回、平賀さんにお会いした時のことは、以下の投稿からご覧いただけます。このときは、偶然に、岐阜県で図書館を通して地域づくりに取り組まれている吉成信夫に「利やん」でお会いした時の投稿です。

▪️手塚美希さんとは初対面でした。どのような方なのか、以下をご覧ください。手塚さんのご講演をまとめた記事です。

第2回「ナカマチのひみつきち」

▪️昨日は、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の学生さんたちが主催した「ナカマチのひみつきち」の第2回目のイベントが、大津市中心市街地のナカマチ商店街にあるナカマチスタジオで開催されました。ナカマチ商店街は、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街の3つの商店街が連なった商店街です。ナカマチスタジオは、その中の菱屋町商店街にあります。平和堂のフレンドマートの前です。今回も前回と同様に、最近この地域に転入されてきた若い親子で絵本を楽しんでいただきながら、「商店街とのつながりや、若い親子同士のつながりが生まれるきっかけになったらいいな」、そのような思いから企画されています。

▪️今回も、たくさんの親子がお越しくださいました。ありがとうございました。私は、通り過ぎりのお爺さんのような感じで、会場にいるだけですが、学生さんたちは頑張っていました。小さなお子さんが選んだ絵本を読んであげたり(読み聞かせ)、紙コップ+輪ゴム+ペットボトルのキャップを使った工作も手伝ってあげたり。スタジオはガラス張りなので、商店街を歩く方たちが、スタジオの中の楽しそうな雰囲気を気にしておられるのが良いなあと思いました。なかには、「楽しそうやね〜」とそばによって見学される方や、スタジオ内でお子さんと一緒に工作をされているお母さんの様子をご覧になって、「お母さんが楽しそうやわ〜」とおっしゃる方もおられました。

▪️私は、基本、通りすがりのお爺さんなんですが、このナカマチスタジオが取り組んでおられる事業に関心をお持ちの方たちと、知り合い、じっくりお話をすることができました。これから、何かコラボできたらいいなと思います。そのようなコラボも含めて、このナカマチスタジオや商店街そのものが、様々な方達が交流できる場所になっていったら素晴らしいなと思っています。そうそう、今日は、映像作家の中島省三さんにひさしぶりにお会いすることができました。ナカマチスタジオの中にある「Oi Caffe」にコーヒーを飲みにこられた時に、偶然お会いしました。私が琵琶湖博物館の開設準備室に勤務している時からのお付き合いですから、知り合ってから35年ぐらいになりますかね。いろいろ、懐かしい話をすることができました。ありがとうございました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」だけでなく、同じ中心市街地にあるこの商店街も私にとっては、人とのつながりを生み出す「場所」なのだなと思います。自分の人生にとって、とても大切な「場所」なのだと思います。

▪️昨日は、来年度の社会学部のパンフレットの取材がありました。「地域エンパワねっと」を履修している1人の学生さんに焦点をあてて取材をされていました。左側の写真、カメラマンの方がスタジオ内にレンズを向けて写真を撮っておられるところです。また、京都新聞の取材もありました。本日の京都新聞の滋賀版で記事になりました。みなさん、ありがとうございました。

2026年の仕事初め

▪️今日は個人的な「仕事始め」でした。大学としては、龍谷大学教職員が参加する「新年法要」の行事が行われたのですが…。おそらく、出席するかどうかもメールで尋ねて来ていたのだと思いますが、失念していました。昼前に、職場最寄り駅の「くいな橋」駅から、冬期休暇中に自宅に持って帰っていた書籍や資料をキャリーカートに載せて研究室まで運ぼうとしていた際に、向こうから正装した職員の方がやってこられて、「あっ、そうか今日は『新年法要』の日」だと気がついたのです。出席を絶対に義務付けられているわけではないのですが、「あっ、しまった…」という感じでした。新年早々、やってしまったという感じです。そのことは許していただくとして、研究室に向かい、午後から夕方まで仕事をしました。ということで、「仕事始め」です。授業は明日からなんですが、私の研究室のある「聞思館」には、3人ほど同僚が出勤されていました。

▪️今日は個人的な「仕事始め」でした。大学としては、龍谷大学教職員が参加する「新年法要」の行事が行われたのですが…。おそらく、出席するかどうかもメールで尋ねて来ていたのだと思いますが、失念していました。昼前に、職場最寄り駅の「くいな橋」駅から、冬期休暇中に自宅に持って帰っていた書籍や資料をキャリーカートに載せて研究室まで運ぼうとしていた際に、向こうから正装した職員の方がやってこられて、「あっ、そうか今日は『新年法要』の日」だと気がついたのです。出席を絶対に義務付けられているわけではないのですが、「あっ、しまった…」という感じでした。新年早々、やってしまったという感じです。そのことは許していただくとして、研究室に向かい、午後から夕方まで仕事をしました。ということで、「仕事始め」です。授業は明日からなんですが、私の研究室のある「聞思館」には、3人ほど同僚が出勤されていました。

▪️まあ、そんな感じで、「仕事始め」をスロースタートしました。研究室のある「聞思館」には、学生さんたちもパソコンに向かっていました。卒論の提出が目前なので、仲良しで集まって励まし合いながら最後の詰めの作業をされているのでしょう。頑張っていました。年末までは、社会福祉士の国家試験を受ける学生さんたちが一緒に勉強をしていました。仲間と一緒に支えあうって、とても大切な経験だと思います。

▪️まだ明るいうちに、帰宅することにしました。地下鉄の「くいな橋」駅まで歩く途中に、小さな川があります。東高瀬川です。いつもこの人工的な川を歩く途中少しだけ眺めています。暖かい時は、たくさんの亀がいます。残念なことに、外来種のミシシッピアカミミガメです。駆除の対象になっています。加えて、種はわかりませんが、小さな魚が泳いでいます。ところが、今日は、哺乳類がいました。おそらく、ニュートリアです。こちらも駆除の対象です。写真に撮ろうと思いましたが、巣の穴に入ってしまい、撮ることができませんでした。

▪️この東高瀬川、三面コンクリートのどこにでもある都市河川のようですが、歴史は古いのです。以下は、東高瀬川の概要の一部です。

この川は,角倉了以が江戸初期に開削した高瀬川のうち,鴨川から下流の部分ですが,往時には京都と大阪の諸物資を輸送する高瀬舟が頻繁に行き交いしたようです。

▪️今は、治水上の配慮だと思いますが、深く掘り下げられています。この写真ではわかりませんが、少し上流をみると水位が低くても水が流れるように河川の中央に細い水路が設けてありました。ここから、なにも知らなければ江戸時代の高瀬舟を想像するの無理なわけですが、そのことを知ると心のなかに当時の情景が浮かんでくるような気もします。