「愛土農園」で農作業

▪️今日は、朝10時から暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木に出かけました。国の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」に採択された「仰木地域共生協議会」の活動の一環で農作業に取り組みました。あいにく、今日の参加者は少なく2人だけでした。私と同じく新興住宅地にお住まいのSさんです。

▪️今日は、朝10時から暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木に出かけました。国の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」に採択された「仰木地域共生協議会」の活動の一環で農作業に取り組みました。あいにく、今日の参加者は少なく2人だけでした。私と同じく新興住宅地にお住まいのSさんです。

▪️今日の農作業は、タマネギの苗を植えることでした。協議会の会長さんからご指導をいただき、頑張って大量の苗を植えていきました。針金を縛るシノという道具がありますが、あのシノをマルチシートに空いている穴に突き刺して、少し穴を開けてそこに苗を植えていきます。簡単なことなんですが、なかなかコツをつかめませんでした。苗を3/2ほど植えた頃にやっと早く植えることができるようになりました。残りは別の仲間が明日植えてくださることになっています。タマネギの苗って、なんだか頼りない感じなんですが、これがだんだんしっかりしてきて、来春には美味しい玉ねぎが土の中にできる予定です。苗を植えた後は、ひとつひとつの苗にジョウロで水を与えました。頑張って美味しいタマネギになってねと願いを込めて水をやりました。

▪️この畑には名前がついています。「愛土農園」(あいどのうえん)といいます。このあたりの字名が「合土(あいど)」だったので、合を愛にかえて名称にしたというご説明を受けました。「集えるみんなが同じ土に触れ、種や名前を植え付け、収穫を心待ちする”交流農園”」なんです。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も「仰木地域共生協議会」に参加していますが、こういった農作業に取り組む方達の交流が促進していくように、スマートフォンのアプリを開発して提供していくことになっています。今日は、しゃがんでタマネギの苗を植えていたものですから、少し腰を痛めてしまいました。

小さな自然再生 ビワマス魚道を設置して地域を盛り上げよう!!

▪️滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんによるFacebookへの投稿です。本当に残念、この事業が開催されるのは木曜日なんですね。土日でないと参加できません。定年退職したら、こういう活動にも参加できるのかなと思います。どんな感じになるのでしょうね。楽しみです。ただし、75歳になったら運転免許を返納する予定なので、時間は限られています。しかも、健康に生きていることを前提にしています。

▪️こういった様々な環境に関わる市民活動で、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が発行するデジタルポイント、「びわぽいんと」が、いつか使われるようになって欲しいと思っています。ポイントの「贈与」を通じて、活動間のつながりや連帯がネットワーク化していくことを夢見ています。

「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️昨晩は、18時から仰木の市民センター(大津市)で、「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。私も理事の1人として参加させていただきました。この活動を支援する特定非営利活動法人「琵琶故知新」の立場から理事として参加・参画させていただいています。私たちの活動は、農業水産省の「農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)」の支援を受けています。この交付金の目的は以下の通りです。その元になっている「中山間地農業ルネッサンス事業」についても、リンクを貼り付けておきます。

中山間地域において、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画を深化させる取組、地域の特性を生かした複合経営等の多様な農業の推進、複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織(農村RMO)」の形成等に対する支援を実施します。

「農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)」

「中山間地農業ルネッサンス事業」

▪️この交付金を受けての活動はこれから本格化していきますが、国の交付金をいただくということで、その執行についても、手続き的になかなか難しいです。農水省との間に、滋賀県が入ってくださっているのですが、滋賀県も大変なんだろうなと思います。いろいろ、ありがとうございます。

異業種のミーティング

▪️今日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと一緒に、滋賀県庁総合企画部DX推進課で行われたミーティングに参加しました。DX推進課さんと連携されている大阪府の職員の方達も参加されたミーティングです。NTT西日本の職員さんも参加されていました。異業種のミーティングです。こういう経験は大学や学会の中にいるだけではできない経験です。もちろん、「同業者」とのコミュニケーションでも大いに刺激をいただくのですが、異業種の皆さんとはやはり刺激の「質」が違います。今日は、参加された皆さんに、頭の中を「醸して」もらった感じで、「琵琶故知新」の理事長としては楽しく有意義な時間でした。ありがとうございました。異業種の方達との交流って、大切ですよね。自分の発想の壁を越える経験ができます。本当にそう思います。

▪️ミーティングのあとは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お店は盆休みで1週間閉まっていてご無沙汰でした。今日はいつものご常連お二人ともお話ができました。こちらも異業種の皆さんとのコミュニケーションです。感謝。でも、一斉休暇は今日までなので、明日からは大学に行って仕事をします。ということで、18時半過ぎにお店をお暇しました。写真は、お店を出て大津駅に向かうときに撮ったものです。

「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️ 昨日は、急遽、午前中は「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」に参加することになりました。2年前、1回生の授業「社会学入門演習」でお世話になった、NPo法人コミュニティねっとわーく高島の坂下 靖子さん、そして高島市今津町椋川の是永 宙さんも参加されていました(ちなみに坂下さんは、このイベントの主催者です)。そして滋賀県琵琶湖環境科学研究センターや滋賀県立大学の知り合いの皆さんが専門家として参加されていました。強力な応援団だと思います。専門家の力と市民の力を合わせて川鵜のコロニーになってしまった安曇川の河辺林を再生していきます。湧水や水辺環境を生かした形になればと思っています。報告会の後は、JR安曇川駅そばのカフェで是永さんと昼食を摂りながら、ひさしぶりにお話をすることができました。お仕事のこと、地域のこと、ご家族のこと、いろいろ聞かせてくださいました。

▪️安曇川の後は、いったん自宅まで戻り、15時前に仰木市民センターに向かいました。昨日は、ここで「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。農水省から中山間地域農業ルネッサンス推進交付金をいただけることになり、これから農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)として、この「仰木地域共生協議会」の活動に本格的に取り組んでいくことになったからです。10/10の交付金です。ありがたいですね。ところで、この「仰木地域共生協議会」を構成している団体ですが、①一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木、②仰木学区まちづくり協議会、③仰木の里学区まちづくり協議会、④特定非営利活動法人 琵琶故知新、⑤仰木い~とこの会、それから地元の協力企業として⑥西日本電信電話(NTT西日本滋賀支店)の6団体になります。

▪️ ①②⑤が仰木の団体、③が仰木に隣接し、約40年前に開発された住宅地である仰木の里の団体です。以前の投稿にも書きましたが、仰木は農家の高齢化や後継者不足のため、荒廃農地(耕作放棄地)が増えています。一方、仰木の里には約13,000人の方達が暮らしていますが、その中には時間的な余裕があり農業を楽しみたいという方たちがたくさんおられるように思います。この両者が交流していく中で、「農用地保全」、「地域資源の活用」、「住民の生活支援」等の活動に取り組んでいきます。まずは、無農薬・有機栽培による「グループ農園」での野菜づくりができたらいいなと思っています。昨日の臨時総会での議論をお聞きしていて、すごいなと感心したことがあります。企業に勤務されたり、会社を経営されたりしたご経験に基づく、組織経営の知識やノウハウをみなさんお持ちであることがよくわかりました。大学で教えている私とは、そのあたりが違うところです。理事長をしている④の琵琶故知新では、このような事業を、SNSを使って広報を行うこと、デジタル技術を活用した鳥獣害対策や農地監視、同じく、デジタル技術を活用した共助を促す仕組みの導入などを通してサポートしていきます。

▪️デジタル技術を活用した共助を促す仕組みとは、私どもで開発した「びわぽいんと」のことです。この「びわぽいんと」を「仰木地域共生協議会」にあう形にカスタマイズして、活用していければと考えています。私自身は、組織経営の知識やノウハウ、それからデジタル技術の知識も持ち合わせていませんが、仰木に近い住宅地に暮らしているので、これから始まる「グループ農園」の活動に参加することの中で頑張って行きたいと思っています。あとは、自分の役割はどのあたりにあるのかなと手探りしていくことになります。それから、今回、農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)に採択にあたっては、⑥NTT西日本滋賀支店さんが、採択までの準備段階で、側面から強力にサポートしてくださっていました。ありがとうざいました。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

【追記】▪️Xへの投稿です。

仰木地域共生協議会では、6月28日、仰木コミュニティセンターで令和7年度中山間地農業ルネッサンス推進交付金(農村RMO)の交付決定をうけた臨時総会を開催。本年度事業計画と予算を交付金に沿って修正した議案を付議し、全会一致で承認。頑張ります。#滋賀県#大津市 https://t.co/e3IBjorUSC pic.twitter.com/eCHXRAcC1G

— 脇田健一 (@wakkyken) June 30, 2025

仰木での農作業:仰木地域共生協議会

▪️末席の理事を務める「仰木地域共生協議会」の事務局から連絡が入りました。金曜日の午後、急遽、キャベツの収穫をするので人手が欲しいという内容でした。金曜日は午後に授業があり、その後も研究室で仕事をしているので参加できそうになかったのですが、研究室での仕事を後回しにして、農作業の手伝いに伺いました。16時半から18時まで農作業に取り組みました。協議会の圃場には、やはり理事のお1人で、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里のまちづくり協議会の会長さんも見学に来られていました。

▪️私は、キャベツの収穫、そしてコカブの畝で草抜きと間引きを行いました。今日収穫したキャベツと、間引きしたコカブの間引き菜は、明日、仰木にある直売所「わさいな仰木」で販売されることになっています。農薬も化学肥料も一切使っていない、とても美味しい野菜です。「少々虫に食べられているのは、安心・安全・美味ということだ」と理解してくださる方にぜひ召し上がっていただきたいです。

▪️これから、この「仰木地域共生協議会」の活動を通して、環境省が提唱する「地域循環共生圏」の形成につながる活動に展開していけばと思っています。主役は仰木の農家の皆さんと、隣接地の新興住宅地である「仰木の里」の住民の皆さんです。私も「仰木の里」に隣接する小さな新興住宅地の住民ではありますが、特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、お手伝いできればと思っています。写真は、収穫した野菜を洗っているところです。

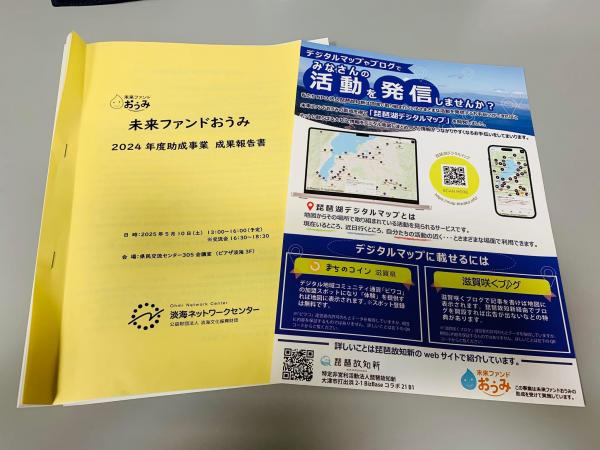

「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」

▪️今日は、公益財団法人 淡海文化振興財団「淡海ネットワークセンター」の「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」がピアザ淡海で開催されました。私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、「未来ファンドおうみ」(のなかの「びわこ市民活動応援基金」)より30万円助成していただきました。事業名は、「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」です。ありがとうございました。

▪️ということで、最後の方で報告をさせていただきました。実際の報告は、事務局長の藤沢 栄一さんが報告されました。理事長の私は会場にいるだけでした。一応、質疑応答でなにかあれば対応する予定したが。写真の右側のチラシは、私たちが開発した「琵琶湖デジタルマップ」を紹介する物です。このチラシ、私どもで用意しました。滋賀県で流通しているデジタル地域通貨「まちのコイン」や様々な団体が情報を発信している「滋賀咲くブログ」とも連携しています。以下が、「琵琶湖デジタルマップ」です。まだまだ使い勝手を改善していく必要があると思っています。「琵琶故知新」として頑張りますので、どうかご期待ください。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️今日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。前回の農作業は、4月19日でした。ただ、平和堂財団夏原グラントの助成金の贈呈式があったため、選考委員長の私は講評等を行う必要があり参加できませんでした。今日はやっと参加することができました。ただし、今日は参加者が少なく、私も含めて3人でした。

▪️上段左。緑のネットを被せてあるのは、キャベツとケールです。蝶が産卵してしまうと、葉を食べられてしまうので、このようなネットを被せています。ネットの右側は、昨秋に植えたタマネギです。もうじき、収穫かな。左でふさふさ葉が伸びているのはニンジンです。上段右。もうひとつ、ネットを被せている畝があります。これは、前回の農作業で種を植えたようで、すでに発芽していました。何の種子か…聞いたのに忘れてしまいました。すみません。

▪️下段。今日行ったのは、スナップエンドウの苗を植える作業でした。スナップエンドウは豆ですから、蔓を伸ばして成長していきます。ということで、協議会の会長をお勤めになっている農家さんがあらかじめ竹の支柱を建てておいてくださいました。その農家さんの指導のもと、黒いマルチシートを被せてある畝に、苗を植える穴をそのための専用の道具であけて、苗を植えていきました。全部で100ぐらいあったと思います。植えた後は、ひとつひとつにジョウロでたっぷり水をやり、その上から籾殻をたっぷり被せました。こうすると雑草が生えにくいし、生えてもすぐに抜くことができるのだそうです。農家さんは、蔓が伸びて絡まるための紐を竹の支柱に結びつけておられました。スナップエンドウは今がシーズンですが、こちらの方は収穫が6月頃になるようです。品薄になった頃に仰木の直売所で売ると人気が出るかもしれません。

▪️ 10時から始まった農作業は続いていましたが、私は用事があったため、お昼少し前に先にお暇させていただきました。私は、黒いマルチシートを被せたひとつの畝しか作業できませんでしたが、おそらく農家さんともう1人の参加者の方とで、すべての作業を終えられたのではないかと思います。お疲れ様でした。

「琵琶湖デジタルマップ」

▪️「未来ファンドおうみ」より助成金をいただき私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」で「琵琶湖デジタルマップ」を開発しました。そのことを、「未来ファンドおうみ」のサイトでもご紹介をいただきました。ありがとうございます。これまで、「未来ファンドおうみ」からの助成に加えて、滋賀県庁や民間団体の皆さんのご協力を得て、ここまでなんとかたどり着くことができました。

▪️個人的には、世界農業遺産遺産「琵琶湖システム」に関わる、森・里・湖の様々な活動や団体、選考委員長を務めている夏原グラントで助成を受けられた滋賀県の環境保全団体についても、登録していただけるととても嬉しいです。そのように、滋賀県庁農政水産部の担当部署、平和堂財団や夏原グラントの事務局に働きかけていくつもりです。

▪️現在、この「琵琶湖デジタルまっぷ」を開いていただくと、①「まちのコイン ビワコ」にご登録していただいている個人や団体、②滋賀咲くブログにご登録していただいている個人や団体、そして③滋賀県の方で把握されている農産物直売所、④リバコ(プラスチックゴミの問題に取り組んでいる飲食店)、それぞれのマップをご覧いただけるようになっています。まだまだ改良していくことになろうかと思いますが、まずはマップを開いて、使い勝手を試してみていただけると嬉しいです。現在は、①〜④までのカテゴリーの個人や団体ということになりますが、いろいろ工夫をして、カテゴリーを増やしていけるのではないかとも思っています。以前、博物館の学芸員の方とお話をしていた時に、「参加型調査の結果を表示するのにも使えるね」という話をしたこともあります。使い方に関して、いろんなアイデアが提案されてきたら嬉しいです。

▪️現在、この「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔」は、大学のサーバーに置いていますが、定年退職が近づいてきて、そろそろ学外の民間のサーバーに移設するとになりますが、新しい日々の投稿は、この「滋賀咲くブログ」に乗り換えて、今あるこのサイトはアーカイブとして保存しようかなと思っています。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️参加者は、全員で6人。最年少はもうじき3歳になる男の子、むっちゃんです。むっちゃんも、お父さんと一緒に頑張って農作業に取り組んでおられましたよ。こうやって、小さい頃から、親子で農業を楽しむことはとても大切なことですよね。帰りは100円でお土産も。右の写真です。大根がありますね。でも、これは大根の葉が目当てです。これは収穫をやめた大根で、本体の方はすが入っています。大根の葉をおいしくただきます。あと、収穫をやめた大根や白菜が成長して伸びた葉の先を、ナバナ(菜花)として収穫しました。

▪️近い将来、こういった農作業のお手伝いに対しては、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で考案した「びわぽいんと」を発行できるのではないかと思っています。スマホを使って、ポイントをやり取りします。今日のように農作業に取り組んだ方にポイントを発行するのです。溜まったポイントは、野菜と交換したり、たとえば味噌作り等のワークショップへの参加の際に講師(農家の女性)の方にお渡ししたり、あるいは協議会のなかの別のプロジェクトに贈ることもできます。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。