学食での昼食

▪️今日は、学生食堂で昼食を摂りました。大きなどんぶりでご飯を口に豪快に掘り込んでいたり、うどんを美味しそうにすすっていたりする学生さんの横で、糖尿病の私はこんな昼食を摂りました。

ライスミニ(をさらに半分にしてもらいました)。

ひじきオクラ和え

ほうれん草胡麻和え

豚汁(大盛り)

ローストンカツ玉子あんかけ

▪️これで、814円です。コンビニ等では現金で支払っていますが、生協だけは、スマホに現金をチャージして電子マネーにして支払っています。まあ、生協が強く勧めておられたので協力させてもらったという感じでしょうか。食べ方ですが、①ほうれん草胡麻和え、②ひじきオクラ和えの順番でまずいただきます(ベジタブルファースト)。そあとは③トンカツをナイフとフォークで一口サイズにカットして、キャベツと一緒に少しずついただきました。ここまでくると、④野菜がたくさん入った豚汁も具から先にいただきつつ、⑤小さなお茶碗に半分のライスを少しずつ、時間をかけて、鳥が啄むかのようにして、トンカツと一緒にいたただきました。

▪️ライスを入れていただくときに、食堂の女性の職員さんとお話しをしました。ご飯を少なくとお願いすると「糖尿?」と聞かれたので、「はい」と答えました(笑)。そして、短い時間ですが糖尿に関するやり取りをすることになりました。その職員さんは糖尿予備軍らしく、HbA1cは6ぐらいなのだそうです(ちょっと怪しかったけれど…)。「もっと自分も節制しないといけないんだけど何もしていない」と言っておられました。ということで、私からは「糖尿病は万病の元なので、頑張りましょう」とエールをおくっておきました。

▪️さて、ご飯はほんの少しなのですが、普段はあまり食べていないというか、ほとんど食べないので、これだけでもけっこうお腹が膨れました。で、トンカツはいいの?とか、豚汁のなかの人参とか里芋はいいの?という質問が出てくるわけです。はい、厳密にいえばトンカツの衣とかには糖質が入っていますし(パン粉だから)、人参や里芋にも糖質が入っています。ということで完全に糖質ゼロにすることはできませんが、これでもかなりコントロールされているのではないかと思います。カロリー制限ではなく糖質制限でコントロールしています。ということで、この程度はOKにしています。

ウエルダイング

▪️小学校のときのクラスメイトと、昨年の正月にメールでやりとりをしたあと、連絡がありませんでした。今日、年賀状をいただいてわかったのですが、脳出血で倒れて半年間入院をされていたことを知りました。驚きました。どうりで連絡が取れないわけです。今はリハビリの結果、身の回りのことは自分でできるようになられたようです。頑張ってリハビリに励まれています。昨年末は、高校のときの同級生が亡くなりました。いろいろ同級生のことが続くと、いつ自分もそうなるのかなと考えることになります。

▪️今日は、同僚とひさしぶりに立ち話をすることができました。私からは、昨日投稿した杉岡孝紀先生の「他者の他者性」についてお話しをしたら、同僚からはウェルダイング(死への旅路)ということを教えていただきました。ウェルビーイングはよく聞きますが、ウェルダイングです。書籍も出版されているようです。『ウェルダイング(死への旅路)の臨床社会学 生老病死と宗教』(櫻井 義秀/横山 聖美 編, 法藏館)です。以下のような内容です。

人生の終わりを、どう迎えるのか?高齢多死社会を迎えた日本において、「よく生き、よく死ぬ」ことを支えるケアの実践と宗教の役割を、看護学、宗教学、社会学、社会福祉学の専門家が臨床社会学の視点から描き出す。

▪️私個人としては、このウェルダイングを可能にする社会的な仕組みが必要だと思っています。肉体の苦しみを緩和する医療や看護、生活の質、QOLを支える福祉、そしてスピリチュアルを支える広い意味での宗教、これら3つがうまくつながったセーフティーネットが必要だと思っています。できれば、それぞれの方達が生きている地域社会に、です。こういった臨床社会学的研究が当事者研究であってもほしいわけです。ただ、どうすればよいのでしょうね。人間は、生まれたときからすでに死への旅路は始まっているわけです。しかし、そのことを深く体験できるときには、言い換えればこれから死んでいくのだなとの深い自覚が生まれたときには、すでに自分では動けないわけですから、ケアの仕組みを共助のなかで作っていくことはできません。

▪️昨日投稿では、龍谷大学の行動原理である「自省利他」についてふれました。前半の「自省」のなかで重要な位置を占めるのが「他者の他者性」なのではないか思いました。その「他者の他者性」の自覚なくしては、「利他」は暴力的なものになってしまいますから。そして今日は「ウェルダイング」についても教えてもらいました。「他者の他者性」を自覚したとき「ウェルタイング」を支えるケアとはどのようなものになるのだろう。よかれと思って実践したケアが、死への旅路にある人を苦しませてしまうことはないのか。気になります。「他者の他者性」にしろ、この「ウェルダイング」にしろ、いろんな専門分野の研究者が議論できるテーマだと思います。また、龍谷大学のような仏教系の大学ならではのテーマなんじゃないのかなとも思っています。

他者の他者性

▪️今日は、2回生対象の社会学基礎ゼミナールで「杉岡先生を偲ぶ」というタイトルの高田文英先生(文学部・真宗学科)の講演録を読みました。『りゅうこくブックス 今ここの苦によりそう』138(龍谷大学宗教部)に収録されています。杉岡孝紀先生は、実践真宗学研究科で「宗教実践演習」を担当予定だったようですが、病気でお亡くなりになり、そのあとを高田先生が代わって担当されました。シラバスに書かれたテーマは「真宗他者論」でした。杉岡先生がお亡くなりになったので、履修予定者の院生のみなさんはそういうことであればと、他の先生の演習に変更されたのですが、お1人だけ「真宗他者論」を学びたいということで、高田先生はその院生の方と2人で演習をされたようです。贅沢な話ですね。

▪️この講演録、2回生のゼミ生の皆さんにも大変前向きに受け止めてもらえました。ゼミのテキストのひとつとして利用させていただいたわけですが、よかったなと思っています。

▪️高田先生は、杉岡先生の問題意識について、このように書いておられます。真宗学においては「他者との関係」ということが見過ごされてきたのではないかという問題意識です。もちろん、浄土真宗は阿弥陀如来との直接的な一対一の関係が根本ですが、親鸞聖人は「あらゆる諸仏や菩薩たち、天の神や地の神など」も信仰の中に位置づけられているし、異なる考えの信仰や、それを信仰する人々との関係性についても、考えを巡らしていたというのです。知りませんでした。杉岡先生は、阿弥陀如来と私という関係性が信仰の中心であっても、「それが全てのように捉えることで、その他の私たちを取り巻く様々な存在との関係というものが捨象されがちになっているのでないか」とお考えだったのです。

他者は私が決して理解することのできない存在である。その理解できないという事実を無視して、勝手に自分のなかで理解したつもりになるのならば、それは相手の独自性を抹殺することであり、それは暴力に他ならない。

▪️杉岡先生は、「他者は私が決して理解することのできない存在」と捉えておられました。それを「他者の他者性」と概念化されていました。フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスの他者論の思想からも学びとられていました。「他者の他者性を廃棄することは暴力になつながる…」、高田先生は杉岡先生のこの指摘をご自身の経験のなかで反芻されています。「『私は相手のことが分かっている』という思いが相手を傷つけ、相手の声を抹殺していく、そうしたことにも繋がってしまう」わけです。

▪️でも、それではどうすればよいのか、すぐにそのような指摘が出てきそうです。高田先生は以下のように話されています。

決して他者を理解することはできないという認識は、一見否定的で、あまり生産的なことではないように思ってしまいます。しかし、心のどこかでこの他者の他者性に思いをいたすことが、逆説的ですが、相手の思いを受け止めていく可能性を開いていく。とくに宗教信仰は一面において、独善的な排他主義に陥りやす危険性を孕んでいる。浄土真宗はそこを省みながら、具体的な事柄に対応していかねばならない。杉岡先生はそういうことをおっしゃっているのであろうと、私は理解しております。

▪️ここで大切なことは、「他者の他者性」という自分の物差しでは捉えきれないものをもっているということを常に前提として、相手の思いを受け止めていく…ことなのでしょうが、これはとても困難なことなのだろうなと思います。高田先生は、杉岡先生のお考えは、「他者の他者性ということを認識し、そこに耳を傾けること」だと述べておられます。

▪️もうひとつこういう大切なことも指摘されています。

他者の他者性を対象化するということ、それは裏返して言えば、私自身の愚かさを対象化するといてことでもあろうと思いますが、それは、自分は分かっていると自己完結してしまう在り方ではなく、他者の声を聞き続けるという、外に開かれた在り方を志向するものと言えます。

▪️龍谷大学の行動哲学は、「自省利他」です。他者のために何かを行うことは「利他」ですが、前半の「自省」の部分に、このか「他者の他者性」が深く関わっているのだと思うわけです。それがなければ、「利他」は暴力になってしまう危険性を孕んでいます。また、この「他者の他者性」という概念を根本におくと、様々なディシプリンの間に対話が生まれてくるような気もします。社会学部が移転した深草キャンパスで、そのような動きが生まれてくると素敵だなと思っています。

2026年の仕事初め

▪️今日は個人的な「仕事始め」でした。大学としては、龍谷大学教職員が参加する「新年法要」の行事が行われたのですが…。おそらく、出席するかどうかもメールで尋ねて来ていたのだと思いますが、失念していました。昼前に、職場最寄り駅の「くいな橋」駅から、冬期休暇中に自宅に持って帰っていた書籍や資料をキャリーカートに載せて研究室まで運ぼうとしていた際に、向こうから正装した職員の方がやってこられて、「あっ、そうか今日は『新年法要』の日」だと気がついたのです。出席を絶対に義務付けられているわけではないのですが、「あっ、しまった…」という感じでした。新年早々、やってしまったという感じです。そのことは許していただくとして、研究室に向かい、午後から夕方まで仕事をしました。ということで、「仕事始め」です。授業は明日からなんですが、私の研究室のある「聞思館」には、3人ほど同僚が出勤されていました。

▪️今日は個人的な「仕事始め」でした。大学としては、龍谷大学教職員が参加する「新年法要」の行事が行われたのですが…。おそらく、出席するかどうかもメールで尋ねて来ていたのだと思いますが、失念していました。昼前に、職場最寄り駅の「くいな橋」駅から、冬期休暇中に自宅に持って帰っていた書籍や資料をキャリーカートに載せて研究室まで運ぼうとしていた際に、向こうから正装した職員の方がやってこられて、「あっ、そうか今日は『新年法要』の日」だと気がついたのです。出席を絶対に義務付けられているわけではないのですが、「あっ、しまった…」という感じでした。新年早々、やってしまったという感じです。そのことは許していただくとして、研究室に向かい、午後から夕方まで仕事をしました。ということで、「仕事始め」です。授業は明日からなんですが、私の研究室のある「聞思館」には、3人ほど同僚が出勤されていました。

▪️まあ、そんな感じで、「仕事始め」をスロースタートしました。研究室のある「聞思館」には、学生さんたちもパソコンに向かっていました。卒論の提出が目前なので、仲良しで集まって励まし合いながら最後の詰めの作業をされているのでしょう。頑張っていました。年末までは、社会福祉士の国家試験を受ける学生さんたちが一緒に勉強をしていました。仲間と一緒に支えあうって、とても大切な経験だと思います。

▪️まだ明るいうちに、帰宅することにしました。地下鉄の「くいな橋」駅まで歩く途中に、小さな川があります。東高瀬川です。いつもこの人工的な川を歩く途中少しだけ眺めています。暖かい時は、たくさんの亀がいます。残念なことに、外来種のミシシッピアカミミガメです。駆除の対象になっています。加えて、種はわかりませんが、小さな魚が泳いでいます。ところが、今日は、哺乳類がいました。おそらく、ニュートリアです。こちらも駆除の対象です。写真に撮ろうと思いましたが、巣の穴に入ってしまい、撮ることができませんでした。

▪️この東高瀬川、三面コンクリートのどこにでもある都市河川のようですが、歴史は古いのです。以下は、東高瀬川の概要の一部です。

この川は,角倉了以が江戸初期に開削した高瀬川のうち,鴨川から下流の部分ですが,往時には京都と大阪の諸物資を輸送する高瀬舟が頻繁に行き交いしたようです。

▪️今は、治水上の配慮だと思いますが、深く掘り下げられています。この写真ではわかりませんが、少し上流をみると水位が低くても水が流れるように河川の中央に細い水路が設けてありました。ここから、なにも知らなければ江戸時代の高瀬舟を想像するの無理なわけですが、そのことを知ると心のなかに当時の情景が浮かんでくるような気もします。

パソコン関係のメール

▪️「Web版「Gmail」における外部メール受信(POP)機能の終了」だとか、「Microsoft Teamsにおける会議設定方法の統一について」なんていう件名のメールが届いて、「ああ、その件ね」とすぐに理解して対応できるような人であれば問題ないのでしょうが、自分のような場合(知識不足の年寄り)だと理解するのにちょっと時間がかかります。また、正しく理解できているのだろうかと不安にもなります。

▪️ということで、「Web版「Gmail」における外部メール受信(POP)機能の終了」への対応をGoogleのAIモードで調べて、私のような人にもわかるように説明しているサイトを調べてみました。世の中には親切な方達がおられます。そもそも、Googleの設定のどこを確認すれば良いのかもわからなかったので、きちんと説明してくださっていて、とても助かりました。ちなみに、参加しているNPOのメールアカウントを持っているのですが、それは今回終了するPOPという機能を使ってgmailに取り込んでいることがわかりました。大学関係は良いとして、NPOの方は対応を考えないといけません。もうひとつの「Microsoft Teamsにおける会議設定方法の統一について」の方ですが、私自身が会議を設定することはまずないので(会議に呼ばれることはありますが)あまり気にしなくても良いのかな。

▪️こんな感じだと、定年退職した後は、パソコン関係の諸々、世の中にいていけないし大変になっていくんじゃないのかなと心配しています。

実習報告会

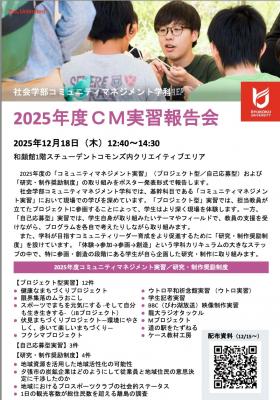

▪️上段左の画像は、本日18日に開催された「2025年度CM実習報告会」のチラシです。2回生以上が履修する旧カリキュラムの実習なのですが、旧カリキュラムの時代は3学科体制(今は1学科体制)で、その3つの学科のうちのコミュニティマネジメント学科の実習になります。私は、旧カリキュラムでは社会学科なので、この実習を担当することはありませんが、今日は見学させていただきました。ありがとうございました。

▪️上段右のこちらも実習の活動報告会のチラシになります。こちらは、旧カリキュラムで3学科合同で運営している「社会共生実習」の活動報告会です。ややこしいですね。旧カリキュラムでは、3つの学科がそれぞれの実習を運営していましたので、話がややこしくなります。開催は、来月の1月9日です。当日、私は司会進行を担当します。学外からもご参加いただけます。指導している「ナカマチのひみつきち」のグループも発表します。下段は、その「ナカマチのひみつきち」のグループがInstagramにアップした画像です。今月開催した1回目は、絵本と紙芝居のイベントでしたが、来月の2回目は絵本と工作のイベントになります。楽しい会になると思います。

▪️「社会共生実習」の活動報告会については、社会学部以外の教職員の皆さんに講評していただく予定です。おひとりは、すでに決定しています。政策学部の井上芳恵先生です。井上先生も、伏見区の商店街の活性化に関して学生さんたちと一緒に実習に取り組まれています。「ナカマチのひみつきち」にも、わざわざ見学に来てくださいました。ありがとうございました。

▪️今年の4月から社会学部が滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都市伏見区の深草キャンパスに移転しましたが、それは社会科学系学部を深草に集約し、キャンパスの活性化と多様な学びの拠点化を目指すためです。ということなのですが、実際には、学部の垣根を越えての交流が進んでいるとはいえません。じっと待っていても、交流は進みませんので、それぞれの教職員や学生が各自の立ち位置から交流を進めていく必要があると考えています。というわけで、今回は、政策学部の教員である井上先生に活動報告会を見学し、最後に講評していただくことにしました。

「大学、生成AI活用6割 532校調査 向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足」という記事

▪️12月9日の朝、娘がこの日経のニュースのことをLINEで教えてくれました。「大学、生成AI活用6割 532校調査 向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足」という記事です。勤務している龍谷大学の場合は、個々の教員の裁量に任されているのかなと思いますし。どちらかというと「不正警戒」の方に軸足があるように思います。全学をあげて組織的にFDに取り組んでいるようにはまったく思えません。同じ大学の中でも、学部による違いもかなりあるような気がしますね。どうでしょう。推測ですけど。以下は、リード文。

大学、生成AI活用6割 532校調査

向き合い方二極化 成績評価や入試に/不正警戒で二の足

2025年12月9日 2:00

大学による生成AI(人工知能)の活用状況が二極化している。日本経済新聞社の調査によると全国の大学のうち6割が教育に活用しており、成績評価や入試で使う先進例も出てきた。4割は不正利用への警戒などから、検討や準備といった段階にとどまる。識者は急速に進展する生成AIの活用が今後の大学の成長を左右すると指摘する。

▪️記事の最後には、次のような識者のコメントが。

大学のテクノロジー利用に詳しい京都大の飯吉透教授(高等教育学)によると、米国では生成AIの利用を前提にシラバス(講義概要)を全面的に書き換える大学もあり、「日本の大学は慎重な姿勢が目立つ」という。

そのうえで「学生は生成AIの活用が当たり前の社会に出て行く。教育は学生の利益のために行われるのであり、大学は有効活用について積極的に考える責務がある。導入には差が出るとみられ、今後の教育力、研究力も左右する可能性がある」と強調する。

▪️「教育は学生の利益のために行われるのであり」という部分が大切ですかね。教える側の論理ではなくて、これからの未来を生きていく学ぶ側の論理を大切にということになります。でも、そのことが大学の底力を左右してくることにもつながるわけですね。

龍谷大学データサイエンス・AI教育プログラム

▪️世の中、これだけAIAIとこれだけ言っているのに、今まで、そのAIを使って仕事をすることがありませんでした。たまたま、東京の友人に勧められて「調査・資料作成」に特化したAI、Gensparkを使ってみました。もちろん、手を加えないといけないし、細かいところをチェックしなければなりませんが、情報を集めて見やすいスライドを作ってくれるので、なるほど…と思いました。

▪️教員向けのAIの講座はないのだと思いますが、学生さんたちには「龍谷大学データサイエンス・AI教育プログラム」が開講されていることを知りました。知っていたのかもしれませんが、おそらく忘れていたのだろうと思います。自分自身の中にある、AIへの関心が薄かったからなんでしょうね。日々の学生さんと接して教育をしているわけですが、そこでもAIを学生さんに勧めたことはありませんでした。だって教える側がよくわかっていないのですから。それ以前に、雑談をしていてわかったのですが、学生さんたちはどんどん使い始めていました。

▪️大学としては、2023年4月に「生成系AI( ChatGPT等 )の活用について」という注意喚起をしています。どちらかというと、使用にあたっては十分に注意してください…というニュアンスですかね。

学生のみなさんへ

昨今、ChatGPT等の生成系AIが注目を集めています。今後、生成系AIの技術革新はさらに進み、社会の様々な場面で活用されるようになることが予想されます。

学生のみなさんにとっても、生成系AIは大学での学びをより効果的に進めていくうえで有意義なツールとなる可能性があります。適切に活用することで、自らの考えを検証したり、物事の理解を深めたりするようになれることなどが期待されるからです。一方で、生成系AIには短所もあります。それを十分に理解しないまま活用することは問題です。たとえば、生成系AIへの依存は、思考の幅を狭め、自ら考えることを阻害する危険があります。学びによる自身の成長を止めてしまうことにもなりかねません。

また、授業におけるレポート作成などの課題に取り組む際に、生成系AIを安易に用いることは、課題を通じた学びの機会の逸失につながります。加えて、剽窃などの不正行為に該当すると見なされる場合もあります。生成系AIによる文章などの生成物は、自らの活動成果を代替するものではないと認識すべきでしょう。

生成系AIによる生成物(回答)には、誤りなどが含まれていることもあります。したがって、その内容を自ら確認・検証することが不可欠です。さらに、セキュリティ上の課題もあり、個人情報の漏洩や著作権の侵害などを引き起こす危険があることも留意しなければなりません。学生のみなさんにおかれては、生成系AIにこうした問題があることを十分に認識し、適切かつ慎重に対応するようご留意ください。

▪️そして、2025年4月には「『龍谷大学における生成AIの活用に関する学生向けガイドライン』の策定について」を発表しています。詳しい内容は実際にお読みいただきたいと思いますが、冒頭には次のように書かれています。

本学では、2023年4月に「生成系AI(ChatGPT等)の活用について」として、学生の

皆さんには、生成AIの問題点を認識したうえで、適切かつ慎重な対応をお願いしました。しかし、近年、ChatGPTに代表される生成AIは急速に発展・普及しており、大学での

教育研究活動においても、活用による効果やリスクなど正負両面の影響が指摘されて

います。このため、皆さんが本学での教育研究活動において生成AIを活用する際の基本的な

考え方や留意すべき事項を示すことを目的として、このたび本ガイドラインを策定

しました。

▪️「生成AIは急速に発展・普及しており」という部分に注目しました。世界中で、生成AIが使用されています。身近なところで、子どもたち夫婦に尋ねてみました。2組の夫婦は共働きですが、仕事でも当たり前のように使っていました。しかも、生成AIの限界や問題点を知った上で上手に使っているように思いました。そして、これだけ普及してきたのであれば、多くの学生さんたちが、きちんとしたリテラシーや倫理観も併せて身につけられるように生成AIを学習して、自分の卒業論文の研究に活かしていけるようにする必要があるんじゃないのかなと思うようになりました。と思っても、自分自身が生成AIを研究で使いこなせていないので、果たして指導できるのかな…という感じです。しかも、定年退職まであと1年ですからね。

▪️龍谷大学では、2022年度から「データサイエンス・AIリテラシープログラム」を開講しています。全学部対象の「データサイエンス・AIリテラシープログラム」と「データサイエンス・AI応用基礎プログラム」が開講されています。加えて、経済学部、先端理工学部、経営学部に特化した内容だと思いますが、そのようなプログラムもこの3つの学部ごとに開講されているようです。社会学部の学生さんたちも、「データサイエンス・AIリテラシープログラム」と「データサイエンス・AI応用基礎プログラム」を履修してみてはどうかと思うようになりました。この中でも、生成AIについて講義されるのでしょうか。そのあたり、よくわかりません。

▪️このようなAIの普及は、就職活動にも影響を及ぼしているんですよという話を、東京の知人のビジネスマンから教えていただきました。アメリカでは、ホワイトカラーの会計士から職業訓練校を経て、ブルーカラーの配管工になったら、会計士の時の給与よりも3倍高い給与を得ている、そのような新聞記事も教えてもらいました。配管工のような職業は、AIにはとってかわられることはありませんからね。また、AIを使っている学生さんほど、将来AIにとってかわられる職業を避けるようになっているという記事も読みました。このような大きな変化の中で、大学のキャリアセンターはどのように奮闘されているのでしょうね。知り合いに聞いてみたいです。それから、大学時代の先輩からは、「Gamma を使ってます。ChatGPTにプロンプトを書かせてそのまま使っています。微調整は必要ですが結構気に入ってます」と教えていただきました。今も、現役で働いておられます。こうやって、いろいろ調べてみたり、GoogleでもAIモードを利用したりと、バタバタしていると、Googleからメールが届きました。「Gemini をウェブでご利用いただけます」ですって。

▪️上に貼り付けた動画は、龍谷大学で開講されている授業の紹介動画です。

「Unknowing わからないままに響きあう」という展覧会

▪️火曜日1限は「社会学基礎ゼミナール」です。教室は、深草キャンパスの慧光館の5階です。授業が終わって階段を降りていくと、1〜3階のフロアになりやら展示してあります。多くの学生さんは通り過ぎるだけなんですが、たまに足を止めてじっくり展示物を鑑賞されている人もおられました。展覧会が開催されていました。その展覧会では、様々な作品が展示されていますが、それらは「たんぽぽの家アートセンターHANA 」に所属する作家さんたちの作品です。写真の織物は、私が一番気になったものです。福岡左知子さんの作品です。すごく素敵ですね。

▪️展覧会の開催期間は、本日11月25日から12月25日まで。「Unknowing わからないままに響きあう」という展覧会です。以下は、概要です。

この展覧会は、”わかる”ことを目的としません。むしろ、“わからない”という状態にとどまりながら、それでも誰かと、何かと、共にいることの可能性を探ります。展示では、障害をもった人々による、あるいは彼らとともに生まれた作品を紹介します。それらは、アートに見えるかもしれないし、見えないかもしれない。そこには言葉にならない感覚や、説明できない魅力がある。わからないからこそ、思いやる。わからないままに、響きあう。ただ「いる」ことで、何かが共鳴する。作品と、そしてその向こうにいる誰かと、分からないままに響き合う体験が待っています。

▪️ちなみに、この展覧会の企画立案やキューレートされたのは、龍谷大学大学院を修了した松本拓さんです。偶然ですが、今日、慧光館から出たところで、その松本さんにお会いして立ち話をすることができました。松本さんが書かれた「”わからない”という状態にとどまりながら、それでも誰かと、何かと、共にいることの可能性」という部分に、私は強く共振しました。私のなかでは、帚木 蓬生さんのネガティブケイパビリティとか、アメリカの哲学者であるリチャード・ローティが哲学の役割は会話を継続させることであると主張したことなどと、強く共振しました。そのことを松本さんに伝えると、そのような理解に逆に共感してくださいました。

▪️世界から「”わからない”という状態にとどまりながら、それでも誰かと、何かと、共にいることの可能性」がどんどん失われて希薄になってしまっているからこそ、このような展覧会を通して、学生の皆さんもいろいろ感じてほしいなと思います。