《全国金賞》課題曲編:第71回(2023)全日本吹奏楽コンクール全国大会 /Japan’s Best for 2023【特典ディスク】ジャパンズベスト digest movie

▪️全日本吹奏楽コンクールの課題曲の優れた(ベスト)の演奏を集めた動画です。龍谷大学も登場します。5:26の頃かな。課題曲は全部で4曲あるのですが、それら4曲を、中学、高校、大学、一般のバンドが演奏をつないでいる…ような構成になっています。本当に皆さん素晴らしい演奏です。これが中学校の演奏なのか…と驚くほどのレベルかと思います。すごいですね。

▪️龍谷大学は課題曲Ⅲ「レトロ」です。「レトロ」の曲の題名にふさわしい演奏になるように、大変細かなところまで注意を払って練習をしました。懐かしい70〜80年代のポップスの演奏を心掛けています(「レトロ」という曲名はここからきています)。作曲者の天野正道先生がご指摘された「なんちゃってポップス」にならないように、練習と工夫を積み重ねてきました。その成果がよく出ていると思いますし、その点はコンクールでも評価されたと思います。手前味噌ですが、龍谷大学吹奏楽部の皆さん、立派な演奏をされました。

▪️というわけなんですが、個人的には気になる楽器がありました。コンガの部員さんの演奏が私としては「推し」です(^^;;。練習の時は、いつも気になっていました。あの「ヌーっ」て音、なんという技法か分かりませんが、いつも良いな〜と思っていました。ご本人に、手が腫れたりしないのですか…とお尋ねしたところ、最初は腫れ上がったそうなのですが、練習を重ねるうちにそのようなことはなくなってきたとのことでした。手も楽器になっているのかな。

「地域エンパワねっと・大津中央」、活動の焦点が明確になってきました。

▪️金曜日2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)です。暑かったり、寒くなってきたりで、体調を崩して欠席している人たちがいますが、他の皆さん頑張って夢中になって活動に取り組まれています。地域の皆さんとの交流の中で、活動の焦点=自分たちが取り組むべき課題が明確になってきたからです。これまでもたびたび投稿の中で書いてきましたが、「地域エンパワねっと・大津中央」では、教員が課題を与えません。自分たちで課題を発見する、「課題発見×課題解決(緩和)」タイプのプロジェクトなんです。

▪️左の写真のグループ。チーム「リーラ」(ドイツ語で紫)。中央学区自治連合会の中で、子どもたちの遊びをリードされている「キッズクラブ」(主催は子ども会育成連絡協議会)の活動に参加させてもらっています。「キッズクラブ」の活動を盛り上げながら、若い世代の保護者の皆さんの中から、活動の担い手になってくださる方達の出会いを求めています。うまくいきそうな気がします。今日は、直近の「キッズクラブ」の「ふれあいウォーキング」の活動を盛り上げるための準備をしています。小中高大と続いてきた通常の学校での授業のパターンとは異なる授業です。個人が努力するだけでは、うまくいきません。チームワークはもちろんのこと、地域との頻繁な連携も必要になります。そのような授業にも慣れてきたのかもしれません。実に楽しそうです。それもそのはずです。ここまでの活動のプロセスを自分たちのものとして「所有」しているからです。誰かに指示されてやっているわけではないからです。

▪️右の写真のグループ。チーム「マリーゴールド」。高齢男性の料理教室を開催するグループです。ワンコイン500円で参加できる料理教室を、自治連の役員さんと連携しながら準備を進めています。かつて先輩たちが取り組んできた活動を継承・発展させていく予定です。チーム「リーラ」のように、全く新しいところからプロジェクトを立ち上げるだけでなく、「地域エンパワねっと」の先輩たちが残してくれた「資産」をうまく活用していくことも大切なことだと思います。今日は、レシピづくりのようです。高齢者の男性でも、頑張って作れるたくさんのレシピを用意しようとしています。その中から参加者と一緒に作る料理を決定し、一緒にスーパーに買い物に行き材料を買い、その上で料理を行います。そしてそのあとは、試食です。簡単な料理ではありますが、この料理教室を通して、地域の高齢者の交流が継続していくことになります。学生たちは、年度末までの活動になりますが、その活動の勢いを地域の皆さんに継承していけるかどうか、その辺りが大切になるのかなと思っています。こちらのグループも活動が充実してきました。さらに頑張って欲しいと思います。

小澤征爾さんが登場されるそうです。

▪️facebookで知りました。facebookに、最近山ほど色んな広告が出てきてうんざりしていました。投稿右上の「×」をクリックして広告を消して行くのですが、きりがありません。最近は、当時話のような詐欺の広告も出ているようで、そういうニュースを見るとますますうんざりしてきます。でも、音楽好きの私には、役にたつ高校もあります。NHK Eテレ「クラシック音楽館」の広告です。演奏するのは、NHK交響楽団ではなく、サイトウ・キネン・オーケストラです。しかも演奏するのはジョン・ウイリアムズが作曲した映画音楽の数々。指揮者は2人ですが、そのうちの1人はジョン・ウイリアムズご本人です。

11月12日(日)NHK Eテレ「クラシック音楽館」にて2023OMF ジョン・ウィリアムズ×ステファン・ドゥネーヴ×SKO オーケストラ コンサート Bプログラム放送!

11月12日(日)21時~ NHK Eテレ「クラシック音楽館」にて、2023セイジ・オザワ 松本フェスティバルより、9月2日にキッセイ文化ホールで開催したジョン・ウィリアムズ&ステファン・ドゥネーヴ指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ演奏の「オーケストラ コンサート Bプログラム」が放送されます。ジョン・ウィリアムズ氏が、30年ぶりに来日して行った公演の貴重な記録です。カーテンコールには、小澤征爾総監督も登場し、大きな反響を呼んだ奇跡の公演を、どうぞお見逃しなく!

▪️ジョン・ウイリアムズさんの指揮も楽しみなんですが、最後に、サイトウ・キネン・オーケストラの総監督である小澤征爾さんも登場されるようです。こちらの朝日新聞の記事には、ジョン・ウイリアムズさんと「音楽祭総監督の小澤征爾さん(88)とは、小澤さんが米ボストン交響楽団の音楽監督だった頃からの盟友。演奏後、「セイジ!」と呼びかけて車いすの小澤さんを招き入れ、手を握り合った」と書いてあります。大親友なんですね。というのも、ボストン交響楽団って、夏のオフシーズンには、ほぼ同じメンバーがボストン・ポップス・オーケストラと名前を変えて、ポピュラーコンサートを開催します。小澤征爾さんは、1973年から30年間音楽監督を務められたので、ジョン・ウイリアムズさんとは長く深い付き合いがあったのでしょうね。

龍谷ミュージアム「みちのくいとしい仏たち」

▪️深草キャンパス新校舎の起工式に出席した後、龍谷ミュージアム秋季特別展「みちのくいとしい仏たち」を観覧いたしました。ミュージアムの中では、平日であるにもかかわらず、多くの皆さんが大変熱心に観覧されていました。この秋季特別展のタイトルにある「いとしい」(あるいは、今風に言えば「かわいい」)の向こうにある、厳しい自然の中に顕われる神や仏の存在、そしてその神や仏に対する信仰の深さ、そのことをしっかり感じ取れました。かつて岩手県に6年暮らしていた経験も少し役に立っていたかと思います。

▪️ミュージアムにはシアターがあります。そこで、今回の展覧会と関連する動画を拝見しました。山で林業の仕事をする方達、海で漁業に取り組む漁師の皆さんにとって、神や仏は自分たちを見守ってくれるすごく身近な存在として感じられていることがわかりました。生活や生業の文脈の中に神や仏がしっかり自然に根付いている、そのように感じられました。龍谷大学教職員・学生の皆さんは観覧料は無料です。一般の皆様も、ぜひご覧ください。素敵な展覧会です。

▪️ミュージアムあとは、大宮キャンパスの世界仏教文化センターのオフィスへ。仕事です。この後は自宅に戻り、オンラインで評議会に参加しました。

深草スゝハキ町地蔵尊

▪️今日は深草キャンパスで新校舎の起工式に出席しました。社会学部は2025年度に深草に移転しますが、社会学部がお世話になる校舎も新たに建設されます。いただいた資料に図面がありました。「こういう感じになってしまうのか…」というのが率直な感想なのですが、仕方がありませんね。その後は、龍谷ミュージアムに向かいました。その途中「深草スゝハキ町地蔵尊」へ、ちょっと寄り道しました。左端の方、お地蔵さんが増えて入りきれなくなったので、屋根を増築されたのでしょう。これだけたくさんのお地蔵様、この中には、例えば工事の際に地中からあらわれたお地蔵様もおられるのでしょうね。お地蔵様たちは、いつもきちんとお世話されています。

「私の好きな日々」(中嶋俊晴)

第9回「びわ100」の写真(2023年びわ100 その6)

▪️先月14日と15日の2日にわたって開催された「琵琶湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の時の写真です。業者さんが撮影された写真の中から記念に購入させてもらいました。1枚目は、運営側で頑張っておられる小林幹雄さんとのツーショットです。記憶が曖昧なんですが、私がこの「びわ100」に参加するようになったのは、こちらの小林さんのおかげなんです。確か、「世界農業遺産」絡みでご相談をしたような記憶が…。小林さんの方は、私のことをご記憶くださっていたようで、ゴールする私に気がつかれて、この写真に一緒に写ってくださいました。「ご縁をいただく」という表現がぴったりかも。ありがとうございました。赤いパーカーを着ているのは、第1チェックポイント(32kmぐらい)に到達する直前ですかね。まだ、元気がありました。

▪️で、来年も歩くのかな…。たぶん、人生6回目の完歩に向けて挑戦するではないかと思います。

【追記】▪️2023年度の「びわ100」に関連する投稿です。

第9回「びわ100」の反省会(2023年びわ100 その5)

第9回「びわ100」の結果(2023年びわ100 その4)

第9回「びわ100」5回目の完歩を振り返る(2023年びわ100 その3)

第9回「びわ100」私を支えてくださった皆さん(2023年びわ100 その2)

第9回「びわ100」で5回目の完歩(2023年びわ100 その1)

シャコバサボテン

▪️普通、それぞれのお宅で花が咲いた時、「こんなに綺麗に咲きましたよ」とSNSやブログに投稿されるのでしょうね。でも、私は、どうも違うみたいです。もうじき開花しそうだなと気がついた時、その植物の頑張っている様子が嬉しくなり、投稿してしまうみたいです。もちろん、開花してからも投稿してしまうと思いますが。

▪️こちらは、シャコバサボテンです。先月までは、外の明るいところにおいていました。夏場は直射日光が当たらないように、庇(ひさし)の下においていましたが、気温が下がってきたので室内の窓際におくようにしています。すると、少しずつ蕾が膨らんできました。こういう時が嬉しいんですね、きっと。たくさん蕾がついています。世話をした甲斐がありました。

大津管弦楽団の定期演奏会と龍谷祭での龍谷大学吹奏楽部の演奏

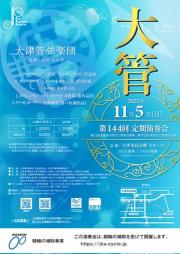

▪️日曜日の午後は大津管弦楽団の第144回定期演奏会が大津市民会館で開催されました。チケットをいただいたので、聴かせていただきました。今回のプログラムは、すべて北欧の作曲家の作品でした。フィンランドの作曲家シベリウス以外は、私にはわかりません。知りませんでした。プログラムの選曲でご苦労されているのか、それともマニアックな団員の方の強い推薦で選曲されたのか、その辺りのことはよくわかりませんが、日本ではプロでもアマチュアでも、演奏されることのあまりない曲なのではないかと思います。そういう意味では良い経験になりました。

▪️大津管弦楽団の定期演奏会が終わった後は、急いで、深草キャンパスに向かいました。夕方から始まる「龍谷祭」のラストファイヤーで、龍谷大学吹奏楽部の演奏を見学するためです。右の画像は、ラストファーイヤーでの演奏風景です。曲はディズニーの「リトルマーメイド」メドレーです。2020年からコロナ禍が始まり、「龍谷祭」も中止になったり、大きな制限が行われたり、まともに開催できませんでしたが、今年度からやっといつもの「龍谷祭」に戻ったようです。現在4回生の皆さんは、1回生の時からずっとコロナ禍の制限の中で学生生活を送ってきましたが、卒業までに、学生らしいことが少し経験できたのかもしれません。

▪️昨日、龍谷大学吹奏楽部は、守山市で開催された「びわ湖吹奏楽フェスタ2023」で演奏するチーム、「龍谷祭」(大学祭)での餃子の模擬店を出店したチーム、そして「龍谷祭」の最後に野外演奏するチームに分かれて活動しました。もちろん、どのチームのことも応援しているのですが、この日は、模擬店のチームのことがとても気になっていました。模擬店は「餃子の龍吹」です。厳しい制限の中で、これまでは練習を確保することだけでも大変でした。大学祭に参加する余裕などもなかったのではないかと思います。昨日は、「餃子の龍吹」を担当した部員の皆さんと少しお話をしましたが、出店した模擬店では心の底から楽しめたようです。しかも、全模擬店の中で、接客部門で1位、総合グランプリも獲得されました。良い思い出ができて本当よかった。

三連休と庭の「かわいい」

▪️いつものように起床して、風呂桶の掃除をしてシャワーを浴び、弁当を作って水筒にほうじ茶を入れて、朝食を摂っていると、テレビの中で「今日からの三連休」と言っています。「うん?三連休??」。気がつきました。文化の日でした。それから、今日から大学祭(龍谷祭)で、全学休講でした。下手をすると、出勤していたかもしれません。やばいな〜。やばいよ、自分。

▪️ということで、今日は身体を休めています。働きすぎなんてことはないと思いますが、それでも気をつけないとね。たまには、完全オフの日が必要です。ということで、小さな庭を巡回。この季節、小さな可愛らしい花が咲き、実がなっています。アリッサム、チェリーセージ、ホトトギス、ツワブキ、シュウメイギク、ヒイラギナンテン、オトコヨウゾメ。

【追記】

▪️忘れていました。我が家の小さな駐車場の端っこの方に、ヒメツルソパを植えたところ、順調にひろがってくれています。夏の間は、メヒシバ等の雑草の勢いに負けていましたが、応援すべく、私も必死になって雑草を取り除いていました。その甲斐あってかどうかはわかりませんが、小さなボンボンのような花をたくさん咲かせさくれています。嬉しいです。

▪️もうひとつ。細かなことなんですが…。土曜日、遅めの朝食の後、午前中は庭の世話をしました。落ち葉を集め、盛りを過ぎて枯れた葉を刈り取りました。落ち葉って、いつも集めているんですが、本当は堆肥にできたらいいんですけどね。敷地が小さいので適当な場所の確保ができていません。仕方なく、ビニール袋に入れて燃やすゴミの日に出しています。そのうち堆肥化できるようにしたいものです。

▪️ひと通り庭の世話が終わり、全体を確認していると、ツワブキにハナアブがやってきていることに気がつきました。ハナアブも種類がいろいろあるらしいのですが、生態学を専門とする方からオオハナアブと教えていただきました。越冬することもあるようです。そういえば、冬でも暖かい小春日和の日には飛んでいましたね。ご教示、ありがとうございました。これから冬に向かうわけですが、しっかり蜜を吸ってもらいたいです。昆虫に対して、厳しい態度で臨んだり、優しく見守ったりと、人間の好き勝手で依怙贔屓してしまっていますが…。ちなみにアブとは言っていますが、ハエの仲間なんだそうです。今日、知りました。幼虫は、少し汚れた水中の中でお尻からシュノーケルような長い呼吸管を伸ばして息をするのだそうです。ちなみに、オナガウジと呼ばれています。ウジですか。ハエの仲間と聞いて納得しました。