グリーン交響楽団 第35回定期演奏会「復活」

▪️関西学院大学交響楽団に所属していた学生時代の後輩にお願いして、チケットを確保していただきました。先日も投稿しましたが、グリーン交響楽団の第35回記念定期演奏会です。コロナ禍で定演ができなかった期間が続き、やっと本格的に演奏会を開催きるようになりました。そのようなタイミングでの記念定期演奏会、そしてメインの作品は、グスタフ・マーラーの交響曲第2番「復活」です。素晴らしい。

▪️アマチュアオケが演奏するには大変な大曲です。細かなことや仕上がり具合について言い出せばいろいろあるのでしょうが、最後はめちゃくちゃ感動しました。自然に涙が溢れてきました。周りを見渡しても、目頭を拭う方が何人もおられました。ありがとうグリーン交響楽団の皆さん。オケも頑張りましたが、ソプラノやアルト、そして混成合唱団も加わっての「人の声」の力に改めて驚き、感動しました。特に、アルトの歌手の方の迫力に。今日は、このコンサートに伺えて本当にか良かったと心の底から思いました。

▪️コンサートの後は、学年が近い関西学院交響楽団のOB・OGの皆さんたちと、40年前、学生時代によく行った懐かしい居酒屋「ふじや」で”緊急”懇親会を開催しました。

【追記1】▪️マーラーの交響曲第2番「復活」の動画です。2003年にスイスのルツェルン音楽祭で演奏された時の動画のようです。指揮は、クラウディオ・アバド。イタリアの指揮者です。

【追記2】▪️グリーン交響楽団は、「みどり会」メンバー会社158社の社員の中で、楽器を演奏する音楽愛好家たちが、勤務する会社の枠を超えて集まり、1988年に結成されました。「みどり会とは、旧・三和銀行(現・三菱UFJフィナンシャル・グループ)の取引先企業によって構成された企業グループのことです。

孫の成長

▪️この前の土曜日、午前中は原尻さんの「知図展」を拝見しに行ったのですが、午後は自宅に戻りました。奈良に暮らしている娘の家族が大津にやってくことになっていたからです。孫のひなちゃんとななちゃんも、もちろん一緒です。まずは、大津京のそばにある皇子が丘公園で遊ぶことにしました。この写真には写っていませんが、ここにいます。ひなちゃんは小学校1年生。背も高くなりました。3月生まれですが、クラスの中で゛は後ろから3番目なんだそうです。それから、ちょっとおすましさんにもなりました。運動能力も高いですね〜。雲梯が得意です。本当に成長していますね〜。ななちゃんは、3歳になりほいんえんに元気に通っています。すごくおしゃべり。言葉が豊かです。

▪️昨日は我が家に1泊しました。そして、今朝、朝食を摂っている時に、私の向かいの席に座っていた孫のひなちゃんが質問をしてきました。「おじいちゃんのここ(顎髭)はどうして白いの?」と聞いてきました。「おじいちゃんのここ(額)はどうして皺があるの?」とも聞いてきました。「それはね、おじいちゃんだからだよ」。ひなちゃんは、よ〜く観察しています。

▪️朝食の後は、ひなちゃんと「百人一首」をしました。学童保育でやっているのだそうです。学童保育では、近い年齢のお兄ちゃんお姉ちゃんから良い刺激をもらっているようです。そうそうけん玉も上手です。これも学童保育で練習をしているのだそうです。孫と一緒に「百人一首」、いいですね〜。こういう時がやってくるとは思ってもいませんでした。「百人一首」何十年ぶりでしょうか。高校生の時には、古典の勉強の一環として暗記するように言われて、それがいやでいやで…。でも、この年齢になると、「百人一首」の歌をひとつひとつそれなりに味わうことができるようになりますね。家にこのピンクの本があるので、俄か勉強してみることにします。

義父のこと

▪️先週の土曜日の深夜、義父が亡くなりました。91歳でした。亡くなる前、意識がある時に、見舞うことができてありがたかったです。義父は、私が見舞ったあと、数時間後に亡くなりました。表現が難しいのですが、最期、上手に弱りながら天寿を全うされたように思います。義父の最期の時期は、2人の娘さん(1人は家人)に丁寧に支えられていました。幸せだったと思います。

▪️義父は、だんだん自宅での介護が難しくなり、最後は短期間ですが老人ホームに入りました。介護を受けつつも、いつも見舞いに来る人たちに感謝の気持ちを言葉にされていました。感謝の気持ちを最後まで忘れない方でした。完全燃焼ですね。大往生だと思います。自分も義父のようになればなあと思いますが、たぶん難しいでしょうね。加えて、病院ではなくて自宅で天寿を全うしたいのですけど、これはさらに難しいかもしれません。でも、諦めませんよ。義父は小学校の教員でした。最後は、校長を務めました。そのようなこともあるのでしょうか、戒名の最初の文字は「教」でした。

▪️日曜日は通夜でした。通夜の前に、湯灌と納棺を行いました。そのほとんどは、若い納棺士の方達が、細かな配慮をされながら非常に丁寧に行なってくださいました。よく鍛錬をされている方達だなと思いました。おそらくですが、葬儀会社ごとに、このような葬儀に至るまでの儀礼的なプロセス等は異なるのでしょうね。

1989年の年賀状

▪️今日は、奈良の老人ホームに入所している義父のお見舞いに行きました。お見舞いの前に、義母宅で昔我が家から送った年賀状を見せてもらいました。整理をしていて見つけたようです。この写真に写っているのは私の娘です。2歳になる直前かもしれません。今は2児(孫のひなちゃん&ななちゃん)の母です。

▪️今日は、奈良の老人ホームに入所している義父のお見舞いに行きました。お見舞いの前に、義母宅で昔我が家から送った年賀状を見せてもらいました。整理をしていて見つけたようです。この写真に写っているのは私の娘です。2歳になる直前かもしれません。今は2児(孫のひなちゃん&ななちゃん)の母です。

▪️1989年というと、私は大学院の博士課程単位取得満期退学して2年目ですね。この年に、日本社会学会の学会誌『社会学評論』に論文が掲載されることになりますが、おそらくこの年賀状の頃は、査読者からのコメントに対応して、三重県の離島の漁村で必死になって再調査をして、頑張って論文を大幅に書き換えていた頃だと思います。「技術革新と伝統的漁場管理」という論文です。『社会学評論』がまだ黄色い表紙だった頃の論文です。2本目の査読付き論文でした。常勤職はまだなく、非常勤講師等をしていました。個人的には精神的にも経済的にも不安定な時代でした。

孫たちがやってきました。

▪️プライベートな投稿です。でも、私にとっては大切な出来事がありました。先週の土曜日、娘と孫のひなちゃん&ななちゃんが、滋賀の自宅に遊びにきました。午後からみんなで一緒に滋賀県立琵琶湖博物館に行きました。ひなちゃんは小1の小学生、ななちゃんはもうじき3歳の保育園児。琵琶湖博物館の展示にどれだけ関心を持ってくれるのかなあと思っていましたが、ところがどっこい、いろんな展示を彼女らなりに楽しんでいたので驚きました。

▪️今回、驚いたことはいろいろありました。ひなちゃんは、ひらがながすごく上手になっていました。しっかした書体というか、きれいな字が書けるようになっていました。お母さん(娘)によれば、折り紙も、きちんと角を揃えて折れるようになっているとのこと、つまり、細かな指先のコントロールができるようになっているということなのでしょうね。

▪️ひなちゃんは、背も高くなってきました。3月生まれで、同学年の中でも成長は遅い方だったわけですが、今はクラスの中でも背が高い方なんだそうです。すらっとした少女になっていくのかな。楽しみです。それと、これまでは自分のことを「ひなちゃん」と呼んでいたのですが、今日は「わたし」と言う時がありました。ちょっと感動しました。少しずつ成長していますね〜。

▪️もちろん、妹のななちゃんも成長していますよ。いろいろ話ができるようになりました。もうじき、3歳になります。パズルが大好きです。琵琶湖博物館のディスカバリールーム(子ども用の展示室)でも、夢中になって遊んでいました。恥ずかしがり屋ということもあり、最初は私に対しても少し人見知りでしたが、今はもう大丈夫です。ななちゃんはね、恥ずかしがり屋だけどちょっと関西弁でいうところの「いちびり」な側面もあって、とてもも面白いです。

▪️2人の孫が成長していることを実感するわけですが、それは同時に、自分が老いてきていることを実感することセットでしょうか。今日は、ひなちゃんが最近習っているダンスを実際に見せてもらったのですが、すごいですね。ちょっと真似をしていたら、筋を痛めそうになりました。無理はしてはいけません。

水筒

■講義でずっと話し続けていると、途中で咳が出ることがあります。なんだか痰が絡むような感じになって咳が出るのです。そういうときは、水筒の麦茶を飲んで咳を止めます。ということで、講義には水筒を持参しています。昼食時に飲むために自宅から持参しているのですが、講義でも使うようになりました。

■講義でずっと話し続けていると、途中で咳が出ることがあります。なんだか痰が絡むような感じになって咳が出るのです。そういうときは、水筒の麦茶を飲んで咳を止めます。ということで、講義には水筒を持参しています。昼食時に飲むために自宅から持参しているのですが、講義でも使うようになりました。

■昔の演説会等の演台には、よくガラスのコップと水差し(冠水瓶)が置いてありました。今も置いてあるのかな。若い頃、なんであんなのが置いてあるのかなあと思っていましたが、今はよくわかります。老人になったのですかね。ええと、実際に老人ではありますが。老化で、喉の機能が落ちてきているのかもしれませんね。そうなると、誤嚥とかも心配になりますね。一度、早めに耳鼻咽喉科で指導を受ける必要があるのかなあとも思っています。

母校訪問

▪️先週、広島に出張しました。保護者懇談会で、保護者の方たちとの懇談が仕事の内容です。その仕事も終わり、その後の教職員や新和会(保護者会)の役員の皆さんとの慰労会も終わった後のことになりますが、卒業した中学校まで1人で歩いてみることにしました。広島市立二葉中学校といいます。宿泊していたホテルは広島駅に隣接していました。そこから母校の中学までは1.2km程度ととても近いのです。母校に行ってみようと思い立ったのは、たぶん21時をすぎていた頃かと思います。

▪️先週、広島に出張しました。保護者懇談会で、保護者の方たちとの懇談が仕事の内容です。その仕事も終わり、その後の教職員や新和会(保護者会)の役員の皆さんとの慰労会も終わった後のことになりますが、卒業した中学校まで1人で歩いてみることにしました。広島市立二葉中学校といいます。宿泊していたホテルは広島駅に隣接していました。そこから母校の中学までは1.2km程度ととても近いのです。母校に行ってみようと思い立ったのは、たぶん21時をすぎていた頃かと思います。

▪️私が二葉中学校を卒業したのは1974年の3月です。ですから、50年近く前のことになります。私の記憶の中に朧げながら残っている広島を、現在の街の様子と結びつけることはかなり難しいです。すっかり変わってしまっています。広島にお住まいの方にお聞きしましたが、広島駅の北側かここ5年ほどで大きく変化したようです。昔はなかったマンションが多数建設されています。母校の後者も、もちろん校舎は建て替えられていました。当たり前ですね。50年前ですから。私たちの頃は、木造2階建ての校舎でした。廊下は油拭きでしたね。戦後になって建てられた校舎だとは思いますが、私が在籍していた頃から、かなり古い建物だったような印象があります。一学年A組からI組までありました。9クラスです。1クラスは40人ほど。当時として、これは多いのかそれほどでもないのか、そのあたりはよくわかりません。

▪️夜、母校の校門の前に立ちながらいろいろ思い出すことがありました。私は、部活動として「技術クラブ」に入っていました。電気はんだごてや電子部品でラジオ等を組み立てる…そのような感じのクラブでした。活動は低調な感じだったような気がします。その頃、アマチュア無線の試験を受けたりもしましたね。2年生の時に電話級アマチュア無線従事者の試験に合格しました。そのような世界に憧れていたんでしょうね。また、3年生の時は生徒会にも入っていました。

▪️話は変わりますが、私の3学年上の先輩に、亡くなった歌手の西城秀樹さんがおられます。

50年ぶりの中山町

▪️広島の出張、現地解散になったので、少し寄り道をすることにしました。50年前に暮らしていた地域を訪ねてみることにしました。歩いてみると、いろんな記憶が甦ってきました。私は10代の後半に至るまで転園や転校が続いたのですが、なんとか小学校と中学校は広島の学校を卒業しました。私が卒業した小学校は広島市立中山小学校。かつて暮らしていた家から小学校まで記憶に残っている道を歩いてみました。私はこの広島市中山町に小学校5年生の3月から高校1年生の夏まで暮らしていました。1970年3月から1974年7月までです。

▪️広島市が全国で10番目となる政令指定都市に指定されるのは1980年です。その時から、中山町は東区中山町になりました。その頃から住所表記も変わったようです。私が暮らしていた当時は、住所表記に小字の地名がまだ残っていました。以下、私以外の皆さんには意味が無い文章かと思います。すみません。長々と書いていますが、つまらない文章ですので、どうかスルーなさってください。

▪️中山町は、広島市の市街地から峠をひとつ越えたところにありました。元々農村地帯です。1956年に広島市に編入される以前は安芸郡中山村でした。東西は山で、中央には単線の芸備線が走っていました。その芸備線に沿って川があり、その川に向かって東西の山裾に谷間がいくつもあるような地形でした。その谷間の傾斜地に水田が作られていました。そのようなわけで収穫量は高いわけではなく、逆に、農業的には厳しい地域でした。海外へ移民された方達も多数おられたようです。国土地理院の空中写真(1947年)を拝借して地名を付け加えています。

▪️そのような地域なのですが、広島という都市の郊外に位置していることから、高度経済成長期には、以前は農村の里山だった丘陵地が新興住宅地になりました。戸建て住宅からなる大規模な住宅団地が造成されたのです。その頃から、少しずつ地域の雰囲気も変わっていったのかもしれません。いわゆる、混住化ですね。私の暮らした家は、そのような新興住宅地にではなく、農家が農地を切り売りした土地に建てられていました。三軒の二階建て住宅と、二軒のやはり同じく二階建ての賃貸住宅、農家の立派なお宅が並ぶ谷筋の集落の一番奥に、この5軒の住宅が並んでいました。この集落の下方には棚田が並んでいました。

▪️私がそのような混住化した地域に暮らしたのは4年半ほどの期間ですが、子どもの時とはいっても12歳から16歳までの期間ですから、かなり記憶に残っています。今回は、広島駅の北側からバスに乗って中山町の、かつて暮らした場所の近くのバス停で降りました。そこには、昔の記憶にはない大きな高速道路(広島高速5号線)が建設中でした。山陽自動車道広島東ICと直結し、広島駅周辺市街地と広島空港との間の高速性・定時性を確保するとともに、広島市北東部地区の交通渋滞の緩和を図るために建設されているようです。

▪️じつは、事前にGoogleMapで調べて高速道路が建設中であることはわかっていたのですが、実際にその高速道路を下から眺めると、やはり何か違和感のような感情がありました。しかし、その高速道路を抜けてかつて暮らした家に近づいていくと、ほぼ記憶通りの風景が目の前に現れました。近づいていくと特徴のある住宅が目の前に現れました。これまで思い出すことはありませんでしたが、「ああ、そうだった。この家はよく覚えている」と急に記憶が蘇ってきたのです。記憶の奥底にある記憶と目の前の住宅が一致しました。ただ、人がお住まいになっているような雰囲気はありませんでした。

▪️そこから坂道を登っていくと、農家の立派な和風の建物の奥に、かつて暮らしていた住宅が現れました。ひょっとすると築後60年ほど経っているのかもしれません。我家が暮らしていた住宅、今も人が暮らしいることはわかりましたが、ずいぶん庭は荒れていました。ちょっと残念な気持ちになりましたが、私がとやかくいうことではありません。その住宅の向かいには、私が中学生の頃には、新婚のご夫婦が暮らしておられました。当時と同じご夫婦が今も暮らしておられるのかどうかわかりませんが、もしそうならば、70歳代後半のご年齢でしょう。

▪️50年前は、ここが谷筋の一番奥で、その後ろは山林でした。ところが今は、さらにその奥に住宅開発が行われていて、整然とした街区に新しい戸建て住宅が並んでいました。その手前、私が暮らしていたところのあたりだけは、まるでタイムカプセルに保存されていたかのように50年前と変わっていませんでした。私が暮らしていた住宅に隣接する農家には、私よりも一つ年上のお嬢さんがお住まいでした。性別も学年も違うので、話をすることはありませんでしたが、農家のご夫婦には大変親切にしていただきました。よく記憶しているのは、年末の餅つきに呼んでくださったことです。懐かしいです。50年ぶりに訪ねていっても、怪しまれるだけでしょうから、外から眺めるだけでしたが、今はどなたがお住まいになっているのでしょうね。気になりました。

▪️その後、通学していた小学校に向かいました。記憶の中にある通学路は、ほぼ昔のままでした。通学路なんですが、そこは舗装はしてあるものの軽トラックが1台通過できるほどの狭い農道でした。今も、水田が耕作されているところは記憶している昔のままでした。ただ、その先に進むと農地も住宅化しているせいか、記憶にある道は残っていませんでした。農業排水路が暗渠化されて小さな道になっていたりして、記憶とまったく合致しませんでした。また、私が小学生の頃は、同じ間取りの平屋の賃貸住宅が並んでいました。その賃貸住宅の並ぶ土地を抜けて学校に通っていたのです。今は、そのような賃貸住宅はありません。仕方がないので別の道を探すことになりました。当時のことですが、小学校からの帰宅時、賃貸住宅の前で練炭で秋刀魚やタレに漬け込んだ鯨の肉を焼いておられたりしていました。なんだか、のんびりしていました。

▪️ここまで来ると目の前に芸備線があります。私が中山小学校に転校したての頃は、まだ蒸気機関車が走っていました。C58という形式の蒸気機関車だったと思います。当時、蒸気機関車は全廃する直前でした(全廃は1975年)。もうじき消えていくということで、全国的にSLブームでした。私の周りの男の子たちの関心は、もっと大型のD51(デゴイチ)とかC62だったように思います。だから、C58については少し残念な気持ちもありました。それはともかく、この芸備線で強烈に記憶に残っているのは、私が勝手に「黄色い霧事件」と密かに呼んでいる出来事です。当時、客車にはトイレがついていましたが、汚物を貯めるタンクはついていなかったと思います。朝、通学路で一緒になった保健室の先生と一緒のこの芸備線のガードの下を潜ろうとした時、上を走っている客車から黄色い霧が散布されたのです。私は保健室の先生と一緒に「うわーっ」と驚きながらガードしたを通りすぎました。先生は、ハンカチを出して笑いながら拭いておられました。拭いても仕方がないのですが…。今だと考えられない感じでしょうか。私もそのまま学校に向かいました。

▪️芸備線のガードをくぐったところに、今では雑草が生えまくっていますが、私が小学生の頃は、ここに「拝み屋」さんの小さな家がありました。家といっても掘立小屋のような粗末な小さな建物でした。その建物の前には、記憶が曖昧ですが、家庭菜園と花壇があったかもしれまん。この「拝み屋」さんとは、民間の祈祷師のことです。当時小学生だった私からすると老婆でした。でも、今の私よりもお若いかもしれまん。時々、祈祷師の衣装(僧侶に近い装束)を身につけて出掛けておられました。お仕事があったのでしょうね。おそらく、この土地は当時は国鉄のものだったのではないでしょうか。どういうわけで、そこにお住まいになっておられたのか、その辺りの事情はよくわかりません。

▪️芸備線のガードをくぐった後は、右に行くと小学校なのですが、まずは左にある小高い丘の上の神社に向かうことにしました。この神社でもよく同級生と一緒に遊びました。神社の社殿の下に潜り込んで、蟻地獄(ウスバカゲロウの幼虫)を観察したりしていました。社殿の下には、たくさんのすり鉢状になった蟻地獄があったのです。それから、近くにはドングリの実が成っていました。地面に落ちたドングリの実を集めて、いろんなことをして遊びました。今回、参拝してみたところ、社殿はずいぶん立派になっていました。蟻地獄のあった社殿の下もコンクリートで固められていました。ちょっと残念でした。

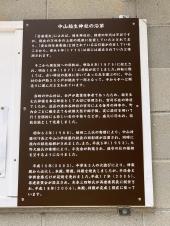

▪️社殿の横には、「中山稲生神社の沿革」という説明板が設置されていました。その沿革の最後の段落には、2003年に中学生の火遊びが原因で消失したため、再建されたとあります。そういうことでしたか。また広島市に合併される以前の中山村の歴代村長と中山小学校の歴代校長の顕彰碑が建てられていました。村長と校長の顕彰碑、何か時代を感じます。そこには、私が小学生だった時の校長先生のお名前もありました。長野幸雄先生です。顕彰碑の長野先生のお顔を拝見しながら、先生から伺ったことを思い出しました。長野先生は戦時中、海軍の兵隊でした。なんの軍艦だったか忘れましたが、沈没して救出されるまでの話を今でも記憶しているのです。疲れて眠ってしまうと海に沈んでしまうので、眠らないようにナイフで自分の体に傷をつけて痛みで眠らないようにした…そのような話だったように記憶しています。

▪️神社を参拝した後は、小学校に向かいました。校門の近くには、給食の調理室があり、良い香りが漂ってきていました。校舎も、増築されていました。ネット上にある情報を確認すると、1・4・5・6年は3クラス、2・3年は4クラスもあります。また、「昭和40年ごろから新興住宅地として発展してきたが,児童数もその影響を受けて増加の一途をたどった。その後児童数はやや減少ぎみであったが,最近は,学区内に団地ができたり,マンションが建設されたりして児童数が増えている」という説明もありました。私が在籍していた頃は、各学年は2クラス程度でした。1クラスあたりの人数はわかりませんが、増築が必要なほど児童数が増えているのではないでしょうか。私が小学生の頃は、マンションなどもちろん建設されていません。典型的な都市郊外の混住化した地域でした。

▪️当時、私の家族のような転勤族は、「旅の人」と言われていました。また、どこかに転居していく人たち、一時的にここに暮らしている人たち…という意味でしょう。私は、広島市立中山小学校、そして広島市立二葉中学校を卒業した後、高校は広島市内にある広島県立皆実高等学校に入学しました。しかし、在籍したのは高一の一学期という短い期間でしかありませんでした。父親の転勤で、その後は編入試験を受けて兵庫県立兵庫高等学校に転校しました。実際に「旅の人」だったわけです。この「旅の人」という言い方には、なにか少しネガティブな響きもありますが、私自身は、暮らしていた地域の皆さんにとても親切にしていただきました。もし、編入試験に落ちていたら、そのまま皆実高校に通っていたら自分の人生はどうなっていただろう…おそらく大きく変わっていたに違いないと思います。

▪️長々と駄文を連ねてしまいました。つまらない投稿で申し訳ありません。さて、卒業生とはいえ、中山小学校を訪ねるわけにもいかずに、怪しまれないように母校の横をゆっくり歩いて通り過ぎ、そのあとは、再び市街地にバスで戻って行きました。大変短い時間でしかありませんが、記憶の奥底に眠っていた50年前のことを思い出すことができて満足しました。

JR瀬田駅までのウォーキング/田口さんとの再会

■昨日も帰宅時に歩きました。ただしJR瀬田駅まで、たった3kmですが。それでも208kcalを消費しました。いつもより、少し早め、1kmを10分切るスピードで歩いてみました。「だったらジョギングの方がいいやん」と言う方もおられるでしょうね。。まあ、そうなんですが…。でも、昨日はウォーキングでした。卒業生の皆さんは、見覚えのある風景でしょうね。私も、あと2年で瀬田キャンパスから深草キャンパスに引っ越すので、この風景も懐かしくなるはずです。

■昨日も帰宅時に歩きました。ただしJR瀬田駅まで、たった3kmですが。それでも208kcalを消費しました。いつもより、少し早め、1kmを10分切るスピードで歩いてみました。「だったらジョギングの方がいいやん」と言う方もおられるでしょうね。。まあ、そうなんですが…。でも、昨日はウォーキングでした。卒業生の皆さんは、見覚えのある風景でしょうね。私も、あと2年で瀬田キャンパスから深草キャンパスに引っ越すので、この風景も懐かしくなるはずです。

■1段目の右は、瀬田キャンパスです。ウォーキングをスタートしてすぐの頃。智光館の横のあたり。2段目左は名神高速道路。右は瀬田丘陵からの風景。左に比叡山、右に比良山系が確認できます。真正面に見えるのは、琵琶湖の南湖。3段目は、ずっと駅に近いところにある寿司店の角に置かれている道標です。大学までのバスが通る学園通りと旧東海道とが交差する地点の角にあります。「三條大橋迄で五里余り」、「膳所藩札所より大萱港常夜灯に至る」、「江戸日本橋迄で百二十里余り」、「旧朝倉道信楽より伊勢 桑名に至る」。最初の二つは東海道。一里は、3.92727kmですから、京都の三条大橋までは20km弱、江戸の日本橋までは、約470kmになります。この東海道と交差する道が、現在の学園通りです。龍谷大学の正門の少し北側のあたりに森の中を抜ける道があるのですが、それが信楽に向かう道で。昔は、この細い道を通って伊勢方面に人が歩いていたのでしょうね。

■JR瀬田駅から電車に乗り、昨晩は、大津駅で下車。そして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お店に入ったら、びっくりすることがありました。なんと、田口宇一郎さんがいらっしゃいました。私は以前、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していましたが、その時の上司が田口さんでした。初めてお会いしたのは、博物館が開館する以前の開設準備室の時でした。今から、33年前、1992年のことになります。田口さんは、滋賀県庁では、最後は嘉田由紀子知事のもとで副知事を務められた方ですが、私にとっては「社会人の先生」のような方でした。「組織で仕事をすることの本質」を教えてくださった方かと思います。県庁のOBの方とも「私たちは、田口スクールの生徒だよね」と話すことがあります。開設準備室以降、琵琶湖博物館が開設してからも、本当にお世話になりました。結果としてかもしれませんが、いろいろ教えていただきました。

■私が2004年に龍谷大学に勤務するようになってからも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、しばしばお会いしてきました。龍谷大学に関係することでも、表には出ませんが、大変お世話になりました。そういう感じで、田口さんとは「利やん」を通してつながっていたのです。ところが、コロナ禍以降は、そういうことがなくなりました。そんなこんなで、今日、やっとお会いすることができたのです。こんな嬉しいことはありません。田口さんからは、「また準備室時代の面々と、この店に集まって呑もう」との提案をいただきました。以前、「利やん」で集まって同窓会を開いたことがあったのです。いろいろ手配して、関係者にお声がけしようと思います。初代の館長をおつとめいただいた川那部浩哉さんにもご連絡をいたします。昔の職場の皆さんが、また集まることができたら素敵だなと思います。田口さんは81歳、川那部さんは91歳、私は65歳、みんな同じだけ歳をとっていきます。あたりまえのことですけど。

「コピ・ルアク」

■息子から誕生日プレゼントが届きました。ジャコウネコがコーヒーの実を食べてウンチと一緒に排泄した種子=コーヒー豆です。ジャコウネコの腸内の発酵や酵素で、独特の香りがするとのこと。ウンチには引っかかりますが…。そういえばインドネシアを旅行した時に飲みましたかね。味については記憶に残っていないけれど。高級な豆らしく、週末にミルで挽いて楽しもうと思います。このコーヒーの名前ですが、「コピ・ルアク」というそうです。「コピ」はインドネシア語でコーヒーのことです。後半の「ルアク」は、インドネシア語でマレージャコウネコをこう呼ぶのだそうです。

■息子から誕生日プレゼントが届きました。ジャコウネコがコーヒーの実を食べてウンチと一緒に排泄した種子=コーヒー豆です。ジャコウネコの腸内の発酵や酵素で、独特の香りがするとのこと。ウンチには引っかかりますが…。そういえばインドネシアを旅行した時に飲みましたかね。味については記憶に残っていないけれど。高級な豆らしく、週末にミルで挽いて楽しもうと思います。このコーヒーの名前ですが、「コピ・ルアク」というそうです。「コピ」はインドネシア語でコーヒーのことです。後半の「ルアク」は、インドネシア語でマレージャコウネコをこう呼ぶのだそうです。

■この「コピ・ルアク」がどうして誕生したのか。インドネシアがオランダの植民地だった頃、オランダ人がコーヒーのプランテーションを開発して、そこでインドネシア人の農業労働者にコーヒーを作らせていました。コーヒーは、もちろんオランダ人のためのもので、オランダに運ばれるため、インドネシア人はコーヒーを味わうことはありませんでした。ただ、ジャコウネコが排泄したウンチにコーヒーの豆が未消化で残されていることに気がつき、それを綺麗に洗って乾燥させ、焙煎してコーヒーを作って飲んでみたところ、めちゃくちゃ良い香りがして美味しかった…それがこの「コピ・るあく」の始まりなんだそうです。まあ、未消化ですけどウンチの中にあったものですからね、よく飲もうと思ったな…とは思いますいが、今や高級ブランドのコーヒーです。息子に感謝です。

■息子も私と同じ4月生まれなので、私からもプレゼントをしました。岩手県三陸のご当地グルメ「瓶ドン」です。三陸のいくら・めかぶと、イカ、タコ、ウニをそれぞれ贅沢に漬け込み、瓶詰めしたものだそうです。自分にもプレゼントしたいな。そうそう、息子からは、ワコールから出ているCWXのランニング用5本指ソックスも一緒に届きました。頑張ってウォーキングやジョギングに励んでね…ということなんでしょうね。ありがとう。