第25回地球研地域連携セミナー滋賀「地域のにぎわいと湖国の未来 魚のゆりかご水田~5つの恵み~」

■先月開催された第25回地球研地域連携セミナー滋賀の動画か、YouTubeにアップされました。私は、後半のパネルディスカッションの進行を担当しました。

地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会

◾︎先週の土曜日は、午後から「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第4回研究会が龍谷大学の大宮学舎で開催されました。今回は、私の報告でした。2時間ばかりお話しをさせていただき、その後、2時間ばかりディスカッション。林学、農業経済学、林業経済学、社会工学、観光学…異なるディシプリンの7人の皆さんと濃密な時間を過ごすことができました。

◾︎先週の土曜日は、午後から「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第4回研究会が龍谷大学の大宮学舎で開催されました。今回は、私の報告でした。2時間ばかりお話しをさせていただき、その後、2時間ばかりディスカッション。林学、農業経済学、林業経済学、社会工学、観光学…異なるディシプリンの7人の皆さんと濃密な時間を過ごすことができました。

◾︎今回は、以下の拙論をもとにお話しをさせていただきました。

○脇田健一,2009,「DOING SOCIOLOGY 「ご縁」に導かれ流域管理の道へ」『ソシオロジ』54(1).

○脇田健一,2010,「『環境ガバナンスの社会学』の可能性-環境制御システム論と生活環境主義の狭間から考える-」『環境社会学研究』第15号(環境社会学会・有斐閣).

○脇田健一,2017,「野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携」『連携アプローチによるローカルガバナンス 地域レジリエンス論の構築に向けて』白石克孝・的場信敬・阿部大輔編,日本評論社.

◾︎お話しした内容は、20年ばかり取り組んできた文理融合による流域管理の原理的な問題(空間スケールに分散するステークホルダーとコミュニケーションの問題)についてです。参加された皆さんには大変共感していただくことができました。また、皆さんとのディスカッションからは、新たな課題も見つかりました。最初は、どうなるだろうなあ…と少し心配していましたが、大変有意義な時間になって嬉しかったです。やはり、共感って大切だなあ、人を勇気付けるなあ(というか、皆さん、優しい)。

◾︎しかし、同じディシプリンよりも、異なるディシプリンの方達との対話の方が、居心地が良いのはどうしてでしょうね😅。もっとも完全に異なるとなかなか対話も進みにくい。異なるディシプリンだけど隣接分野…ぐらいが、ちょうど良いのかもしれないな。ところで、参加された皆さん、この大宮学舎の素晴らしい雰囲気に驚いておられました。龍大発祥の地。オーラがありますからね。次回は来年の春でしょうか。いつものように東京で開催されます。

「ブランド米の創出は、一方通行ではダメだ」

▪️担当している社会調査実習では、6名の学生たちが、滋賀県の「魚のゆりかご水田プロジェクト」や「内湖の環境史」のテーマに取り組んでいます。夏休みには、長浜市の早崎町を訪問し、聞き取り調査をさせていただきました。12月にはさらに補足調査も実施させていただく予定です。加えて12月には、東京にある全国のブランド米を販売する米穀店でも、聞き取り調査をさせていただけることになりました。店主さんは、地域ブランド米による地域活性化に尽力し、メディァでも盛んに情報発信をされている有名な方です。

▪️今日は、授業の中で、「滋賀の人は、琵琶湖が大切、環境が大切というけれど、県外の消費者の人たち、もっと別の視点で捉えているのではないか」というような話しをしていました。といのも、早崎の農家さんから、東京では赤ちゃんの内祝いに「魚のゆりかご水田米」を贈る方がおられるという話しをお聞きしてい宝です。生まれた赤ちゃんの体重のお米を内祝いに贈るのだそうです。今日、店主さんと少しfbのメッセンジャーでやり取りをさせていただきましたが、そこで強調されいたことは、「ブランド米の創出は、一方通行ではダメだ」ということでした。つまり、生産する側、売る側の一方的な思いだけでは、ブランド米はできないよ、ということです。

▪️県内のいろんな関係者と話しをしていても、作る方には熱心でも、売る方の話しがおろそかになってきたことを自覚されているように感じます。せっかく生産した「魚のゆりかご水田米」も、販路が十分でなく売れ残れば普通の米の価格で売られていくことになります。なんだか、もったいないですね。また、消費者に届くまでの販路が十分に確保できておらず、ブランド米として販売するのならば、消費者の側が、そのブランド米をどのように受け止めているのか、そのあたりのことについても、ぜひ知らなくてはいけません。また、そのことを視野に入れた、農家の側のま自助や共助の仕組み作りも大切なことではないかと思っています。

▪️店主さんからは、あらかじめ用意した質問も良いけれど、それは60%程度にしておいて、学生さんたちにはその場で考えて質問してほしいと言われています。学生たちにとっては、プレッシャーですね。面白い展開になってきました。楽しみです。

滋賀県長浜市早崎町での「社会調査実習」

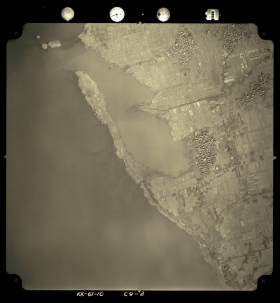

(国土地理院提供 写真)

◾️8月25日(土)・26(日) 長浜市早崎町で龍谷大学社会学部社会学科の「社会調査実習」(脇田班)を受け入れていただきました。お話しを伺わせてくださった早崎の皆様、コーディネートして頂いた松井 賢一さんには、心より御礼申し上げます。

◾️上の2枚の写真。同じ早崎町のあたりを撮影したものですが、随分地形が異なっていますね。左は、1961年に撮影されたものです。右は、現在のGoogle Mapです。じつは、早崎内湖は、1964年から1971年にかけて、県営の干拓事業によって農地になりました。では、早崎内湖はいつ頃から存在しているのでしょうか。こんな質問をすると、「それは、歴史以前のずっと前からそうなんじゃないの」と思う方もおられるかもしれません。現在の琵琶湖が出来上がったのが40万年前ですから。しかし、そのような地学的な歴史と比較すると、早崎内湖が「誕生」したのは、じつは比較的「最近」のことなのです。「最近」というと誤解を生みますね。正確にいえば、明治時代です。明治時代に、治水事業の一環として南郷に洗堰が建設されました。

◾️1900年(明治33年)から瀬田川改修工事が着工されました。瀬田川の川底を掘りさげ、川幅を広げ、川に突き出た小さな山を爆破し、琵琶湖からの水が流れやすくしたのです。加えて、1905年(明治38年)に洗堰を完成させ、この洗堰の開閉によって水の流れを調整できるようにしたのです。このような改修工事により、琵琶湖の水位は低下し、「水込み」と呼ばれる琵琶湖の水位上昇による浸水水害が軽減され、下流の治水利水にも大きな影響があったといわれています。早崎内湖は、この改修工事の結果として、早崎内湖は誕生しました。沖にあった砂州が推移低下により浮上し、そこにさらに砂が堆積することの中で、上左のような内湖が出来上がったのです(これは、国土地理院が提供している空中写真です)。内湖とはいっても、琵琶湖の周囲にあった他の内湖と比較すると、北側が琵琶湖に向かって大きく開いていることがわかります。内湖とはいっても、湾のような感じなのです。少し、脱線しますが、それぞれの内湖には、それが生まれてきた自然の歴史があり、そこに人が関わることで、人と内湖との相互作用による環境史が存在しています。そのことを無視して、多様な内湖を「十把一絡げ」的に取り上げることには、少し違和感を持ってしまいます。まあ、そのような問題については、別の機会に。

◾️話しを「社会調査実習」に戻しましょう。今回は、早崎で5名の方達にお話しを伺いました。1日目は、午前中に現在の農業政策と農家に対する補助事業に関して説明を受けました。午後は、今説明した、早崎内湖が明治時代の治水事業(南郷の洗堰建設)による水位低下と土砂の堆積によって生まれたというお話しから始まり、早崎の暮らしが魚と米と蚕の3つの「生業複合」により成り立ったいたこと、内湖の湖辺に誕生したヨシ群落の入札のこと、そのような「生業複合」が高度経済成長期の就業構造の変化や干拓事業の開始とともに消えていったことを伺いました。加えて、干拓地では、干拓地特有の営農の困難さがあり、米価の低下と減反政策に加えて干拓地の管理費用にも苦しんできたこと。その後のリゾート計画の撤回、突然の内湖再生事業、そしてビオトープの活動等についても伺いました。翌日は、「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策(多面的機能支払い)」と「魚のゆりかご水田プロジェクト」のことについて説明を受けました。早崎では、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組むにあたり、早崎の事情に適した独自の「一筆魚道」を開発されていますが、それをどのように設置するのか、実際の「ゆりかこ水田」に出かけて実物の魚道を使って説明していただきました。

◾️学生の皆さんは、早崎町の公民館でお話しを伺いました。左は、1日目の午前中、コーディネートをしてくださった松井賢一さんから、農業政策と農家に対する補助事業に関してお話しを伺っているところです。右は、1日目の午後、早崎町で内湖があったことろ漁業をされていた倉橋義廣さんからお話しを伺っているところです。倉橋さんは、「早崎ビオトープネットワーキング」の会長もされています。

◾️私が担当する「社会調査実習」を履修している学生さんは、今年は6名。農村や農業と少しでも関係している人がいれば良いのですが、皆んな農業の事に関して、まったく知識がありませんでした。前期の授業では、農業のこと、特に滋賀県の農業のことや、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に関して事前学習をしてきましたが、やはり現場に来てみると情報の多さと深さに「溺れそう」になりました。学生の皆さんは、自分たちにあまりに知識がないことを深く反省されていました。それでよかったかなと思います。あとで、補足の指導もさせてもらいます。写真は、現代の機械化された農業がどのようなものなのかの一端を知るために、農家の倉庫で様々な農業機械を見学させてもらっているところです。

◾️左の写真、遠くに伊吹山が見えます。ここは、元々、早崎内湖だったところです。干拓地ですので、周囲よりも(琵琶湖の湖面よりも)低いということになります。干拓地の地面は元々内湖の湖底ですから、そこに出来上がった水田はとても泥深くなります。農作業をする際には、大変なご苦労があったようです。また、干拓地の中に溜まった水は、ポンプで汲み出さなければなりません。その費用も必要になります。米価がどんどん高くなっていく時代であれば別ですが、現在のように米価が低迷して、「作るだけで赤字になるかも…」という状況では、そのような費用も大変な負担になります。実際、この干拓地の中には、営農を中止し、草木が生えるママになっているような水田もありました。食糧難、米不足ということで始まった干拓事業ですが、干拓事業が終わると、米が余ることから減反政策が始まりました。農地の維持が大変な負担であることから、リゾート開発が全国各地で始まった時には、ここにゴルフ場を建設するという計画も浮上しました。その計画は頓挫しました。そのあとは、干拓地に内湖をもう一度再生する滋賀県の事業が始まりました。営農に苦労している農地を全て滋賀県が買い取ったのかといえば、予算等の関係から、全てではありませんでした。この辺りのことは、これとはまた別の投稿で説明することにしようと思います。

◾️右の写真は、「魚のゆりかご水田プロジェクト」が取り組まれている圃場です。もちろん、魚道が設置されるのは、ニゴロブナやナマズといった魚が産卵に来る春ですから、夏である現在は取り外してあります。「それでは、学生の皆さんはよくわからないだろう」ということで、わざわざ魚道をこの圃場にまで運んで取り付け方を説明してくださいました。

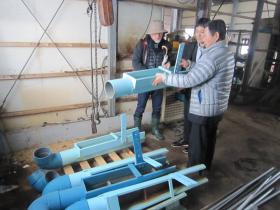

◾️軽トラックの荷台に乗っているのが、早崎で開発された「一筆魚道」です。この魚道を作成されたのは、「早崎農地水守ろう会」の事務局長である中村彣彦さんです。早崎町が「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組むのは、今年で3年目になります。1年目は、今とは違う、階段型の魚道を、圃場の排水溝のあたりを掘って埋め込む方式でした。その埋め込み作業には、大変な手間と時間がかかりました。そこで2年目からは、中村さんはこのような塩ビのパイプを使い、簡単に設置できるように新しい魚道を開発されました。しかも、一つ一つの圃場の排水口の形状や高さが違うことから、どのような場合にでも対応できるように改良が加えられました。

◾️早崎の「一筆魚道」は、2つのパーツから構成されています。ひとつは、排水路側に設置する部分です。排水路に出ている排水パイプにジョイントを使って接続します。もうひとつは、圃場の内側に設置します。圃場の排水溝に上から埋め込む簡単な作業が必要ですが、大掛かりな作業ではありません。このような改良を加えた「一筆魚道」を開発することで、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組む際のハードルも、随分低くなったのではないかと思います。

◾️おそらく学生たちにとっては、受け止めるのが困難なほど大量の情報だったと思います。また、伺った内容も、専門的なことが多く、事前学習をしてきたとはいえ、消化不良のところもあろうかと思います。学生たちは残りの夏休みで、伺ったお話しの文字起こしと格闘します。後期の授業では、まず今回の実習の振り返りと補講を行いたいと思います。そのような補講を済ませた後、今回の聞き取り内容に関して分析を進めていきます。また、補足調査も実施します。特に、干拓後の農地での営農の大変さを、農作業や経費の観点から伺おうと思います。

◾️おそらく学生たちにとっては、受け止めるのが困難なほど大量の情報だったと思います。また、伺った内容も、専門的なことが多く、事前学習をしてきたとはいえ、消化不良のところもあろうかと思います。学生たちは残りの夏休みで、伺ったお話しの文字起こしと格闘します。後期の授業では、まず今回の実習の振り返りと補講を行いたいと思います。そのような補講を済ませた後、今回の聞き取り内容に関して分析を進めていきます。また、補足調査も実施します。特に、干拓後の農地での営農の大変さを、農作業や経費の観点から伺おうと思います。

◾️今回は、早崎のリーダーの皆さんにお話しを伺いましたが、若い農家にも簡単にお話しを伺うことができました。お父様の農地を使って、トマトのハウス栽培に取り組む方です。滋賀県では珍しいと思いますが、専業農家です。ビニールハウスでトマトを生産し、販売等に関して経営的な工夫もしながら農業に取り組んでおられます。専業農家として家族も養っておられることからもわかるように、高い収益を上げておられるのだと思います。このような若い農家からお話しを伺うと、先輩の農家とは別の価値感に基づいて農業に取り組んでおられることがわかります。自営で仕事がしたかったので、家に農地もあることから農業に取り組むことにされた…とのことでした。家を守るとか、家産である農地を守るとか、そういう発想で農業に取り組まれているわけではありません。家業というよりも、ビジネスとして取り組まれているのです。私ぐらいの年代の農家は、長男でだから、昔の分類でいうと第二種兼業農家として村に残り、家を継ぎ、家産を義務として守るという傾向が強かったわけですが、今はそうではないのです。

◾️もう一つ、書いておかなければならないことがあります。それは、晩の「交流会」のことです。1日目の晩に、お話しを伺った皆さんとの交流会を持つことができましたて。その交流会の中で、学生の皆さんたちは早崎の皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。民俗学に関心がある方はご存知かと思いますが、地域によって「烏帽子親」と呼ばれる行事がありました。これは、擬制的親子関係と説明されています。昔、成人(元服)した時に、初冠と称して烏帽子を着ける儀式を行いましたが、その際地域の有力者に烏帽子をかぶせてもらい、その方の庇護を期待したことから、そのような呼ばれているのです。この儀式では、「盃の交換」が行われます。もちろん、昔は男性が成人する際に行われる儀式ですが、現在では男女に関係なく(笑)、村のリーダーの皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。もちろん、「これで早崎の社会調査実習は間違いなく成功」…というわけにはいきません。学生の皆さんには、さらに頑張って実習に取り組んでいただくことになります。

◾️もう一つ、書いておかなければならないことがあります。それは、晩の「交流会」のことです。1日目の晩に、お話しを伺った皆さんとの交流会を持つことができましたて。その交流会の中で、学生の皆さんたちは早崎の皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。民俗学に関心がある方はご存知かと思いますが、地域によって「烏帽子親」と呼ばれる行事がありました。これは、擬制的親子関係と説明されています。昔、成人(元服)した時に、初冠と称して烏帽子を着ける儀式を行いましたが、その際地域の有力者に烏帽子をかぶせてもらい、その方の庇護を期待したことから、そのような呼ばれているのです。この儀式では、「盃の交換」が行われます。もちろん、昔は男性が成人する際に行われる儀式ですが、現在では男女に関係なく(笑)、村のリーダーの皆さんと「盃の交換」をさせていただくことができました。もちろん、「これで早崎の社会調査実習は間違いなく成功」…というわけにはいきません。学生の皆さんには、さらに頑張って実習に取り組んでいただくことになります。

◾️帰宅後、この「社会調査実習」のことをfacebookで報告したところ、経済学部の農業経済の教員の方から、2年生のゼミで学生の皆さんに調査実習の成果を報告してほしいとの依頼がありました。さて、どうなることでしょう。学生の皆さんには、頑張ってほしいと思いますけど…。どうなるやろ。

【追記】◾️農家は、経済活動としてこの「魚のゆりかごプロジェクト」に取り組んでいます。農家がこのプロジェクトに取り組むのは、プロジェクトに取り組むことで収入が向上するからです。この「収入の向上」は、プロジェクトを進めていく上で、いわば「必要条件」ということになります。もちろん、湖岸の農家は、農業を主生業にしながらも、簡易な漁具(モンドリやタツベ等)を使って、「オカズとり」と呼ばれる自給を主たる目的とする漁業にも携わっていました。ですから、魚の水田への俎上を楽しみにしていること、プロジェクトに取り組む動機の一つとしてあげても良いかと思います。また、プロジェクトの中で世代間や村人同士の交流が生まれるわけですが、それを楽しみにされているところもあります。これも重要なポイントです。これは、「十分条件」ということになります。個々の集落でプロジェクトに取り組むか否かの意思決定の中では、この「必要条件」と「十分条件」を視野に入れながら、その他にも、頑張ってプロジェクトの推進に取り組む世話役を務める人(リーダー)がいるかどうか、そしてトータルなコスト(手間暇)とトータルなベネフィット(現金収入などの経済的な利益だけでなく、広い意味でのもの、何らかの効用も含む)とが天秤にかけられ、取り組むか否かが決まっていくように思います。

◾️必要条件と十分条件のうち、前者の必要条件に関していろいろお話しを伺っていると、生産した「魚のゆりかご水田米」を、付加価値のついたプレミアム米として売り尽くせるかどうかが課題であることもわかってきました。もちろん、取り組むことで農政から補助金は出ます。そのような補助金も、農家にとっては重要であることに間違いはありません。しかし、せっかく手間暇かけて「魚のゆりかご水田米」を生産しても、最後の売る段階で、通常の米と同じ価格で買われてしまうのであれば、生産意欲のさらなる向上につながりません。

◾️個々の集落で、プレミア米として評価してくれる販売ルートをきちんと確保していれば問題ありませんが、生産したプレミアム米をそのようなルートで全て売り尽くせるかといえば、必ずしもそうではありません。プレミアム米として販売できない場合は、通常の米として販売するしかありません。1つの集落で生産される「魚のゆりかご水田米」の生産量は、通常の米の生産量と比較しても少ないわけです。量が少ないことから、農協では通常の米とは別枠で、プレミアム米としては扱うことができないようです。農協で扱ってもらうためにはロットが必要なのです。複数の集落の米をあわせれば量も確保できそうではありますが、現状では、それも難しいようです。

◾️東京の全国の米を扱う専門店での出来事として、こんなお話しをお聞きした。「魚のゆりかご水田米」を、出産の内祝いとして購入するご夫婦がおられるという話しです。出産の際の内祝いとは、現在では、お祝いに対するお返しのような感じになっていますが、生まれたお子さんの体重と同じ重さの「魚のゆりかご水田米」をお返しに贈るのだそうです。このプレミアム米の名前に「ゆりかご」が入っていることから、内祝いに用いられるとのことでした。このお話しを聞いた時、とても面白いなと思いました。「魚のゆりかご水田米」は、そのようなネーミングがつけられた時点で、「物語」を付与されたプレミアム米になっているわけですが、さらに、この「内祝い」という、これまでとは別種の「物語」の文脈が与えられ、さらなる付加価値が生み出されているのです。しかも、その「物語」は、生産者である農家の側ではなく、消費者の側が与えているのです。

◾️「魚のゆりかご水田米」は、環境に良い、琵琶湖に良い取り組みなのだという情報発信の仕方は、環境に優しい農産品を求める、農産品に安心・安全を求めるグリーンコンシューマーにとっては意味があると思いますが、今回の場合は、必ずしも環境や琵琶湖とは直接的には関係ありません。「ゆりかご」という言葉が名前に入っていることから、そのような発想が生まれているのです。「魚のゆりかご水田米」というプレミアム米、一般の消費者の目線ではどう捉えられているのか、その点についてもっと深めていくべきかなと思っています。

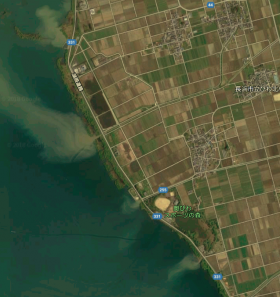

韓国に出張します

◾️今月の9日から11日まで、韓国の木浦に2泊3日で出かけることになりました。木浦の「国立海洋大学校」で開催される「 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム 統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で、琵琶湖の事例を元に「主題発表」というものを行います。まあ、基調講演かな。私の他にも、ベトナムの方による講演もあります。

◾️関空から仁川国際空港までは良いとして、問題はその後の鉄道です。どの駅で、どう乗り換えたらいいのかな…。現在、韓国側の方にお尋ねしています。旅慣れないので、こういう時はちょっと不安になりますが、あちらの列車に乗れるのが楽しみ。でも楽しみは、それぐらいかな。すぐに戻ってこなくてはいけないので。木浦に行くためには、まずソウル市内の龍山という駅まで移動するようです。そして、湖南線のKTXに乗るようです。それじゃ、龍山駅までは?ソウル駅まで行き、いったん地下鉄1号線で2駅移動する。これであっているのかな…と不安になってfacebookでつぶやいたところ、高校時代の同級生が、「Googleで調べれば」と教えてくれたので(今や多くの皆さんには常識的なことなのかもしれないけれど…)、やってみたらよくわかりました 。木浦に行くためには、まずソウル市内の龍山という駅まで移動するようです。そして、湖南線のKTX(韓国の新幹線)に乗るようです。それじゃ、龍山駅までは、まずはソウル駅まで行き、いったん地下鉄1号線で2駅移動する…という感じのようです(これであっているのかな)。まあ、こんな感じでして、あまりに頼りない私のことを韓国側の事務局スタッフの方が心配され、ソウル駅で私を出迎えて木浦まで案内してくれる人を派遣してくださることになりました。ちょっと、一安心。というか、情けないおじいさん…です。

第21回地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ~結の精神が育むいきものの多様性」

「生物多様性しが戦略の中間評価」

■「生物多様性基本法」という法律があります。この法律に関して、環境省は、以下のように解説しています。

■「生物多様性基本法」という法律があります。この法律に関して、環境省は、以下のように解説しています。

生物多様性基本法は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的としています。平成20年5月に成立し、同年6月に施行されました。 本基本法では、生物多様性の保全と利用に関する基本原則、生物多様性国家戦略の策定、白書の作成、国が講ずべき13 の基本的施策など、わが国の生物多様性施策を進めるうえでの基本的な考え方が示されました。 また、国だけでなく、地方公共団体、事業者、国民・民間団体の責務、都道府県及び市町村による生物多様性地域戦略の策定の努力義務などが規定されています。

■この「生物多様性基本法」に基づいて地方公共団体・自治体が策定する、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画、それが「生物多様性地域戦略」になります。この地域戦略については、「生物多様性基本法」や「生物多様性国家戦略」の中でも、その策定を推進して行くことになっています。滋賀県でも、2015年に「生物多様性しが戦略」が策定されました。以下は、この地域戦略を策定するまでの経緯について、担当する滋賀県琵琶湖環境部自然保護課では以下のように説明しています。

滋賀県では、生物多様性の保全や持続可能な利用をめざした取組を推進するため、平成25 年度(2013 年度)と平成26 年度(2014 年度)の2年間をかけて、「生物多様性しが戦略」の策定を行ってきました。この戦略を策定する過程から多くの県民の皆さんに参加していただくため、平成25 年度(2013 年度)には、希少種保全、外来種対策、里山里地里湖、観光、事業活動など11 のテーマでワーキンググループを開催しました。また、平成26 年度(2014 年度)には、県内6か所でタウンミーティングを開催し、議論や意見交換を行い、平成27年3月に「生物多様性しが戦略」を策定しました。

■私は、この説明にあるタウンミーティングにファシリテーターとして参加しました。また、その戦略の内容を検討する「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」にも委員として参加しました。国の法律や施策に方向付けられての策定ではありますが、様々なワーキンググループに参加された多様なお立場や考えの委員の皆さんのご意見が反映された、「滋賀県らしい」地域戦略になったように思います。滋賀県内の地域社会では、「守り」という言葉が使われてきました。例えば、「山の守りをする」「田んぼの守りをする」というような使い方をします。この「守り」という言葉を、この滋賀県の地域戦略では「人が自然を管理するという人間中心の考え方ではなく、自然の状態をよく見ながら、自然本来の力にゆだね、人間は必要な手を加える」というふうに捉えています。「自然を人の所有物として自由に扱うのではなく、預かったものと捉え、責任をもって次の世代に引き継ぐこと」が重要になってきます。滋賀県の「生物多様性しが戦略」では、この「守り」という言葉を大切なキーワードにしているのです。

■先日のことになりますが、自然保護課から、「生物多様性しが戦略の中間評価」がネット上にアップされたとの連絡が入りました。私は、策定時の専門家会議の後、「生物多様性しが戦略推進専門家会議」の委員に就任しました。この会議で、私たちは委員は中間評価について議論を行ってきました。「生物多様性しが戦略」では、平成62年(2050年)に向かって「滋賀らしい『自然とのかかわり』のあり方を発展させることにより、生きものと人とが共存し、自然の恵みから生み出される多様な文化が展開する社会が実現されている」ことを長期目標にしていますが、その長期目標のもとで、 平成32年(2020年)に向けての行動計画では3つの短期目標が設定されています。

行動計画

短期目標1 : 生物多様性の危機に対して、緊急の取組が実施されている。

短期目標2 : 社会経済活動における生物多様性の保全・再生への配慮の組み込みと、生態系サービスの持続可能な利用の取組が進んでいる。

短期目標3 : 生物多様性に関する県民の理解が深まり、各主体による生物多様性に配慮した行動が広まっている。

■「生物多様性しが戦略の中間評価」では、行動計画における数値目標等を用いて総合的に評価を行っています。滋賀県の生物多様性の現状を把握し、今後の取組に活かすこ とを目的としています。「生物多様性しが戦略」に限りませんが、政策の評価とはなかなか難しいなと思います。数値目標として設定されている指標の適切さも含めて、いつも悩むところが大きいわけです。もちろん、漫然と施策や事業進めるのではなく、こうやってチェックしていくことがとても大切なことなのですが、まだまだ色々工夫をしていかねばならないように思います。以下は、その中間評価です。ご関心のある方は、ぜひお読みいただければと思います。

「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関する調査

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■ところで、「魚のゆりかご水田」プロジェクトとは何かというご質問があるかもしれません。このプロジェクトの詳細については、滋賀県庁の解説をお読みいただければと思います。

■写真は、早崎の「魚のゆりかご水田」で設置される一筆魚道です。もちろん、現在、水田は雪に覆われていますので、一筆魚道を設置している写真は夏場に取られたものです。松井さんからいただきました。後者の方は、中村さんの作業場で松井さんに撮っていただいたものです。さて、この一筆魚道何ですが、1つ(1筆)の水田だけに魚が遡上できるようにしたものです。滋賀県内で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、集落によっては、魚道も兼ねた堰を設けて水路ごと水位を高くし、魚を遡上させておられるところもあります。一方、こちら早崎町の一筆魚道はこんなに簡単な装置です。圃場整備を終えた水田の排水管にも直接つなぐことができます。また、その時々の水路の水位に応じて傾斜した魚道を上げ下げできます。傾斜した魚道部分に穴が複数空いていて、そこに棒を通して高さを調整できるのです。早崎町農地水事務局長の中村さんが製作されたものです。ひとつを製作するのに時間はかかりますが、安価にできます。これは、いわゆる一筆魚道と言われるものですが、転作の関係で「ゆりかご水田」を実施する水田が年とともに変わったとしても、簡単にこの魚道を移動させることができます。この土地ならではの、技術的な工夫です。少し大掛かりになる堰あげ魚道のばあいは、たくさんの方達が力を合わさなければ設置できません。ただし、共同作業をすることで、人のつながりが強化されるという側面もあります。一概に簡単に設置できるから良い…といった単純なものでもありません。早崎の場合は、転作等の事情が背景には存在しているのです。

■お話しを伺うなかでは、国の補助金を含めた環境保全型農業の支援制度、県の支援制度、集落を運営する上での事情、集落固有の環境特性、集落の歴史や文化…様々な事柄が、目の前でつながりながら複雑に動いていることを実感しました。そして、集落をどう守って行くのかを考え努力する「村づくり」の文脈の上で、行政からの支援をうまく「消化」することができるかどうか、集落をまとめていくリーダーをどういう仕組みで、なおかつ持続可能な形で生み出していくのか…その辺りも重要な鍵になっているように思いました。

■「魚のゆりかご水田」プロジェクトで生産されたお米は、農家の側からすれば「魚のゆりかご水田米」の認証を受けてプレミアム米として販売されていくことが望ましいわけですが、JA等では一定以上の生産量がないとプレミアム米として扱うことが難しいようです。少ない量だと通常の米と同じように扱われてしまいます。高く売ろうと思うと、農家の皆さんが個別の販路を通して販売するしかありません。まとまった量がいるということになると、地域社会の中で複数の集落がこの「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組む必要が出てきます。地域内の集落連携が必要になります。なかなか難しい問題ですね。滋賀県内で、もっと「魚のゆりかご水田」米を食べていただき、食べることで琵琶湖を守ることにつなげていければ良いのですが…。

■東京方面でプレミア米を扱う、ある小売店では、「魚のゆりかご水田米」に人気が出てきたそうです。「魚のゆりかご水田米」を買い求める消費者の方は、本当にこの米が取れた水田で魚が成長したのかどうか、それをすごく気にされるのだそうです。生物多様性に配慮した農業は、魚に注目したもの以外にもあるわけですが、魚のばあいは、実際に米を生産している水田で孵化し外来魚に食べられにくくなる大きさまで成長することができます。そこが、他の生物と違うところです。意外に、これは重要なポイントかなと思っていますが、そのことはともかく、自分や家族の安心・安全だけでなく生物多様性にも関心を持つ消費者が価格が高くでも買い求めるようになっているのかも…しれません。しかし、そのような消費者が滋賀県内でもっと増えて行く必要がありますね。そのための、滋賀県内の流通の仕組みをもっと整備していく必要もあります。

■この東京のお話しをお聞かせいただいたとき、赤ちゃんの誕生祝いのお返しに「魚のゆりかご水田米」を送る方がおられるという話しも伺いました。「ゆりかご」と入っているから、赤ちゃんと結びつくのでしょう。面白いですね。プロデュースの仕方も重要ですね。こうなると、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの上流(比喩的な言い方ですが)にある国や県の支援制度から、下流にある消費者に届くまでの流通の仕組みや、プロデュースの仕方に至るまで、全てを視野に入れたある意味で「総合政策」が必要になります。

■月曜日は、長浜市早崎町での調査を午前中に終え、午後からは滋賀県庁農政水産部農村振興課に向かいました。担当職員と「魚のゆりかご水田」プロジェクトを発案された生みの親の職員の方からお話しを伺いました。写真は滋賀県庁に向かう途中に撮ったものです。長浜市早崎町の水田は一面雪に覆われて真っ白だったので、そのあとは、東近江市栗見出在家と野洲市須原の「魚のゆりかご水田」を訪ねてみました。栗見出在家はやはり雪に覆われていましたが、さらに南にある須原までくるとだいぶ雪も融けていました。

■こちら、野洲須原の場合は、先ほど説明した堰あげ魚道を採用されています。「須原魚のゆりかご水田 せせらぎの郷」と書かれた看板の後ろにある水田の排水路をご覧ください。水田と排水路の間にある法面の一部がコンクリートで固められています。そこにスリットが入っています。ここに堰板を入れて水路の水位を高くするのです。この写真だとわかりにくいですね。詳しくは、上にリンクを貼り付けた滋賀県庁の「魚のゆりかご水田」のページをご覧ください。

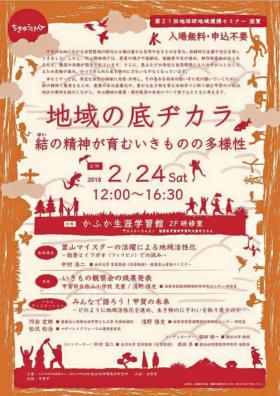

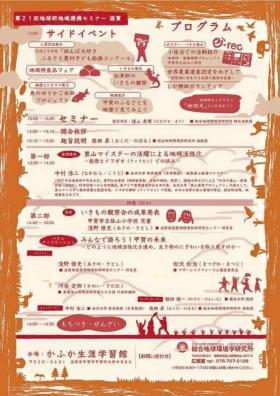

地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性」

■総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」が、2月24日に甲賀市にある「かふか生涯学習館」(〒520-3414 滋賀県甲賀市甲賀大原中886)で開催されます。今回の地域連携セミナーは、コアメンバーとして参加している地球研の私たちのプロジェクトが中心なって企画を進めてきました。主催は地球研、滋賀県に共済を、甲賀市からは後援をいただいています。私は、同日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めることから、今日は、「かふか生涯学習館」で最終の打ち合わせを行いました。

■今回の「地域連携セミナー」では、金沢大学名誉教授の中村浩二先生に基調講演をお願いいたします。ご講演のタイトルは、「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」です。中村先生は、「角間の里山自然学校」、「能登半島・里山里海自然学校」、「 能登里山マイスター養成プログラム」の代表として石川県の里山里海の保全、総合的活用、地域再生に取り組んでおられました。また、フィリピン・イフガオ世界農業遺産の将来を担う人材を養成する「イフガオ里山マイスター養成プログラム」にも取り組まれています。今回の基調講演では、長年にわたる中村先生にご経験を元にお話しをいただく予定です。

■基調講演のあとは、私たちのプロジェクトと連携しながら、甲賀市甲賀町小佐冶の水田で「いきもの観察会」をしてきた、甲賀市立佐山小学校の児童さんに「いきもの観察会」の成果を発表していただきます。そのあとは、パネルディスカッションです。以下の概要にも説明してありますが、地球研のプロジェクトとの連携でお世話になっている小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)の環境保全部会の農家の皆さんにご協力をいただきます。県内の農業関係者には良く知られていますが、小佐治は特産品であるもち米の生産、そのもち米を活かした6次産業化の活動で大変有名です。しかし、最初からそのような取り組みができたわけではありません。どのようにして、この6次産業化の取り組みを集落ぐるみで盛り上げてきたのか、村づくり・人づくりのお話しを中心にお聞かせいただこうと思います。そのような6次産業化の取り組みの延長線上に小佐治の里地里山の生き物の賑わいが生まれているのです。最初に「いきものの多様性」という課題があったわけではないのです。

■パネルディスカッションには、このような小佐治の取り組みに向き合い、農家の皆さんと超学際的研究を進めてきた淺野悟史さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員)からも報告していただきます。また、このような内陸部での「いきものの多様性」に関する取り組みに対して、琵琶湖に接する沿岸地域で「いきものの多様性」の問題に取り組んできた漁師の松沢松治さん(マザーレイクフォーラム運営委員長)からもご報告をいただき、内陸と沿岸との地域連携のあり方について、ご意見をいただければと思います。

■このような基調講演とパネルディスカッションのサイドイベントも開催されます。最後には、小佐治の「甲賀もち工房」の皆さんによって餅つきが行われ、ぜんざいも振舞われる予定です。

テーマ 地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性

概 要

甲賀の大地に広がる古琵琶湖の肥沃な土壌は豊かな自然や生きものを育み、伝統的な生業や文化を培ってきました。しかし、中山間地域では、農家の減少や高齢化、後継者不足が進み、耕作放棄地がみられるなど、集落の存続が懸念されています。さらに、里山などの身近な自然環境にも人の手が入らなくなるため荒廃が進み、かつてみられた生き物のにぎわいも少なくなっています。

本セミナーでは、身近な自然の価値に共感・共鳴し、その恵みを将来の担い手に受け継いでいくために、結の精神で集落をまとめ、農業の6次産業化や、豊かな生き物を育む水田作りに取り組む甲賀の小佐治地区の事例を紹介しながら、中山間地の農業・農村集落の未来について皆さんとともに考えます。【プログラム】

◆サイドイベント

12:00-13:00

・入賞作品展示

平成29年度「田んぼ大好き ふるさと農村子ども絵画コンクール」

・ポスター・パネル展示

小佐治での活動紹介

世界農業遺産認定をめざして-琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業-しが棚田ボランティア

・地域特産品フェア

・いきもの展示

谷津田のいきもの観察

・映像とジオラマ展示

魚のゆりかご水田プロジェクト

・映像展示

甲賀のふるさとを映像で見てみよう

◆第一部

13:00 - 13:10 開催挨拶

13:10 - 13:20 趣旨説明

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

13:20 - 14:20 講演1

「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」

中村浩二 金沢大学客員教授(名誉教授)・能登里海里山マイスター

休憩(20分)

◆第二部 14:40 - 15:50

発表

いきもの観察会の成果発表 甲賀市立佐山小学校 児童

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

パネルディスカッション

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

河合 定郎 農業法人有限会社甲賀もち工房 代表取締役

松沢 松治 マザーレイクフォーラム運営委員長

コメンテーター

中村 浩二 金沢大学 客員教授(名誉教授)

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

コーディネーター

脇田 健一 龍谷大学 教授

プロジェクト骨格会議

■昨日は、明日10時から晩の19時半まで、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の「プロジェクト骨格検討会」が開催されました。もうじき、研究所内で、評価委員会が開催されます。国内外の審査委員の前で、プロジェクトリーダーがプロジェクトの進捗を報告して、審査委員からの質疑や意見に対応しなければなりません。そのようなこともあり、プロジェクトのコアメンバーが集まり、プロジェクトにブレがないか、「穴」はなのいか、そしてメンバー間に認識のズレはないか、根本的な点にまで立ち戻って、プロジェクトの「骨格」を再度チェックしました。

■なかなか厳しいやり取りもありましたが、なんとか問題点を抽出して整理し、クリアにして終了することができました。同じ専門分野、近い専門分野だと、このようなことをする必要はないのかもしれません。しかし、自然科学から社会科学まで専門分野の異なる研究者が集まってプロジェクトの取り組んでいるので、度々、こうやって根本の骨格にまで戻って確認を繰り返して行く必要があるように思います。そこが良いところでもあるわけですが、なかなか大変なのです。

■これに耐えられない人(嫌な人)は、個別ディシプリンに基づく環境研究プロジェクトはできても、相互に緊張感を孕みつつも、自分たちの持つ専門性を補完的に活かし合うような、総合的な環境科学研究は避けて通ることになります。加えて、このような総合的な環境科学に関する研究をきちんと評価できる学会がまだありません。時間もエネルギーも必要になります。多くの人たちは、コスト・ベネフィット的に見合わない(時間とエネルギーが必要な割には、成果の産出や評価の獲得が難しい)と判断すると思います。ですから、プロジェクトの内部の「何か」に、さらにはプロジェクトを通して見えてくる社会の「何か」に、強くコミットしている必要があります。

■骨格検討会の後は、プロジェクトのメンバーと内湖の調査に関して意見交換を行いました。いやはや、なかなかハードな1日でした。