祝!! 第50回「北船路野菜市」

■2011年より始まり、6つの学年の学生たちで、こここまで引き継いで継承してきた「北船路野菜市」、本日8月20日で、とうとう第50回を迎えることができました。4月と9月、そしてどうしても開催できなかった月を除き、毎月、頑張って開催してきました。指導している学生たちですが、ここまで頑張ってきた学生たちのこと、本当に立派だと思っています。また、学生たちと連携してくださった農家の皆さん、そしてご支援くださった農事組合法人「福谷の郷」の農家の皆さんには、そして、月1回とはいえ、学生たちか販売する農産物をお買い求めくださった中心市街地の皆様にも、心よりお礼を申し上げたいと思います。

■当初、私のゼミのゼミ活動としてスタートした「北船路米作り研究会」の活動ですが、今年の春から、公認サークル団体としての活動になりました。私のゼミでなくても、どの学部でも、どの学年の皆さんでも、龍谷大学の学生であれば参加することができます。まだ、きちんと部員を確保するためのリクルート活動ができていませんが。後期の秋からは、頑張ってくれると思っています。これまでのゼミ活動とは違い、活動を継承していく上では困難が伴うことと思いますが、研究会の活動の幅を広げていくためにも、ぜひとも頑張ってもらいたいと思います。

■皆様、今後とも学生たちの「北船路米づくり研究会」の活動をご支援いただければと思います。どうか、よろしくお願いいたします。

北船路米づくり研究会「2016龍大芋」

■4日(日)、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」では、「龍大芋」(里芋)の種芋を植える作業を行いました。ただし、現在、研究会のメンバーは4回生だけということもあり、皆、就活で忙しく、作業に来ることができたのは黒木くんと教員の私だけでした。研究会、ピンチです!サークル化していくために、新メンバーのリクルートをしなくてはいけません(皆さん、現在、研究会会員を募集中です。よろしくお願いいたします)。それはともかく、当日の作業は、トラクターと鍬を使って、種芋を植え付ける畝作りから始まりました。

■作業は午後も続きました。研究会が里芋を栽培するのは、写真の畑の1/4程度、向かって右から2筋の畝になります。残りは、京都の町家レストランや、他の団体が里芋を栽培されます。指導農家は、私たち大学関係者だけでなく、多角的に街との連携を進めておられます。ちなみに、里芋畑の(棚田の)上では、龍大米コシヒカリが比良山系・蓬莱山の山水でしっかり育っていますよ。

■北船路の棚田は獣害柵に囲まれており、その中でも「龍大米」を生産している水田は、北船路の棚田の一番てっぺんになります。入口には、「農学連携ほ場 龍谷大学脇田ゼミ 北船路米づくり研究会」と書いた看板が取り付けられています。「北船路米づくり研究会」は、この4月からゼミの活動から地域連携型の学術サークルに運営を変えたので、この看板から「脇田ゼミ」をカットしなくてはいけません。まあ、そのうちに。入り口横にある、通称「脇田案山子」はいよいよボロボロになってきました。これも、なんとかしなければいけませんね。

■私たちが作業をした畑の手前には、これから北船路の特産品にしようと村の農事組合法人が頑張っている海老芋の種芋が育てられていました。15時頃に里芋の作業が、指導農家のご指導のもと終了しました。黒木くん、ご苦労様でした。黒いマルチシートを被せてある畝で龍大芋が成長していきます。今年は、約90個の種芋を植えました。

■私たちが作業をした畑の手前には、これから北船路の特産品にしようと村の農事組合法人が頑張っている海老芋の種芋が育てられていました。15時頃に里芋の作業が、指導農家のご指導のもと終了しました。黒木くん、ご苦労様でした。黒いマルチシートを被せてある畝で龍大芋が成長していきます。今年は、約90個の種芋を植えました。

■龍大米の収穫は、11月頃になります。いつもは、もっと棚田の下の方で生産してきましたが、今年は、棚田の上から2段目の水田を畑にして生産します。比良山系・蓬莱山が蓄えた山水がふんだんに使って栽培していくことになっています。秋には、粘りのある美味しい里芋が出来上がることを願って、これから世話をしてくことにします。

■右の写真は、里芋の種芋です。こんな小さな種芋が親芋として大きく成長し、その周囲にはたくさんの子どもの里芋が土の中で育ちます。楽しみですね〜。もちろん、大きくなった親の方はヤツガシラと呼ばれますが、これもかなり美味しいです。これまた楽しみだな〜。

「大津百町百福物語」の認定商品

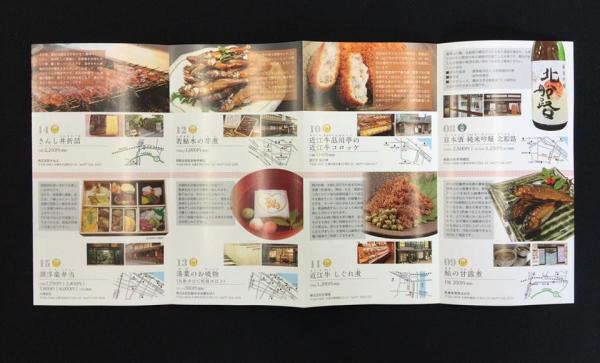

■先週の水曜日、中心市街地にある中央市民センターで「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。その際、最後の雑談だったと思いますが、「株式会社まちづくり大津」の元田さんが、「せんせーとこの、北船路のお酒、『大津百町百福物語』に選ばせてもらいましたよ」と言ってくださいました。よくわかっていませんでしたが、昨日の「北船路野菜市」で、大津百町館の野口さんから、写真のパンフレットをいただくことで、やっときちんと理解できました。私たちの「北船路米づくり研究会」が、酒米の生産者(農事組合法人「福谷の郷」)と酒造会社(平井商店)をつないでプロデュースした清酒・純米吟醸「北船路」が、「大津百町百福物語」(大津商工会議所内大津物産振興支援事業委員会)の認定商品に選ばれたのでした。

■先週の水曜日、中心市街地にある中央市民センターで「大津エンパワねっとを進める会・中央」が開催されました。その際、最後の雑談だったと思いますが、「株式会社まちづくり大津」の元田さんが、「せんせーとこの、北船路のお酒、『大津百町百福物語』に選ばせてもらいましたよ」と言ってくださいました。よくわかっていませんでしたが、昨日の「北船路野菜市」で、大津百町館の野口さんから、写真のパンフレットをいただくことで、やっときちんと理解できました。私たちの「北船路米づくり研究会」が、酒米の生産者(農事組合法人「福谷の郷」)と酒造会社(平井商店)をつないでプロデュースした清酒・純米吟醸「北船路」が、「大津百町百福物語」(大津商工会議所内大津物産振興支援事業委員会)の認定商品に選ばれたのでした。

■トップの写真は、パンフレットを広げたものを撮ったものです。上段の一番右、ご覧いただけるでしょうか。ここには、以下のように紹介してあります。プロデュース「龍谷大学北船路米づくり研究会」の後に、「大津の力でできたお酒です」とあります。とっても嬉しいです!!

蓬莱山の麓、北船路の棚田で作られた酒造好適米を、大津で350年の歴史のある酒屋が手造りしたお酒です。棚田が見える琵琶湖の眺望を思い浮かべながらご賞味ください。

■昨日、平井商店さんにご挨拶に伺いました。平井商店さんは、「浅茅生」(あさじお)という銘柄で知られる酒蔵ですが、それにもかかわらず、私たちがプロデュースした「北船路」を大津百町百福物語認定商品にと推薦してくださり、大津物産振興支援事業委員会で認定されたのでした。心より御礼申し上げます。

第47回「北船路野菜市」

■昨日28日(土)、第47回「北船路野菜市」を、いつものように大津市の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で開催しました。先月、4月は野菜生産の端境期で野菜市はお休みでした。今月5月から再開です。まだ、野菜の種類や量は少なく、野菜市が賑やかになってくるのは来月以降になります。それでも、美味しくて新鮮なほうれん草、大根、スナップエンドウ、キヌサヤ等、販売しました。お買い求めくださった皆様、ありがとうごいました。

■「北船路米づくり研究会『2016田植作業』」にも書きましたように、今年度のゼミの募集はありません。3年生のゼミ生はいません。4年生だけで頑張っています。ゼミ活動から地域連携型のサークル活動になります。というとで、他のメンバーが増えるまでは、4年生で活動していきます。早く、リクルート活動をしなくてはいけません。

■一昨日は、ゼミの北野くんが、野菜を出荷してくださる北船路の協力農家の皆さんと、出荷の調整をしてくれました。そして、昨日の朝は、伊香くんが集荷してくれました。野菜市には、伊香くん、黒木くん、藤井くん、長谷川さん、副代表の左川さんが、午後からは代表の水戸くんがやってきました。みんな就職活動中ですが、頑張っています。水戸くんは、午前中、就職活動の面接でした。

■ところで、「野菜市」に立ち寄って学生に話しかけてこられた方(高齢の女性)がおられました。これから出かけるので野菜は買わないとのことでしたが、その女性が重そうに荷物を下げておられたのをみて、藤井くんが、荷物をかわりに持ち、一緒に「浜大津駅」まで歩いて行きました!もちろん、その方から感謝されたのは言うまでもありません。別に私が何か言ったわけではなく、ごく自然に「荷物駅まで持って行きますよ」と言い出したのです。とっても素敵です。「エエ感じやな〜」と思ったものですから、このことをfacebookにアップしました。すると、本日、藤井くんが高校時代にお世話になった先生がその投稿をご覧になり、わざわざ私にメッセージをくださいました。その先生も感動されようです。とても喜んでおられました。ますます「エエ感じやな〜」という感じなのです。

■ところで、「野菜市」に立ち寄って学生に話しかけてこられた方(高齢の女性)がおられました。これから出かけるので野菜は買わないとのことでしたが、その女性が重そうに荷物を下げておられたのをみて、藤井くんが、荷物をかわりに持ち、一緒に「浜大津駅」まで歩いて行きました!もちろん、その方から感謝されたのは言うまでもありません。別に私が何か言ったわけではなく、ごく自然に「荷物駅まで持って行きますよ」と言い出したのです。とっても素敵です。「エエ感じやな〜」と思ったものですから、このことをfacebookにアップしました。すると、本日、藤井くんが高校時代にお世話になった先生がその投稿をご覧になり、わざわざ私にメッセージをくださいました。その先生も感動されようです。とても喜んでおられました。ますます「エエ感じやな〜」という感じなのです。

「みつばち保育園」の遠足

北船路米づくり研究会「2016田植作業」

■「北船路米づくり研究会」の活動は、今年度で7年目になります。先日、5月21日には、7回目の田植を行いました。

■指導教員である私が、来年度、大学の研究員制度のもとで1年間研究に専念する長期研究員になります。研究員になると、授業や様々な学内行政の仕事が免除になります(してはいけない)。それに伴い、今年度はゼミ生の募集をしていません。ゼミは3回生・4回生と2年間にわたって指導するわけですが、来年度はゼミを担当できないためです。再び、ゼミを担当するのは、2018年度からになります。そのようなわけで、毎年、田植え作業の主力は3回生になるわけですが、今回は3回生がいないことから、就職活動や卒論等で忙しい4回生が頑張ってくれました。水戸くん、黒木くん、藤井くん、お疲れ様でした。

■上記のような状況を迎えるタイミングであり、また、研究会の活動にもっと幅を持たせたい、もっと多様な能力をもった学生に参加してほしい…そのような思いから、今年度からは、これまでのゼミ活動から、地域連携型のサークル活動へと運営の方法を変えていくことになりました。したがいまして、龍大生であればどの学年、どの学部の学生でも参加できます。

■今年は、田植の作業をできる人数が少ないので、ほとんど田植え機のお世話になりました。指導農家の吹野さんが田植え機を操作してくださいました。4回生と私は、田植え機が苗を植えられなかったところを捕植しました。ご覧の通り、北船路の棚田の一番てっぺんの田んぼ。比良山系蓬莱山の綺麗で冷たい山水が一番最初に入る田んぼです。厳しい環境で育つので、小粒ですが味の濃い米ができます!今年もすくすく育って欲しい、棚田の「龍大米」!!

■この日は、私たち「研究会」のメンバー以外に、NPO法人「スモールファーマーズ」で研修をしている皆さんも来られていました。北船路の農事組合法人「福谷の郷」と「スモールファーマーズ」とでは連携しており、「スモールファーマーズ」で研修に励む社会人の皆さんを受け入れておられます。今回は、純米吟醸酒「北船路」の原料となる酒米の水田で、補植作業をされました。純米吟醸酒「北船路」は、私たち研究会がプロデュースして生まれた日本酒です。「スモールファーマーズ」の皆さんにも、ぜひこの日本酒を楽しんでいただきたいものです。