「堅田の落雁」と干菓子の「落雁」

▪️先日うかがった堅田の「魚清楼」さんで撮った写真です。もちろん、ホンモロコの素焼きと鴨すきを楽しみにして行ったのですが、あの有名な堅田の浮御堂の見えるお座敷にあげていただき、まず最初に出していただいたのが、この写真のお茶とお茶菓子でした。お茶菓子は落雁(らくがん)。落雁とは、米等から作った澱粉質の粉に水飴や砂糖を混ぜて着色し、型に押して固めて乾燥させた干菓子のことです。私の場合、糖質制限をしているので、甘いものはちょっと…なんですが、よく見ると、この落雁に浮かび上がっているのは目の前に見えている浮御堂でした。ふと思いました。今まで、考えたことがなかったのですが…。

▪️堅田は近江八景のひとつ「堅田の落雁」としてもよく知られています。リンクを貼り付けますけど、これは歌川広重の作品です。背景には、夕暮れの比良山系がみえますね。湖岸には、今とは少し形が違いますが浮御堂も確認できます。そして、空からは、渡り鳥の雁(カモ目カモ科ガン亜科の水鳥のうち、カモより大きくハクチョウより小さい一群の総称)が琵琶湖に舞い降りようとしています。近江八景は、中国の瀟湘八景(しょうそうはっけい)をモデルにしています。おそらく、「堅田の落雁」のモデルは、この瀟湘八景の「平沙落雁」ではないかと思います。ちなみに、「落雁」は俳句の秋の季語でもあるようです。

▪️では、「堅田の落雁」と干菓子の「落雁」、どういう繋がりがあるんだろう。それがね、よくわからんのです。なんで、干菓子の名前に「舞い降りる雁の群れ」という名前をつけたのか。

中国の「軟落甘(なんらくかん)」が「落甘」に転じた説と、中国の名所を集めた「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」のうちの一つ「平沙落雁(へいさらくがん)」を由来とする説があります。

▪️これ、和菓子屋さんの解説ですね。説が二つあるとして、「落甘」と「落雁」の音が近いから…なんとなくわかります。でも、もうひとつの方はよくわかりません。「平沙落雁」と干菓子の「落雁」、どういうふうに、どういう意味で繋がっていくんでしょうね。「落雁」の謎。

堅田の魚清楼

▪️堅田の「魚清楼」さんです。今年の1月から予約を入れていました。「そんなに前から…」。そうなのです、予約でいっぱいなんです。京都の花街から芸妓さんや舞妓さんと一緒にやってこられる方も何組もいらっしゃるとか。人気があります。創業300年の老舗です。江戸時代は脇本陣だったというお話もお聞きしました。私は、こちらのお店は今回で3回目でした。2回目の時は、龍谷大学社会学部を退職される先生を慰労する会を、親しい社会学科の3人の同僚とこちらの「魚清楼」さんで開かせていただきました(退職される先生は学科が違っていましたが)。懐かしいです。今から、10数年前のことですね。

▪️で、今回は3回目です。冬のこちらのお店のお料理は、なんといってもホンモロコの素焼きと鴨すきです。堪能させていただきました。勤続40年を超える仲居さんが、全てお世話をしてくださいました。しかも、琵琶湖と堅田の浮御堂が座敷からしっかり眺めることのできる座敷です。勤続40年の仲居さんによるお世話と座敷からの風景も含めて、楽しませていただきました。

▪️私は琵琶湖の魚の中で、ホンモロコが一番好きだと思います。美しいホンモロコを炭火で素焼きしたものを、三杯酢に浸したし、その上で生姜醤油につけていただきました。すでにホンモロコは卵を抱えていました。もちろん、骨まで全部食べられます。美味しい!! 焼いた時の香りも素敵なんですよね〜。それから鴨。琵琶湖では禁猟ですので、北陸から仕入れておられるようです。こちらも美味しかったです。まずは鴨のたたきで美味しい出汁をとり、鴨肉と野菜を加えていきます。これも美味しかった。最後は、雑炊ですね(糖質制限の関係で控えめに…)。いろいろ美味しい料理はありますが、料理というか、食材そのものにパンチ力がある料理が好きなんですね。今日は、満足しました。

▪️お料理の写真ですが、一番最初にいただいたのが、一番下の左側、鯉の洗い。酢味噌でいただきます。その次は、ホンモロコの炭火焼き。最後は、金網に頭を突っ込んで少し焦がして、頭から全部食べられるように焼いてくださいました。そして、一番下の右側にあるゴリ(ヨシノボリの稚魚)の佃煮。最後が鴨すきですね。卵の黄身が見えますが、この黄身とたたき(鴨骨の部分を細かく砕いた)を混ぜて、まず最初に鍋に入れます。その後に、野菜と鴨肉を。美味しかったです。

▪️もっとも、そんなにゆっくりしている余裕はないのですが、前々から予約をしていたものですから…どうかご容赦ください。

【追記1】▪️私の経済力からすれば、魚清楼さんは高級なお店になります。でも、年に1回程度であれば、家族で湖の幸を楽しむことができるのかなと思っています。次回は、来年ですね。ホンもロコが卵を抱えつつ、まだ骨が柔らかい季節を早めに予約することにしたいと思います。

【追記2】▪️こういった湖の幸を楽しむことと、「MLGs」や「世界農業遺産」とがどこかで繋がって体験できるような仕組みが欲しいと思っています。

【びわ湖葦舟プロジェクト】葦舟づくり2023 目指せ竹生島!short ver

▪️こういう動画の存在を教えていただきました。動画の説明を転載します。

びわ湖に生えてる葦で船を作る!

太古の人々が、葦(ヨシ/アシ)で舟を作っていたと知り、

それを体験してみたくて

冬に葦を刈り、春に野焼きをし、

夏に束ねて舟を作り、

びわ湖の神様にご挨拶すべく、竹生島を目指しました。かつては当たり前だった

自分達で舟を作り、漕いで島を目指すという経験は、

現代では得難く、言葉にしきれぬ喜びがありました。葦は古くから屋根やヨシズの素材としても利用されてきました。

近年使われる事が減っていますが、

葦はびわ湖の水質を良くしてくれています。自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、

いい循環が広がっていくことを願っています。

今後も続けて活動していけたらと考えていますので、ご協力よろしくお願いします!

▪️この説明では、「葦はびわ湖の水質を良くしてくれています」とありますが、正確には「葦」そのものだけではなくて、「ヨシ群落」全体かなと思います。細かなことは別にして、こういうことを楽しむ方達がおられるって素敵だなと思いました。特に、「自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、いい循環が広がっていく」というイメージは非常に大切なことだと思っています。「楽しさ」と「環境」、この両者が結びつくことが大切です。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」ながら「環境」保全に努めるというのは駄目だとは言いませんが、共感と活動の広がりが生まれてきません。もちろん、きちんと安全を確保するために、知り合いの若手漁師さんが伴走されたそうです。これも素敵だなと思います。

滋賀県庁の皆さんとミーティング

▪️昨日は、午前中自宅で仕事をして、午後からはまずは大津市役所へ。自治協働課を訪問し、「大津市協働を進める三者委員会」の打ち合わせと意見交換を行いました。大津市に限らず、人口減少と高齢化が加速度的に進行していく状況の中で、地域コミュニティの自治のあり方や仕組みも変化せざるを得ません。大津市では、前市長の時に、地域コミュニティを支える支援に関して、市役所と地域との間に緊張関係が生まれた時もありました。そもそも大津市は地理的に南北に細長く、マンションがたくさん建設されている市街地から、過疎が進む山間地域まで、地域コミュニティの自治の状況やあり方は実に様々です。同じような一元的な仕組みで自治を支援していくことも困難です。この「大津市協働を進める三者委員会」の委員長を務めながら、いつもその困難さに直面してきました。ただ、1期2年連続3期までという決まりがあり、私は今年の2月でこの委員長や委員を退任します。引き続き頑張って地域コミュニティをどのように支援していくのか、知恵を絞り汗をかきながら取り組んでいただきたいと思います。

▪️大津市役所の後は、滋賀県庁の総務部市町振興課のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」担当の皆さん、琵琶湖環境部の「MLGs」担当の皆さん、そして「びわぽいんと」の準備を進めている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」との3者でミーティングを持ちました。長年お世話になっている三和伸彦さんがミーティングをセッティングしてくださいました。おかげさまで、とても良いミーティングになりました。ありがとうございました。ミーティングの後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で懇親会。こちらも有意義な場になりました。今朝、三和さんから「会って話し合うこと、呑むこと、とても大切だと改めて思いました」というメッセージを受け取りましたが、本当にその通りだと思います。

NHKドキュメント72時間「琵琶湖の“あのベンチ”、座る人の思いとは?」

#琵琶湖 の東側のほとりにある、ひとつのベンチ。

“あのベンチ”の名前で呼ばれ

多くの人がやってくる。座って見えるのは一面の湖。

人々はどんな思いで座るのか。湖畔にたたずむベンチを3日間、見つめる。#ドキュメント72時間#総合📺で今夜10:45~https://t.co/zTXZaOYNrx

— NHK仙台放送局 (@nhk_sendai) January 12, 2024

▪️NHKの「ドキュメント72時間」という番組を楽しみにしています。番組の狙いは、「毎回、一つの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組。偶然出会った人たちの話に耳を傾け、“今”という時代を切り取」るとところにあります。今回の「琵琶湖の“あのベンチ”、座る人の思いとは?」は、このような内容です。

誰が呼んだかその名も“あのベンチ”。琵琶湖の東側のほとり。目の前には一面の湖が広がる。数年前からSNSで人気となり、ひっきりなしに人が訪れる。琵琶湖一周中に立ち寄ったサイクリスト。毎週末、ここに集う車好きの仲間たち。この季節、このあたりの天候は変わりやすく、荒れた波がいいという人もいれば、青く穏やかな湖が好きという人も。みんなどんな思いで座るのか。湖畔にたたずむベンチを3日間、見つめる。

▪️このベンチは、彦根市石寺という琵琶湖畔の集落に置かれています。数年前からSNSで人気になっているとのことなのですが、番組ではこのベンチを置いた方も登場されていました。ベンチは琵琶湖を眺めるのとは反対の方向、つまりベンチの裏側の方にあるお宅の方がベンチを自作して置かれたのだそうです。奥様から「あんたの責任や」と責められるのだとか。たくさんの人が集まってくるといろいろあるのでしょうね。

◾️ただ、そのようにここに集まって来られる方たちの中には、悲しみや辛さを抱えた方たちもいらっしゃるようで、大いなる琵琶湖に抱かれているかのような気持ちになり、その悲しみや辛さを癒しておられるようです。この番組では、そのような偶然にインタビューを受けた人たちが自分自身の人生を少しだけですが自ら語ります。不妊治療がうまくいかない女性、夫を病気で亡くした女性、会社が辛くなり早期退職した男性、仕事を辞めてバイクで日本一周をしている途中で立ち寄った男性…。もちろん、番組に登場される方の多くは、そのような方達ではありません。琵琶湖一周を自転車でしている途中だとか、バイクで有名だからやってきたとか、近所に暮らしていて夕方の風景を見にやってくるとか、そういう方達なのです。1本の樹木の元に置かれたベンチとその向こうに広がる琵琶湖、その風景が多くの皆さんの心を捉えているのでしょう。だから「あのベンチ」なのです。

▪️この石寺の「あのベンチ」ですが、何度か訪れたことがあります。調査やドライブの途中で車で立ち寄ったこともありますが、思い出深いのは、過去5回参加した「びわ湖チャリティー100km歩行大会」のコースでこのベンチの前を歩いた時でしょうか。もっとも、その時は歩くことに必死で、ベンチのことなど考えていませんでした。チラリと視界に入っただけだったかと思います。今回の「琵琶湖の“あのベンチ”、座る人の思いとは?」、Blu-rayのディスクに保存しておこうと思います。

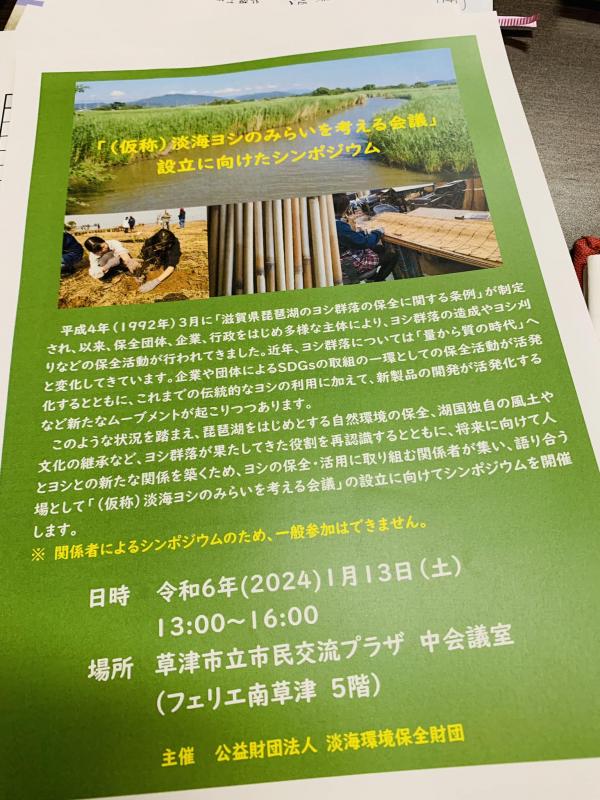

「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」設立に向けたシンポジウム

▪️今日は、南草津で開催された「『(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議』設立に向けたシンポジウム」に参加しました。一般公開されるシンポジウムとは違い、ヨシに関係する皆さんのためのシンポジウムでした。「なんで脇田がヨシやねん」という突っ込みが入ると思いますが、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」の会長ということでお呼びいただきました。

▪️京都大学の深町加津枝さんから問題提起をしていただき、琵琶湖ヨシとヨシ葺き屋根の伝統を受け継ぐ真田陽子さん (葭留勤務、一級建築士)と、淡海環境保全財団の瀧口直弘さんから活動発表をしていただいた後、参加者26人で車座になって、ヨシについて熱く語り合いました。ヨシ業者の皆さん、ヨシを原料に使う文房具の企業の皆さん、環境教育の関係者、ヨシを原料に使う繊維会社の方、地域でヨシ群落の保全に取り組む皆さん、多種多様な関係者がお集まりくださいました。

▪️私はその際のコーディネーターを務めました。皆さんから積極的にご発言いただきました。ヨシに関係する様々な「異業種」の皆さんが交流するからこそ、大変楽しく有意義な時間を過ごすことができたのだと思います。ありがとうございました。

【追記】▪️このシンポジウムを企画・運営された「淡海環境保全財団」の職員の方から、メールが届きました。参加者は限られていますが、アンケートをとったところ、「全体構成にストーリー性があって良かった」というご意見や、「コーディネートが非常に良かった」というご意見を複数いただけたようです。ちょっとフランク過ぎたかなと若干の反省もしていますが、堅苦しなくないように、そしてユーモアを伴うことを心がけ、しかも全体のディスカッションがうまく噛み合うことを意識しながらコーディネートを行いました。もちろん、参加者の皆さんのご協力もあってうまくいったのかなと思います。改めて、参加者の皆さんには御礼を申し上げます。ありがとうございました。

関西学院同窓会滋賀支部の新年会

▪️昨日は、母校・関西学院大学同窓会滋賀支部の新年会が開催されました。滋賀支部の様々な行事にできる限り参加するようにしています。毎年、総会については草津で開催されますが、新年会は前回からここ近江八幡市で開催されるようになりました。新年会は、朝、長命寺にお参りにしたのち、市内での食事会ということになります。長命寺は、長命寺山の中腹なあるお寺で、西国三十三カ所第31番札所になります。車でも参拝できますが、昨年は808段あるという石段を登ってお参りさせていただきました。

▪️今年も参拝するぞ…と張り切っていたのですが、二度寝をした結果、寝坊をすることになってしまい、参拝を断念せざるを得ませんでした。残念です。ところで、なぜ長命寺に参拝させていただくのかといえば、長命寺の御住職と福住職が共に、私たちと同じ関西学院大学の同窓生だからです。そのようなご縁もあって参拝させて頂いるのです。今年は、福住職が山腹に広がる境内を学術的に、そして非常に丁寧にご説明くださったのだそうです。寝坊をしてしまい参拝できなかったことが悔やまれます。

▪️食事会は、14名の方が参加されました。実際には、私よりももっと年上の先輩たちも会員におられるのですが、卒業年次からいうと、この日の参加者の中では「年寄り」の方になります。一番お若い方とは20年近く卒業年が違います。こういう世代を超えての交流って楽しいですよね。そうそう、こういうこともありました。昨日の参加者のお一人は、私が学生時代に入っていた関西学院交響楽団の後輩であるKくんのことをよくご存知でした。Kくんと学生寮が同じだったのです。学生寮の先輩と後輩の関係になるそうです。私は、よくその寮に泊めてもらっていたので、寮での出来事に関してもいろいろ知っているのです。そのようなことがわかり、とても話が盛り上がりました。それから、昨日、初めて滋賀支部の行事に参加された方のお子さんは、龍谷大学社会学部の学生さんであることもわかりました。ちょっと、焦りました。今後も、同窓会活動にできる限りになりますが、積極的に参加したいと思っています。

▪️以前に書いたことと、また同じことを書きます。龍谷大学の同窓会組織である校友会にも、滋賀支部ができたことを再びお伝えしておこうと思います。もし、このブログをお読みの方の中に、滋賀県出身の龍大生の方がいらっしゃれば、卒業後は、ぜひ龍谷大学校友会滋賀支部の行事にご参加ください。卒業後も、母校と繋がって年代を超えて同窓生の皆さんと交流しつつ、現役の学生の皆さんを応援していくことは大切なことだと思っています。皆さんの人生にとっても同窓会活動は大切な存在になるのではないかと思います。

(トップの写真は、関西学院大学同窓会滋賀支部のfacebookへの投稿からお借りいたしました。ありがとうございました。)

正月の琵琶湖

▪️子どもの頃は、1月は5日頃までは、どこのお店も閉まっていました。相当食料を買い込んでいたと思います。しかし、現在は、イオンなどは元旦も開店していますし、滋賀の地元のスーパーである平和堂も2日から開店しています。

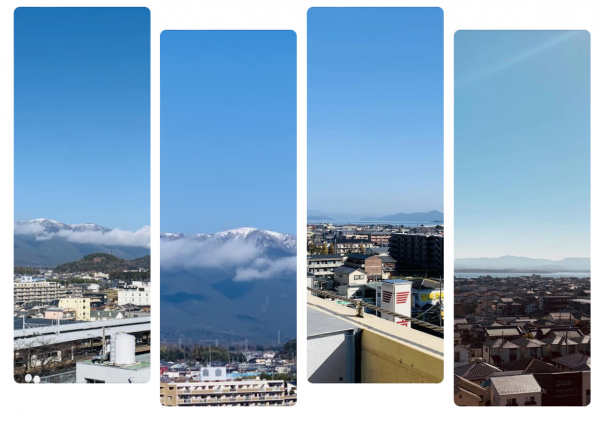

▪️2日に娘の家族が我が家にやってくるということで、堅田にある平和堂(アルプラザ)へ買い出しに行きました。平和堂に向かう途中、車の中から湖西の比良山系の頂が雪で白くなっていたことがわかったので、平和堂では屋上に車を駐車することにしました。写真は、その屋上の駐車場から撮ったものです。

比良山系のようにははっきり見えませんが、ビルやマンションの隙間から沖島や湖北にある伊吹山もなんとか眺めることができました。南湖も穏やかな雰囲気を漂わせていました。この日、滋賀は快晴でした。

▪️でも、すでにこの時点で、能登地方を大きな地震が襲っていました。そして夕方、羽田空港で日本航空(JAL)機と海保機の衝突事故が起きました。

▪️2日に出た「『令和6年能登半島地震』に関する学長メッセージ」です。龍谷大学では、新潟県、富山県、石川県および福井県に実家のある学生の皆さんに、ご自身やご家族の人的被害および家屋の倒壊等の住居の被害有無について知らせてほしいとの連絡が送られています。この大学全体の動きに先立ち、私が勤務する社会学部の教務課では、ある職員さんが個人的にいろいろ対応してくださいました。私も協力して北陸出身のゼミ生や実習を履修している学生さんの安否の確認をしました。今は、LINEで学生さんたちと連絡を取り合いますので、こういう非常時には大変助かります。大切なインフラになっていると思います。LINEのサービス開始は、2011年6月23日だそうです。ということは、東日本大震災の際には、まだLINEはなかったのですね。

初詣と地震

▪️1月1日の元旦の16時10分頃、自宅がガタガタ揺れ始めました。地震だということはすぐにわかるわけですが、いつもと違って揺れの時間がく長く、少し血の気が引くような思いでした。気分も少しだけ悪くなってしまいました。テレビを視ると、能登半島で地震が発生し、津波も能登地方には津波警報が発令され、そのうちに大津波警報が発令されることになりました。能登半島やその近くだけでなく、北は北海道から南は九州までの日本海側には津波警報が発令されました。

▪️震度7ということで、地震の被害が甚大であることは予想できましたが、次第に現地からの映像が届くようになり言葉を失いました。道路はうねり割れて避難の移動も困難な場合があることがわかりました。建てられてから時間が経過したと推測される古い家々がひどい被害を受けていました。加えて、火災です。報道では、輪島の市街地が200棟が全焼したとのことです。言葉が出てこないのですが、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。現時点で30人の方達がお亡くなりになっています。被害のひどい能登半島の先端地域まで、救援の手ができるだけ速やかに届くことを願っています。

▪️知人にも北陸地方で暮らしている方達がおられます。そのうちのお1人が、facebookにご自宅の様子を投稿されていました。室内の本棚が倒れ、書籍が散乱し、引き出しも飛び出していました。相当な揺れだったのだと思います。幸いなことに、知人は無事だったようです。もうお一人の方のご実家は、海の近くだそうで、強い揺れと津波警報で家屋の状況等確認する間もなく、皆さんで避難されたようです。ご家族や地元の方達は怪我もなくご無事とのことでした。元々、よく地震の起こる場所だったようですが、ここまで大きく、そして津波が発生するようなことが起こるとは想像しておられなかったようで、ショックを受けておられました。もう1人の研究仲間のご実家も石川県なのですが、こちらはまだ連絡が取れません。大丈夫かなと心配しています。

▪️そのようなことが起こるなどと予想できるはずもなく、天気も良かったので、初詣に出かけました。私が住んでいるのは大津市の新興住宅地なんですが、住宅地になる前は、近くの農村の里山でした。ということで氏神様はこちらかなと思う神社に毎年、初詣でお参りしています。清々しい気持ちになる良い神社です。坂を登ったところに境内があり、反対側には琵琶湖の南湖が見渡せます。社殿は昨年、新しく造り替えられました。神社の社殿を取り囲むように森があります。いつも思うのですが、こちらは何か「気」を感じるんですよね。しかし、新年のそのような清々しい気持ちも、氏神様には大変申し訳ないのですが、地震の発生でどこかに吹き飛んでしまいました。

龍谷大学のニュースセンターに掲載されました。

▪️先週の土曜日に開催された第1回「男の料理クラブ」(龍谷大学社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと・大津中央」)のことが、大学のホームページの記事になりました。社会共生実習の職員さんに丁寧な取材で記事にしていただきました。ありがとうございました。

「「男の料理クラブ」開催で60歳以上の高齢男性の老後を明るくコーディネート【社会共生実習】」です。ぜひ、お目通しいただければと思います。写真も多数掲載。参加者の表情もよく捉えられています。よろしくお願いいたします。