京阪「祇園河原町駅」のホーム

▪️2つ前の投稿に書きましたが、9月14日のことになりますが、京都市西文化会館ウエスティで開催された、「クラリネット×パーカッションオーケストラ2024」を楽しんできました。帰りは、阪急と京阪を利用しました。阪急の四条河原町駅で下車して、四条大橋を渡り京阪の祇園四条駅へ徒歩で移動しました。鴨川沿いのこの駅、微妙にカーブしています。歩いているとよくわからないのですが、地図で見ると鴨川は微妙にカーブしているんですね。だからホームもカーブになるのでしょう。そのホームに、左の写真のような階段がありました。まさか「トマソン現象」の階段ではありませんよね。これは監視台なのでしょうか。でも、ホームにはきちんとカメラが設置してあります。「カメラだけでは確認できない時は、ここに人が立って確認するのかな?」と思ったりしました。

▪️帰宅後、facebookの鉄道ファンのグループで詳しい方達にお尋ねしてみました。すると、京阪にお詳しい方から、以下のような説明をいただきました。「”お立ち台”です。最近のインバウンドで外国人は車両から降りたらその場で立ち止まる人が多く、最近は”もん日”と呼ばれる祭りやイベント時だけでなく出動回数が増えてます」とのことでした。ここに駅員さんが立って混み合うホームの状況を確認して、車掌さんに伝えられるのでしょう。なるほど、これは「トマソン現象」ではなく、現役バリバリで役立っているわけです。

琵琶湖大橋を渡る。

▪️今日も16時前からウォーキングに取り組みました。自宅を出発して、琵琶湖大橋を渡り、対岸の守山市まで行って折り返してくるコースです。最初は暑さを感じましたが、復路、堅田の街中を歩く頃には涼しくなっていました。そう涼しく感じただけかもしれませんが。

▪️今日も16時前からウォーキングに取り組みました。自宅を出発して、琵琶湖大橋を渡り、対岸の守山市まで行って折り返してくるコースです。最初は暑さを感じましたが、復路、堅田の街中を歩く頃には涼しくなっていました。そう涼しく感じただけかもしれませんが。

▪️琵琶湖大橋では、堅田(大津市側)にある高校生たちが自転車で私を追い抜いたり(往路)すれ違ったり(復路)しました。元気ですね、かなりの急勾配の琵琶湖大橋を自転車を漕いで登ってくる人たちもいました。若いです。パワーがありますね。あと、この暑い中琵琶湖大橋を走って渡る人たちがいます。まあ、暑い中歩いて渡る人(私)もいるわけですが。今日は、琵琶湖大橋の北側の歩道を歩きました。琵琶湖の北湖がドーンと広がっていましたが、空気が澄んでいる時に見える伊吹山は今日は見えませんでした。

▪️ウォーキングで13.20km。2時間20分。歩数計は、朝からの歩数ですが、20,000歩を超えました。よく歩きました。帰宅後は、無糖のビールも美味しくいただきました。無糖のビール、今のところ、キリンビールとサントリーしか出していないんですよね。ずっと応援してきたアサヒビールも、早く無糖のビールを売り出してください。お願いしますね…って、ここに書いてもね。もうひとつ。もうじき、大学オーケストラ時代の後輩たちが、市民オケでグスタフ・マーラーの交響曲9番を演奏するらしいので、私も9番を聞きながら歩きました。続いて、10番も聞きました。私のマーラーのイメージがかなり変わりました。

だだちゃ豆

▪️昨日、東北の山形県鶴岡市から「だだちゃ豆」が届きました。ちょうど夕飯時だったので、さっそくいただきました。この袋に水を入れて洗い(もちろん水を捨て)、電子レンジでチンして(湯がいて)、それだけでOKなんです。これは便利。新鮮な豆って、こんなに美味しいんですね。また、独特の香りがあります。これ以外に、まだ、普通に袋づめされてきた「だだちゃ豆」もあるので、そちらは今日いただきます。

▪️「だだちゃ豆」は、大豆の中でも茶豆の仲間だと思うのですが、山形県鶴岡市でしか栽培されていません。「だだちゃ豆」は普通の枝豆と比較してちょっと小さめのようです。そして、豆の間が深くくぼんでいて、さやにしわが寄っており、表面に細かい茶色のうぶ毛が生えているのが特徴なのだそうです。「だだちゃ」とは、「お父さん」いう庄内地方の方言のようですが、ブランドを守っていくために、様々な工夫をされているようです。

▪️「地理的表示保護制度」という仕組みがあります。こちらの農水省のページに説明があります。2014年に農林水産物や食品についての地理的表示の保護を目的とする特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(略称:地理的表示法)が公布されています。

「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

ビジネスにおいては、その地域ならではの要因と結び付いた品質、製法、評判、ものがたりといった、産品の強みや魅力が見える化され、国による登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールになります。

農林水産省は、本制度によって、国内外における模倣品対策によりGI産品の名称・ブランドを保護するとともに、GIマークという統一ロゴの下、成功事例の横展開、市場展開を通じ、GIそのものの認知を高め、「GIブランド」を確立してまいります。

▪️ただ、「だだちゃ豆」はこの「GIブランド」を取得されとはいません。こちらのJA鶴岡のサイトにこのような説明がありました。

平成4~5年頃からだだちゃ豆の知名度が向上するとともに〇〇県産だだちゃ豆などの類似枝豆が流通し差別化が図れない時期が続いたことから、JA鶴岡で対策を検討し、商標権を取得して行使することにより類似枝豆からの差別化対策とすることとしました。しかし、すでに「だだちゃ」の商標は地元食品メーカー様が取得されていたため、地域特産物を守ることを訴えながら当該メーカー様よりご理解いただき、平成9年1月に使用契約を取り交わすことができました。そして、この商標使用権を有効に利用するために、鶴岡管内の全生産者から、商標を利用してもらうために鶴岡市との合同事務局としながら「鶴岡市だだちゃ豆生産者組織連絡協議会」を平成9年に設立(平成17年の市町村合併により鶴岡地域と改称する)しました。

その協議会では、だだちゃ豆の品種特性の保持とブランド向上を目的として、だだちゃ豆の定義はじめ品種及び系統、栽培区域の設定がされています。

▪️「だだちゃ豆」は鶴岡市でしか生産できないようです。他の地域で栽培しても、「だだちゃ豆」特有の風味や味をもつ大豆には成長しないようです。そのような事情から、GIを取得する必要がないのでしょうか。どうなんでしょう。また、地域を挙げてブランド化と品質向上に努めてこられたことから、他地域では真似ができないのかもしれません。これは個人的な推測でしかありません。チャンスがあれば、その辺りのことを、ぜひ知りたいと思っています。

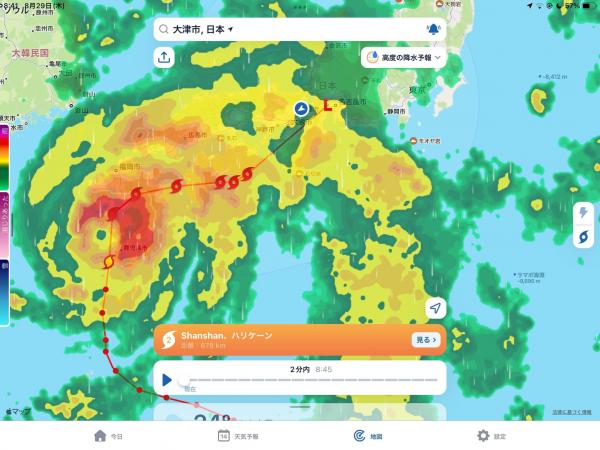

台風10号で「三鶴」

▪️台風10号が九州に到達したようで、大津も暗いうちに雨が降り始めました。台風の被害の被害を受けそうな範囲って、かなり広いですね。昨日は、東北の岩手県盛岡市にも避難指示が出ていたことを知りました。もう解除されたようですが。岩手の知り合いの方が、SNSを通して盛岡市内を流れる中津川の写真を送ってくださいました。普段だんと散策する遊歩道は水の下に隠れていました。水位は下がり始めているのでしょうが、かなりの水量です。ひょっとすると溢れるかも…ということで避難指示が出たのでしょう。下は、岩手日報の動画です。また、こちらは「JR山田線 明日以降盛岡~宮古駅間の上下線見合わせ 復旧の見込み立たず」というニュースです。山田線も大変なことになったようです。

▪️ということで、盛岡に暮らしていた時にお世話になった居酒屋「三鶴」さんにショートメッセージを送ってみました。女将さんからすぐ返信がありました。台風だとか大雪だとか、何かあるときにしかメッセージのやり取りはしないのですが、ご夫婦共にお元気そうで良かったです。また、遊びに行かないといけません。

▪️偏西風に乗ることなく、台風の進み具合、非常にゆっくりです。雨による被害が出そうです。近畿を通過する時は風も強くなるのでしょうね。以下は、そNHKが公表している「被害情報 支援情報 災害情報マップ」です。この地図上に、日本中の様々な情報が集約されています。スワイプすると、自分が暮らしている地域の状況、他の地域の状況がわかります。

伊吹山の鹿の食害と貴重植物の保護活動

▪️長らく、公益財団法人平和堂財団「夏原グラント」の選考委員をしています。もう10年目になります。毎年、夏原グラントが助成をしている環境保全団体の活動からは、多くのことを学ばせていただいています。今年度から助成を受ける「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の高橋滝治郎さんのFacebookへの投稿です。鹿に貴重な植物が食べられないように、地域住民の手でできることをしようと、これまでの化繊のネットではなくて、もっと頑丈な鉄柵で囲むことに取り組んでおられます。助成には上限がありますが、上限いっぱいまで鉄柵を購入する費用に当てられていたと思います。すごく、シンプルで分かりやすく、評価も高い申請でした。こうやって、鉄柵で囲んだエリアを増やしていかれるのだと思います。

▪️伊吹山は、今、鹿の食害で大変な状況になっています。やっと自治体も県境を超えて連携しながら動き始めました。食害の結果として、雨が山肌を抉り、深い谷のようなものがいくつも生まれています。山が崩壊していくかのようです。すでに土砂災害も発生していることから、至急に、土木的な対策を講じる必要があるでしょう。加えて、鹿の捕獲ですね。高橋さんたちは、投稿の冒頭に「深刻な状況だけどわれわれができることを着実に進めます」と書いておられます。力強いお言葉です。

「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というニュース

▪️滋賀県米原市の伊吹地区は7月1日と7月25日の両日、二度に渡り土石流が発生ました。5軒の住宅に土砂が流れ込み大変な状況になりました。このような土石流が発生した原因は、シカによる食害です。上の動画では、「現在600頭あまりが生息していますが、山林などの植物を食べることで土砂がむき出しになり、土や水が流れやすくなって土石流災害が起きたとみられています」と説明しています。

▪️この土石流に関連して、7月27日の「【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉」という投稿を行いました。その中で、この地域にお住まいの知人の方のお話として、以下のように書きました。

当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️当初は、シカの食害により「伊吹山の高いところが裸地化する」、「貴重な植物が消えてしまう」ことを心配されていました。当初は、生態系の問題、あるいは稀少生物の保護問題として捉えておられたのですが、そのような裸地化は降った雨水の速度を遅くすることができず、同時に、地面に染み込む猶予もないままに、雨が土砂と一緒にどんどん流されていくことになったのです。山肌は少しずつ削られていき、少しずつ深い谷間ができてしまいました。その谷間を土砂と雨水は流れていくようになったのです。そしてそのような土砂は麓の集落にまで流れ込むようになってしまったのです。

▪️この動画で、米原市の平尾道雄市長は「(伊吹山が)かつての水を貯える豊かな山林ではなく、まさに水を流す川のように変わってしまった。山の機能が失われることを、私たちは“伊吹山ショック”というふうにとらえています」と言っています。この「伊吹山ショック」というのは大袈裟な表現のように思う方もおられるかもしれませんが、これまで伊吹山の状況を深刻に捉えていなかったということなのかなと思います。少しずつ、困った状況が進行しているのに気が付いていなかった、突然、土砂災害という形で気がついた…そういう意味でのショックなのだと思います。知人が、「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」と語ったことと重ね合わせても、そういうふうに理解できように思います。

▪️10日前のことになりますが、「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というNHKのニュースをネットで視聴しました。もっと早い段階でこういった県境を超えた自治体同士の連携をやっていればなあ…と思うのですが、今の段階で言っても仕方がありませんね。米原市長が「滋賀県と岐阜県が一体となって伊吹山の再生に取り組むスタートラインに立つことができた。専門家の意見を聞きながら、シカをどう効果的に捕獲していくか検討していきたい」といっておられます。検討の先にある実施まで急いでいただきたいなあ思います。今まで、米原市だけで駆除しても岐阜県側からどんどんシカは入ってくるだろう、どうするのかなと思っていましたが、今回は岐阜県の関ケ原町、それに揖斐川町との連携協定です。でも、どうやってシカを捕獲するのでしょうね。

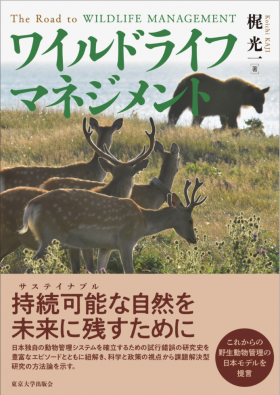

【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。

【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。

二地域居住

▪️「二地域居住」。二重の住民登録。総務省は、相当抵抗しているようだけど、大規模な事故や災害によって二地域居住せざるを得ない皆さんを支える制度になればと思います。ひょっとすると、関係人口とも関係してくるのかなとも思います。関係人口の実質性を高めることになるわけですから。

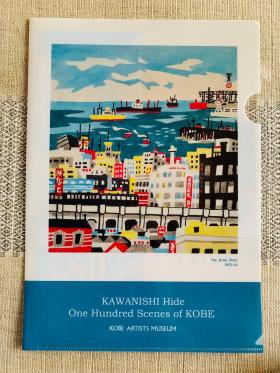

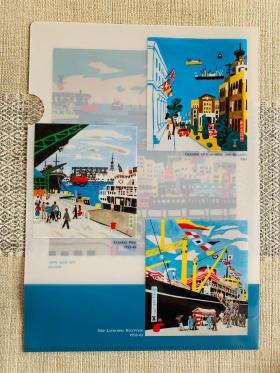

川西英の『神戸百景』

▪️先日、自宅のクリアファイルを整理していたら、このファイルを見つけました。確か神戸に出かけた時に、どこかのお店で買ったのかな…思い出せません。このクリアファイルには、神戸に生まれた画家・版画家の川西英(かわにし・ひで/1894-1965)さんの4つの版画の作品が印刷されています。画文集『神戸百景』におさめられた作品です。表の方は、「みなと」というタイトルの版画。裏には3つの作品がありますが、上から順番に「商工会議所」、「中突堤」、「新造船レセプション」です。震災からの復興や、街の開発で、もう『神戸百景』の作品のような雰囲気は神戸にはありません。でも、私の幼い頃の記憶にある神戸は、この版画に描かれたような雰囲気でした。こちらに『神戸百景』の作品が丁寧に紹介されています。

▪️それから、大学時代の後輩であるOくんがfacebookに投稿していた動画「映画の中の神戸‥懐かしの昭和の風景」も、私にとって懐かしい風景が満載でした。良い動画を教えてもらいました。昔の映画に登場する神戸を集めた動画です。鶴田浩二、石原裕次郎、加山雄三、懐かしい俳優さんたちが登場します。古い国鉄や阪急も出てきます。神戸以外に、加山雄三の「海の若大将」という映画では、西宮にある母校・関西学院大学のキャンパスも登場します。母校が若大将シリーズの撮影に使われたとは知りませんでした。これはこれで、懐かしいですね。今はキャンパスの雰囲気も一部を除いて大きく変わっていますから。

朽木古屋の「六斎念仏踊り」

▪️昨日は、古屋(滋賀県高島市朽木)の「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。「『六斎念仏踊り』ってなんだろう?」という方は、まずは以下をご覧になってください。最近、気がついたのですが、こんな素敵なサイトができていたんです。私がこの「六斎念仏踊り」と少しつながりがあるのは、こういうことがあったのです。こちらをお読みいただければと思います。

▪️昨日は、早めに古屋に到着して、この「六斎念仏踊り」を継承されている坂本家を訪問しました。私がゼミで指導した坂本昂弘くんのお祖父様からお話を伺いました。でも伺ったのは、「六斎念仏踊り」ではなく、林業(樹木の伐採等)や炭焼きのことでした。お祖父様は、高度経済成長期の最後の頃、家族で守山市に移られました。坂本くんのお父様は小5、弟である叔父様は小2でした。山の仕事では暮らしていけなくなったからです。しかし、町場にはたくさんの求人があったといいます。

▪️坂本家は、お祖父様が守山市で働きながら、家、農地、山林、墓を維持するために、車でたびたび古屋に通われました。お父様や叔父様も一緒に通われました。朽木は雪深いところです。積雪があると、屋根の雪をおろさねぱなりません。雪おろしをした後は、また守山まで戻るのです。その途中、山道で車が故障してしまったこともあったといいます。大変なことです。夏は、所有されている山林の下草を刈らなくていけません。坂本家は、今でいう「二拠点居住」をされてきたのです。「二拠点居住」と書きましたが、現在の田舎暮らしを楽しむ「二拠点居住」とは全く違います。家を守るために、家産を守るために通っておられたのです。お盆の時は、もちろん古屋で過ごされました。そして、お祖父様は何十年もお仲間と一緒に「六斎念仏踊り」を行ってこられたのです。

▪️古屋には20軒の家があるのですが、過疎が進む中で、今日は、たしか7 軒のお宅の前で「六斎念仏踊り」が踊られました。一度途絶えた「六斎念仏踊り」ですが、古屋の外から継承しようとやってこられた若者の皆さん、その若者の皆さんに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ地元の2人の若者もこの「六斎念仏踊り」に参加されているようです。少し安心しました。こういった文化が継承されるためには、ここで暮らし続けることが可能な条件を、時代の変化に合わせて整えていかなければならないのですが、関係者の皆様にはぜひその辺りのこともお考えになって欲しいと思っています。

▪️私は4軒のお宅の前で演じられた「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。本当は全て拝見したかったのですが…。というのも、自分で車を運転して帰宅するのに少し時間がかかるかなと思ったので、全て踊り終える前にお暇しました。古屋は、安曇川の支流である針畑川沿いにあります。その針畑川沿いの道、慣れていない私には夜道の運転が大変かなと思ったからです。狭い道がたくさんあるのです。後ろからおそらく地元の方の車が迫ってきます。そういう時は、車を停車させて先に行っていただきました。そういうことが3回くらいあったでしょうか。よく知らない暗く狭い道を地元の方と同じスピードで運転できません。そうそう、一度、鹿とも遭遇しました。やばかった。ドキドキしながらの運転でしたが、なんとか無事に自宅まで辿りつくことができました。

▪️最後の写真は、お祖父様にお話を伺っている時に叔父様に撮っていただいたものです。お祖父様は、昭和10年生まれ。今年で89歳になられるとのこと。大変お元気です。昔の山での仕事のことをしっかり記憶されていて驚きました。

「六斎念仏踊り」の皆さんと

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️どうして、このお3人と繋がっているのか、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。じつは、ゼミ生の卒業論文の指導がきっかけなのです。

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

「古屋六斎念仏踊りオンライン稽古」

▪️今年も、8月14日に朽木古屋で「六斎念仏踊り」が行われます。外の皆さんの力で復活したのですが、今ではそのことに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ若者も参加されているとのことでした。とっても素晴らしいことだと思います。私も14日には、安曇川の支流、針畑川沿いの細い細い道を車を走らせて見学させていただく予定です。ところで、左の写真ですが、真ん中をご覧ください。酒場放浪記の吉田類さんのサインが入った色紙が飾ってあります。「利やん」は、居酒屋界の神様がやってきた名店なのです。

「吉田類の酒場放浪記 大津『利やん』」」

「BS-TBS『吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!』」