大学で「好きなことを学ぶ」ために

■Forbes Japanの「岐阜市に開校。除幕式で会場を涙させた京大准教授のスピーチ」という記事を読みました。こちらです。京都大学総合博物館の塩瀬隆之さんのスピーチの全文を読むことができます。この記事を読んで、大学のカリキュラムについても考えることになりました。この記事にある「好きなこと」って、かなり深いと思いました。義務教育の学校だけの話ではないと思います。大学においても、記事にもあるように、学びの選択肢がたくさんあることが大切です。スピーチで、塩瀬さんは「好きなことに合わせて、いろんなことを教える」「好きになったことを突き詰めると、その先に分からないことがあっても、さらに知りたいと思えるのです」と語っています。大学のカリキュラムだって、本当はそうでないといけないと思うのです。

■でも、困ったことがあります。多くの学生は早い段階で自分が「好きなこと」のイメージを持つことができないのです。これは、私が勤務する龍谷大学社会学部社会学科だけの話しかもしれませんが…。効率よく時間割を組んで、そのなかで良さげな講義(キーワード的になんとなく関心を持てそうな…、単位が効率よく取れそうな…)を履修して、単位を取得し、気がついたら次は演習や実習。でも、まだその段階では「自分が好きなこと」が明確でない人が多いように思います。アクティブラーニングとかPBLとかいっても、根本の骨格は、教える側の論理でカリキュラムが作られています。個々人の「自分が好きなこと」を自分の中に育んでいくこと、そしてそれを教員が支えていくこと、そのようなことができていないように思うのです。カリキュラムの構造転換が必要だと思います。「教える側」の論理ではなく(国の文教政策も関係していますが)、「学習する側」の論理である必要があります。逆転です。そういう意味で構造転換です。18歳人口が少しずつ減少していく中で、早い段階でこの構造転換に取り組んでおく必要があると個人的には考えます。

■今時は、3回生のあたりからインターンシップに行く学生が増えてきます。最近のインターンシップは就職とも結びついています。就職のことが気がかりで、じっくり「好きなこと」を考えたり取り組んでいる心の余裕がなくなり、そのまま4回生になってしまう…というパターンが多いように思います。口を酸っぱくして、3回生の時から少しずつ卒論に向けての研究を進めようと指導をするのですが、はっきりと「好きなこと」の方向性が定まっていないので、なかなかエンジンがかかりません。「好きなこと」って何だろう。社会学部の場合、それは特に社会と自分との関係の中で考えることになるわけですが、そのような関係に自分の身を置いて考えるチャンスが1・2回生の間に少なかったことが大きいのではないかと思います。もちろん、インターンシップも「好きなこと」を考える機会になるわけですが、大学での学びとはまた別です。

■ここからはより個人的な見解になります。早い学生だと、4回生の春に、多くのゼミ生も、夏頃までには内定が出ます。そこからやっと落ち着いて卒論に取り組もうとするわけですが、時間が足りません。「好きなこと」がぼんやりしたままでも、調査をしていると研究が面白くなってきます*。もっとしっかり調査(「好きなこと」)がしたいけど時間切れ、というパターンが多いように思います。時間をかけて「好きなこと」を見つけることができるようにするためには、また「好きなこと」を深めていくためには、初年次から、学生が「好きなこと」を見つけるサポートを丁寧にしていく必要があると思います。ちなみに、私のいる学科は1セメスタートと4セメスターにしか演習形式の授業がありません。3回生になる5セメスターから本格的な演習が始まりますが、それまではサポートをしていく機会があまりありません。だから余計に困るな…と思うのです。でも、困っているのは私だけかもしれませんが。

■大学に入学して、早い段階から、「好きなこと」を自分自身の意識の中で上手に「醸していく」必要があります。「醸す」とは、醸造の際に使われます。「麹に水を加えて、酒や醤油などをつくる」、そういう意味です。時間をかけて自分の「好きなこと」を醸していくのは学生自身です。その醸す作業を手伝うのが教員の役割になります。私はそう思います。といっても、「ひとつの意見として承ります」と言われ、相手にされない類の意見かもしれませんね。ごまめの歯軋りだな〜。

* 私のゼミでは、基本的に、全員が各自で調査のフィールドを選択して、自分1人で質的調査を行い、そのデータをもとに卒論を執筆することになっています。もちろん、フィールドの選択や、質的調査に進め方については、一人一人に何度も面談を行い指導をしていきます。

深草界隈を散策(1)

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■そのような不安や心配とは無関係のように、気候は暖かくなってきています。散歩をするのも気持ちよくなってきました。ということで、先日、深草キャンパスにいく用事があったので、少し深草界隈の風景を味わってみることにしました。深草キャンパスに行くときは、JR稲荷駅を降りてキャンパスに向かうことになります(勤務しているのは、滋賀県大津市の瀬田の森林の中にある瀬田キャンパス)。キャンバスに行くにはいくつかのルートがありますが、私はこの琵琶湖疎水沿いの道を歩くことが好きです。琵琶湖疏水の水は、名前の通り琵琶湖から流れてきているわけですが、人工的に水量が管理されているため、時には水量がぐっと下がることがあります。また、清掃等のために水が流れないこともあります。この日の琵琶湖疏水は豊な水量でした。とても気持ちが良いですね。

■JR稲荷駅で下車して南に少し歩き、踏切を渡ったらすぐ琵琶湖疎水側(西)に向かいます。すると、そこにはススハキ橋があります。琵琶湖疏水を渡った所が深草ススハキ町だから、このような名前になっているのでしょう。漢字で書けば「煤掃き」ですかね。新年を迎えるにあたり、家の中の煤や埃を払い清めることです。どうしてこのような地名なんでしょうね。この辺りは、町名がカタカナになっているところがあります。調べてみましたが、よくわかりません。ちなみに、この橋は大正14年に架設されたようです。緩やかにカーブを描いています。想像ですが、橋にかかる重さを分散させるためだと思います。あと4年で架設されて100年になるこの橋には、何かしら優しさと美しさを感じます。まあ、そのようなわけで、いつもこの話を渡って深草キャンパスに行くことにしています。

■ススハキ橋を渡ると琵琶湖疏水の西側に沿って京阪「龍谷大前深草駅」までまっすぐ歩きます。とても短い距離です。その間に、多数のお地蔵様が集められて祀ってあります。琵琶湖疏水の掘削や師団街道が建設される際に出土したり、工事のために移されたお地蔵様ではないかと想像します。このお地蔵様をお参りして疏水に戻ると、そこには大きな巨木があります。「区民の誇りの木 アカメヤナギ」と樹名を書いた札が立ててあります。残念ながら、樹洞ができてしまっています。上を見上げると枝には葉が茂っているので、まだ生きているのでしょうが、ちょっと心配ですね。頑張って欲しいな。こういう樹が持つ生命力は、人に力を与えてくれますね。

2020年度卒業式、卒業証書・学位記、修了証授与式

■本日、龍谷大学瀬田キャンパスで「2020年度卒業式、卒業証書・学位記、修了証授与式」が挙行されました。卒業生・修了生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。昨年は、急激なコロナ感染拡大により業式は中止になったわけですが、今年は新型コロナウイルス感染症対策を十分講じた上で対面形式で実施することができました。本当によかったです。ただし、私たち教員はオンラインで参加することになりました。保護者の皆さまにも、密を回避するという新型コロナウイルス感染症対策の観点からキャンパスへの入構をご遠慮いただき、インターネットによるLIVE配信をご視聴いただきました。普段であれば、式場の2/3ほどのスペースは保護者の皆さんでいっぱいになります。たいへん残念なお気持ちでしょうね。また、例年であれば、卒業式・修了式終了後には「校友会新入会員 歓迎祝賀会」(校友会主催)が開催されます。卒業をお祝いするとともに、同窓会入会を歓迎する祝賀会です。しかし、その祝賀会も中止になりました。

■瀬田キャンパスには3つの学部と大学院研究科があります。社会学部、社会学研究科の式は14時からでした。指導した学部ゼミの学生の皆さんに加えて、今年は、指導に関わった社会人大学院生の方が(博士後期課程)を「博士(社会学)」を授与されました。私が指導に関わったのは最後の方だけですが、審査にあたってきたことから、本当によかったと思っています。また、部長をしている吹奏楽部で幹事長をされてきた方が、課外活動での目覚ましい活躍が評価されて「本願寺賞」を受賞されました。今後は、さらに音楽を極める道に進まれるようです。より一層頑張ってほしいです。

■最後の写真は、脇田ゼミ14期生の皆さんとの記念写真です。卒論を提出するまでいろいろありましたが、皆さん、無事に卒業できることになりました。社会人として頑張っていただきたいと思います。コロナ禍が収束したら、ぜひ同窓会を開催していただきたいと思います。私も呼んでくださいね。ところで、写真に写っている自分を見て、ちょっとショック…。厳ついおじいさんです。でも、これが事実なんでしょうね。

【追記】■Twitterによれば、学長は、すべての学部ごとに心を込めて卒業式・修了式のスピーチを考えておられるようです。お仕事とはいえ、大変なことです。お疲れ様でした。

深草キャンパス

■この前の火曜日、学校法人の評議会があり、ひさしぶりに龍谷大学の本部のある深草キャンパスへ行きました。私が勤務しているのは瀬田キャンパスですし、以前は週に4日ほど深草キャンパスに行っていましたが、最近はあまり深草キャンパスに行く用事や仕事もありません。そのため、ひさしぶりにやってくると、何か少し懐かしい気持ちになります。この日は、JR稲荷駅から深草キャンパスまで歩きましたが、キャンパス近くを流れる琵琶湖疏水の水量がいっぱいであることに気がつきました。まあ、水位や水量については人為的に調整されていることなので、格別驚くことではないのですが、この琵琶湖疎水の風景と深草キャンバスとが、どういうわけかイメージとして私の中では強く結びついています。そのため、少し懐かしい気持ちになったのだと思います。

■ただし、こういった変わらぬ風景の中にも、新しいお店ができていたりすると「はっ」とします。キャンパスの中に入ると1つの建物がなくなって芝生になっていました。以前、図書館が入っていた老朽化した建物が取り壊されたのです。何かキャンパスの印象が変わりますね。取り壊されていることは知ってはいたのですが、完全に取り壊されているのを見たのはこの日が初めてです。跡地は、芝生が植えられていました。卒業式に間に合わせるために、大変だったことでしょう。たまに来ると、変化がよくわかります。

■会議の前には、仲良くさせていただいている職員さんにお会いすることができた。彼とは、年齢も近いので、コロナ禍の前は、時々、他の職員さんも一緒に呑むことがありました。この日は、ひさしぶり(1年半くらいかな)にお会いできました。とても嬉しかった。評議会のために来たけれど、実はこちらが個人的には今日のメインかな。大学には怒られそうですが。

オンライン会議の不安

■夕方、若い同僚が研究室に相談事でやってこられました。その同僚からは、これまでもたまに相談を受けたことがあります。龍谷大学に17年勤務しているので、自分で言うのもなんですが、それなりの経験知があり、自分のような者でも役に立つことがあるのです。もう職場の中でも年寄りの部類になっているので、必然的にというか、徐々にというか、頑張っている若手の同僚の方達を応援する側になっているのですね。こういうのが、年寄りの役割だと思っています。一般には定年退職が近づいてきた教員は、とりあえず?!ベテラン教員と呼ばれることになりますが、本来、ベテラン(veteran)とは退役軍人という意味ですものね。もう前線を退いて、何かの時に予備役として呼び出される存在です。まあ、そいうわけで、世の中、なんだかんだと言っても、長い目で見ればそれなりにうまく動いているのだなあと思うわけです。

■そういうことはともかく、まずは、その同僚の方のお考えをよくよく聞いてみました。すると、普段はボーッとしている私の頭が動き始めました。そして、むしろこうした方が良いのではと逆に提案をさせていただきました。とりあえず目の前の案件を処理するという感じよりも、組織として進むべき方向性を吟味しながら、うまくその方向性と合致して繋がっていく対応の方が良いと思うからです。どうせ取り組むのならば、「一粒で3度美味しい」ものに方向転換していった方が良いわけですからね(もっとも、逆の提案がきちんと用されるのか、うまく軌道に乗るのかは別ですが。

■さて、ここからが本題。今回も…なのですが、こうやって実際にあって話をする方が面白く話が展開していくのになあと思いました。オンラインの会議だと、議案を提案する側にとってはやりやすいとは思うのですが、そこではなかなか議論が展開しません。広がりが生まれないのです。大事なことも、何かスルーしている感じになってしまいます。こう書くと「それはあんたの能力が低いからや」と言われるかもしれません。はい、否定はしませんけど。

■とはいえ、もっと「脱線や道草のあるコミュニケーション」が必要だ、とやっぱり思ってしまうのです。「いやいや会議はできればないほうが良い。ましてや脱線とか道草とか要らんよ」という反論もあるでしょう。もちろん、そうかもしれません。でも心配です。オンラインを使って会議を行うことで、自分の世界に閉じこもりたいという気持ちが、どんどん大きくなってはいないか、優ってしまってはいないか、そのような傾向が全体として強まってはいないか…そのようにしばしば感じるからです。これは大学という組織の特有の傾向なのかもしれませんが、もともと実質的に閉じこもっている人もおられますし。

■もちろん、コロナ禍ですから感染防止に十分に注意をしながらになりますが、逆に、コロナ禍だからこそ具体的な場で身体性を伴った話し合いが必要なのではないかと思います。そうしないと、議論がスカスカのまま(熟議ができないまま、さまざまな立場や視点からの有益な意見が出されないまま)形だけ前に進んで、後で後悔することになりはしないでしょうか。もちろんここでいう議論とは、前向きで建設的な議論のことです。議論のための議論や、相手を否定するための議論は要りません。前向きで建設的でも、「脱線や道草のあるコミュニケーション」は可能だと思います。

「龍谷大学東京オフィス」のTweet

■学生の皆さんに向けて書きます。

■朝起きて、ボーッとした頭で布団の中でTwitterを眺めていました。すると、龍谷大学東京オフィスのTweetが目に入りました。

最近は志望動機を拝見することも多いのですが、大切なのは自分事中心(私はこう成長したい、こんな環境で働きたい)ではなく、「会社でこんな働きができると思う」、「社会にこんな貢献をしていきたい」といった、「どう働きかけたいのか」を伝えることも忘れてはいけないなと感じることが多いです。

— 龍谷大学東京オフィス (@ryutokyo1) March 4, 2021

■私自身は、大学院に進学したので、学部生時代に就職活動というものをしていません。そなるとあまりで偉そうなことを言えないのですが、このTweetにある「私は〜」ではなくて、「会社で〜」「社会に〜」が大切だという点に共感しました。もちろん、東京オフィスの職員の方、そして私も、「自分は〜」を否定しているわけではありません。しかし、就活で出会う企業の採用担当の方達は、そういうことだけを聞きたいわけではないのです。就職活動とは、端的に言えば、自分を企業に売り込むことなのですから。相手は、「君が入社したら会社にどう貢献できるの」、「企業活動を通してどう社会に貢献できるのか」を知りたいのです。

■私は、長らく、大学で地域連携に関する仕事をしてきました。大学の地域連携の活動は教育の一環として取り組まれています。「大学に外に出て活動したい」、「自分をもっとこんな風に変えていきたい」…そういう動機があっても、もちろん良いと思います。しかし、「自分」から一歩踏み出して「地域社会」に重心を移して「地域社会に対して何ができるのか」「どんな貢献ができるのか」ということも同時に考えなければなりません。このあたりのことができるのかどうか。学生ひとりひとりが問われることになります。学外で活動していたら、予定調和的に、自分に素敵な変化が生まれるわけではありません。地域社会の中で生まれる他者(多様な地域住民の皆さん)とのつながりや関係を通して、初めて自分の変化を感じ取れるようになるのではないかと思います。もっと言えば、感じ取れるように自分自身が変化していくこと、それが成長なのだと思います。もっとも、そのような変化は、そういった他者とのつながりや関係の中に埋め込まれているので、なかなか自覚しにくいわけですけど。

■話は少し変わります。数年前、3年生のゼミで(前期)、ボランティアに関する文献を全員で講読しました。今時は少し古典的かもしれないそのような講読をあえてやってみました。すると、次のような意見が出てきました。「中学生の時にクラブ活動でボランティアをさせられましたが、もう二度と、やりたくありません」(←それは、そもそもボランティアなのか…語源的にも間違っているような)。「若者は、みんな自分の損得しか考えていないので、ボランティアとか関心がないと思います」(←龍谷大学のボランティア・NPO活動センターでは、皆さんと同じ学生が頑張って取り組んでいますよ)。そのような意見を聞いて、学生の正直でストレートな本音なのだと思いましたが、心がちょっとシュンとしてしまいました。しかし、そのような意見を述べたゼミ生も、個々の卒論の調査でいろんな方達にお世話になり、いろいろインタビューをさせていただくことになりました。自分の得になるわけでもないのに、わざわざ時間を作って丁寧に話をしてくださることを経験するわけです。卒論という個人的な取り組みではありますが、地域社会の他者と関わること中で、意識に変化が生まれていたように思います。これは、とても大切な変化かなと思います。

■学生の皆さんは、こういう変化も含めて、ご自身の成長ということについて考えて欲しいと思います。

博士論文(学位請求論文)のこと

■退職された同僚の教員から指導を引き継いだ博士課程社会人院生のTさんが、昨年の秋、博士論文(学位請求論文)を提出されました。龍谷大学大学院社会学研究科では、提出された博士論文に対してまず草稿審査を行います。そして、社会学研究科委員会で審査報告を行い、本審査に進めるかどうかを判断します。通常、どなたも、複数の改善すべき点を指摘されることになります。そのような改善を指摘した上で、審査に値する課程博士論文提出に至る可能性が高いとの了解が得られれば、本審査に進めことになります。本審査でも草稿審査と同様に、研究科委員会で審査報告を行い、その上で投票を行うことになっています。Tさんの場合も、以上の全てのプロセスを経て、問題なく合格となりました。もちろん、今後の課題は残りますが。それはともかく、社会人として勤務しながらの博士論文の執筆、なかなか大変だったと思います。最後は、力を振り絞ってくださいました。私自身は、同僚だった教員の院生をお預かりしていたわけですから、無事合格となり、肩の荷がおりました。ほっとしています。

■もちろん、博士論文の元になっている論文はきちんとあります。博士課程に在籍中に、書き溜めてきたものです。その中には、全国学会誌に査読付き論文として掲載されたものも含まれています。龍谷大学大学院社会学研究科では、そのような査読付き論文が最低1本あること、それが博士論文執筆資格が認められるための条件のひとつになっています(他にも、論文の本数や何回学界発表を行ったかなと、複数の条件があります)。というわけで、Tさんはきちんと実力をお持ちの方なのです。しかし、それらの論文をつなぎ合わせれば自動的に博士論文になるのかといえば、そうではありません。全体としてきちんと構造化されていなければなりません。「○○論」、「△△論」、「□□論」とタイトルをつけてもっともらしく並べたとしても、そしてひとつひとつが意味のある論文であっても、全体としては博士論文にはなりません。博士論文は論文集ではありませんから。「大きな問い」(深い問い)を「小さな問い」に分割して、それぞれの章で「小さな問い」を検討していかねばなりません。そして、最後には「大きな問い」を明らかにすることに論理的につながっていかねばなりません。「大きな問い」と「小さな問い」とがきちんと論理的に連関していて、各章で検討してきた複数の「小さな問い」の結論が、最後には「大きな問い」のところで意味のある連関のもとで整理され、まとめられなければなりません。

■そのようなことを、毎年開催される博士課程の中間発表の時に、Tさんにはずっと指摘してきました。解決の方策についてもアドバイスをしてきました。ですが、なかなかうまく伝わらなかったと思います。どうなるかなあと気を揉んでいたのです。でも最後は、なんとか理解してもらえたようで、そこからフル操業で加筆修正に取り組まれました。そして、全体がきちんと理解できるようにまとまりました。こういうのって、比喩的にいえば自転車の漕ぎ方や泳ぎ方…のように、ある日ふっとわかるものなのかな。そんなふうに思います。

■自分の執筆した論文をまとめて博士論文にしていくためには、他の方の優れた博士論文をしっかり読むことも必要です。そこからヒントを得られると思います。良い博士論文の構造(骨格)をきちんと理解できることで、博士論文にまとめることが、どのようなことなのかが理解できるようになるからです。今回の場合もそうでした。ところで、社会人院生ですから、それなりの年齢になっておられます。私よりはお若いですが、ひとまわりも違いません。とはいえ、学位取得はゴールではなく、さらに研究を次のステップに進めていくためのスタートラインです。引き続き頑張っていただきたいと思います。

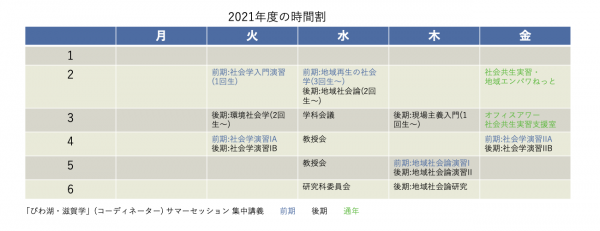

2021年度の時間割とオフィスアワー

■来年度の時間割が決まりました。前期は6コマ、後期は8コマになります。少なすぎるのはもちろん問題ですが、多いのも問題(担当ノルマは5コマですから)。特に、後期の8コマは…。

■オフィスアワーの時間、現在は火曜日の3限ですが、来年度は変更することなりました。2021年度は、金曜日3限です。今年度は、面談についてはオンラインで実施することにしました。学生の皆さんにとっても、zoom等で面談をした方が、便利であることがよくわかりました。オフィスアワーのあり方も、変わってくるのではないでしょうかね。

■ところで、上の時間割で、教務委員をされている同僚の教員の方にいろいろ相談に乗っていただきました。水曜日2限、2回生後期になると「地域社会論」を受講できます。地域づくりや活性化等に関心のある皆さんは、できれば、続けて3回生前期に「地域再生の社会学」も受講していただければと思います。連続して受講することで、より学習効果があるようにと考えています。私のゼミに配属が決まった方は、できるだけこの授業を履修していただきたいと思います。火曜日3限の後期は「環境社会学」です。この授業は、退職された方が担当されていたものですが、私の専攻が環境社会学であることから、今年から担当しています。内容は、「地域社会論」と同時に履修していただくと、こちらもより学習効果があるかと思います。いろいろ工夫というか、苦労しながらシラバスを考えています。

「オータムコンサート」の練習

■今日は、午前中は午後からの授業の準備。そして授業のあとは、大学院修士課程のゼミ、そしてそのあとは博士論文提出者の指導…と一日続いたわけですが、仕事が終わってから龍谷大学吹奏楽部の練習を見学させてもらいました。29日に「びわ湖ホール」で開催される「オータムコンサート」の練習でした。コロナがなければ、もっと見学をさせていただくのですが、今シーズンは見学を相当遠慮しています。今回でやっと2回目でしょうか。ひさしぶりに、吹奏楽の音をいっぱい浴びて幸せでした。

■練習後は、自宅でzoomを使って22時から卒論の指導でした。コロナ感染拡大以前は、卒論の指導は対面で指導を行なっていましたが、春以降、オンライン授業を繰り返すうちにzoomを使えるようになり、卒論の指導もオンラインということが多くなりました。オンラインになると、昼間、大学で指導をしなければならない制約がなくなります。相手の学生と調整できれば、原理的にはいつでも構わないことになります。そういうことで、今日は、22時からでした。そうそう、卒論でちょっと気になることが。吹奏楽部の4回生の皆さん、卒論や卒研にもしっかり取り組んでくださいね。ちと心配です。

■ところで、話はガラリと変わりますが…。最近、私の日常の出来事を記録しているだけのブログに、いつもよりもたくさんの方達がアクセスしてくださるので驚いています。今日が100、昨日が93、そして一昨日が116。その前が、105、90…とこれまでよりも多いのです。どうしてでしょうね〜。ひょっとして、3回生からのゼミの選択で学生の皆さんがのぞいてくださっているのかな。そうであれば、ありがたいのですが。

龍谷大学「学生まちづくりラボfan」のミーティングに参加しました。

■昨日は、3コマのオンライン授業のあと、龍谷大学のREC関連団体である「学生まちづくりラボfan」のミーティングに参加させていただきました。私の役割は、側面から学生の皆さんの活動のサポートすることにあります。昨日は、新入生への説明会でした。学生の皆さんや、この団体のOBの皆さんが、良い雰囲気でミーティングされているところに、のそのそと還暦過ぎのおじいの教員が参加することにちょっと躊躇いがありましたが、皆さん真剣に私のアドバイスを聞いてくださいました。ありがとうね。

■「学生まちづくりラボfan」の活動の場は、仰木の里です。大津市の中でも大きい規模の住宅地になります。ここで、地域の皆さんと一緒に、人口減少社会の中で、都市郊外の住宅地が抱える問題を緩和するために活動をしています。もっとも、今は、コロナウイルス感染拡大のため、現地での活動は出来まん。感染が収束することを心待ちにしながら、zoomで毎週、ミーテイングや研究会、ビブリオバトルを開催されているようです。これからの活動の展開に期待しています。