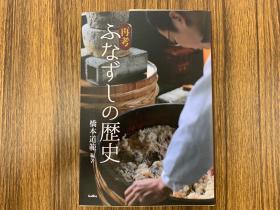

『再考ふなずしの歴史』

■私は、今から22年前、1998年3月まで同僚琵琶湖博物館の勤務していました。博物館の開設準備室の時から合わせると7年間、博物館づくりの仕事をしてきました。先日のことです、その時の同僚であった橋本道範さんと、京都駅の近くでばったりと出会うことがありました。橋本さんとは、昨年の12月に琵琶湖博物館で開催した総合地球環境学研究所の地域連携セミナーが開催された時に少しお会いしましたから、9ヶ月ぶりにお会いしたことになります(たぶん…最近記憶力が悪くて…)。せっかくなので、少し時間をとってもらって、知り合いのお店で少しお話をさせていただくことにしました。

■その時、橋本さんは、ご自身が取り組んでこられた鮒寿司に関する研究のことを熱心に私に話してくださいました。その中身が大変興味深く、私の方からも色々質問をさせていただくなど、鮒寿司談義で話が盛り上がりました。知人であるお店の店主さんも、「面白そうな話をされていますね〜」と言ってくださいましたから、これは多くの皆さんにも関心を持ってもらえることなんじゃないかと思います。いろいろ話をしてくれた最後の方でしょうか、琵琶湖博物館開設準備室の頃に取り組んでいた「総合研究」の基本にある考え方を今でも大切にして研究を続けてきたと話してくれました。その時の研究のアイデアは、以下の文献に書いています。書いた本人も、忘れかけているのですが、橋本さんは、きちんとそれを継承発展させてくださっていたのですね。嬉しいですね〜。

・脇田健一,2001,「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

・福澤仁之・中島経夫・脇田健一,2001,「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

■橋本さんからお聞きした話は、橋本さんが編集された『再考 ふなずしの歴史』にもまとめられています。皆さんも、ぜひお買い求めください。以下の内容の本です。出版元であるサンライズ出版さんの公式サイトからの引用です。

内容紹介

日本最古のスシと言われているふなずし。でも本当にそうなのかという疑問を解くため、中世・近世のふなずしに関する文献をつぶさに調べた研究者達。それだけでは納得せず、アジアのナレズシ文化圏の論考から、現在のふなずしの漬け方のアンケート調査、ふなずしの成分分析結果まで収録。ふなずしと聞いただけで、あのにおいと味を思い出す人にはたまらない、まるごとふなずしの本。

目次

まえがき 石毛 直道

アジアのナレズシと魚醤の文化 秋道 智彌

「ふなずし」の特殊性と日本のナレズシ 日比野 光敏

室町時代の「ふなずし」 橋本 道範

江戸時代の「ふなずし」 櫻井 信也

近世の「ふなずし」の旬 齊藤 慶一

俳諧・俳句とふなずし 篠原 徹

現代「ふなずし」再考 篠原 徹

現代に伝わる「ふなずし」の多様性 藤岡 康弘

「ふなずし」の成分分析と嗜好性 久保 加織コラム

幸津川すし切り神事 渡部 圭一

「ふなずし」の歴史をめぐる議論に思う 堀越 昌子

「ふなずし」を通して伝えたい「ふるさとの味と心」中村 大輔

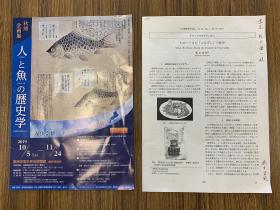

■橋本道範さんからは、この『再考ふなずしの歴史』とともに、野洲市歴史博物館の企画展「人と魚の歴史学」に関するご案内もいただきました。こちらも、ぜひ観覧させていただこうと思います。

広報誌「龍谷」No.88「『自分なくし』からはじめよう」

■広報誌「龍谷」に、イラストレーター(など)の みうらじゅん さんと、龍谷大学の入澤崇学長との対談「『自分なくし』からはじめよう」が掲載されました。「自分探し」ではなくて、「自分なくし」。このあたりに仏教の考え方が色濃く出ています。そして、入澤学長が龍谷大学創立380周年の基本コンセプトとして提示された「自省利他」の考え方にもつながっていきます。広報誌「龍谷」No.88は、こちらからご覧いただけます。

社会学演習IBでのグループワーク

■昨日の「社会学演習IB」(3回生後期のゼミ)の様子で。夏休みに、「卒論につながる」と自分で判断した書籍について、あるいは、「これは!!」と思う書籍について、書評を書いてもらう宿題を出していました。昨日はその書評を持ち寄り、その書評に基づきグループワークを行いました。5人ぐらいの人数だと、活発に議論できるようです。ところが、これが、全員でロの字型に机を並べる形になると(つまり、一般的なゼミでの机の配置になると…)、ちょっと硬くなり遠慮がちになってしまいます。遠慮しなくていいのにな。

■で、このあと、次回からは、卒論と卒論に向けての調査について私の方から説明をした後、各自、テーマをさらに絞り、文献や資料を参照しながら、自分の卒論の構想について発表してもらうことになっています。

一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。

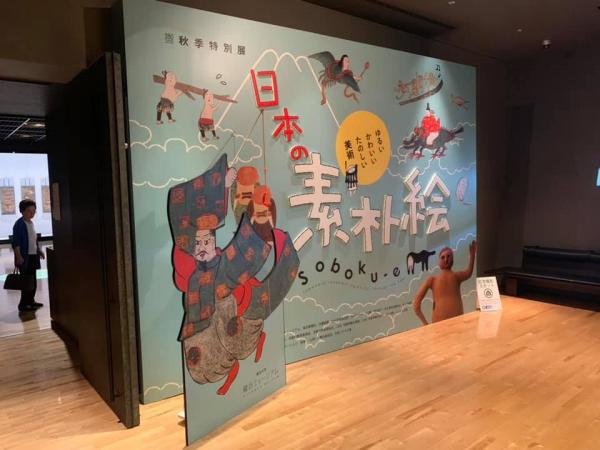

龍谷ミュージアム 特別展「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」

■竜谷ミュージアムの特別展「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」に行ってきました。楽しい企画展です。以下は、この企画展の概要です。ミュージアムの公式サイトから転載しています。

近年すっかり市民権を獲得した“ゆるキャラ”という言葉。「ゆるいマスコットキャラクター」の略語で、もともとは地方自治体が作った完成度の低い(=ゆるい)マスコットが評判となり、人気を博したものでした。

絵画史を紐解くと、実はこの「ゆるさを愛でる」志向は最近生まれたものではないことがわかります。日本では昔から、さまざまな形式の作品がゆるやかなタッチでおおらかに描かれ、大切にされてきました。それらは「うまい・へた」の物差しでははかることのできない、なんとも不思議な味わいをもっており、見る人を虜にするのです。

本展では、ゆるくとぼけた味わいのある表現で描かれたこのような絵画を「素朴絵」と表現します。とはいっても西洋絵画の「素朴派」とは異なり、「リアリズムを目指す人為的・技巧主義的な表現を超越した」という意味を含んでいます。

素朴絵はさまざまなものに登場します。絵巻、絵本、掛軸や屏風、ときには鑑賞の品として親しまれ、ときには庶民が手の届かない「うまい」作品の代替として、季節行事に使う道具に用いられ、仏画として信仰対象にもなってきました。また、白隠(はくいん)や仙厓(せんがい)ら禅僧など、高名な人物によって描かれた素朴絵も注目されます。

このような過程をたどると、素朴絵は、知識人や富裕層だけでなく、どの時代でも「庶民」が主体となって描き継がれ、残されてきた芸術といえます。

本展では、これまで本格的に取り上げられることのなかった、さまざまな時代・形式の素朴絵を紹介することで、名人の技巧や由緒ある伝来に唸るだけではない、新しい美術の楽しみ方をご提供します。

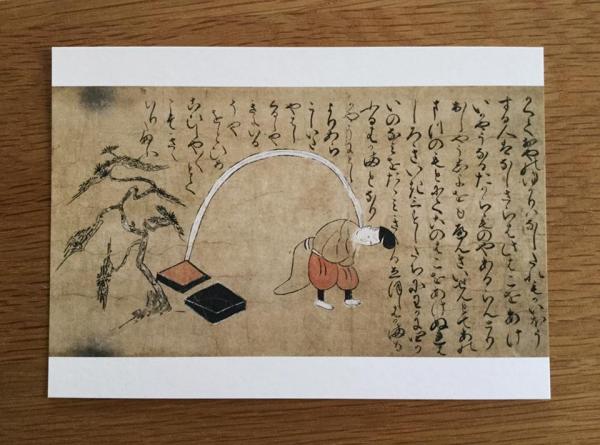

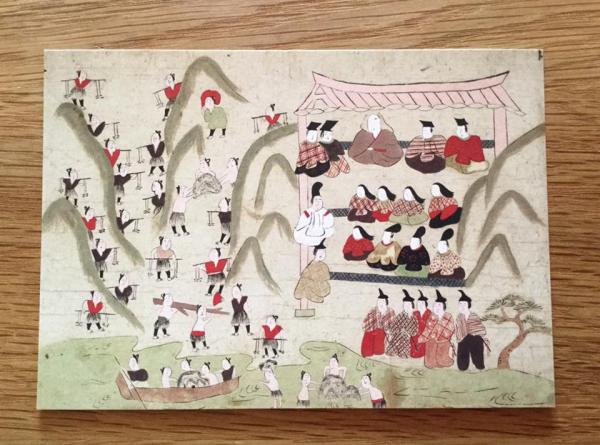

■観覧した感想ですが、とっても面白い。日本の漫画のルーツのひとつは、こういう文化的なセンスにるのかなと思いました。展示の中身を撮影できないので、観覧後、ミュージアムショップで購入した絵葉書で私の感じた面白さを説明したいと思います。これは、展示されていた「うらしま絵巻」の絵の絵葉書です。確かに、とっても可愛いわけですが、すごい強いインパクトがあります…。少しひいてしまいます。玉手箱の中の煙(おそらく、それは時間)が浦島太郎の延髄を直撃しています。何か、発想がホラーっぽいですよね。こういう絵を見ると、実写版「浦島太郎」という映画ってありじゃないかと妄想しました。

■これもミュージアムショップで購入した「つきしま絵巻」の絵葉書です。とっても可愛いい…のですが、大輪田泊(現在の神戸市兵庫区)造成の際、平清盛が人柱を立てたという伝説に基づいています。何か絵と内容にギャップがありすぎるな〜。この絵葉書のことをfacebookに投稿したところ、友人から連絡がありました。「この絵の右の館は新開地の辺りだが、大輪田泊はもう少し南の現在の和田岬辺り。あの周辺は上沢、下沢、水木、大開、塚本(塚はお墓)、入江、三河口という地名からもわかるように湿地帯で埋めなければ住めなかった。水害に遭わないように人柱が必要となった」と教えてくれました。友人は、この絵葉書のあたりが地元なのです。この絵の和田岬のあたりは、六甲山の山々から流下する湊川・苅藻川・妙法寺川によって運ばれた土砂が、さらに潮汐によって集積して形成された鳥のくちばしのように延びた堤防状の砂の堆積だったようです。平安時代の地図があれば、みてみたいものです。その砂の堆積を利用して港を作ろうとしたが難工事だったのです。だから、「人柱」の伝説が生まれたのです。難工事にも関わらず港の建設をしたかったのは、清盛が日宋貿易で莫大な利益を得ていたからです。当時、平氏の清盛は、市場競争中心の「グローバリズム推進派」でした。それに対して、東国の源氏は、農業重視の「反グローバル派」。源平の戦いは、そのような政治的路線の戦いでもありました。これだけ材料が揃っているのだから、NHKの「ブラタモリ」でも取り上げてくださいませんかね。

■ミュージアムショップでは、こんなグッズも購入しました。これは、「雲水托鉢図」と呼ばれていまる絵を使った、クリアファイル、手ぬぐい、絵葉書です。大正時代に描かれたものです。めっちゃ、可愛いいです。今日との街中では、おそらくは禅宗の僧侶だと思いますが、こうやって行列をしながら托鉢されています。以下の動画をご覧あれ。「ホーーーッ、ホーーーッ」。

龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会

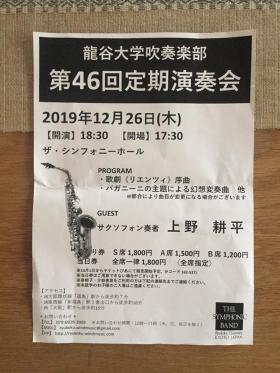

◼︎みなさん、12月26日に大阪のシンフォニーホールで開催される龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会に、ぜひお越しください。昨日、このチラシをいただくことができました。緊急に作ったものなのかな、とても質素なチラシです。そのうちに、きちんとしたチラシが印刷されると思います。

◼︎みなさん、12月26日に大阪のシンフォニーホールで開催される龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会に、ぜひお越しください。昨日、このチラシをいただくことができました。緊急に作ったものなのかな、とても質素なチラシです。そのうちに、きちんとしたチラシが印刷されると思います。

◼︎さて、第46回定期演奏会で予定されている曲目のうち、「歌劇リエンツィ序曲」については、私自身、学生時代に関西学院交響楽団の定期演奏会で弾いた曲です。調べてみると、1981年12月13日に神戸文化ホール大ホールで開催された第58回定期演奏会でした。当時の定期演奏会のプログラムは、序曲・サブ・メインで構成されていました。第58回は、序曲がワーグナーの「歌劇リエンツィ序曲」、サブがバルトークの「ハンガリアン・スケッチ」、メインがブラームスの「交響曲1番」でした。懐かしい…。もちろん、龍谷大学の定期演奏会では、吹奏楽のために編曲されたものです。

◼︎チラシに掲載されている曲名、もうひとつは「パガニーニの主題による幻想変奏曲」です。wikipediaの説明ですが、「ニコロ・パガニーニがヴァイオリン独奏のために作曲した『24の奇想曲』の第24番「クワジ・プレスト」の旋律を主題とする変奏曲として」James Barnesによって書かれているそうです。調べてみると、龍谷大学吹奏楽部は、2007年の定期演奏会で演奏しています。そしてゲストは、若手サックス奏者の上野耕平さんです。もちろん、私はよくわかっていないのですが、実力と人気を兼ね備えた有名な演奏家のようですね。しかも調べてみると上野さんは鉄道ファンなんですね。このことも実は大変有名なことのようです。まだ、お会いしたことはありませんが、とても親しみを覚えます。上野さんの演奏はもちろんのこと、私も「プチ鉄」(ちょっと鉄道ファン)ですので、お会いしてお話しできることを楽しみにしています。この記事からは、上野さんがいかに鉄道ファンであるのかがわかります。

◼︎以下は、龍谷大学吹奏楽部による「パガニーニの主題による幻想変奏曲」です。龍谷大学吹奏楽部「第34回定期演奏会」(2007年12月23日/滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール)での演奏です。

◼︎以下は、上野耕平さんの演奏と、上野さんの鉄道好き(彼は「音鉄」です)がわかる動画です。

啐啄同時

◼︎昨日の午前中に撮ったものです。我が家の庭のヒガンバナ、きれいに咲きました〜。しばらく楽しみます。道を面した法面なので、通勤通学、買い物犬の散歩等で前を歩く方達も、我が家と一緒に楽しんでくださるといいなあと思います。毎年少しずつヒガンバナは増えていくのかな。どうなっていくのか楽しみです。さて、今回のエントリーは、このヒガンバナとは全く関係のない話です。

◼︎昨日は、龍谷大学吹奏楽部のサックスパートの皆さんが、「Quatuor B」(クワチュールべー)というプロのサックス4重奏団の皆さんと共演するコンサートが開催されました。昨日の投稿にも書いたように、「Quatuor B」の國末貞仁先生には、龍谷大学吹奏楽部のサックスパートの講師をお引き受けいただいています。そのようなこともあり、コンサートの後は、「Quatuor B」の皆さん、そしてサックスパートの部員の皆さん、音楽監督の若林先生と一緒に、京都駅の近くで懇親の場を持ちました。その際、1人のサックスパートの部員の方が、こんなお話をしてくださいました。

國末先生のご指導を受けたことで、半年前の自分とは全く異なる演奏ができるようになりました。それまでは、どこか我流でやっているところがありましたが、きちんと指導を受けたことですっかり演奏が変わりました。

◼︎とても素敵なお話だと思いました。もっと上手に美しく演奏したいとご本人が努力されることと、そのご本人の抱える問題点を指導者として具体的に改善していくこととが、同時に進行したのでしょうね。禅宗には「啐啄同時」という言葉があります。親鳥が殻をつついて雛の出るのを助けるように、禅の世界では、今まさに、悟りを得ようとしている弟子に、師匠がすかさず教示を与えて悟りの境地に導くことを言うようです。その「啐啄同時」と似ているところがあります。漫然と練習をするのではなく、きちんと目標を持って自分を客観視して、優れた指導者の指導を受けることで、自分の演奏がみるみる変化していく…貴重な経験ですね。このような経験は、音楽に限ったことではありません。スポーツでも、学問でも、そして社会人の皆さんの仕事の場においても、共通することなのではないかと思います。

◼︎懇親会の後は、若林監督と2人で、山科駅の近くの沖縄料理の居酒屋で二次会。話が盛り上がり(私の主観でですが)、電車を乗り過ごし、最終電車を待つまでの間をさらにもう1軒…。監督と飲むとついつい杯が進んでしまいます(というか呑まさせているのかな?!)、で翌日の朝は大変辛いことになってしまうのでした。

日本 vs. アイルランド ラグビーワールドカップ2019 プールA

◼︎昨日は、大学院社会学研究科博士課程の院生の皆さんによる中間発表会の日でした。発表会の後は、懇親会もキャンパスで開かれました。そして一日の予定も全て終了し、帰宅途中、facebookを見ていると、社会学部を定年退職された原田達先生が「ジャパン、勝っちゃったよ‼️二度目の奇跡。」との投稿をされていました。そうなんだ。この日は、ランキング2位のアイルランドと対戦することになっていたんですね。うっかりしていました。しかし、すごいですね。原田先生は「奇跡」と書いておられましたが、上のハイライトシーンを集めた動画を拝見すると、いろいろと工夫というか、様々な作戦を秘めてアイルランドに挑んでいるようにも思います。まあ、素人の印象にしか過ぎないのですが…。とはいえ、本当に嬉しいです。

Quatuor B meets 龍谷大学吹奏楽部 -サクソフォンの祭典-

■龍谷大学吹奏楽部のサックスパートの皆さんが、「Quatuor B」(クワチュールべー)というプロのサックス4重奏団の皆さんと共演します。龍谷大学吹奏楽部サックスパート、「Quatuor B」の皆さん、それぞれの単独演奏もあります。「Quatuor B」の國末貞仁先生は普段はアルトサックスを吹いておられ、龍谷大学吹奏楽部のサックスの講師をお引き受けいただいています。詳しくは、以下をご覧ください。

Quatuor B meets 龍谷大学吹奏楽部

-サクソフォンの祭典-

サックスだけの演奏会を開催いたします。

日本トップレベルのサックス四重奏団Quatuor Bと龍谷大学吹奏楽部サックスパートが共演します!それぞれのアンサンブルやサックスオーケストラのサウンドをお楽しみいただけます。

皆様のご来場心よりお待ちしております!

【日時】

9月29日(日)

開場14:30 開演15:00

【会場】

京都アバンティ9F 龍谷大学 響都ホール校友会館

【アクセス】

JR京都駅八条口よりすぐ

【入場料】

一般 2000円 高校生以下 1000円

【曲目】

●龍大単独

♪ラ・セーヌ/真島俊夫 他

●Quatuor B単独

♪万葉/櫛田てつのすけ

♪Quatuor Bが贈る進化系エンターテイメント「べーかるぼっくす」 他

●合同ステージ

♪アルルのサックス展覧会/高橋宏樹他

■「Quatuor B」の演奏です。