小室等さんのこと

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、フォークシンガーの小室等さんが、パーカッションの高良久美子さんと、小室さんのお嬢さんでうたとウクレレのこむろゆいさんのグループで来店されました。びっくりしましたが、「利やん」でお会いしたのは、昨晩で2回目になります。前回と同じく、今回も「糸賀一雄記念賞音楽祭」の関係で滋賀にお越しになったようです。2回来店されて、2回とも私がいたので、「(この店に)毎日来ているんじゃないの」と冗談ですが言われてしまいました。前回「利やん」でお会いして、お話しさせていただいた時のことも、きちんとご記憶くださっていました。ありがとうございます。「利やん」って、こういう不思議なお店なんだな〜と思います。

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、フォークシンガーの小室等さんが、パーカッションの高良久美子さんと、小室さんのお嬢さんでうたとウクレレのこむろゆいさんのグループで来店されました。びっくりしましたが、「利やん」でお会いしたのは、昨晩で2回目になります。前回と同じく、今回も「糸賀一雄記念賞音楽祭」の関係で滋賀にお越しになったようです。2回来店されて、2回とも私がいたので、「(この店に)毎日来ているんじゃないの」と冗談ですが言われてしまいました。前回「利やん」でお会いして、お話しさせていただいた時のことも、きちんとご記憶くださっていました。ありがとうございます。「利やん」って、こういう不思議なお店なんだな〜と思います。

▪️「糸賀一雄記念賞音楽祭」、今回は24回目になるようです。前回の第23回のときは、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの中ホールで開催され、その時も「利やん」で小室さんからチラシをいただき、音楽祭を楽しませていただきました。今回は、近江今津の高島市民会館です。

430,000アクセス感謝

▪️昨日の深夜、アクセスカウンターが「430,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。「420,000」を超えたのは今年の9月2日ですから、アクセスカウンターが10,000増えるのに、59日かかりました。予想よりも、少しだけ早く「430,000」に到達しました。

▪️アクセス数が10,000増えるたびに毎度毎度書いていますが、たまに社会学っぽいこと、環境っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。人生の日々の記録です。ライフログ。また、facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気になったことを書いているだけです。役に立つ情報はほとんどありません。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。これまたいつもと同じような感謝のご挨拶になりますが、ご容赦ください。

電気バス

▪️今日から、金・土・日は学祭が開催されるということで、全学休講になっています。いますが、出勤しています。明日、深草キャンパスの慧光館で、「2025年度びわ湖の日滋賀県提携公開講座」でお話しをさせていただくことになっていることから、その準備の関係で出勤しています。滋賀県と龍谷大学が主催する公開講座です。講演のお題も、主催側から提案してもらいました。はい、少々のことはどうにでも対応します。参加者はオンラインも含めて60名ほどの方達ですし、時間も50分と短い講演になります。参加される皆さん方と楽しめたらと思っています。

▪️明日は、パワーポイントを使ってお話しをさせていただきます。昨日は、パワーポイントのファイルの提出締め切り日でした。きちんと、締め切りに間に合わせて提出したのですが、一点、困ったことが…。私が使用しているパワーポイントのテンプレートは龍谷大学仕様なのですが、「それは古いデザインのもので、今は更新されて新しいデザインになっています」と職員の方が連絡をしてきてくださいました。やはり、大学として、デザインを統一しているのでまずいのだそうです。今日は、担当の職員さんがそのテンプレートを入れ替えてくださいました。助かりました。私、やり方がわからないもので。歳をとるにつれて、わからないことが増えているような気がします。世の中に追いついていません。若い方達に支えられて、なんとかやっているという感じかな。

▪️そのようなこともあり、遅い時間に昼食を摂ることになりました。今日は弁当を朝つくってこなかったので、生協の学食で済まそうと思っていたのですが、学祭なんで閉まっているのですね。しらんかったよ。ということで、吹奏楽部のOGの方が女将さんの、町の天ぷら食堂へ。ご飯を、かなり、相当減らしてもらいました。しかも、おちょぼ口で、少しずつ少しずつご飯食べました。血糖値をあげないための工夫なんですが、それでも血糖値はあがってしまったでしょうね。白米恐るべしなのです。

▪️研究室のある建物に戻ってきたら、この秋から、深草キャンパスと大宮キャンパスの間を運行している電気バスが停まっていました。再生可能エネルギー100%によって運行されています。で、今まで気がつかなかったのですが、バスの横にはガソリンスタンドにある給油装置みたいなのが…。もちろん電気バスですからガソリンではないのです。緊急に充電するときのために用意されているようです。今まで気がつかなかったです。ちょっと恥ずかしいな。

「龍谷大学餃子研究会」復活

▪️昨晩は、ひさしぶりの「龍谷大学餃子研究会」でした。研究会が復活しました。昨日参加されたのは、研究会のコアメンバーです。副会長の西村豊さん、闘病生活も順調なようで、体重も戻ってこられています。春は本当に痩せ細っておられたのですが、今は普通の体型に戻っておれます。先日、ご自宅にお見舞いに行かせていただいたのですが、その時よりもさらに健康になっておられるように思いました。大好きだったアルコールはもちろん御法度ですが、食事は普通に摂っておられます。糖尿病で糖質制限をしている私なんかよりも、ずっと食欲旺盛な感じがしました。

▪️西村さんの闘病中、餃子研究会の活動は中断していましたが、西村さんご自身は、健康を回復されてきた頃から、ご自宅でスキレットのフライパンを使って餃子を焼いて召し上がっておられました。自己研鑽ですね。すごい回復力です。完全に寛解されるのはもう少し先のことになるのかもしれませんが、昨日は、西村さんが回復されていることコアメンバーでお祝いしました。そのお祝いのこと知った村田 和代副学長も西村さんに挨拶をしたいと来店されました。皆さん、喜んでおられます。

戦後80年企画「戦争記録を伝える」

本学名誉教授赤松徹眞先生、新田光子先生、前進座俳優の浜名実貴さんを迎え、対談と朗読を行うイベントを開催いたします。

戦後80年という節目の年にあたり、現代平和の課題を認識する機会として教員、職員、学生の皆さまにぜひご参加いただきたく、お知らせいたします。

◆◆◆戦後80年企画 対談と朗読「戦争記録を伝える」◆◆◆

今年はアジア・太平洋戦争終結80年の節目の年です。本学ではこれまで『龍谷大学戦没者名簿』の刊行や、「戦争・平和文献コレクション」の開設など、戦争・平和の課題について継続的な取り組みを行ってきました。

本企画では、本学に残されている当時の史料を紐解きながら、戦時下の大学や図書館の日常を明らかにすることにより、あらためて現代平和の課題の認識に貢献したいと思います。

■登壇者

赤松 徹眞 龍谷大学名誉教授(元学長)

新田 光子 龍谷大学名誉教授(元図書館長)

浜名 実貴 前進座俳優

■日時 2025年11月17日(月)15:15~16:45

■対象 龍谷大学の学生、教職員、その他どなたでも

■場所 深草キャンパス 成就館メインシアター

■配信 配信(ZOOMウェビナー)を予定しています。

事前申込時にご入力いただいたメールアドレス宛に

視聴の方法をお知らせします。

※できるかぎり対面での参加をお願いします。

■詳細・お申込

https://library.ryukoku.ac.jp/bbses/bbs_articles/view/117/37b638d828461534ad197aee89758710?frame_id=554

※事前のお申込みをお願いします。

■主催 龍谷大学図書館/宗教部/龍谷エクステンションセンター(REC)

■お問合せ 龍谷大学図書館 f-lib@ad.ryukoku.ac.jp

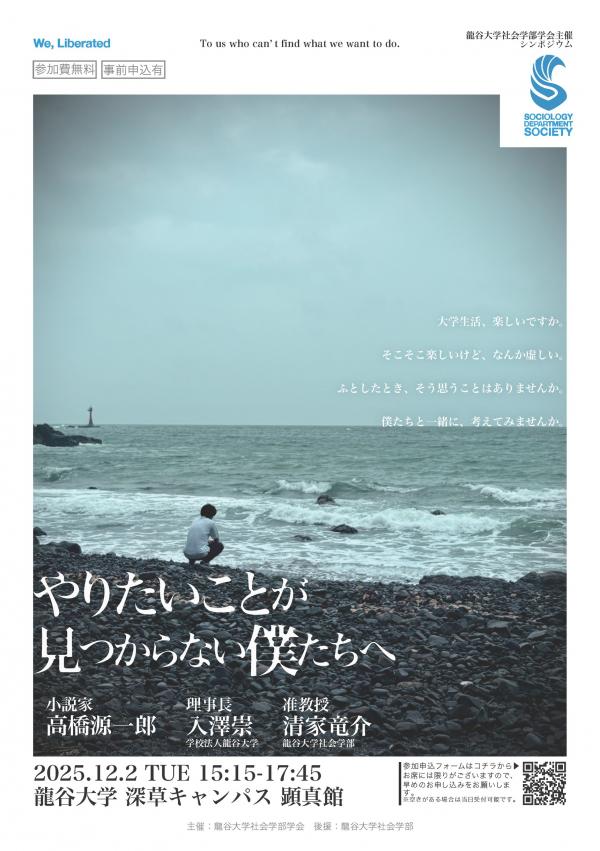

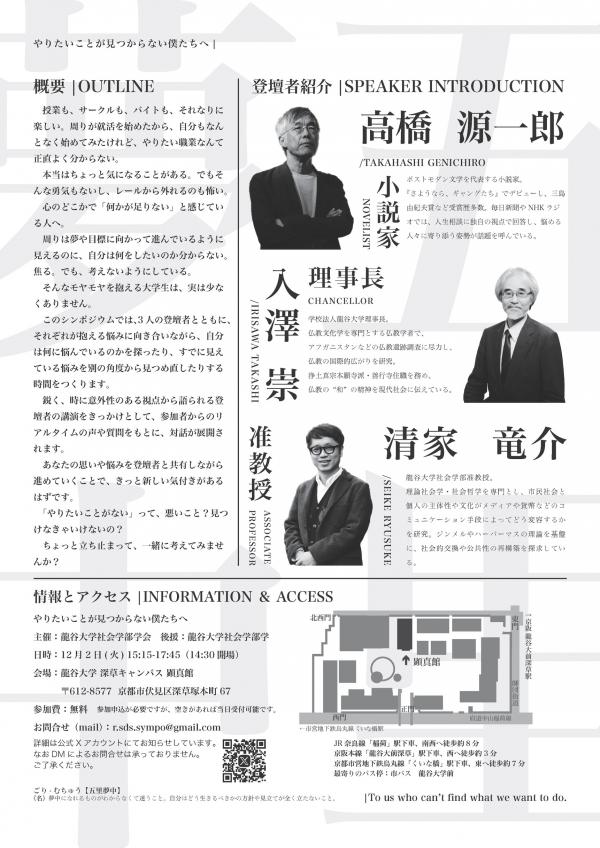

シンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」(12月2日(火))

▪️社会学部学会・学生企画のシンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」のチラシが完成しました。

登壇者は、高橋源一郎さん(小説家)、入澤崇先生(学校法人龍谷大学前学長/理事長)、清家竜介先生(龍谷大学社会学部准教授)のお3人です。

日時:2025年12月2日(火)15:15~17:45

場所:龍谷大学深草キャンパス顕真館

対象:龍谷大学の学生、教職員、その他どなたでも(定員:500名)

主催:龍谷大学社会学部学会

後援:龍谷大学社会学部

▪️このシンポジウム、とても楽しみにしています。申し込みは、こちらかにになります。

「シティズンシップ教育セミナー2025:障害者の社会参加に結びつくシティズンシップ教育を考える」

▪️川中大輔さんは、龍谷大学社会学部の若い同僚でしたが(親子ほど年齢が違います…)、4月からは関西学院大学人間福祉学部で勤務されています。その川中さんがファシリテーターを務めるセミナーです。

【参加者募集】シチズンシップ共育企画は2025年11月30日(日)に「シティズンシップ教育セミナー2025:障害者の社会参加に結びつくシティズンシップ教育を考える」をオンライン開催いたします。ご関心ある方々のご参加をお待ちしています。詳しくはリンク先をご覧ください。https://t.co/kCH5fZpvTP pic.twitter.com/D9sS3zGAAP

— 川中大輔 (@kwnk1123) October 27, 2025

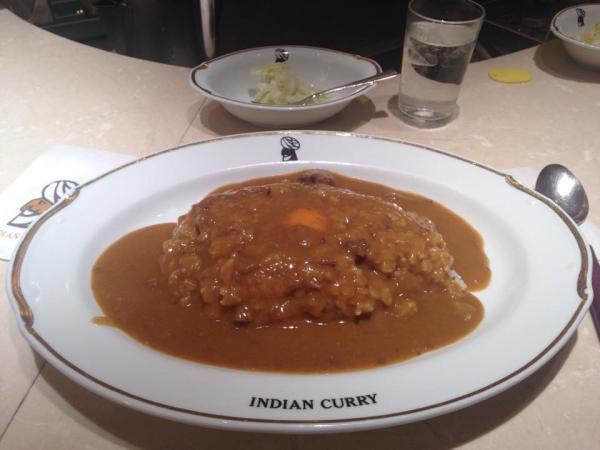

インデアンカレーと亡くなった母の糖尿病

▪️facebookに、大阪の「インデアンカレー」の東京支店(丸の内)ま短い動画が出てきました。この東京の「インデアンカレー」も一度行ったことがありますが、いつも行っていたのは大阪梅田三班街にある「インデアンカレー」です。動画は、東京の支店のものでしたが、懐かしかったです。「インデアンカレー」。母親がまだ生きている頃、そして一人で暮らしていた頃、週一で片道2時間半かけて世話をしに通っていましたが、その時は、行きの昼飯を大阪梅田三番街の「インデアンカレー」でよく昼食を摂っていました。だいたい、「ルー大盛り&卵」で注文していました。甘くて辛いこのカレーで介護のために必要な気合いを入れていたのです。

▪️facebookに、大阪の「インデアンカレー」の東京支店(丸の内)ま短い動画が出てきました。この東京の「インデアンカレー」も一度行ったことがありますが、いつも行っていたのは大阪梅田三班街にある「インデアンカレー」です。動画は、東京の支店のものでしたが、懐かしかったです。「インデアンカレー」。母親がまだ生きている頃、そして一人で暮らしていた頃、週一で片道2時間半かけて世話をしに通っていましたが、その時は、行きの昼飯を大阪梅田三番街の「インデアンカレー」でよく昼食を摂っていました。だいたい、「ルー大盛り&卵」で注文していました。甘くて辛いこのカレーで介護のために必要な気合いを入れていたのです。

▪️母の介護、私の仕事は、生協の食品のカタログを目の見えない母親のために順番に読み上げて、欲しいといったものについては、注文票に鉛筆で印を入れていく(マークしていく)ことでした。そして、そのあとは、生協以外の買い物を近くのスーパーに買い出しに行っていました。さらに、冬場は石油ファンヒーターのための灯油を買いにガソリンスタンドまで行くことが、夏場は庭の草刈りが加わりました。母親はお腹にインシュリンの注射を打たなければならない程の糖尿病でした。もっとも視力をほとんど失ってからは、注射の目盛りを間違うと大変なことになってしまうということで、インシュリンから錠剤になりました。時々、床にその錠剤がころがっているので、「おいおい、だいじょうぶかよ」と思っていましたが。

▪️その頃は、私には糖尿病の知識がまったくなく、母親に言われる通りの食品を何も考えずに買っていました。そのような食品のなかに、みたらし団子や和菓子なんかも入っていました。いまだと、「そらあかん」と言ってしまい喧嘩になるところですが。巡回看護師さんからの伝言で、血糖値が高いので気をつけてという指摘が連絡ノートにあり、やっとその問題に気を付けるようになりました。本人は、少しぐらいなら大丈夫と思っていたのでしょう。糖尿病で血管が弱くなって、視力も失ったし、時々、脳内で出血もしました。こちらは大騒ぎなんですが。ただ、甘いものを食べることで、退屈な一人暮らしの日常生活のなかでちょっとした幸福感を感じていたのだろうと思います。最期の数年、母は、滋賀の老人ホームで過ごしました。食事はホームできちんと管理されているので、もう心配しなくてもよくなりました。

▪️もう一度その頃の話になりますが、自分は太っているわけでもないし、自分が糖尿病になるとは夢にも思っていませんでした。そうそう、その頃は、フルマラソンに挑戦していましたしね。まあ、いまだと体重が軽くても糖尿病になる人はなるとわかっていますが、当時は自分とは無縁の病気と思っていました。ところがどっこい、遺伝子に組み込まれていたんですね。どうせ子どもに何かを遺すのならば、良いものを遺してほしかったな。まあ、そういうわけで、介護に通っていた頃は、行きは「インデアンカレー」で気合いを入れて、帰りは梅田の新梅田食堂街の立ち飲みでちょっとガスを抜いて帰宅していました。「インデアンカレー」、食べられますが、絶対に血糖値が高くなるので食べようとは思いません。母のように少しぐらいはと考えることは、とてもできません。母は、「糖尿病になると人生の最期でこうなるのだよ」ということを、自分の子どもに自ら示したのだと考えるようにしています。

【追記】▪️この投稿の写真は、2014年にこのブログに投稿したときのものです。その時から11年経過しました。

【ハイライト】神戸大学vs.関西学院大学|2025年10月26日【関西学生第6節】

▪️関西学生アメリカンフットボールリーグ。母校・関西学院大学のファイターズ、神戸大学に得点を許さず、44-0で勝利しました。まあ、圧倒したという感じでしょうかね。これで、関学は、関大、立命館とともに、全国選手権大会への出場が決まりました。とはいえ、関西のリーグでも、まだライバル校である立命館との試合も残っています。頑張って、勝利をもぎ取ってほしい。

▪️昨日は、立命館大学と関大の試合もありました。27-10で立命館が勝利しました。点数だけで簡単には比較できませんが、ファイターズは第5節で関大と対戦し、17-17で引き分けています。頑張ってほしいと思います。龍谷大学シーホースは、現在Div.2ですが、同じDiv.2の大阪大学との対戦になります。11月2日です。Div.2は、上位の4校、大阪大学、桃山学院大学、京都産業大学、龍谷大学が、現在全勝しています。上位4校同士の試合で入替戦に出場できる大学が決まることになります。シーホースの皆さん、頑張ってください。

昨日のアクセスカウンターの数字

▪️どうしてなのかよくわかりませんが、昨日はアクセスカウンターの一日の数字(アクセス数)が「622」になっていました。普段は、多くても「200」に届かないくらいなので、こんなに急に数字が増えると、「何が起きているんや」と心配になります。たまたま、偶然であって欲しいと思います。たいした投稿はしていません。基本、日々の出来事や気がついたことを投稿しているだけです。そっとしておいてください。