「食育イベント」と「米研基金」

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」では、滋賀県・農林水産部・「食のブランド推進課」の「環境こだわり農業連携PR事業」を受託しています。昨年に引き続き、2年目になります。今日は、この事業に関連する「食育イベント」を、明日、大津市の観音寺にある「みつばち保育園」で開催しました。

■「みつばち保育園」では地産地消や食育に積極的に取り組まれ、給食に北船路産の環境こだわり米こしひかりを使用されています。また、「みつばち保育園」の園児さんたちは、北船路の農事生産法人「福谷の郷」の田んぼで、遠足として田植えや芋掘りの体験をされています。このように「みちばち保育園」は北船路と深い関係をお持ちということから、私たち「北船路米づくり研究会」との間にも良き「ご縁」をつくっていただくことができました。園児さんたちの田植えや芋掘り作業をゼミ生たちがサポートさせていただいたり、園児さんや保護者の皆さんには、毎年開催している農村-都市の交流イベント「かかし祭」にご参加いただいたりしています。

■今回の「食育イベント」では、北船路で生産された野菜を販売するとともに、キャベツスープ(トマト風味の野菜スープ)を提供し、「美味しい野菜」について知っていただくことができました。また、同時に、滋賀県が進めている「環境こだわり農産物」の大切さについても情報を提供させていただきました。この日は、ちょうど園児さんたちの発表会が開催されていました。保護者のみなさん、そして園児さんたちのおじいちゃん・おばあちゃんたちも参加され、私たちの「食育イベント」もにぎわうことになりました。

■トップの写真には、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の一升瓶が展示してありますが、これはあくまで活動紹介と宣伝のためにおかせていただきました。当然のことですが、試飲等はおこなっておりません。購入をご希望の方たちに、大津市の丸屋町商店街にある平井商店さんでお買い求めいただくようにお願いをしました。保護者の皆さんにも、ぜひ生原酒「北船路」を楽しんでいただきたいと思います。

■トップの写真には、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の一升瓶が展示してありますが、これはあくまで活動紹介と宣伝のためにおかせていただきました。当然のことですが、試飲等はおこなっておりません。購入をご希望の方たちに、大津市の丸屋町商店街にある平井商店さんでお買い求めいただくようにお願いをしました。保護者の皆さんにも、ぜひ生原酒「北船路」を楽しんでいただきたいと思います。

■とろこで、この「食育イベント」のあと、大津市の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で仕事をしていると、4年生のリーダーMくんが相談にやってきました。「北船路米づくり研究会」の活動費は、わずかな実習費(社会学科のゼミ実習費)と、大津市役所からの助成金、そして滋賀県庁からの事業委託費で賄っています。カツカツの状況です。特に、交通費がばかになりません。それは、現役の学生たちだけでなく、すでに卒業したOB・OGたちも経験してきました。そのような問題を、卒業したOB・OGたちで少しでも支えようと、「米研基金」を創設してくれるというのです。ありがたい話しです。OB・OGの皆さんは、研究会に寄付をすることで米・芋・日本酒が自宅に届くことになる…そのような仕組みです。もちろん、農作業やその他の活動にも参加してくれることが期待されています。これは、昨年の春に卒業した米研2期生のリーダーIくんと現役の米研3期生のリーダーMくんとが相談することのなかから企画されたようです。どのような展開になるのか、楽しみです。

【追記】■今日の「食育イベント」で、指導農家のFさんは、笑顔で「せんせー、私、この米研にかけてもすからね!」とおっしゃいました。ありがたいことです。学生の取り組みが本格化するにつれ、Fさんの村づくりの夢もひろがっていきます。こうやって、学生たちと地域がともに能力と潜在的な可能性を相互に開花させていくこと、それが教育実践のなかでおこってくること…。私が「地域連携型の教育」なかで目指してることのひとつは、このようなことなのかもしれません。「みつばち保育園」の園長さんからは、研究会に対する感謝のことば、今後も連携事業を展開していきたいとのご要望をいただきました。頑張って連携していきたいと思います。横につながることで、それぞれの持ち味を活かしつつ、創発的に新しい価値が創造されていく活動。米研の活動が、そのような活動に成長・発展していけばなと思っています。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目

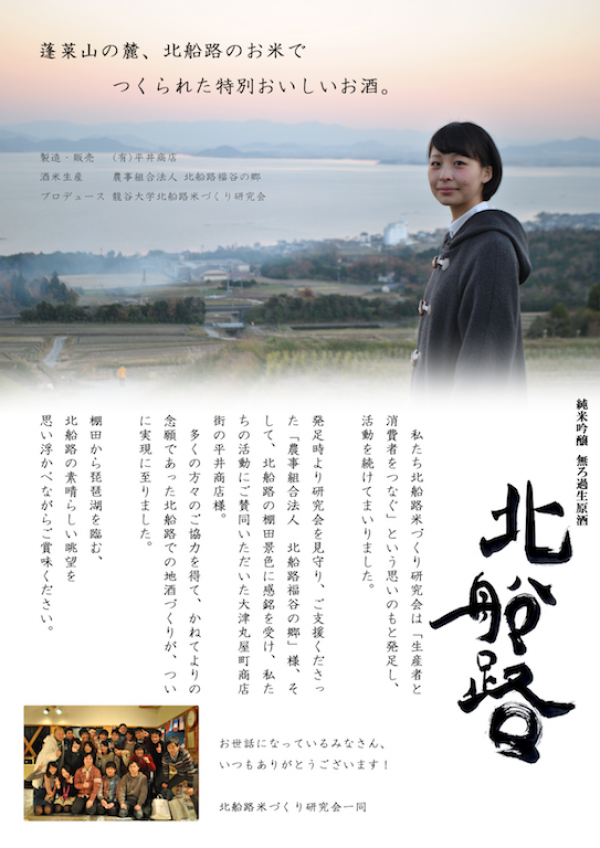

■いろんな出来事が続き、ブログで逐次報告しているだけの余裕がありません。すみません。ということで、この出来事もこの前の土曜日のことになります。私のゼミで組織している「北船路米づくり研究会」のゼミ生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」が、いよいよ一般の皆さんにもご賞味いただけることになりました。この生原酒「北船路」は、北船路集落の農事組合法人福谷の郷が生産した酒米(山田錦)を原料に、浅茅生の銘柄で知られる大津市の平井商店さんが醸造したものです。詳しいことは、以下のブログ記事をご覧ください。

■トップの写真は、北船路の氏神である「八所神社」」で、農事組合法人の組合長Oさんと、研究会の地酒プロジェクト・リーダーのTさんが、「村で頑張って生産した酒米で地酒が誕生した」との報告を神様にしているところです。「北船路」との名称のついた地酒を通して、村の農産物のブランディング化を一層進めていくことができればと思います。2人の学生、TさんとUくんが、その後、指導農家のFさんに手伝っていただきながら、村のなかで予約注文されたお宅に生原酒「北船路」を配達してまわりました。事前に、学生たちは、村をまわって予約受付のチラシをポスティングしてまわっていました。そのあたりのことは、すべて学生たちと指導農家との連携で進められました。私が出る幕はほとんどありませでした。とても素晴らしいことだと思います(逆にいえば、学生からの「報連相」が足らないということでもありますが…)。下の写真(左)は、「八所神社」にお供えされた生原酒「北船路」です。写真(右)は、学生たちが予約された方にお届けにあがっているところです。こちらのNさんは、私たち素人の農作業をみるにみかねて、時折、お手伝いしてくださっています。Nさん、ありがとうございます。

■生原酒「北船路」のお披露目は北船路の集落だけでなく、大津の街中でも行われました。浜大津にある「旧大津公会堂」で開催された、ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」の上映会と同時に開催された「マルシェ」に、「北船路米づくり研究会」も参加し、来場された皆さんに私たち研究会の活動を紹介するとともに、生原酒「北船路」の試飲もしていただきました。多くの皆さんに、「北船路」の美味しさを味わっていただきました。

■現在、3年生は就職活動がとても大変な時期なのですが、それでも、なんとか時間の都合をつけて、研究会リーダーのTくん、地酒プロジェクトリーダーで全体のサブリーダーでもあるTさん、そしてUくんが、頑張りました。それから、4年生のリーダーMくんも、実家の姫路にもどっているにもかかわらず、大津までかけつけてくれました。ありがとう。Mくんは、「北船路米づくり研究会」だけでなく、卒業論文でも、そして私が担当してるい「大津エンパワねっと」でも完全燃焼してくれました!!

■マルシェには、仲良しの若いグループの皆さんも多数出展されました。その一部をご紹介します。上の段から。上段左は、龍谷大学理工学部のHくんがリーダーとなって活動している「お野菜大学」のブースです。龍大瀬田キャンパスに隣接する堂という集落で生産した蕎麦で十割蕎麦をつくり、試食してもらっていました。蕎麦の切り方は…ですが、美味しい蕎麦でした。上段右は、2015年に瀬田キャンパスに開設される「農学部」を紹介するブースです。職員のTさんが頑張って説明されていました。このマルシェに来られていた他のグループの皆さんとも、良い出会いがとありました。このマルシェにお誘いして本当に良かったと思っています。中断左は、「大津発酵食の会」の皆さんです。「北船路」を醸造してくださった「平井商店」さん、漬け物の「八百與」さん、そして湖魚の佃煮や鮒寿司の「坂本屋」さん、この老舗の3件の跡取りの皆さんが連携してつくったグループです。私は、大変注目しています。中断右は、「百菜劇場」さんです。この日は、Hさんがこられていました。近江八幡で農地を借りて、ユニークな取り組みをされている方です。この日は、いろいろお話しをさせていただきましたが、龍大の授業とのコラボについて相談させていただきました。うまくいったらいいな〜。いずれも皆さん、お若い方たち。様々な立場や課題意識から「食」や「農」の問題に取り組んでおられます。こういう若い世代の取り組みを、社会的にもどんどん応援したいものです。さて、私よりも少しお姉さんだけど、とってもお若い仲間も。下段左は、旧大公会堂の「大津グリル」さんです。左でふざけているのは、オーナーのTさんです。おちゃめ!!この日は、地場野菜の近江カブラのスープを販売されていました。

【追記】■先日の「マルシェ」にお誘いした農学部の職員の方(そして教員の方)から、「現場に出て現場の話を実際に聞くことや、話してみること」の大切さや、「多くの方々との出会いをいただき、有意義な時間となった」等の感想をいただきました。すてきな関係を紡いでいくきっかけをつくれたのであれば、こんな嬉しいことはありません。こういう役割を、私は講演等のなかで「呼びかけ屋さん」と呼んでいます。地域づくりの現場のなかでは、「ちょっとおせっかいな」「呼びかけ屋さん」の存在が非常に重要になります(それと同時に「つなぎ屋さん」の役割も)。今回は、自分が自らそのような役割を果たしたように思いました。

【追記】■先日の「マルシェ」にお誘いした農学部の職員の方(そして教員の方)から、「現場に出て現場の話を実際に聞くことや、話してみること」の大切さや、「多くの方々との出会いをいただき、有意義な時間となった」等の感想をいただきました。すてきな関係を紡いでいくきっかけをつくれたのであれば、こんな嬉しいことはありません。こういう役割を、私は講演等のなかで「呼びかけ屋さん」と呼んでいます。地域づくりの現場のなかでは、「ちょっとおせっかいな」「呼びかけ屋さん」の存在が非常に重要になります(それと同時に「つなぎ屋さん」の役割も)。今回は、自分が自らそのような役割を果たしたように思いました。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼り

■韓国に出張しているあいだに、ゼミ生たちが頑張りました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼りです。いよいよ発売されます。発売に先行して、お世話になった北船路の皆さんや、私たちの活動を応援してくださった方たちに予約販売させていだたきます。もちろん、平井商店さんのほうでも販売されると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■さてさて、いよいよ!!…なんですが、ゼミ生諸君は、就職活動と掛け持ちで頑張っています。ということで、特定のゼミ生たちに作業が集中してしまっています。あくまで「北船路米づくり研究会」は、学生の自主性・主体性で成り立っている活動なので、私の方から強制はしません。とはいえ、みんなもう少し作業に参加して手伝ってやってほしいよ〜。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」がいよいよ!!

■昨日は、大学院の入試がありました。そのため私自身は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の第26回「北船路野菜市」には参加できませんでした(野菜市は、4月と9月をのぞく第三土曜日に大津市の丸屋町商店街で開催しています)。しかし、私がいないことでゼミ生たちの活動が、なにか滞ってしまうようなことはありません。研究会で取り組んでいる事業を、先輩から後輩へときちんと引き継ぎ、なおかつ活動の課題を抽出し、それを解決していくことでことができるようになってきたからです。集団としての経験値を積み重ねていくことで、運営上の「仕組み」が少しずつできあがってきているのですね。

■昨日は、大学院の入試がありました。そのため私自身は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の第26回「北船路野菜市」には参加できませんでした(野菜市は、4月と9月をのぞく第三土曜日に大津市の丸屋町商店街で開催しています)。しかし、私がいないことでゼミ生たちの活動が、なにか滞ってしまうようなことはありません。研究会で取り組んでいる事業を、先輩から後輩へときちんと引き継ぎ、なおかつ活動の課題を抽出し、それを解決していくことでことができるようになってきたからです。集団としての経験値を積み重ねていくことで、運営上の「仕組み」が少しずつできあがってきているのですね。

■もちろん、ゼミでおこなっいるからといっても、「北船路米づくり研究会」の活動は強制参加ではありません。たとえば、体育局の部に所属している学生たちは練習や試合で忙しく、なかなか参加することはできません。しかし、そのことでゼミの評価がかわることはありません。また、友人関係が悪くなるわけでもありません。「北船路米づくり研究会」の活動は、あくまで意欲のある学生たちの自発的・主体的な活動で運営されているのです。この点を、私自身は高く評価しています。

■もちろん、ゼミでおこなっいるからといっても、「北船路米づくり研究会」の活動は強制参加ではありません。たとえば、体育局の部に所属している学生たちは練習や試合で忙しく、なかなか参加することはできません。しかし、そのことでゼミの評価がかわることはありません。また、友人関係が悪くなるわけでもありません。「北船路米づくり研究会」の活動は、あくまで意欲のある学生たちの自発的・主体的な活動で運営されているのです。この点を、私自身は高く評価しています。

■ところで、今日は「北船路野菜市」以外にも、一部の学生たちは頑張りました。研究会の「地酒プロジェクト」です。北船路(農事)で生産した酒米(山田錦)を原料に、平井商店さんが純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の発売のお手伝いをしました(これは、火入れ=加熱してい酒です。加熱した清酒は、3月にできます)。今日の作業は、ラベル貼りです。

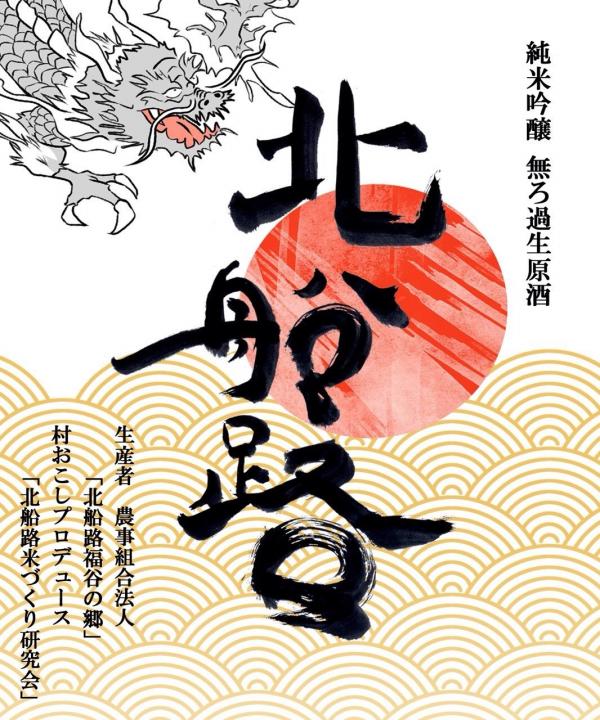

■このラベルは、ゼミ3年生のYさんがデザインしました。ただ単に、ラベルを貼っているだけではないのです。ラベルには、龍谷大学の学生がかかわっているということで龍も描かれています。この龍のイラストは3年生のI君が描きました。そして、「北船路」の文字です。これは4年生のKくんの書です。筆と炭で遊び半分で書いた文字ですが、それが後輩のYさんには、「すてき」と評価されたようです。このラベルについて、平井商店のご主人も大変ご満足のようでした。「ええラベルができたでしょう。うちのラベルよりも上やいうてるんですわ」と上機嫌でいらっしゃいました。

■ラベルだけではありません。このようなポスターも学生たちは作成しました。このポスターに学生代表として登場しているのは3年生のUさんです。もちろん、ご本人の承諾のもとでポスターのモデルになってもらったようです。背景に見えるのは、北船路の棚田から見渡せる琵琶湖です。ちょうど日が沈みかけている時間帯ですね。この時間帯の北船路の棚田からの風景は、少しずつ変化していきます。とっても美しいのです。「棚田の景観」ではなく、「棚田からの景観」が北船路の魅力なのです。写真をクリックすると、ポスターのコピーをお読みいただけるのではないかと思います。これは「地酒プロジェクト」のリーダーTさんと、指導してくださっている農家のFさんとの合作だそうです。

■Tさんは、デザイン担当のYさんとともに、「地酒プロジェクト」をリードしてきました。今回は、お店での販売以外にも、お世話になった皆さんにも購入していただくべく、いろいろ裏方の仕事をしてくれています。現在3年生は就活中で、活動するには大変な時期なのですが、それでも時間を調整して仲間と頑張っている点が、すばらしいと思うのです。

対岸からみた北船路

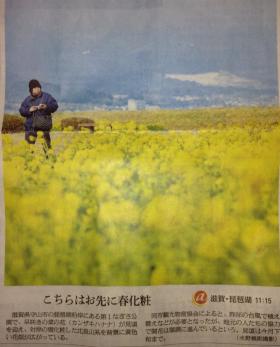

■昨日、帰宅して夕刊をみました(朝日)。すると、春の雰囲気満載の写真が載っています。琵琶湖の湖岸にある菜の花畑です。大変有名な場所です。山頂の雪をまだ残す比良山系を背景に素敵な写真が撮れることから、たくさんの写真マニアの皆さんが押し掛けて撮影の順番を待つほどです。

■ところで、この夕刊の写真をみて、「おっ!!」と思いました。右の方、比良山系の山裾に白くなっている場所が写っているからです。ここは、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」が、「龍大米コシヒカリ」や「龍大芋」を生産している北船路の棚田です。この写真では、逆三角形をつぶしたようにみえますね。私たちが「龍大米」を生産しているのは、こんな形の「▽」右上の角のあたりになります。一番高い場所にあります。ということは、比良山系の山水が一番最初に入ることになります。そのため、村のなかでも、「あそこの田んぼは味が良い」ということで有名です。

■菜の花畑と北船路の棚田との関係を地図で確認してみました。右上の地図は、琵琶湖全体を示しています。赤い矢印は、菜の花畑から北船路の棚田に向かっています。地図をクリックすると拡大します。下の地図は、もっと当該の場所にせまってみたものです。だいたい、位置関係をご理解いただけましたでしょうか。

■この地図をみていて思い出したことがひとつあります。以前、村の方からお聞きした話しです。北船路は棚田の農村ですが、その背後にある比良山系の蓬莱山全体が、旧村時代から村の財産を維持・管理する「財産区」のものになっています。今はおこなわれていませんが、以前は、この財産区でとれた薪炭材が北船路の浜から守山市方面に運ばれていたと聞きました。おそらく、燃料革命がおきる以前のことだと思います。本当は、こういう「聞き書き」の調査もきちんとしたいのですが、なかなかですね~。

【追記】■棚田からこの他の花畑の方面を見ると、湖岸に黄色い場所がみつかるのでしょうか…。どうなんだろう。

政策学部のヒアリング

■今日の午前中、「大津エンパワねっと」に関するヒアリングが、大津の中心市街地である町家キャンパス「龍龍」でおこなわれました。「龍龍」に来られたのは、政策学部のI先生、龍谷大学深草町家キャンパス職員のHさん、そして大学の地域連携について研究されている政策学研究科の院生さんの3名の皆さんです。社会学部でやっている「大津エンパワねっと」や、私のゼミでやっている「北船路米づくり研究会」の活動の話しが、お役にたつのかどうかわかりませんでしたが、2時間程お話しをさせていただきました。調子に乗って放談しました。私などからすれば、むしろ政策学部のほうにいろいろヒアリングをさせてもらいたいよ…と思っているのですが。

■そういえば…。「大津エンパワねっと」が始まったとき、教育実践とともに、それとパラレルな関係にある地域連携に資する複合的な領域の研究プロジェクトも同時に進めないといけないとしつこく言っていたのですが、結局、実現しませんでした(過去形で語っているところが問題なのですが…)。他所のほうが、そのあたりのことについては、真剣ですね。次のビジョンを描くためには、日常から行っておくべき作業なんですが…。そもそも地域連携に関心がなかったり、あまりにも忙しすぎて、そのような余裕を持てない人が多いのはわかってはいるのですが…。

■「知の拠点」としての大学に対する社会からのニーズは、「大津エンパワねっと」を始めたとき以上に、どんどん高まってきています。ということで、これまで実践してきたことが間違っていないということを確信してはいるのですが、ここに安住していては未来がありません。さらに脱皮して次のステージに進んでいかなければならない、進化しなければならないのに…というあせりにも似た気持ちがあります。学内の政策学部だけでなく、他大学についても必死になっておられる雰囲気が伝わってきますから。資金力、組織力の大きな大学が、本気になってどっと動き始めると…。かわらんとあかんやろ龍大社会学部…です。

【追記1】■龍谷大学政策学部では、国の「域学連携地域活力創出モデル実証事業」の一環で、洲本市において地域連携事業に取り組んでいます。それ以外にも、面白い取組をされています。この記事をお読みください。

【追記2】■文部科学省の「大学改革実行プラン」についてという記事です。以下は、そこからの引用です。

現在、日本は少子高齢化の進行や地域コミュニティの衰退、グローバル化によるボーダレス化、新興国の台頭による競争激化、といった急激な社会の変化や、東日本大震災という国難に直面しています。そのような状況において、社会の変革を担う人材育成、知的基盤の形成やイノベーションの創出など、「知の拠点」として、大学が、この国の発展に果たすべき役割は極めて大きく、かつ、多様です。そして、現下の日本の状況下においては、大学改革は待ったなしの状況であり、実行が求められています。

そのため、日本が直面する課題や将来想定される状況をもとに、目指すべき社会、求められる人材像・目指すべき新しい大学像を念頭におきながら、大学改革の方向性を「大学改革実行プラン」としてとりまとめました。

この「大学改革実行プラン」により、大学の持っている本来の役割を社会全体に認めてもらえるよう、精力的に大学改革に取り組んでいきます。

1.「大学改革実行プラン」の全体像について

「大学改革実行プラン」は、2つの大きな柱と、8つの基本的な方向性から構成されています。

1つ目の柱が、「激しく変化する社会における大学の機能の再構築」であり、

1. 大学教育の質的転換、大学入試改革

2. グローバル化に対応した人材育成

3. 地域再生の核となる大学づくり(COC (Center of Community)構想の推進)

4. 研究力強化(世界的な研究成果とイノベーションの創出) を内容としています。2つ目の柱が、そのための「大学のガバナンスの充実・強化」であり、

5. 国立大学改革

6. 大学改革を促すシステム・基盤整備

7. 財政基盤の確立とメリハリある資金配分の実施【私学助成の改善・充実~私立大学の質の促進・向上を目指して~】

8. 大学の質保証の徹底推進【私立大学の質保証の徹底推進と確立(教学・経営の両面から)】 を内容としています。

【追記3】■学内では、いろいろ改革が進んでいるのですが、社会学部はその全学的な動きと歩調をあわせられているのか。微妙ですね。私には実感がありません。スピード感がないようにも思います。ここぞというタイミングでのチャンスを失ってしまっているように思います。こういうのを、「機会ロス」というのですか…。ちなみに、昨日、ヒアリングしていただいたI先生からは、以下の情報もいただきました。

■『週刊東洋経済』12月28日・1月4日合併号及び2014年1月18日号に掲載された龍谷大学の紹介記事。

「地域と連携して社会的課題の解決へ。大学が担う新たな役割。」(1月18日号)

「社会の要請に応える教育システムの再構築と新たな教育プログラムの創造」 (12月28日、1月4日合併号)

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」

■今週末あたりから、「北船路米づくり研究会」の学生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の予約が開始される予定です。「農事組合法人『北船路福谷の郷』」が生産した酒米を原料に、その大津の造り酒屋「平井商店」が醸造された日本酒です。現在、学生たちが急ピッチで作業を進めています。

■写真は、今回の純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」に使用されるラベル(表)です。学生たちがデザインしました。「北船路」の文字は、4年生のTくん、龍のイラストは3年生のIくん、そして全体のデザインをしたのは3年生のYさんです。そして、研究会の副リーダーでもあるTさんが、平井商店や福谷の郷との連絡調整、広報・販売促進を担当しています。みなさん、いよいよです!!ご期待ください。

手土産のハマチ

■土曜日に開催した「脇田ゼミ実習・「北船路米づくり研究会』総会&交流会」のエントリーの最後にこういう引用をしました。指導農家であるFさんが、facebookに投稿してくださったコメントです。

■土曜日に開催した「脇田ゼミ実習・「北船路米づくり研究会』総会&交流会」のエントリーの最後にこういう引用をしました。指導農家であるFさんが、facebookに投稿してくださったコメントです。

「懇親会のあと村の慣わしに沿って、坪井リーダーと協力農家へ総会が無事に終った旨を手土産の魚をさげて伝えに行きました。皆さん、「おめでとうさんです。これからもよろしく頼みます」とのメッセージをいただきました。本当の地域連携が出来て来たと感じます。」

■トップの写真は、その魚・ハマチです。指導農家が、きちんと準備をしてくださっていたのです。大学の「地域連携」という活動と、村の「慣わし」とのあいだを橋渡ししていただいた形でしょうか。こうすることで、学生たちが行った研究会の総会の意味も、きちんと村の皆さんに伝えることができたのではないかと思うのです。言い換えれば、「地域連携」を「村の慣わし」に翻訳することができた…といえるのかもしれません。なにげない話しなのですが、そうすることで、Fさんも書かれているように「本当の地域連携が出来て来ているな」と強く実感することができたのです。リーダーの坪井くん、ご苦労様でした。

■総会のあとの交流会についても、少し紹介しておきます。社会学部のカリキュラムでは、通常、3年生と4年生が一緒に活動するということはなかなかありません。しかし、私のゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動を行っていることから、「縦の関係」が生まれています。この「縦の関係」、学生の成長にとってとても大切なことだと思っています。先輩が後輩を指導していくなかで、自分自身も成長していくからです。【写真上・左】4年生1人1人がスピーチをしているところです。後輩からは、記念品として北船路産の野菜が送られました。このあたり、米研らしいですね。【写真上・右】4年生のリーダーである枡田くんです。今年の1年間、研究会をリードしてくれました。ありがとう。スピーチも、しっかりしたものでした。研究会の活動のなかで、結果として鍛えられていることを実感しました。【写真中・左】リーダーの枡田くんから、指導農家Fさんに手作りの記念品が贈呈されているところです。Fさん、ちょっと照れておられるようですが、本当は心の底から嬉しいはずです。【写真中・右】なんだか真面目な交流会のようですが、こういうふうに、ふざけて大笑いしながら、楽しい時間を過ごしました。しかし2月なのに、どうしてサンタクロースとトナカイなのだう??【写真下・左】ええと、一応、ふさげている写真なんですが…。一番右端の彼女も、男子にあわせてふざけています。

■総会のあとの交流会についても、少し紹介しておきます。社会学部のカリキュラムでは、通常、3年生と4年生が一緒に活動するということはなかなかありません。しかし、私のゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動を行っていることから、「縦の関係」が生まれています。この「縦の関係」、学生の成長にとってとても大切なことだと思っています。先輩が後輩を指導していくなかで、自分自身も成長していくからです。【写真上・左】4年生1人1人がスピーチをしているところです。後輩からは、記念品として北船路産の野菜が送られました。このあたり、米研らしいですね。【写真上・右】4年生のリーダーである枡田くんです。今年の1年間、研究会をリードしてくれました。ありがとう。スピーチも、しっかりしたものでした。研究会の活動のなかで、結果として鍛えられていることを実感しました。【写真中・左】リーダーの枡田くんから、指導農家Fさんに手作りの記念品が贈呈されているところです。Fさん、ちょっと照れておられるようですが、本当は心の底から嬉しいはずです。【写真中・右】なんだか真面目な交流会のようですが、こういうふうに、ふざけて大笑いしながら、楽しい時間を過ごしました。しかし2月なのに、どうしてサンタクロースとトナカイなのだう??【写真下・左】ええと、一応、ふさげている写真なんですが…。一番右端の彼女も、男子にあわせてふざけています。

脇田ゼミ実習・「北船路米づくり研究会』総会&交流会

■昨日、土曜日、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の総会を、ゼミ実習の一環としておこないました。内容は、月1回、第三土曜日に定期定期におこなっている「北船路野菜市」(4月と9月は除く)や、農村-都市交流イベント「かかし祭」、地酒プロジェクトなどの複数の取り組みに関して、今年度の振り返りと課題の抽出と、来年度における改善等について、ディスカッションを行いました。

■研究会の顧問で指導農家であるFさんにもご参加いただき、さまざまなアドバイスをいただきました。「皆さんの活動は、着実に前進している」との講評をいただきました。地道な活動ではありますが、先輩である4年生から後輩である3年生への指導と、活動の継承がしっかりしてきたこともあり、研究会のなかにも良き「伝統」のようなものが生まれつつあるように思います。「北船路米づくり研究会」は、ゼミの活動ではありますが、強制参加を求めるものではありません。ゼミ生各自の主体性と責任感によって運営されています。その点も強調しておくべきかと思っています。

■この日は、昨年の3月に卒業したOBもやってきてくれました。そして、他のOBたちと一緒に、研究会の活動に寄付をしたいと申し出てくれました。研究会では、大津市役所からの助成金の交付を受けたり、県庁から事業を受託したりと、活動に必要な経費に関してはとても苦労をしています。何とか、活動を継続していますが、かなり厳しいものがあります。OBの皆さんも、現役生のときは活動費の捻出には苦労してきました。そのようなこともあり、今回、寄付を申し出てくれたのです。ありがたいことです。

■総会のあとは、今年度の打ち上げもかねて夕食会を行いました。即興のダンスなどもおこなわれて、盛り上がりました。もうじき、卒業する4年生からは、じつにしっかりした内容のスピーチをしてもらえました。「北船路米づくり研究会」の活動が、結果として、4年生たちを成長させてきたことがよくわかるスピーチでした。

【追記1】■facebookのアルバムで、今日の様子をご覧になることもできます。

【追記2】■研究会の顧問であり指導農家でもあるFさんから、facebokkを通して、以下のようなメッセージをいただきました。

懇親会のあと村の慣わしに沿って、坪井リーダーと協力農家へ総会が無事に終った旨を手土産の魚をさげて伝えに行きました。皆さん、「おめでとうさんです。これからもよろしく頼みます」とのメッセージをいただきました。本当の地域連携が出来て来たと感じます。

この三回生の勢いある余興を見て、四回生はある面安心してくれたかと思います。ついでの勢いで、OBの2期生i君、実は私も飛び入りしてしまいました。