後輩たちの演奏

▪️親子以上に年齢の離れた後輩たちの演奏です。現役の4回生だと、43歳の年齢差になりますね。この動画で後輩たちが演奏しているのは、チャスコフスキーの交響曲第5番です。私が現役の部員の4回生の時、最後に演奏したのがこの曲でした。後輩たちは、こういう動画をアップし始めたんですね〜。よくわかっていませんでした。YouTubeをチャンネル登録します。

チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調

指揮:齊藤一郎

関西学院交響楽団 第140回定期演奏会

2023年2月7日(火)

兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

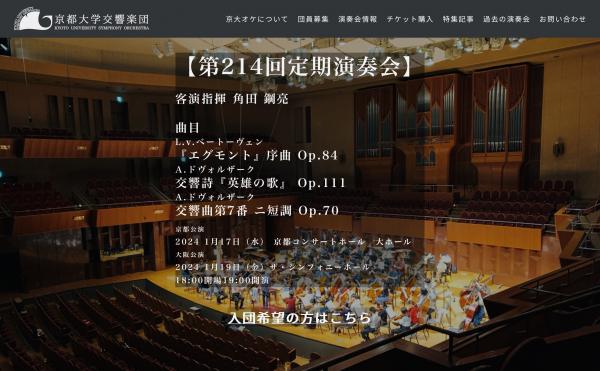

京都大学交響楽団 第214回定期演奏会

▪️昨日、京都のコンサートホールで開催された京都大学交響楽団第214回定期演奏会を楽しんできました。写真は、その時のパンフレットです。表紙と裏表紙を同時に見えるように撮影しました。ただ、光の当たり方がよくなく、裏表紙が明るくなっていますが、裏表紙も曇り空の中でちょっと暗い雰囲気が漂っています。これは想像でしかないのですが、今回演奏された作品のうち、特にドヴォルザークの出身地や彼の作品をイメージしたものなのかなと思っています。2番目に演奏された交響詩「英雄の歌」も、最後(3番目)に演奏された交響曲第7番の雰囲気に合っているのかなと思うのです。

▪️学生時代、オーケストラでドヴォルザークの作品を演奏したことがあります。交響曲第9番「新世界」、交響曲第8番「イギリス」、そしてスラブ舞曲です。自分が演奏した作品の印象に引きずられてドヴォルザークをイメージしてきましたが、今回の交響曲第7番、そして交響詩「英雄の歌」を聴かせていただき、ずいぶんそのイメージが変化したような感じです。

▪️第7番については、YouTubeでつまみ食い的に聴いたことはあります。3楽章だったかな。今回は、全楽章を集中して聴かせていただきました。さすが京都大学交響楽団ですね。前回の定期演奏会も感心しましたが、今回も立派というか、元々演奏技術を持った方達が、学生オケならではということになりますが、時間をかけてしっかり練習を積みあげて演奏されたことがよく伝わってきました。もっと冒険をしても良いのにとは思いましたが、立派な演奏だと思いました。特に交響曲7番が。交響詩の方は、うまく受け止めることができませんでした。これは、演奏の技術的なことではなくて、作品として…ということになるのかな。

▪️とはいえ、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。写真のパンフレットも、京大オケは毎回作品の解説が丁寧というか、情報量が多く、楽しんでいます。秀才が集まる京大の学生さんらしい文章かなと思いました。そうそう、コンサートミストレスは医学部の学生さんとのこと。医学部だから勉強もとっても大変だと想像するのですが、その中でオケをまとめてこられたわけですからね。素晴らしいと思います。

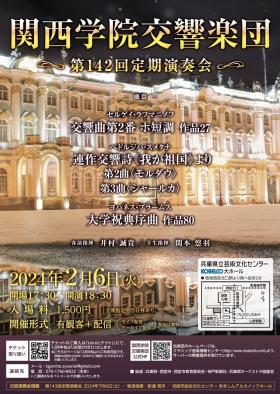

京都大学交響楽団 第214回定期演奏会・関西学院交響楽団第142回定期演奏会

▪️明日、開催される京都大学交響楽団の定期演奏会のチケットを購入しました。購入できたのは良かったのですが、別の予定とかぶってしまいました。12月に開催される、あるオンラインのシンポジウムのチケットも購入していたのですが、登壇者が病気で延期となり、それが京大の定期演奏会とかぶってしまったのです。どちらを優先するか。シンポジウムの方を選ぶことにしました。で、今日わかったのですが、短期間ではありますが、アーカイブでも拝見できるようになっていました。そうなんだ。ラッキー。ということで、明日は京大の定演を楽しみます。ベートーヴェンの「エグモント」序曲は、自分自身も関西学院交響楽団に所属していた学生時代には、何度も演奏したことがある良く知っている作品ですが、ドヴォルザークの交響詩と交響曲7番は、きちんと聴いた記憶がありません。

▪️で、第214回目の定期演奏会です。年に2回の定期演奏会を開催するとして、107年目ということでしょうか。調べてみると創部が1916年ですから、戦争のあった時期はのぞいて、それくらいの回数にはなりますね。ちなみに、自分が所属していた関西学院交響楽団は、2月の定期演奏会が第142回です。戦前にも演奏会を開催しているはずなのですが、戦後から定演の回数をカウントしているのです。創部は1913年。日本の大学オケの中ではかなり古い方らしいのですが…。母校の定演は、自宅から遠く離れたホールで開催され、仕事の関係でなかなか行くことが難しいのです。本当は、OBなのだから積極的に行かないといけないとは思っているのですが。ただ、次回の定演は2月6日で、その日は仕事も早めに終わるので、行行とと思っています。ホールですが、西宮市の兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホールです。

▪️で、第214回目の定期演奏会です。年に2回の定期演奏会を開催するとして、107年目ということでしょうか。調べてみると創部が1916年ですから、戦争のあった時期はのぞいて、それくらいの回数にはなりますね。ちなみに、自分が所属していた関西学院交響楽団は、2月の定期演奏会が第142回です。戦前にも演奏会を開催しているはずなのですが、戦後から定演の回数をカウントしているのです。創部は1913年。日本の大学オケの中ではかなり古い方らしいのですが…。母校の定演は、自宅から遠く離れたホールで開催され、仕事の関係でなかなか行くことが難しいのです。本当は、OBなのだから積極的に行かないといけないとは思っているのですが。ただ、次回の定演は2月6日で、その日は仕事も早めに終わるので、行行とと思っています。ホールですが、西宮市の兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホールです。

▪️今回演奏するのは、以下の曲になります。個人的な印象にしかすぎませんが、なかなか豪華なプログラムかなと思います。

ラフマニノフ / 交響曲第2番 ホ短調 作品27

スメタナ / 連作交響詩「我が祖国」より 第2曲「モルダウ」, 第3曲「シャールカ」

ブラームス / 大学祝典序曲 作品80

奇跡のチェロ・アンサンブル2023

▪️12月30日、大掃除もできていないのに、素敵な音楽を楽しむために大阪に出かけました。「奇跡のチェロ・アンサンブル2023」です。辻本 玲(NHK交響楽団)、伊藤悠貴、小林幸太郎、伊東裕(東京都交響楽団)、岡本侑也、上野通明、6人のチェリストによるアンサンブルです。昨年の年末に引き続き、今年の年末にも行くことができました。

▪️12月30日、大掃除もできていないのに、素敵な音楽を楽しむために大阪に出かけました。「奇跡のチェロ・アンサンブル2023」です。辻本 玲(NHK交響楽団)、伊藤悠貴、小林幸太郎、伊東裕(東京都交響楽団)、岡本侑也、上野通明、6人のチェリストによるアンサンブルです。昨年の年末に引き続き、今年の年末にも行くことができました。

パーセル:アリア

ポッパー:アルバムの一葉

フレスコバルディ:トッカータ

ブロッホ:「ユダヤ人の生活」より祈り

ショパン:ノクターン 第2番

メンデルスゾーン:無言歌 op.109

ドヴォルザーク:我が母の教え給いし歌

ポッパー:演奏会用ポロネーズ op.14

フンパーディンク:歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より 前奏曲

ラフマニノフ:交響曲 第2番 第3楽章アダージョ

サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ

▪️最後のサン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」には、驚きました。「ツィゴイネルワイゼン」で知られるサラサーテのために作曲された作品で、バイオリンの名手が弾く曲なんですが、それを6人のチェロで演奏されました。まさしく「奇跡のチェロ・アンサンブル」でした。このアンサンプルで演奏される多くの曲は、メンバーのお一人である小林幸太郎さんによって編曲されています。6人のチェロの名手の皆さんの演奏能力を最大限引き出すように編曲されているようです。

▪️以下の動画は、「奇跡のチェロ・アンサンブル2022 公演ダイジェスト」です。

▪️6人のチェリストのうちのお一人、伊藤悠貴さんの演奏です。

龍谷大学吹奏楽部 第50回定期演奏会

▪️昨日は、大阪のザ・シンフォニーホールで龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が開催されました。ご来場くださった皆様、オンライン配信をご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。ホールの中は、吹奏楽ファンの皆さんでいっぱいになりました。本当に申し訳ないのですが、ずいぶん以前にチケットは売り切れてしまいました。補助席も出したようですが、消防法等の縛りがあり、それにも限界があったようです。申し訳ありませんでした。

▪️さて、昨日のプログラムですが、以下の通りでした。

【第1部】

1 Journey through the Stratosphere (作曲 R.ガランテ)

2 Turbine(作曲 J.マッキー)

3 ドラゴンの年[2017年版](作曲 P.スパーク)【第2部】

1 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール(作曲 C.サン=サーンス 編曲 松本昇一)

2 Euphonium Concerto(作曲 高昌帥)

3 交響詩「ローマの祭り」(作曲 O.レスピーギ 編曲 仲田守)

▪️私は学生時代オーケストラで活動をしていたので、どうしても最後の「ローマの祭り」に注目することになります。イタリアの作曲家レスピーギ(1879 – 1936)は、ローマの様々な要素を題材にした交響詩を3つ作曲しています。「ローマの噴水」、「ローマの松」、そして「ローマの祭り」です。「ローマ三部作」と呼ばれています。私自身は、大学院生の頃に「ローマの松」を演奏したことがあります。ただし、現役部員としてではなく私はエキストラとして後輩の皆さんの演奏のお手伝いをしました。そのような遠い昔の経験があるものですから、「ローマの祭り」についてもかなり期待していました。そして実際、今回の定演での「ローマの祭り」は圧倒的な素晴らしい演奏でした。大変感動いたしました。

▪️この6枚の写真は、リハーサルを終えて開演までの時間に撮ったものです。若林監督と児玉コーチのお2人に、4回生の皆さんからひとりひとりのメッセージを書いた素敵なTシャツが贈られました。私の顔の後ろで部員の皆さんがピースサインを出しておられるのは、集合写真撮影のためにステージに集まった際、自撮りで写したものです。皆さん、ここまで目一杯練習を積み重ねてこられてたからでしょう。緊張感が微塵もありません。それだけ努力してこられたのだと思います。余裕がありますね。最後の1枚は、パーカッションの皆さんがご指導してくださった早坂雅子先生に記念品をお渡しし、記念写真を撮っているところです。先生も、嬉しそうですね。素敵です。

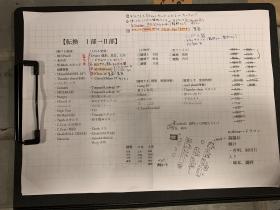

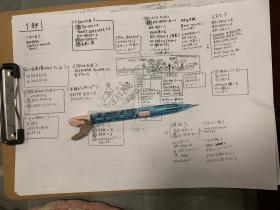

▪️上の2枚の写真、これは楽屋裏に置かれていた書類です。パーカッションの皆さんのものです。吹奏楽で使用するパーカッションに関連する楽器は非常に多種多様にわたります。しかも第1部と第2部とでは楽器が違います。舞台転換の際に、「捌ける楽器」と「入れる楽器」が細かくリストアップされています。そして作業の分担も明記されています。もうひとつの書類は、第1部での多種多様な楽器の舞台配置を書いたもののようです。事前に十分に打ち合わせをしているから、限られた時間の中でミスなく楽器を配置することができているのでしょう。おそらく他大学の吹奏楽部でも同様なのだと思いますが、こういう裏方の大切な仕事、毎回の反省を元にバージョンアップを積み重ねながら、先輩から後輩へと受け継がれているのではないかと思います。

▪️上の2枚の写真、これは楽屋裏に置かれていた書類です。パーカッションの皆さんのものです。吹奏楽で使用するパーカッションに関連する楽器は非常に多種多様にわたります。しかも第1部と第2部とでは楽器が違います。舞台転換の際に、「捌ける楽器」と「入れる楽器」が細かくリストアップされています。そして作業の分担も明記されています。もうひとつの書類は、第1部での多種多様な楽器の舞台配置を書いたもののようです。事前に十分に打ち合わせをしているから、限られた時間の中でミスなく楽器を配置することができているのでしょう。おそらく他大学の吹奏楽部でも同様なのだと思いますが、こういう裏方の大切な仕事、毎回の反省を元にバージョンアップを積み重ねながら、先輩から後輩へと受け継がれているのではないかと思います。

▪️定期演奏会が終わっても、余韻に浸っている時間はありません。様々な楽器を梱包してトラックに積み込む撤収作業を限られた時間の中で済ませなければなりません。すべてのパートの皆さんが全員でこの撤収作業にあたられます。特に、パーカッションの楽器は先ほども述べたように多種多様になります。それらの楽器の撤収については、他のパートの皆さんも全力で手伝います。さすがに、昨日は4回生の皆さんは慰労のレセプションに向かいましたが、おそらく撤収作業を1回生から3回生までの全員で取り組まれたのだと思います。部員の皆さんは、音楽だけでなく、このような細かな作業、そして組織の運営等も含めた課外活動全体の中で、本当にしっかりと鍛えられていくことになります。

アンサンブル響 ミニコンサート

▪️今日は、旧大津公会堂でこのようなコンサートが開催されました。「響」といえば、私が連想するのはサントリーの最高級のブレンディッドウイスキーです。いや、飲むわけではありませんよ。聴くだけでしたけど。市民オーケストラに入っている家族も演奏するので、出かけてきました。若い方も2人おられますが、おそらく平均年齢は還暦を超えているのではないかと思います。歳をとっても、こうやって自分たちのペースで演奏会を開催できることって、素敵だなと思います。

▪️素敵だなと思うんだったら、自分も楽器の演奏をすればよいのですが…。学生時代にオーケストラでバイオリンを弾いていました。今も、たま…に楽器を触ることがありますが、すっかり楽器から遠のいてしまいました。歳をとると楽器の演奏が大変になってくるし、「やるんだったら、今のうち」と家族にも言われています。どうしようかな…、悩んでいます。あまり器用ではないので、仕事をしながらでも、きちんと練習をすることかできるのかどうか…、その辺りが心配なのです。

京都大学交響楽団 第214回定期演奏会

第214回定期演奏会のビラ・ポスターが完成しました!

今後掲示を進めていく予定ですので、ぜひチェックしてみてください✨#京大オケ#京大オケ214 pic.twitter.com/6XjxDN1aGO

— 【公式】京都大学交響楽団(京大オケ) (@kyodaioke) November 2, 2023

▪️今月末、12月27日(水)に、龍谷大学吹奏楽部第50回定期演奏会が開催されます。そのことについては、また別途投稿するつもりです。こちらは、来月、行く予定にしている京都大学交響楽団「第214回定期演奏会」のXへのポストです。吹奏楽ではなくオーケストラです。1月17日(水)に京都コンサートホール(大ホール)で開催されます。前回(今年6月)の定期演奏会に、ふと「行ってみよう、聴いてみよう」と思って行ってみたのです。私自身、学生時代には関西学院交響楽団に所属してバイオリンを弾いていたので、京都大学の実力はよく知っていました。演奏レベルが高いのです。それには理由があるのですが、それはともかく。やはりレベルの高さに驚きました。特に、弦楽器が素晴らしかったと思います。ということで、また聴きたくなったのです。ということで「チケットぴあ」で申し込み、チケットを手に入れました。

▪️今回のプログラムですが、以下の通りです。

L.v.ベートーヴェン 『エグモント』序曲 Op.84

A.ドヴォルザーク 交響詩『英雄の歌』 Op.111

A.ドヴォルザーク 交響曲第7番 ニ短調 Op.70

同期会

▪️昨日は、夕方、瀬田キャンパスでの4限の授業が終わったあと、大急ぎで大阪梅田に向かいました。瀬田キャンパスからだと、1時間半ほどかかります。昨日は、今から40数年前、大学生のオーケストラである関西学院交響楽団に所属していた同級生の皆さんとの飲み会でした。同期会ですね。普段、関西以外の場所や海外に住んでいる同級生が関西にやってきた時、こうやって同窓会を開催しています。みんな還暦はとっくに通り過ぎていますが、今時というか、男性陣は私も含めてまだ働いています。そして、昨日は7人が集まりましたが、このうちの4人が市民オーケストラで演奏をしています。大したものです。

▪️「脇田くんもやれば良いのに」と言われますが、とてもそのような気持ちの余裕がありません。でも、いつか市民オーケストラで演奏したいという希望だけは持ち続けています。退職したら、70歳が目の前に迫ってきます。70歳を過ぎても楽器が弾けるようにしておかないと…。

「G1ファンファーレ 龍谷大学吹奏楽部」

▪️龍谷大学吹奏楽部、今年の秋、京都競馬場で、あの有名なファンファーレを3回演奏しました。X(旧Twitter)でも、競馬ファンの皆さんにとっても好評です。来年も呼んでいただけそうですね(3つ目の動画の最後のアナウンス)。ぜひ、このYouTube、ご覧になってください。

第28回 秋華賞(G1) 2023年10月15日(日)

第48回 エリザベス女王杯(G1)2023年11月12日(日)

第40回 マイルチャンピオンシップ(G1)2023年11月19日(日)

小澤征爾さんが登場されるそうです。

▪️facebookで知りました。facebookに、最近山ほど色んな広告が出てきてうんざりしていました。投稿右上の「×」をクリックして広告を消して行くのですが、きりがありません。最近は、当時話のような詐欺の広告も出ているようで、そういうニュースを見るとますますうんざりしてきます。でも、音楽好きの私には、役にたつ高校もあります。NHK Eテレ「クラシック音楽館」の広告です。演奏するのは、NHK交響楽団ではなく、サイトウ・キネン・オーケストラです。しかも演奏するのはジョン・ウイリアムズが作曲した映画音楽の数々。指揮者は2人ですが、そのうちの1人はジョン・ウイリアムズご本人です。

11月12日(日)NHK Eテレ「クラシック音楽館」にて2023OMF ジョン・ウィリアムズ×ステファン・ドゥネーヴ×SKO オーケストラ コンサート Bプログラム放送!

11月12日(日)21時~ NHK Eテレ「クラシック音楽館」にて、2023セイジ・オザワ 松本フェスティバルより、9月2日にキッセイ文化ホールで開催したジョン・ウィリアムズ&ステファン・ドゥネーヴ指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ演奏の「オーケストラ コンサート Bプログラム」が放送されます。ジョン・ウィリアムズ氏が、30年ぶりに来日して行った公演の貴重な記録です。カーテンコールには、小澤征爾総監督も登場し、大きな反響を呼んだ奇跡の公演を、どうぞお見逃しなく!

▪️ジョン・ウイリアムズさんの指揮も楽しみなんですが、最後に、サイトウ・キネン・オーケストラの総監督である小澤征爾さんも登場されるようです。こちらの朝日新聞の記事には、ジョン・ウイリアムズさんと「音楽祭総監督の小澤征爾さん(88)とは、小澤さんが米ボストン交響楽団の音楽監督だった頃からの盟友。演奏後、「セイジ!」と呼びかけて車いすの小澤さんを招き入れ、手を握り合った」と書いてあります。大親友なんですね。というのも、ボストン交響楽団って、夏のオフシーズンには、ほぼ同じメンバーがボストン・ポップス・オーケストラと名前を変えて、ポピュラーコンサートを開催します。小澤征爾さんは、1973年から30年間音楽監督を務められたので、ジョン・ウイリアムズさんとは長く深い付き合いがあったのでしょうね。