『流域ガバナンス:地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』の書評

【新刊】脇田健一・谷内茂雄・奥田昇編『流域ガバナンス:地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』https://t.co/jyBlWZC6TZ を刊行しました.地域住民の暮らしから流域全体の栄養循環に至るまで,ミクロからマクロにひろがる流域の連関を丹念に追い,流域ガバナンスのあり方を明らかにする. pic.twitter.com/Csy4kp5fcj

— 京都大学学術出版会 (@KyotoUP) January 15, 2021

■京都大学学術出版会によるTwitterのツイートです。総合地球環境学研究所で取り組んだ文理融合型プロジェクトの成果本『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)の広報を、今年の1月にツイートしていただきました。

■最近ですが、この本の書評を、中村幹広さんという方が書いてくださったことを知りました。森林関係の某学術雑誌にその書評が掲載されることになっているそうです。中村さんご自身のfacebookに書評のことを投稿されているのですが、その写真を拝見すると、ものすごくたくさんの付箋が貼り付けてあります。とても丁寧にお読みくださったのだと思います。心より感謝いたします。というわけで、中村さんからお申し出があり、fb友達になっていただきました。

■文理融合型のプロジェクトの成果なので、特定のディシプリンには収まり切らない本になっています。そのようなこともあり、どういう方達にお読みいただけるのかなあと漠然とした不安があったのですが、中村さんのような現場で公務員として林業の仕事をされている方から書評をいただくことができて本当に有難いと思っています(このような文理融合型の研究は、社会学関係の学術雑誌ではまず取り上げられないですから)。

■また、中村さんに書評を書いていただくようにお願いしてくださった某学術雑誌の関係者の皆様にも心よりお礼を申し上げます。私自身、もう年齢的に大きなプロジェクトはできませんが、個人としてはコツコツと環境ガバナンスの勉強を続けていきたいと思っています。中村さんの書評でのご指摘を大切にしていきたいと思っています。というわけで、とても苦労して編集した本ですし、ちょっと嬉しかったので、嬉しがりのようで顰蹙かもしれませんが、facebookで中村さんの投稿をシェアさせていただきました。

■実際に書評が掲載された時、またご紹介させていただきます。

春の平湖

■昨日ことになります。草津市に用事があり車で出かけました。残念ながら用事を済ませることはできませんでしたが、せっかく草津まで来たので帰りは草津市志那町にある平湖という内湖の周りを散歩して帰ることにしました。この平湖と隣接するもうひとつの柳平湖は、昨年末に出版した『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会) の中に登場します。この本は、総合地球環境学研究所で取り組んた研究プロジェクトの成果をまとめたものですが、研究プロジェクトの研究員であった池谷透さんが第2章5節で「在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて」という論文で、内湖の環境保全活動と関連した研究を地域の皆さんとじっくり向き合いながら進めてこられました。

■ここでは、詳しくは説明しませんが、池谷さんはとても丁寧に超学際的研究を進めてこられました。池谷さんは、自然科学の分野の専門家ですが、私たち社会学者のように丁寧に地域の皆さんにインタビューを重ね、資料を発掘し、それらを総合的に受け止めらがら研究を進めてこられました。また、内湖に隣接する支那町の皆さんが滋賀県や草津市と協働しながら進めてきた保全事業にも専門家として関わってこられました。私も、少しだけですが、そのような池谷さんの研究のお手伝いができたのではないかと思っています。少し前のことですが、この内湖の風景を眺めながら、ちょっと懐かしい気持ちになりました。昨日は、少し風が強かったですが、気持ちよく散歩できました。内湖の岸近くをゆっくり泳ぐ魚の尾びれが確認できました。私には種類がわかりません(フナかな…)。これからは、このような岸に近い浅い場所で産卵します。

『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)

■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。

■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。

■この本は、総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人人間文化機構)の文理融合型プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の成果をまとめたものです。プロジェクトに参加した人たちが各自の成果を学術論文にまとめ、その論文をもとに原稿を執筆した…わけですが、そのような論文を束ねただけの本ではありません。全体を貫き通す研究プロジェクトの考え方を強く意識して編集しています。

■ですから、通常の論文集ではありません。文理融合を志向する上での困難、地域と連携していく超学際的研究を目指す上での困難、そのような困難にも愚直に取り組んだことがわかるように工夫しています。また、プロジェクトの進捗の際に何があったのかが垣間見えるような工夫もしています。個々には、素晴らしい成果が出ているわけですが、全体としての評価については、いろいろご意見をいただかねばなりません。私自身は、「どうだすごいだろ〜」と胸を張るようなつもりでこの本を編集していません(そのような本は、世の中にたくさんありますけど、少なくとも私は違います)。正直にプロジェクトのことを書いています。この本が、個別のディシプリンの壁を越えて、環境科学の新たな地平を切り開いていこうとする方たち、特に若い研究者の方たちや、地域社会で環境問題に実践的に取り組む方達にぜひ読んでいただきたいと思って編集しました。そのような願いも、本書とともに読者に届けば幸いです。

■以下は、目次です。

はじめに

序 地球環境の中の流域問題と流域ガバナンスのアポリア

序-1 流域への注目と2つの研究戦略

(1)教育映画 “Powers of Ten”

(2)空間スケール

(3)水平志向の研究戦略

(4)垂直志向の研究戦略

(5)先行するプロジェクトについて

序-2 学際研究・文理融合研究から超学際的研究へ

はじめに

(1)文理融合による2つの先行プロジェクト(1997-2006年度)

(2)超学際的アプローチによる流域ガバナンス研究の展開(2014-2019年度)第1章 流域ガバナンス研究の考え方

第1章解説

1-1 文理融合型研究プロジェクトの「残された課題」

(1)相似的関係にある2つのアポリア

(2)研究プロジェクト「地球環境情報収集の方法の確立」

(3)研究プロジェクト「琵琶湖―淀川水系における流域管理モデルの構築」

(4)残された課題

1-2 流域における生物多様性と栄養循環

(1)なぜ、生物多様性は必要か?

(2)生物多様性とは何か?

(3)流域の生物群集の固有性と階層性

(4)生物多様性の恩恵

(5)生物多様性と栄養循環

1-3 流域における地域の「しあわせ」と生物多様性

(1)「魚のゆりかご水田」プロジェクト

(2)経済的利益の向こうに見え隠れすること

(3)農家にとっての「意味」

(4)集落の「しあわせ」

1-4 「4つの歯車」仮説 垂直志向の研究戦略の展開

(1)「鳥の目」と「欠如モデル」

(2)経済的手法と人口減少社会

(3)「ブリコラージュ」と超学際

(4)「4つの歯車」仮説

(5)協働の本質

1-5 2つの流域を比較することの意味

(1)シラン・サンタローサ流域

(2)流域を比較することの意味

(3)「虫の目」による修正

(4)本書の構成◉コラム1-1 湖沼をめぐる循環とガバナンス 2つの視点はなぜ重要か?

◉コラム1-2 環境トレーサビリティと流域の環境第2章 野洲川流域における超学際的研究の展開

第2章解説

2-1 琵琶湖と野洲川流域――インフラ型流域社会の特徴

(1)琵琶湖の固有性と多様性

(2)野洲川流域の風土と文化

(3)変貌する琵琶湖と流域管理

(4)インフラ型流域社会

(5)流域の新たな課題

(6)流域管理から流域ガバナンスへ

2-2 上流の森を保全する多様な主体の「緩やかなつながり」

(1)大原の概要

(2)森林保全を担う主体の多様化

(3)上流の森林地域でのフィールドワーク

2-3 圃場整備と少子高齢化――「地域の環境ものさし」によるアクションリサーチ

(1)小佐治地区の地理的特徴

(2)圃場整備と生態系基盤の変容

(3)小佐治地区の環境保全活動

(4)アクションリサーチと「地域の環境ものさし」

(5)「地域の環境ものさし」が地域にもたらしたもの

2-4 魚と人と水田――「魚のゆりかご水田」

(1)須原地区の地理的特徴

(2)琵琶湖に生息する魚

(3)琵琶湖総合開発による人や魚の変化

(4)「魚のゆりかご水田」プロジェクト

(5)「魚のゆりかご水田」5つの恵み

(6)経験知と科学知

(7)「魚のゆりかご水田」プロジェクトの課題

(8)経験知と科学知で人と人、人と自然をつなぐ

2-5 在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて

(1)内湖と人の関わり

(2)志那の内湖

(3)内湖を残す

(4)内湖の保全・利用をめぐる関係性と生きものへの配慮

(5)次世代に残す魅力あるまちづくりに向けて

2-6 南湖の水草問題をめぐる重層的なアプローチ

(1)水草問題の経緯と現状、滋賀県の対策

(2)水草が植物成長に及ぼす効果

(3)水草利用と環境保全

(4)水草問題の多面性

(5)水草問題から新しい環境自治へ◉コラム2-1 水田における栄養循環調査――田越し灌漑と冬季湛水は水質保全に貢献するか?

◉コラム2-2 「鮒の母田回帰」を確かめる――ストロンチウム安定同位体比による分析第3章 流域の対話を促進するために

第3章解説

3-1 流域の栄養循環と生物多様性との関係

(1)「鳥の目」から見た栄養循環の特性と流域ガバナンス

(2)野洲川流域の栄養物質の動態と人間活動

(3)安定同位体を用いたリン酸の発生源解析

(4)懸濁態リンの流出と発生源

(5)野洲川流域の栄養循環と生物多様性の関係

(6)川の中の栄養物質の動き――川の水質浄化作用

(7)生物多様性と栄養循環のかかわり

3-2 信頼関係がつむぐ主観的幸福感――野洲川流域アンケート調査に対するマルチレベル分析

(1)主観的幸福感に関するこれまでの研究成果

(2)野洲川流域アンケート調査――「幸福な個人」と「幸福な地域」

(3)信頼の二面性――「きずな」と「しがらみ」

(4)「しがらみ」を緩和する一般的信頼

(5)流域全体の「しあわせ」の醸成に向けて

3-3 流域の栄養循環と地域のしあわせを生物多様性でつなぐ

はじめに

(1)「4つの歯車」仮説

(2)「4つの歯車」仮説の実態:野洲川流域を対象として

(3)超学際的研究におけるツールとしての意義◉コラム3-1 リンはどこからやってくるのか? リン酸酸素安定同位体比による分析

◉コラム3-2 流域からの地下水経由による琵琶湖へのリン供給

◉コラム3-3 産業連関分析からひもとく経済活動が引き起こすリンの流れ第4章 シラン・サンタローサ流域における超学際的研究の展開

第4章解説

4-1 ラグナ湖流域における人口の急速な増加と開発――流域管理の課題

(1)フィリピン開発の歴史と課題

(2)シラン・サンタローサ流域における流域管理の課題

4-2 シラン・サンタローサ流域におけるコミュニティが抱える課題――カルメン村を事例として

(1)カルメン村の概要

(2)周辺開発によるカルメン村の変容

(3)開発影響下にあるカルメン村の将来

(4)マリンディッグの泉の保全に関するアクションリサーチ

4-3 シラン・サンタローサ流域における栄養負荷、栄養循環と生物多様性の現状

(1)流域の土地利用と河川の栄養バランスの不均衡の関係

(2)栄養螺旋長の計測による河川の栄養代謝機能の評価

(3)栄養負荷と大型底生無脊椎動物の多様性の関係

(4)シラン・サンタローサ流域における栄養循環と生物多様性、今後の展望

4-4 サンタローサ流域における共通の関心(Boundary Object)――地下水問題

(1)歴史的に豊富な地下水

(2)地下水に関する問題と懸念

(3)シラン・サンタローサ流域の地下水の窒素汚染の現状

(4)バウンダリーオブジェクトとしての地下水

(5)ワークショップによる調査活動のまとめ

4-5 サンタローサ流域委員会の発展と地域の福祉

(1)サンタローサ流域における流域管理に向けた協力・協働の歴史

(2)サンタローサ流域委員会(SWMC)の設立(2017年)

(3)サンタローサ流域委員会(SWMC)の制度分析

(4)サンタローサ流域における参加型ステークホルダー分析

(5)協力関係の強化にむけて――サンタローサ流域フォーラムの開催

(6)サンタローサ流域の流域ガバナンスの今後第5章 流域ガバナンス研究の超学際的発展にむけて

5-1 垂直志向の研究戦略から明らかになったこと

(1)第三のアプローチ

(2)野洲川流域とシラン・サンタローサ流域の結果の差異は何によるのか?

(3)未来の専門家の姿

5-2 多様な流域のモザイクとしての地球

(1)多様な流域のモザイクとしての地球――ユニバーサル型の地球環境問題の視点から

(2)地球環境研究の文脈の中での私たちのプロジェクト

(3)「ジャーナル共同体」からの越境謝辞

索引

執筆者一覧

『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了。

■一昨日の月曜日の出来事です。総合地球環境学研究所での研究成果をもとにした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了(責任校了)しました。出版会の編集者に「これで責了、でよろしいでしょうか?」とメールで確認されてドキドキしましたが。

■普通の論文集ではないので、本の全体に一本太い筋(文理融合型プロジェクトの論理)を通す作業に疲れました。本当に。今日は、もう1人の編者である谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)と、朝から夕方まで、ずっと龍谷大学で最後の編集作業を行っていました。そして、責了です。というわけで谷内さんと、とりあえずの慰労も兼ねて、一緒に夕食を摂りました。

■おそらく、私たち2人は、もうこんなしんどいことは、二度とできないと思います。しんどいこと…とは、難しいこの手の本の編集だけでなく、文理融合型の研究プロジェクト自体もです。7年間取り組みましたが、年齢的に、体力と気力が持ちません。二度とと書きましたが、谷内さんと私は、流域環境問題に関する文理融合型の研究プロジェクトに取り組むのは、これで三度目になります。ですから、四度目はないということですね。2人とも、研究者の人生のかなりの時間を、この手の文理融合型の流域研究プロジェクトに捧げてきました。

■今回のプロジェクトの最後では、谷内さんと、毎晩のようにzoomによる編集作業を続けました。これからはこのようなことをしなくても良いわけで、少しは体調が回復してくれるのではないかと思います。谷内さんも同じ気持ちだと思います。大袈裟に言っているのではなく、ホンマの話です。2人とも、ホンマに体調を崩しました。で、この仕事が解決したら(完全に終了したら)、2人の思い出の地?!岩手に、慰安旅行に行こうといっています。まあ、コロナで実際には今のところ行けませんけど。

■でも、歳を取れば取るほど、時間の経過はスピードを増してきます。facebookで知りましたが、最善寺というお寺の伝導掲示板には、このような法語が掲示してあったようです。「三十までは各駅停車、四十までは快速列車、五十までは急行列車、六十過ぎれは超特急」。残された時間を何に優先的に使っていくのか、いろいろ考えなければばなりません。

【追記】

■聖書にこういう言葉があるそうです。「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」(ローマの信徒への手紙5:3-4)。とても自分自身に忍耐があったとは言えないけれど、この仕事の終了までなんとか辿り着けたこと、そしてこの7年の経験が、この言葉と重なりあうものであってほしい…と思います。あと母校関学のスクールモットー、Mastery for Service (マスタリー・フォー・サービス 奉仕のための鍛錬)は、「社会学をやっている自分が、なんでこんなプロジェクトをやっているのだろう…」と迷った時に、いつも自分を励ましてくれました。

■これからは大きなプロジェクトはせずに、コツコツと楽しみながら自分の研究を続けていければ、そして流域の保全に関する実践的な取り組みに関わっていければと思います。平安時代、人々から「阿弥陀丸」と呼ばれた念仏信仰(称名念仏・専修念仏)の先駆者、教信のことをイメージしながら、自分の立っている場所から、流域ガバナンスのことについて考え・発言し・行動していければと思います。少なくとも前期高齢者を終えるまでの期間は、そのようなことができる健康と体力も維持したいと思います。もう、なんだか退職するかのようなことを書いていますが、あと6年間、定年退職まで龍谷大学に勤務するつもりです。残された大学教員の時間を大切にして頑張りたいと思います。

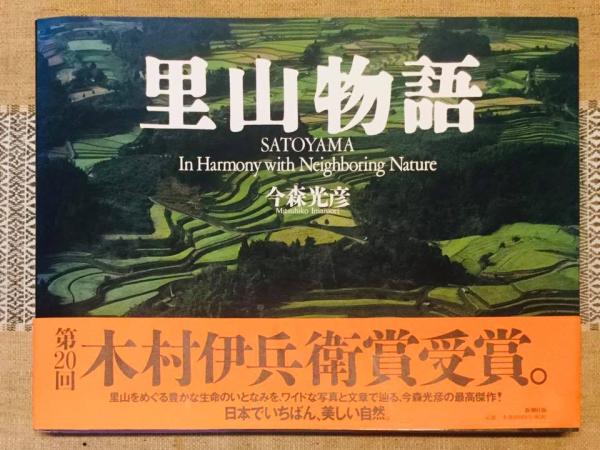

今森光彦『里山物語」

■我が家には、仕事とは関係のない自分の好きな本だけを並べた書架が2階にあります。そこから久しぶりに1冊の写真集を取り出し、1階のリビングで眺めてみました。写真家・今森光彦さんの『里山物語』です。初版は1995年。私のものは2000年です。もう初版から四半世紀がすぎたことになります。この写真集のなかにある世界は、我が家から車ですぐのところにあります。もちろん歩いて、以前であれば走ってでも行けるところです。ただ、もう写真集で表現された世界は、同じ場所にはありません。圃場整備事業が行われたからです。先日、夜明け前に訪ねた棚田が、失われた世界を想像できる唯一の入り口になるのかもしれません。この写真集をじっくり眺めて、また棚田を訪ねてみようと思っています。そうすることで、私のような者にでも、失われた世界を少しは幻視することができるかもしれません。

■写真集には、今森さんの5つのエッセーがおさめられています。そのうちの一つに、西村さんという方が登場します。「年齢は六〇歳そこそこ」とあります。ちょうど私ぐらいの年齢ですね。今森さんご自身は私よりも4つ年上だから、とっくに「六〇歳そこそこ」を通り過ぎています。一世代ほどの時間が経過しているのです。以前、奈良に暮らしていたときに、ちょっとかわった書店で、今森さんの写真集のサイン会がありました。まだ小さかった子どもたちを連れてそのサイン会に出かけました。確か、この『里山物語』のひとつ前の写真集、『世界昆虫記』が出版された頃だと思います。そういえば、先日、今森さんに偶然にお会いした時にそのことをお話ししたら、今でも記憶されていましたね。

■別のエッセーには、勝ちゃんが登場します。以前に勤務していた琵琶湖博物館にもよく来られていた昆虫マニアの男性です。なんというか、大人のガキ大将のような人物でした。エッセーは、今森さん、勝ちゃん、そして別の友人の3人でオオスズメバチの巣採りに出かけた時の話です。今森さんは、文章もうまいんです。読んでいると、巣採りに夢中になっている勝ちゃんが、頭の中でリアルに語り動き始めました。私は、以前、勝ちゃんにオオスズメバチの蛹を食べさせてもらったことがあります。とてもクリーミーで美味しかった。加熱すると、ポップコーンのような風味もあります。懐かしい。あの時の勝ちゃんは、私よりも少しだけお若い方だったが、今はどうされているのでしょうね。

『再考ふなずしの歴史』

■私は、今から22年前、1998年3月まで同僚琵琶湖博物館の勤務していました。博物館の開設準備室の時から合わせると7年間、博物館づくりの仕事をしてきました。先日のことです、その時の同僚であった橋本道範さんと、京都駅の近くでばったりと出会うことがありました。橋本さんとは、昨年の12月に琵琶湖博物館で開催した総合地球環境学研究所の地域連携セミナーが開催された時に少しお会いしましたから、9ヶ月ぶりにお会いしたことになります(たぶん…最近記憶力が悪くて…)。せっかくなので、少し時間をとってもらって、知り合いのお店で少しお話をさせていただくことにしました。

■その時、橋本さんは、ご自身が取り組んでこられた鮒寿司に関する研究のことを熱心に私に話してくださいました。その中身が大変興味深く、私の方からも色々質問をさせていただくなど、鮒寿司談義で話が盛り上がりました。知人であるお店の店主さんも、「面白そうな話をされていますね〜」と言ってくださいましたから、これは多くの皆さんにも関心を持ってもらえることなんじゃないかと思います。いろいろ話をしてくれた最後の方でしょうか、琵琶湖博物館開設準備室の頃に取り組んでいた「総合研究」の基本にある考え方を今でも大切にして研究を続けてきたと話してくれました。その時の研究のアイデアは、以下の文献に書いています。書いた本人も、忘れかけているのですが、橋本さんは、きちんとそれを継承発展させてくださっていたのですね。嬉しいですね〜。

・脇田健一,2001,「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

・福澤仁之・中島経夫・脇田健一,2001,「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

■橋本さんからお聞きした話は、橋本さんが編集された『再考 ふなずしの歴史』にもまとめられています。皆さんも、ぜひお買い求めください。以下の内容の本です。出版元であるサンライズ出版さんの公式サイトからの引用です。

内容紹介

日本最古のスシと言われているふなずし。でも本当にそうなのかという疑問を解くため、中世・近世のふなずしに関する文献をつぶさに調べた研究者達。それだけでは納得せず、アジアのナレズシ文化圏の論考から、現在のふなずしの漬け方のアンケート調査、ふなずしの成分分析結果まで収録。ふなずしと聞いただけで、あのにおいと味を思い出す人にはたまらない、まるごとふなずしの本。

目次

まえがき 石毛 直道

アジアのナレズシと魚醤の文化 秋道 智彌

「ふなずし」の特殊性と日本のナレズシ 日比野 光敏

室町時代の「ふなずし」 橋本 道範

江戸時代の「ふなずし」 櫻井 信也

近世の「ふなずし」の旬 齊藤 慶一

俳諧・俳句とふなずし 篠原 徹

現代「ふなずし」再考 篠原 徹

現代に伝わる「ふなずし」の多様性 藤岡 康弘

「ふなずし」の成分分析と嗜好性 久保 加織コラム

幸津川すし切り神事 渡部 圭一

「ふなずし」の歴史をめぐる議論に思う 堀越 昌子

「ふなずし」を通して伝えたい「ふるさとの味と心」中村 大輔

■橋本道範さんからは、この『再考ふなずしの歴史』とともに、野洲市歴史博物館の企画展「人と魚の歴史学」に関するご案内もいただきました。こちらも、ぜひ観覧させていただこうと思います。

高校の吹奏楽部

◼︎今年の春から龍谷大学吹奏楽部の部長になりました。新米です。学内行政とは異なり、知らないことばかり。

◼︎日本の吹奏楽の世界には、独特の文化や仕組みがあります。全国の実に多くの中高に吹奏楽部があり、そして、毎年、地方から全国へと進む吹奏楽コンクールで演奏を競いあいます。高校野球と同じですね。夏の高校野球は高野連と朝日新聞が、吹奏楽コンクールは吹奏楽連盟と朝日新聞が主催します。両方とも朝日新聞(私のイメージでは、このコンクールを軸にして、様々な事柄が動いているように思えます)。もう解体されましたが、中高の吹奏楽部の部員のみなさんにとって、東京の普門館は、「吹奏楽の甲子園」と呼ばれていました。高校野球、吹奏楽のみならず、日本の学校の課外活動(部活動)の根底では、なにか日本的な原理が共有されているように思います。

◼︎龍谷大学の吹奏楽部にも、吹奏楽の世界で全国的に知られる高校から、多くの部員が入部してきます。そのような部員の皆さんの多くは、中高、そして大学で懸命に音楽に取り組むことになるわけですが、全部あわせると10年になりますね。すごいことだとは思うのですが、私自身は、還暦を越えるまで吹奏楽の世界に身を置いたことがないので、具体的なことがよくわかりません。

◼︎ちょっと、 中高の吹奏楽部のことについても知っておきたいなと思っていると、たまたま、写真のような本のことを知りました。『吹奏楽部アナザーストーリー』(上・下、オザワ部長)。面白そうなので、アマゾンで頼んでみました。昨日、自宅に届いたので、Twitterに「『吹奏楽部アナザーストーリー』(上・下)。届いた。」とつぶやいたところ、すぐに反応がありました。そのうちのお一人は、著者のオザワ部長という方でした。本の購入したことに御礼のメッセージをいただきました。吹奏楽を専門にした作家さん…のようです。wikipediaによれば、「全国各地の学校の吹奏楽部や吹奏楽団を取材し、書籍や雑誌、Web媒体、CDのブックレットに執筆するほか、トークショーやラジオ番組、吹奏楽指導者のためのDVDにも出演する」とあります。おそらく、中高で吹奏楽に取り組む皆さんには、とても良く知られた方なのでしょうね。勉強いたします。

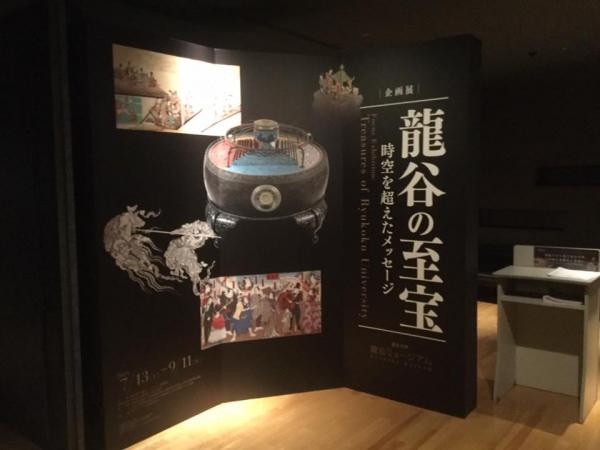

龍谷ミュージアム企画展「龍谷の至宝」

■先日の水曜日の朝、龍谷ミュージアムのK次長からfacebookのメッセージで連絡が入りました。「教職員向けのナイトミュージアム本日開催です。お待ちしております。是非、社会学部の他の先生もお誘い下さい。よろしくお願い申し上げます」。そうでした。すっかり忘れていました。このナイトミュージアム、ミュージアムの学芸員の皆さんが教職員を対象に解説をしてくださるのですが、今回は企画展「龍谷の至宝」のナイトミュージアムです。以下は、「龍谷の至宝」の概要です。

龍谷大学は、2019年に創立380周年を迎えました。1639年に本願寺の教育施設「学寮」として設立されて以来、本学には多くの貴重な学術資料が蓄積されてきました。中でも、本願寺歴代宗主の蔵書コレクション「写字台文庫」や20世紀初頭に本願寺が派遣した学術調査隊である大谷探検隊の将来品などは、世界に誇る貴重な資料であり、その学術的価値の高さは、まさに「至宝」と呼んでも過言ではありません。

本展では、本学が所蔵するさまざまな分野の学術資料を一堂に会し、龍谷大学の歴史と所蔵学術資料の多様性をご覧いただきます。

また、シリーズ展5では、仏教の生まれたインドから日本に至るまでの仏教の2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて通覧します。

■この日、午前中が私が担当する「地域社会論」の前期最後の講義でした。午後からは社会学部の「社会共生実習」の運営会議。その会議のあと、龍谷大学RECの「学生まちづくりLaboratory」のイベントに関するチラシを仰木の里市民センターにまで届けて…と、いろいろありまして、次長さんがご要望のように、「社会学部の他の先生」をお誘いすることはできませんでしたが、お許しをいただき、代わりに家族を連れてミュージアムに出かけました。龍谷ミュージアム「ナイトミュージアム」は、企画の名前からもわかるように、18時45分からのスタートでした。丁寧な解説をもとに展示資料を拝見すると、深いところまで理解できます。ありがたかったな〜。

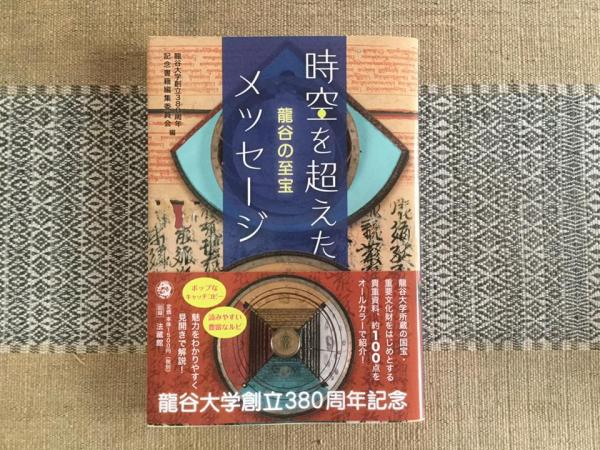

■この企画展「龍谷の至宝」に関連して出版された『時空を超えたメッセージ 龍谷の至宝』(龍谷大学創立380周年記念書籍編集委員会編、法蔵館)も貴重です。企画展の展示資料が、丁寧にわかりやすいく解説されていますので、ぜひ読みいただければと思います。これはお値打ちものです。私は、「ナイトミュージアム」で購入しましたが、これを読んで、改めて企画展を観覧させていただこうと思っています。この本の帯に写っているのは、「須弥山儀」です(上から見ています)。仏教の宇宙観を視覚的に示したものです。日常生活でしばしば言う「有頂天」や「金輪際」という言葉は、この須弥山と深く関わっています。昨日、K次長に教えていただきました。ありがとうございました。企画展に行ってから読むのもよし、企画展に行く前に読むのもよし、『時空を超えたメッセージ 龍谷の至宝』、ぜひお買い求めください。

「コスパ」な人生…そうかな。

◼︎たまたま、twitterで小倉ヒラクさんという方のツイートを拝見しました。「おっ!!」と思いました。同僚の教員と、似たようなことを話していたからです。

◼︎人はその時々にいろんな選択をしなければ生きていけませんが、多くの学生の皆さんと話をする際に「コスパだけで判断しているとつまらない人生になるよ」と常々言っています。同僚は、学生の皆さんから、「これをやって何の意味があるのですか?」という質問を受けるようです。その際、やる前から意味を見出すことができる「目的として考える意味」と、振り返った時に未来の自分によって見出される「結果としてわかる意味」があって、前者ばかりが気になって後者を考えないのであれば、「誘われたり,呼びかけられたり,出会ってしまったりしたものに対して『よくわからないけどやってみる』を避けると結果として機会損失となってしまうのでは…」と言っておられるようです。新自由主義的・市場原理が生活の隅々にまで浸透しているせいでしょうか、すぐにどうすれば良いのか(短期的な評価)が分からなければ、困ってしまうのです。

◼︎そのような話をしばしば同僚としていた者ですから、以下の小倉ヒラクさんのツイートの強く反応してしまいました。よく見ると、このツイートに1万を超える方達が「いいね」と評価されています。なるほど…なのです。

20歳くらいの子たちの話を聞いていると「無駄なことしたくない」の恐怖が相当大きいようです。無駄に対しての耐性をつけないと、どんな才能も頭の良さもアイデアの素晴らしさも意味を持ちません。それを社会のなかで活かすための「行動」が生まれないからね。「無駄上等!」と振り切るのめちゃ大事。

◼︎小倉ヒラクさんのこのツイートが興味深く、他のツイートも読んでみました。いいですね〜。どんな人なんだろうと思って調べてみると、少し前に購入した『発酵人類学』の著者でした。1983年生まれと言いますから、まだ30歳代。お若いです。小倉さんの公式サイトの「ABOUY ME」で、小倉さんのご経験されてきたことがまとめてありました(一般には、こういうのって経歴っていうでしょうが、それともちょっと違うような)。すごく面白い方ですね。型破りという言葉だと陳腐になってしまいますね。(つづく)

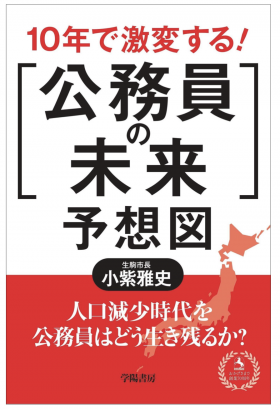

『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(小紫雅史・学陽書房)

■奈良県生駒市の市長である小紫雅史さんが、『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(学陽書房)という本を出版されています。小柴さんは、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立し、社長に就任するなど、ユニークな事業を展開されている方です。この小柴さんの書籍、私、タイトルが気になって購入しました。そして、先日、インターネットで小柴さんによる「DIAMOND online」の記事「公務員の終身雇用制度は10~15年で崩壊する」を読みました。おもしいですね。以下、この記事の紹介をしたいと思います。

■奈良県生駒市の市長である小紫雅史さんが、『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(学陽書房)という本を出版されています。小柴さんは、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立し、社長に就任するなど、ユニークな事業を展開されている方です。この小柴さんの書籍、私、タイトルが気になって購入しました。そして、先日、インターネットで小柴さんによる「DIAMOND online」の記事「公務員の終身雇用制度は10~15年で崩壊する」を読みました。おもしいですね。以下、この記事の紹介をしたいと思います。

■小柴さんは「公務員の終身雇用は確実に崩壊する」と主張されます。「終身雇用が崩壊するからこそ、公務員は、今まで以上に地域や社会に必要とされる人材となるために経験を積み、成長しなければなりません」と主張されます。ここで、ちょっと不思議に思われるかもしれません。というのも、地方公務員法では公務員の身分保障に関する規定があるからです。だからこそ、「地方公務員になりたい」という人も多いのではないかと思います。しかし、小柴さんは、「務員の終身雇用は10~15年後、2030年から2035年をめどに崩壊していく」と予想されています。その理由は3つあります。

■1つめは、(1)単純に多くの公務員を雇用し続けることができない財政状況になるからです。人口減少・高齢化のなかで税収は減り、福祉予算は膨らんでいきます。そうなると、今までのような多くの公務員を雇用し続けることができなくなります。もう、人件費を削減するしかありません。2つめに小柴さんは、(2)AI(人工知能)やICT(情報通信技術)の普及、外部委託の増加により、職員がやるべき業務が大きく減少することを挙げておられます。そして3つめですが、(3)「今後の急激な社会変化や市民ニーズの高度化・多様化等に対応するには、プロジェクトごとに外部から専門家を登用するほうが合理的になるから」とも述べておられます。組織運営を「流動的」で「弾力的」にしていこうというのです。

■このあたりまでくると、公務員を志望されている学生の皆さんのうち、どれほどの割合かはわかりませんが、意欲ががくんと減ってしまっているかもしれません。公務員は未来永劫安定しているということが、思い込みにしか過ぎないということになるのですから。小柴さんは、これからの「地方創生時代に新しい挑戦が求められる今、年齢に関係なく地域に付加価値をもたらすことのできる職員を抜擢したり、中途採用者などの多様な視点を組織に持ち込んだりして、過度な同質性をあえて乱しにいくことが不可欠」とのご意見です。

■それでは、どのような公務員、そして公務員の働き方が求められるのでしょうか。小柴さんは、端的にこうおっしゃっています。「終身雇用が崩壊しても役所が離さない公務員となること」「公務員をやめても食べていける公務員となること」。わかりやすいですね。このような公務員に共通する能力は、「始動力(リーダーシップ)」と「協創の力」の2つになります。自ら「変化」を起こし「挑戦」できる人材、「市民を単なる『お客様』にするのではなく、場合によっては市民にも汗をかいてもらい、共にまちづくりを楽しめる」人材です。具体的には、「市民や事業者の力を借りるべき業務を見極め、その担い手を発掘し、対話やワークショップなどを活用して信頼関係を築き、取り組みを具体化していく力」が求められているのです。後者の「協創力」に関しては、以下のようにわかりやすく説明されています。「共にまちづくりを楽しめ職員」というところ、とても大切ですね。

これからの行政職員、特に市町村職員は、「まちの営業マン」となり、市民を単なる「お客様」にするのではなく、場合によっては市民にも汗をかいてもらい、共にまちづくりを楽しめる職員となることが不可欠となってきます。市民や事業者の力を借りるべき業務を見極め、その担い手を発掘し、対話やワークショップなどを活用して信頼関係を築き、取り組みを具体化していく力が「協創の力」です。

■この小柴さんの主張は、とてもよく理解できます。私自身、現在、市民・民間企業・地方自治体との協働を進めていく取り組み(「三者委員会」)に関わっていますし、「オープン・ガバナンス」という考え方とも連携しながら市民活動(「水草は宝の山」)に取り組んでいるからです。しかし、残念ながら、このような姿勢をもつ人はなかなか会うことはありません。いやいや、実は内には秘めたものを持っている方もおられるのですが、組織の支援がないからできないのです。もちろん小柴さんは、個々の職員に求めるだけてなく、行政の支援に関しても述べておられます。

自治体側にも職員の成長を支援する構えが必要です。終身雇用崩壊の時代においても、職員が地域から必要とされるよう、また、仮に公務員をやめてもしっかりと食べていくことができるよう、若いうちから十分な機会を与え、成長を促す義務と責任がこれまで以上に大きくなるのは当然のことです。

前述した「始動力」「協創力」をしっかりと身に付けることのできる機会を、仕事の中でも研修でも確保するのはもちろん、職員が地域に飛び出し、市民とのコミュニケーションの中で成長することを支援しなければなりません。

具体的には、始動力を伸ばすため、若い職員にもどんどん仕事を任せることです。生駒市も以前は、政策形成・実践研修の受講対象は入庁15年目前後の職員でした。今はこれを入庁2~3年目の職員と一気に対象年齢を下げ、新しい取り組みを若いうちから考え、実行するための支援を行っています。

また、実際の仕事の場でも、小さなことから若手職員が自分の裁量で進められる仕事を与え、任せることも大切です。私はこれを「自分プロジェクト」と呼んでいますが、組織の方針にしっかりと沿う形であれば、組織のメンバーがどんどん自分でプロジェクトを考え、行動に移していけばよく、そういう行動をできる人こそが、官民問わずこれからの時代に必要とされる人材なのです。

■「官民問わず」ということが大切ですね。小柴さんは、「協創力」を伸ばすために「地域に飛び出す公務員」を支援するべしと言われています。副業等、地域に飛び出す活動をしている人は、「本業も今まで以上に頑張らないといけない」なんてことは当然分かってるし、副業をやったほうが本業でも伸びるというお考えです。

理想的には、支援するだけでなく、上司自らが地域に飛び出す姿を部下に見せることです。地域活動をしたくても「やってもいいのかな?」と迷っている部下にとって、地域で活躍する上司の姿は最高の見本であり、安心材料。若手が地域に飛び出すための背中を温かく、力強く押してあげる上司になることが求められています。

■この記事を読んで、これは地方自治体だけの話ではないな…とつくづく思いました。大学という組織も同じだと思います。大学の教員や職員にとっても、良い意味で刺激的なものなのではないかと思います。